SUJET DE GRAMMAIRE, FRANCAIS MODERNE

Envoyé par Arianne.

SUJET DE GRAMMAIRE, FRANCAIS MODERNE

Molière, Dom Juan, Acte III, Scène 2 (édition Classiques Garnier)

Scène II – Dom Juan, Sganarelle, Un pauvre

Dom Juan Quelle est ton occupation parmi ces arbres ?

Le Pauvre De prier le Ciel tout le jour pour la prospérité des gens

de bien qui me donne quelque chose.

Dom Juan Il ne se peut donc pas que tu ne sois bien à ton aise ?

Le Pauvre Hélas ! Monsieur, je suis dans la plus grande nécessité

du monde.

Dom Juan Tu te moques : un homme qui prie le Ciel tout le jour

ne peut pas manquer d’être bien dans ses affaires.

Le Pauvre Je vous assure, Monsieur, que le plus souvent je n’ai

pas un morceau de pain à me mettre sous les dents.

Dom Juan Voilà qui est étrange et tu es bien mal reconnu de tes

soins. Ah ! ah ! je m’en vais te donner un louis d’or tout à

l’heure, pourvu que tu veuilles jurer.

Le Pauvre Ah ! Monsieur, voudriez-vous que je commisse un tel péché ?

Dom Juan Tu n’as qu’à voir si tu veux gagner un louis d’or ou non.

En voici un que je te donne, si tu jures ; tiens, il faut jurer.

Le Pauvre Monsieur !

Dom Juan A moins de cela, tu ne l’auras pas.

Sganarelle Va, va, jure un peu, il n’y a pas de mal.

Dom Juan Prends, le voilà ; prends, te dis-je, mais jure donc.

Le Pauvre Non , Monsieur, j’aime mieux mourir de faim.

Dom Juan Va, va, je te le donne pour l’amour de l’humanité.

Mais que vois-je là ? Un homme attaqué par trois autres ?

La partie est par trop inégale, et je ne dois pas souffrir cette

lâcheté.

(Il court au lieu du combat.)

I – Etude lexicologique : gens de bien, nécessité, soins, jurer. ( 2 points)

II – Morpho-syntaxe :

1- les types de phrases (5 points)

2- les adverbes : morphologie et fonctionnement syntaxique (5 points)

III – Etude Stylistique (8 points)

I – ETUDE LEXICOLOGIQUE

Les 4 mots à étudier sont caractéristiques de la synchronie du français classique (XVIIème

siècle) : ils sont donc à étudier au sein de cet état de langue.

Gens de bien : (l 2-3) 2 problèmes à étudier, la synapsie (Cf. Benveniste « Formes Nouvelles

de la composition nominale », PLG t.2), et les unités lexicales qui la composent, ainsi que son

emploi dans le texte.

Cette lexie fonctionne sur le modèle gens d’armes, gens d’église, gens de robe, gens

de lettres, gens de cours… (Cf. Dictionnaire Historique de le Langue française, Robert), lexies

ainsi présentées par le dictionnaires « gens avec cette acception [les gens signifient (v.1207)

« les humains en général »] est aussi employé avec un nom désignant une profession ou un

état ».

Le même dictionnaire introduit ainsi l’étude du substantif : Le substantif bien, d’abord attesté

dans un contexte chrétien, recouvre la notion morale de ce qui est juste, honnête, louable (le

bien et le mal), réalisée dans l’expression gens de bien qui a supplanté l’ancien emploi

métonymique du pluriel les biens de l’ancien français.

Elle présente les caractéristiques formelles analysées par Benveniste comme définissant « un

type nouveau de composition […]. Il consiste en un groupe entier de lexèmes, reliés par

divers procédés, et formant une désignation constante et spécifique. […] Ce qui caractérise la

synapsie est un ensemble de traits dont les principaux sont : 1° la nature syntaxique (non

morphologique) de la liaison entre les membres ; - 2° l’emploi de joncteurs à cet effet,

notamment de et à ; - 3° l’ordre déterminé + déterminant des membres ; - 4° leur forme

lexicale pleine, et le choix libre de tout substantif ou adjectif ; - 5° l’absence d’article devant

le déterminant [= le second membre] ; - 6° la possibilité d’expansion pour l’un ou l’autre

membre ; -7° le caractère unique du signifié. » Auparavant, Benveniste a relevé

l’impossibilité d’insérer une unité au sein de ce groupe lexical.

Si gens n’est pas à étudier de façon exhaustive, il convient de rappeler les données spécifiques

du nom : pluriel, et employé seul, au XVIIème siècle = domestiques, soldats (partisans). Il est

inutile ici d’exposer l’évolution historique du mot (à signaler simplement). L’emploi avec

valeur générale du pluriel est à relever, ainsi que la détermination du GN par la relative qui

me donnent quelque chose.

Le signifié (sémème(s) de cette synapsie est à étudier, de par sa composition, et dans

son emploi dans le texte)

La référence du GN est restreinte par la relative déterminative. En revanche, gens de bien est

affecté dans le texte d’un double sémème, fondé sur la polysémie du « membre de la

synapsie » bien. En effet ce substantif est affecté d’un trait lexical [+ concret] ou [+ abstrait] ;

dans le premier cas, son sémème comporte le trait [+ matériel], ainsi glosé par le Dictionnaire

de la langue française classique (Belin) « bienfait, service rendu » ; le « Robert historique »,

lui, note : « un bien, des biens est défini concrètement avec la valeur de « chose matérielle

susceptible d’appropriation ou effectivement possédée, notamment au pluriel ». Le trait

lexical [+ abstrait] se développe sémantiquement en [+ moral], [+ religieux], [+ chrétien]

renforcé par la présence des mêmes traits dans la phrase je prie le Ciel tout le jour pour la

prospérité… (l.2-3). Le traitement textuel de la polysémie sera examiné dans l’étude

stylistique.

nécessité : le substantif est la tête (le noyau) du GN la plus grande nécessité du monde, GN

du GPrép. Dans… (l.5-6). L’expansion adjectivale du N est au superlatif, et le GN est ainsi

pleinement déterminé par le groupe adjectival superlatif (et la).

En ce qui concerne la série lexicale nécessité, nécessaire, nécessiteux, nécessiter, telle qu’elle

fonctionne en français contemporain , il est légitime de privilégier une analyse synchronique.

C’est ce que fais le Robert méthodique (1982), avec l’entrée NECESS- ainsi définie « élément

qui signifie « être inévitable, indispensable » », regroupant les différents dérivés « en

éventail » construits à partir de cette base commune. En ce cas, l’adjectif dérivé nécessaire est

motivé par rapport au substantif nécessité, comme l’est l’autre dérivé adjectival nécessiteux.

Mais dans un texte de français classique, c’est l’héritage du latin qui est retenu, situant le

substantif en relation avec necessitas (-atem), et l’adjectif avec necessarius (-um) ; en

revanche nécessiteux est un construction française, en l’occurrence une dérivation adjectivale

d’une base nominale. Le suffixe –EIX, -EUSE est ainsi défini par le Robert Méthodique en ce

qui concerne le morphème de dérivation adjectivale : « élément d’adjectifs et de noms qui

indique une qualité ou une propriété […] associé à une base nominale (aventureux, -euse,

silencieux-euse) ».

Le substantif a au XVIIème siècle deux sémèmes (= polysémie), l’un organisé par le trait

incluant [+ matériel], l’autre par le trait incluant [+ abstrait].

Les traits [+ matériel], [+ besoin] développant le trait lexical [+ concret] organisent le sémème

du substantif dans le texte, fréquent en français classique, ainsi glosé « besoin, disette… être

en nécessité, être dans le besoin ». Le dictionnaire historique (Robert) pose que « le premier

sens de nécessité est celui de « misère, pauvreté », réalisé dans la locution être en nécessité ».

Le second comporte le trait [+ obligation]. Ajoutons que « le Pauvre » glose sa première

assertion (l. 5-6) dans sa réplique suivante (l. 9-10) Je vous assure, Monsieur, que le plus

souvent je n’ai pas un morceau de pain à me mettre sous les dents, et la reprise finale (l. 22)

j’aime mieux mourir de faim.

soins : substantif tête (noyau) du GN Prép tu es bien mal reconnu de tes soins (l. 11-12).

Etudié dans le Dictionnaire historique… dans l’article Soigner, soin est ainsi défini : « Il a à

l’époque classique le sens de « souci, inquiétude » (XVème s.) d’où avoir soin de qqn au sens

disparu de s’inquiéter pour qqn » (1677) […] Soin désigne notamment l’occupation, la charge

qu’a une personne de veiller à qqch, valeur toujours vivante. » Le dictionnaire de la langue

classique signale plusieurs équivalents : »Attention, intérêt porté à qqn ou à qqch, part. au

pluriel, Assiduités, marques de dévouement à la personne aimée, Démarche zélée, effort,

Tâche, mission, Souci, préoccupation, Occupation » et sa restriction de sens en français

contemporain.

Dans le texte, le mot est employé par Dom Juan, avec reprise anaphorique de ton occupation

(l. 1) et des réponses du Pauvre (3 répliques). On retrouve ici encore la polysémie entre un

sémème à trait lexical [+ abstrait] (attention, souci) et un sémème à trait [+ concret] (tâche,

occupation), avec relations métonymiques entre les deux. S’il est habituel de proposer en

français contemporain l’équivalent souci pour soin, le pluriel du mot accentue le trait [+

concret] et cette équivalence ne rend pas compte de la polysémie. De plus, il convient de

rappeler que ces soins consistent à prier le Ciel tout le jour, ce qui tend à impliquer le trait [+

abstrait] et contextuellement [+ religieux]. Le problème sera repris dans l’analyse stylistique.

Jurer : (l. 13, 17, 20, 21)

Il convient tout d’abord de relever les nombreuses occurrences du verbe (5) sans complément.

Le verbe est en effet analysé par le Petit Robert comme transitif, là où le Lexis distingue en

français moderne 2 verbes, l’un transitif, l’autre intransitif. L’emploi du verbe, dans le texte,

est transitif : jurer Dieu est en effet la forme attestée encore au XVIIème siècle. Son

synonyme est alors blasphémer. La réplique du pauvre (l. 14-15) porte sur la valeur

sémantique du verbe : Ah ! Monsieur, voudriez-vous que je commisse un tel péché ? et

l’explicite. L’emploi absolu (non réalisation du complément) du verbe est celui du texte.

Par rapport à cet emploi, il faut situer celui de la l. 20 : jure un peu (seule intervention de

Sganarelle du passage). L’adverbe modifie le procès verbal, lui apportant une donnée

quantifiante non compatible avec le sémème verbal : jurer / manger ! L’affaiblissement du

sens du verbe en français contemporain est à signaler, ainsi que sa valeur performative dans

les énoncés rituels à la 1ère personne du présent de l’indicatif : je jure de dire toute la vérité…

Ajoutons que l’emploi par Le Pauvre du verbe dans une assertive à la 1ère personne de

l’indicatif présent aurait valeur performative de reniement de Dieu et de récusation de la

religion chrétienne. Nous reviendrons sur ces points dans l’analyse stylistique.

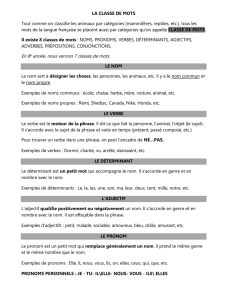

II – MORPHO-SYNTAXE

1 – Les types de Phrase.

Les types de phrase (ou modalités d’énonciation, ou « grandes fonctions

syntaxiques », pour Benveniste) sont les structures fondamentales qui sous-tendent les

énoncés réalisés. « La notion de types de phrase… se situe à la rencontre entre l’analyse

syntaxique de la phrase et l’approche énonciative des énoncés » (Grammaire méthodique).

Une phrase relève nécessairement de l’un des trois types obligatoires : déclaratives

(assertives), interrogatives, impératives (jussives, injonctives). Le classement repose sur

des données formelles et non sémantiques ; ainsi une phrase dont le GV est un verbe à

l’infinitif n’est pas une phrase impérative. Les polarités négative ou positive, ne définissent

pas un type de phrase. Les types de phrase facultatifs (ou modalités du message) se combinent

avec les types obligatoires (attention aux contraintes !), et sont essentiels pour l’analyse de la

thématisation et / ou de la focalisation. La phrase exclamative est souvent présentée comme

un type de phrase ( pour discussion du problème, voir Grammaire méthodique pp. 401-407).

Critères formels :

La phrase assertive est la phrase canonique SN(GN) + SV 5GV) ; sa mélodie est double

(montante puis descendante).

La phrase interrogative se caractérise par une intonation particulière (mélodie de phrase

montante), inversion du sujet pronominal, ou réitération du GN1 ‘sujet) sous forme de

pronom à droite du verbe, et/ou par des marqueurs spécifiques : est-ce que (interrogation

totale), pronom ou adj. Interrogatif pour l’interrogation partielle. A l’écrit, elle est terminé par

le point d’interrogation.

La phrase impérative a le verbe du SV au mode impératif, et peut comporter un nom en

apostrophe, c’à d. sans fonction syntaxique par rapport au verbe. Rappel : l’impératif n’est pas

un mode temporel.

Fonctionnements énonciatifs :

Les types de phrase manifestent la relation du locuteur à son interlocuteur. C’est ainsi que

Benveniste les caractérise : « Dès lors que l’énonciateur se sert de la langue pour influencer

en qq manière le comportement de l’allocutaire, il dispose à cet effet d’un appareil de

fonctions. C’est d’abord, l’interrogation, qui est une énonciation construite pour susciter une

« réponse » par un procès linguistique qui est en même temps un procès de comportement à

double entrée. Toutes les formes lexicales et syntaxiques de l’interrogation, particules,

pronoms, séquence, intonation, etc., relèvent de cet aspect de l’énonciation.

On y attribuera pareillement les termes ou formes que nous appelons d’intimation : ordres,

appels conçus dans des catégories comme l’impératif, le vocatif, impliquant un rapport vivant

et immédiat de l’énonciateur à l’autre dans une référence nécessaire au temps de

l’énonciation.

… dans son tour syntaxique comme dans son intonation, l’assertion vise à communiquer une

certitude, elle est la manifestation la plus courante du locuteur dans l’énonciation, elle a même

des instruments spécifiques qui l’expriment ou l’impliquent, les mots oui et non assertant

positivement ou négativement une proposition ».

Ces données énonciatives organisent notamment le couple question-réponse.

Classement des occurrences du texte :

Phrases interrogatives : interrogation totale : porte sur l’ensemble de la phrase ; réponse

attendue, oui/non (et assertive + ou – réalisée). Dans le texte, locuteur Dom Juan : l. 14,

l’interrogation est marquée par le point d’interrogation ; pas d’inversion, sans doute en raison

de la conversation ; locuteur le Pauvre : l. 24-25, apostrophe (Monsieur) inversion du SN1

(vous), point d’interrogation et intonation. L’exclamation qui l’ouvre Ah ! a valeur de

renforcement. Interrogation partielle : la question porte sur un constituant de la

phrase. La réponse ne peut être oui ou non. Locuteur Dom Juan : l. 1 : adj. interrogatif quelle

(attribut du sujet) et inversion du SN1 (sujet) ton occupation, point d’interrogation et

intonation [réponse l. 2-3] ; l. 24 : pronom interrogatif que, SN2 (COD) et inversion du SN1

(sujet) je… ; reprise du SN2 : seul le point d’interrogation (et l’intonation) indiquent que la

question se prolonge et porte sur le constituant nominal, au lieu d’avoir valeur d’assertion -

réponse à la première interrogation partielle.

Phrases assertives : Locuteur le Pauvre (réponse à la question l. 4). Les autres ph. assertives l.

7, 7-8, 9-10, 12, 16, 17, 19, 22, 23, 25 (prop. coordonnées) ne constituent pas des réponses,

mais développent le dialogue. La réponse du Pauvre (l. 2-3) développe le constituant de P.

interrogé, et ne répète pas le GV. La 1ere proposition l. 11 est une assertive à présentatif Voilà

à valeur de forte focalisation (accent mis sur le rhème ou propos). Elle constitue un

commentaire des propos du pauvre, dont elle asserte l’étrangeté. Les deux impératifs Va, va l.

23 n’ont pas valeur phrastique (ce n’est pas une ph. Impérative redoublée) mais ont valeur

phatique dans le dialogue.

Phrases impératives : Locuteur Dom Juan l. 17 : on peut s’interroger sur la valeur de tiens,

analysable comme impératif – phrase impérative, ou comme morphème phatique comme les

Va, va de la l. 23. Mais il peut avoir valeur de didascalie et imposer un geste : c’est alors un

impératif formant à lui tout seul une prop. [en revanche, la prop. suivante il faut est une

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%