Economistes et écologistes : des rapports compliqués Economistes

Economistes et écologistes : des rapports compliqués

Economistes et environnementalistes entretiennent depuis longtemps des rapports plus souvent con-

flictuels que coopératifs. Pas étonnant: les premiers tiennent l'augmentation des quantités produites

pour le critère par excellence de l'efficacité, alors que les seconds y voient surtout une forme de pré-

dation. Ce qui est production de richesses pour les uns est source d'appauvrissement de la biosphère

pour les autres. René Passet, l'un des rares à avoir tenté de faire le pont entre ces deux approches,

oppose ainsi la logique du vivant - l'écologie - à celle des choses mortes - l'économie. La gravité des

problèmes environnementaux et la nécessité de parvenir à les résoudre sans pour autant casser la

"machine économique" obligent cependant de plus en plus économistes et environnementalistes à

travailler ensemble.

Des économistes écolos avant l'heure

Aussi surprenant que cela puisse paraître, il fut un temps - il y a un peu moins de trois siècles - où les

économistes étaient écolos, alors même que le terme n'existait pas. Il s'agissait des physiocrates -

terme qui signifie "puissance de la nature". Les philosophes de l'époque leur donnèrent pour la pre-

mière fois le nom d'"économistes" (ou de "secte des économistes"). Ils prétendaient que toute ri-

chesse découlait de l'agriculture car c'était elle seule qui, en permettant de nourrir les travailleurs,

rendait la société capable de produire d'autres choses: "Ce sont les richesses des fermiers qui fertili-

sent les terres, qui multiplient les bestiaux, qui attirent et fixent les habitants des campagnes et qui

font la force et la prospérité de la nation", écrivait François Quesnay.

Il sera reproché par la suite aux physiocrates - qui ont exercé une influence certaine sur la pensée

intellectuelle de l'époque - d'avoir eu une vision réductrice des sources de la richesse. La critique

n'apparaît que partiellement fondée. Car il y a bien eu au XVIIIe siècle une intensification agricole, que

René Dumont et les agronomes ont appelée par la suite la "deuxième révolution agricole": la fertilisa-

tion des terres par les déjections animales se substituant au repos périodique de la terre mise en ja-

chère pour reconstituer sa capacité productive. Cette intensification fut modeste en France, où l'aris-

tocratie et le clergé, propriétaires de l'essentiel des terres, se piquaient plus de paraître à la cour que

de faire fructifier leurs domaines. Mais elle fut importante en Angleterre, et certains historiens - Paul

Bairoch au premier chef - soutiennent que c'est cette révolution agronomique qui a permis la nais-

sance de la révolution industrielle.

Sans doute les physiocrates auraient volontiers versé dans le productivisme s'ils avaient connu

l'usage des engrais et des techniques prédatrices en agriculture. Mais force est de reconnaître que

cette osmose entre économistes et agronomes soucieux d'améliorer la production sans abîmer le

capital naturel fut unique... et temporaire. Car, par la suite, et pour quasiment un siècle et demi, il n'en

fut quasiment plus question.

Puisque la nature fournit gratuitement et en abondance les ressources naturelles, le seul problème est

de les exploiter, pas de les gérer. Ce sera le point de vue de l'ensemble des économistes dits "clas-

siques": Adam Smith et David Ricardo bien sûr, mais aussi Karl Marx. Et si Robert Malthus, une tren-

taine d'années après François Quesnay, avance que la nature ne permettra pas de faire face à l'aug-

mentation de la population, ce n'est pas l'épuisement des ressources naturelles qu'il redoute, c'est la

multiplication des hommes. De même, si John Stuart Mill fit l'éloge de "l'état stationnaire" dans ses

Principes d'économie politique, au milieu du XIXe siècle, et avança que "l'accroissement de la ri-

chesse n'est pas illimité", c'était pour des raisons éthiques, pas écologiques: "Je ne suis pas enchanté

de l'idéal de vie que nous présentent ceux qui croient que l'état normal de l'homme est de lutter sans

fin pour se tirer d'affaire, que cette mêlée où l'on se foule aux pieds, où l'on se coudoie, où l'on

s'écrase, où l'on se marche sur les talons et qui est le type de la société actuelle, soit la destinée la

plus désirable pour l'humanité".

Des économistes soucieux de bien-être

L'approche qualifiée de néoclassique, impulsée par Léon Walras, Francis Isodoro Edgeworth et Wil-

liam S. Jevons à la fin du XIXe siècle, ne s'intéresse pas non plus à l'environnement, mais seulement

aux prix et à la concurrence: lorsque cette dernière est parfaite, il en résulte, pour ces auteurs, la pro-

duction la plus élevée possible. Toutefois, Alfred Marshall, le grand économiste anglais du début du

XXe siècle, introduit un doute dans cette belle mécanique mathématique avec le concept d'économies

externes: ce que je fais peut avoir des incidences sur le niveau de satisfaction d'autrui, soit en bien

(les abeilles de mon voisin augmentent le rendement de mon verger), soit en mal (les effluents de

l'élevage de cochons voisin). Dès lors, les prix ne reflètent plus la satisfaction d'ensemble, mais uni-

quement la satisfaction privée du vendeur et de l'acheteur.

Avec Arthur Cecil Pigou, élève de Marshall, les questions environnementales commencent enfin à

être prises en compte par les économistes au cours des années 20, dans le cadre de ce qui deviendra

ensuite "l'économie du bien-être". Arthur Cecil Pigou s'engouffre en effet dans la brèche ouverte par

Marshall et montre que, pour parvenir à l'optimum (le bien-être maximal de l'ensemble des consom-

mateurs et des producteurs), il faut corriger les prix par un système de taxation ou de subventions:

des taxes pour faire supporter au producteur de nuisances les effets externes négatifs qu'il impose à

ses voisins, des subventions pour récompenser le producteur d'effets externes positifs. Ce qui, en

permettant d'internaliser les effets sociaux d'une décision privée, doit inciter les agents à prendre en

compte ces effets sociaux et à moduler en conséquence leurs décisions. Le principe du pollueur-

payeur était né. Il connut des jours fastes, puisque, sans bouleverser l'économie de marché et ses

mécanismes, il permettait de rapprocher, voire de faire coïncider, intérêts privés et intérêt social (ou

général).

Quant aux prélèvements sur les ressources non renouvelables, autre dimension environnementale

importante, ils furent étudié par Harold Hotelling, un économiste américain des années 30: sa conclu-

sion fut que, pour aboutir à l'optimum, il suffisait que le prix de vente de ces ressources - le pétrole par

exemple - soit calculé à partir des ressources encore exploitables, de sorte qu'il reflète la perte de

bien-être des consommateurs à venir. En d'autres termes, plus une ressource se fait rare, plus les

acheteurs doivent la payer cher, et cela quel que soit son coût d'exploitation. Hotelling justifiait donc

l'existence d'une rente du producteur (il vend plus cher que cela ne lui coûte à exploiter) par l'impor-

tance de réduire la demande au fur et à mesure de l'épuisement de la ressource. Là encore, les mé-

canismes du marché devaient suffire, mais, à la différence du principe pollueur-payeur, l'intervention

publique n'était pas nécessaire: la rente, encaissée par les producteurs de la ressource non renouve-

lable, devait leur permettre de disposer de revenus supplémentaires, soit pour trouver des substituts

au produit en voie d'épuisement, soit pour se reconvertir dans d'autres activités. Pas question que

l'Etat vienne mettre son nez, sinon pour vérifier que le niveau du prix reflète bien le rythme d'épuise-

ment de la ressource concernée et non une situation de monopole.

La remise en cause des analyses néoclassiques

Ces deux approches consistaient donc soit à corriger le marché en taxant les pollueurs, soit à le sur-

veiller pour que les prix reflètent bien la rareté croissante des ressources renouvelables. Dans les

deux cas, l'Etat se voyait donc attribuer un rôle, ce qui, pour les libéraux, allait à l'encontre de leurs

convictions. Aussi, tout un courant libéral s'est efforcé de trouver des procédures de marché telles que

l'Etat ne soit pas amené à intervenir. Ronald Coase, un économiste anglais qui a reçu le Nobel d'éco-

nomie en 1991, a montré que pollueur et pollué pouvaient parvenir à un arrangement mutuellement

satisfaisant: il existe un prix de la pollution, qui résulte à la fois du montant maximal que le pollué est

prêt à payer au pollueur pour qu'il réduise sa pollution et du montant minimal nécessaire exigé par le

pollueur pour qu'il le fasse.

Cette procédure de marché est meilleure que le système de la taxe qui revient à confier à l'Etat le soin

d'estimer le coût social de la pollution. Dans le cas de la transaction privée, ce sont les acteurs con-

cernés qui se mettent d'accord et qui peuvent donc aboutir à une évaluation plus exacte.

Cette problématique a inspiré le marché des permis d'émission (ou droits à polluer): plus les permis

valent cher, plus les pollueurs sont incités à réduire leur pollution. Mais ce système n'est possible que

lorsque les acteurs en présence sont en petit nombre, donc que les coûts de transaction sont faibles.

En outre, dans le cas précis des permis d'émission, le marché des permis d'émission ne supprime pas

complètement le rôle de l'Etat, puisque ce dernier s'instaure représentant des pollués et fixe les quan-

tités de permis qui seront mis en vente. On a bien vu, dans le cas du protocole de Kyoto (lequel re-

pose sur la mise en place de tels permis), que chaque Etat s'est efforcé de disposer du plus grand

nombre de permis possibles, de façon à réduire d'autant le coût pour les entreprises émettrices de

gaz à effet de serre.

C'est pourquoi les économistes ultralibéraux comme Robert Barro, économiste américain qui anime le

courant dit des "anticipations rationnelles" ou des "nouveaux classiques", refusent ce protocole. Pour

eux, il contient encore trop d'Etat, et c'est au marché seul de déterminer le niveau optimal des rejets, à

partir d'une analyse coûts-avantages effectuée par chaque acteur. Pour Barro, si les Américains pré-

fèrent consommer plus d'essence que de se prémunir contre l'effet de serre, c'est qu'ils estiment que

ce dernier est moins coûteux pour eux que de renoncer à leur 4x4. Ce qui revient à passer sous la

table les effets externes. Sur la question des ressources non renouvelables, le courant libéral récuse

également la position de Hotelling et confie au marché le soin de déterminer le prix de vente: si une

ressource vient à manquer, son prix augmentera et les acheteurs modifieront en conséquence leurs

comportements.

Aux antipodes de cette position extrémiste - qui revient à dire qu'il y a toujours et partout identité entre

l'intérêt de chaque acteur et l'intérêt collectif -, tout un courant a tenté de faire prévaloir la nécessité

d'une analyse systémique. Pour cette analyse, seuls doivent être pris en compte les effets globaux sur

le système, qu'il s'agisse de la biosphère ou de l'ensemble du monde. Ce courant, initié par deux

grands économistes américains dans les années 60, Kenneth Boulding (d'origine anglaise) et Nicho-

las Georgescu-Roegen (d'origine roumaine), a inspiré largement le rapport du Club de Rome en 1969:

tous deux mettent en avant l'idée que la Terre est un système fermé, qui ne peut donc consommer

longtemps plus qu'elle ne reçoit du Soleil.

C'est aussi cette approche que René Passet (en France) ou Herman Daly (aux Etats-Unis) ont déve-

loppée. Mais, faisant reposer toute action sur des décisions collectives, ce courant est amené à cons-

tater les freins comportementaux de chacun des acteurs. Ce qui, du coup, pousse les plus radicaux à

prophétiser des évolutions catastrophiques, à la façon, par exemple, de l'économiste Serge Latouche,

l'un des principaux tenants du discours sur la décroissance.

Entre l'optimisme béat des uns et le pessimisme noir des autres, entre le primat de la rationalité indi-

viduelle et le salut attendu d'évolutions globales, l'analyse économique contemporaine a donc du mal

à intégrer les préoccupations environnementales dans un raisonnement ou des politiques concernant

à la fois les individus, les firmes et les Etats. Mais elle s'y efforce de plus en plus: ainsi, en France,

des économistes comme Cédric Philibert, Jean-Charles Hourcade, Claude Henry ou encore Roger

Guesnerie montrent que, à partir des instruments économiques existants, il est possible, sur un cer-

tain nombre de terrains concrets, de prendre en compte l'intérêt des générations futures, donc de

progresser dans la voie d'un développement un peu plus durable. Ce qui permet de ne pas totalement

désespérer des économistes en général...

Denis Clerc - Alternatives Economiques - Hors-série n°63 - Décembre 2004

Le marché peut-il sauver la planète ?

Ils sont vraiment impayables, les économistes! Du moins certains d'entre eux. A l'heure où les scienti-

fiques s'inquiètent pour la planète qui chauffe un peu trop fort, où l'on prend conscience que l'eau

risque de manquer et que la qualité de l'air se dégrade, où les espèces en voie d'extinction se multi-

plient et les forêts primaires se raréfient, que nous disent-ils, ces économistes? Que le marché est un

instrument préférable à la réglementation, et que c'est donc essentiellement - les libéraux extrêmes

diraient "uniquement" - sur lui qu'il convient de s'appuyer pour résoudre les graves problèmes envi-

ronnementaux que nous connaissons. Il s'agit là d'une prétention excessive.

Certes, le marché n'est pas dénué de vertus en matière environnementale, grâce au mécanisme des

prix, qui permet de modifier les comportements, grâce aussi au système des échanges, qui optimise

les investissements environnementaux et grâce enfin au rôle des droits de propriété, qui responsabili-

sent les acteurs concernés. Des instruments efficaces, mais limités: quoi qu'en disent les partisans du

marché, ils ne sont pas miraculeux et ne résolvent qu'une partie des problèmes.

1. Les limites des mécanismes de prix

Dans une économie de marché, lorsque le prix relatif d'une marchandise augmente, sa demande est

freinée et celle de marchandises substituables est stimulée puisqu'elles deviennent relativement

moins coûteuses pour l'acheteur. L'application de ce principe aux questions environnementales est

immédiate: le fait qu'une ressource non renouvelable - le pétrole, par exemple - tende à devenir plus

rare pousse son prix à la hausse, ce qui amène les acheteurs de produits pétroliers à freiner leur de-

mande. Ils ont tendance à se reporter en partie sur des substituts: voiture électrique, moteurs hy-

brides, chauffage au bois, carburants verts, eau chaude sanitaire par panneaux solaires, etc. Ce qui,

évidemment, favorise les producteurs de ces énergies nouvelles ou des équipements qui permettent

de les utiliser.

Pour les libéraux, cette substitution règle la question du développement durable. L'évolution des prix

incite les producteurs à trouver des solutions nouvelles, parce que les solutions traditionnelles se ré-

vèlent de plus en plus coûteuses. Et elle incite les consommateurs (qui peuvent être des entreprises)

à économiser cette ressource, donc à modifier leurs comportements: transports collectifs, fret ferro-

viaire, biocarburants, etc. Grâce à cette transformation progressive des modes de vie, des équipe-

ments et de l'organisation productive, la société tout entière s'adaptera à la donne nouvelle qu'est la

raréfaction, voire la disparition du pétrole. Il n'y a donc pas lieu de craindre une pénurie ou une catas-

trophe, parce que le système productif évoluera au fur et à mesure de l'évolution des prix.

L'argument n'est pas faux. Il est clair que la voracité pétrolière s'atténue lorsque les prix augmentent.

Et le niveau des investissements en économies d'énergie ou en production d'énergies renouvelables

dépend bien plus de la note à payer que des appels au civisme.

Mais, pour autant, il faut avoir la foi libérale chevillée au corps pour penser que ce mécanisme des

prix suffit. Car il faut beaucoup de temps pour infléchir un urbanisme qui repose largement sur l'auto-

mobile, un modèle de production (le flux tendu) qui dépend largement du transport routier, une divi-

sion internationale du travail axée en partie sur le faible coût des transports, etc. L'organisation sociale

ne se modifie que lentement, bien plus lentement que n'évoluent les mouvements de prix. Si bien que

la demande d'énergie, contrairement aux espoirs libéraux, est, comme pour les produits de base,

relativement peu sensible aux prix: quand ces derniers augmentent, elle se réduit, certes, mais moins

que les prix n'augmentent. Et ceux qui en subissent le plus les conséquences négatives sont les plus

fragiles, ceux qui ne disposent que de faibles capacités d'adaptation. Voilà pourquoi l'intervention

publique, en permettant d'anticiper les mouvements de prix, de lisser les évolutions et d'atténuer les

conséquences sociales les plus graves, est non pas une alternative, mais un accompagnement indis-

pensable du mécanisme des prix.

En outre, le mécanisme des prix suppose que les phénomènes soient réversibles. Or, dans le do-

maine environnemental, ce n'est pas toujours le cas, ou seulement à l'échelle des millénaires: la forêt

primaire équatoriale, lorsqu'elle est attaquée, ne repousse pas, les sols fragiles s'érodent, s'abîment

ou se salinisent lorsqu'ils sont trop sollicités, le réchauffement climatique peut provoquer des inver-

sions de courants maritimes, etc. Le signal des prix est alors trop tardif, donc impuissant à inverser la

logique de la dégradation environnementale. Sans compter qu'il est incapable, par définition, de ré-

duire les atteintes à l'environnement qui ne se traduisent pas par des hausses de prix, car il ne s'agit

pas de marchandises: la biodiversité, la qualité de l'air, le réchauffement climatique, etc. Dans tous

ces cas - et ils sont nombreux -, l'action collective doit se substituer au mouvement des prix.

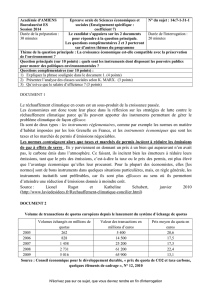

2. Les limites des systèmes d'échanges de droits à polluer

Pour ralentir le réchauffement climatique, on sait qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de

serre, notamment le dioxyde de carbone (CO2). Trois solutions sont envisageables: la taxation qui, en

augmentant les coûts et incite les utilisateurs à réduire leurs émissions; l'obligation qui consiste à con-

traindre certains utilisateurs à réduire leurs émissions; et enfin le marché, par le biais des quotas

d'émission. C'est cette solution qu'ont choisie les négociateurs du protocole de Kyoto, entré en vi-

gueur en février 2005. De son côté, l'Union européenne avait déjà introduit son propre système de

permis et d'échanges de permis depuis le 1er janvier dernier. Par imprégnation libérale? Pas du tout:

parce que c'est plus efficace.

Le principe est simple: chaque émetteur concerné - uniquement des entreprises grosses utilisatrices

de combustibles à effet de serre: cimenteries, centrales électriques thermiques classiques, aciéries... -

reçoit chaque année des "permis d'émission" libellés en tonnes ou en milliers de tonnes de carbone;

ils sont émis et utilisables durant une période déterminée. Le but de l'opération est de réduire chaque

année les émissions des firmes concernées, de façon à ce que les objectifs - modestes, hélas! - du

protocole soient atteints aux dates fixées. Chaque émetteur peut effectuer des investissements lui

permettant de ne pas émettre plus que les quantités qui lui sont attribuées: il est en règle et utilise

tous ses permis. Il peut aussi ne pas investir, ou pas assez, et doit alors acheter des permis supplé-

mentaires. Il peut enfin investir au-delà de ce qui est nécessaire, et il dispose de permis excéden-

taires. Un marché peut donc se créer, entre entreprises déficitaires et entreprises excédentaires.

Entre ces trois solutions, c'est le calcul qui tranche: le coût de l'investissement pour réduire d'une

tonne les émissions de carbone est-il plus élevé que l'achat d'un permis sur le marché? Evidemment,

le calcul peut se révéler erroné, si la demande de permis pousse les prix au-delà du montant qui ren-

dait intéressant leur achat, ou l'inverse. Mais l'année suivante, les entreprises concernées modifieront

leurs décisions en conséquence. Les investissements de réduction des émissions s'effectuent donc là

où ils sont le moins coûteux.

Selon des études réalisées pour la Commission européenne, la mise en place du système d'échanges

de quotas au sein de l'Union devrait permettre de réduire le coût annuel des réductions d'émissions

de 6,8 milliards d'euros par an à 3,7 milliards d'euros, soit une économie d'environ 0,1% du produit

intérieur brut (PIB). Cela peut aussi permettre, comme le souligne l'économiste Roger Guesnerie

d'"accroître le niveau d'effort qui peut éventuellement être imposé".

Mais les limites de ce système sont évidentes: les coûts de transaction élevés empêchent sa généra-

lisation à l'ensemble des émetteurs. Les petits ou très petits émetteurs y échappent, alors que ces

émissions diffuses représentent pourtant la majorité des émissions. La taxation accrue (des carbu-

rants) se révèle alors beaucoup plus simple. Et parfois même l'urgence peut aboutir à une contrainte

forte, comme l'interdiction pure et simple des chlorofluorocarbones (CFC) pour réduire le trou dans la

couche d'ozone. L'échange n'est donc qu'une solution parmi d'autres, et ce n'est pas toujours la plus

efficace.

3. Les limites des droits de propriété

Depuis quand les éléphants du Zimbabwe ne sont-ils plus en voie de disparition? Certainement pas

depuis la convention internationale interdisant le commerce de l'ivoire, répond Pascal Salin. Cette

interdiction, en faisant monter en flèche les prix de l'ivoire, a au contraire incité les trafiquants à pren-

dre davantage de risques et à investir dans ce commerce, devenu très lucratif, davantage de moyens

(armes lourdes, corruption...). En revanche, à partir du moment où les habitants de certains villages

se sont vu reconnaître une sorte de droit de propriété sur les éléphants sauvages, ils ont protégé ce

qui était devenu une ressource importante, organisant une gestion patrimoniale de ces "réserves

d'ivoire", abattant seulement les animaux excédentaires pour en vendre les défenses tant recher-

chées.

Cette thèse est souvent qualifiée de "tragédie des communaux", du nom donné au XVIIIe siècle aux

terres où il était possible pour chacun de faire pâturer ses bêtes: surpâturées, les terres en question

devinrent quasiment improductives. Il s'agit d'expliquer que ce qui appartient à tous, donc à personne,

est gaspillé et mal géré. Créez des droits de propriété là où n'existent que des biens publics et tout ira

mieux, le climat comme les baleines, concluent Pascal Salin et les libéraux. Là encore, l'exemple des

éléphants le montre, ce n'est pas toujours faux. Mais c'est un cas d'application si restreint que l'on

peut douter de la capacité d'une telle solution à résoudre les problèmes environnementaux. Les obs-

tacles sont en effet nombreux.

Techniques, d'abord: comment privatiser le climat? A l'inverse, la propriété privée des abeilles n'em-

pêche pas les ravages des pesticides sur les ruches. Sociaux ensuite: la propriété privée des brevets

condamne aujourd'hui à mort de nombreuses personnes de pays pauvres, incapables de payer les

médicaments couverts par ces brevets, et l'on connaît les risques de l'appropriation privative du vi-

vant, qu'ils soient éthiques (le clonage humain) ou écologiques (la biodiversité). Enfin, pour qu'il y ait

des candidats à l'appropriation, encore faut-il que cette dernière rapporte quelque chose. La propriété

privée ne peut exister que si elle engendre des ressources monétaires. Ce qui exclut la quasi-totalité

des espèces menacées: elles disparaissent justement parce que personne n'a intérêt à les sauvegar-

der, à l'exception de quelques scientifiques dépourvus d'argent.

Cette démarche prétend contester l'existence même des biens publics qui, comme le dit Victor Hugo à

propos de l'amour d'une mère pour ses enfants, ont pour caractéristique que "chacun en a sa part et

tous l'ont tout entier". L'environnement est pourtant composé en grande part de ces biens publics

qu'on qualifie de "globaux", car toute l'humanité en bénéficie: la biodiversité, l'atmosphère, la couche

d'ozone, l'eau... Transformer ces biens publics en marchandises n'est pas forcément impossible, en-

core que ce soit difficile, pour les raisons indiquées plus haut. Mais on voit les conséquences: la ca-

pacité d'exclure ceux qui ne payent pas, l'inégalité de pouvoir entre propriétaires et usagers, le droit

d'abuser qui fait partie intégrante du droit de propriété, fût-ce au détriment de l'espèce tout entière,

etc.

Les libéraux nient que ce soit possible et affirment que le marché permet, au contraire, d'équilibrer les

pouvoirs, de concilier les intérêts et de prendre en compte le long terme. L'histoire va à l'encontre de

cette vision idyllique, qui est imaginaire: les compagnies pétrolières ne sont pas les meilleures amies

de la nature, pas davantage que les laboratoires pharmaceutiques ne sont les meilleurs amis de

l'homme ou les constructeurs automobiles les meilleurs amis de l'atmosphère. Homo oeconomicus est

un prédateur, dès lors qu'il est livré à lui-même, et l'environnement régulé par le seul marché ressem-

blerait sans doute davantage à l'économie des cow-boys - le bon Indien est un Indien mort - qu'à celle

du Paradis terrestre.

Il faut en revenir à la réalité: les mécanismes économiques peuvent être utiles lorsqu'ils sont efficaces.

Mais l'environnement est une chose trop importante pour devenir un simple sous-produit de l'intérêt

économique et de la main invisible du marché.

Denis Clerc - Alternatives Economiques Hors Série - Avril 2005

1

/

5

100%