HUME :Abrégé du traité de la nature humaine

HUME :Abrégé du traité de la nature humaine

Cours de M.Folliot

I - L'introduction de l'abrégé.

Quels sont les thèmes abordés dans cette introduction?

- La distinction de deux sortes de philosophie, la philosophie des moralistes (de l'Antiquité) et la

nouvelle philosophie rigoureuse, la science de la nature humaine.

- La méthode de la nouvelle philosophie.

- La dette à l'égard de Newton.

- La méthode empiriste.

- Le problème de la probabilité

- L'annonce de la théorie de la causalité.

Dit de façon plus synthétique, il s'agit pour Hume, dans cette introduction, de préciser la méthode

et l'objet de ses recherches, telles qu'elles sont présentées dans l'abrégé.

1) La philosophie morale ou science de la nature humaine :

a) Distinction préliminaire :

Encore au XVIIIème, le mot "philosophie" a un sens très large, il est synonyme de

connaissance ou de science. Descartes, au XVIIème siècle ne disait-il pas que la philosophie était un arbre

dont les racines étaient la métaphysique, le tronc la physique (sciences de la nature : phusis) et les

branches les techniques, la médecine et la morale?

Mais il faut distinguer :

- La philosophie naturelle (voir p.2 de l'abrégé) qui est la connaissance de la réalité matérielle, des

corps extérieurs (physique, biologie, etc).

- La philosophie morale, ou science de la nature humaine, qui est la connaissance de l'homme dans

sa spiritualité et ses actes, bref de l'homme en tant qu'homme, dans sa spécificité

1

. C'est cette philosophie

morale qui intéresse Hume.

b) Les deux sortes de philosophie morale :

b1) La présentation de l'E.E.Humain :

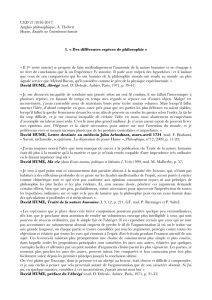

Dans l'Enquête sur l'entendement humain, Hume distingue deux sortes de philosophie morale :

- La philosophie claire et plaisante des moralistes:

- Elle est claire et facile à comprendre : il est plus simple de lire Cicéron que de lire Descartes ou

Malebranche.

- Elle ne s'intéresse pas à l'homme en tant qu'être disposant d'un entendement (faculté de connaître)

mais elle s'intéresse à l'homme comme être né pour l'action (et donc concerné par la question du bien et du

mal).

- Son style est recherché (mais cette philo. n'est pas obscure), elle illustre, utilise des images, etc.

- Sa méthode n'est pas rigoureuse, elle incite au bien sans connaître avec rigueur le fonctionnement

de l'esprit humain. Elle incite au bien sans savoir quel est le principe qui, en l'homme, peut le porter au

bien (est-ce un sentiment? Est-ce un raisonnement?) Elle n'est pas organisée en système, en véritable

science dont les propositions se lieraient avec rigueur.

- Elle fait peu d'erreurs.

- La philosophie abstruse ou Métaphysique :

- Elle est compliquée, difficile à comprendre.

- Elle cherche à expliquer le fonctionnement de l'entendement humain.

- Elle a le souci de la rigueur, de l'exactitude.

1

Hume s'intéresse uniquemet à la philosophie morale. Autrement, il ne cherchera pas à mettre en lumière, par exemple, l'action

des corps extérieurs sur nos organes, ou le fonctionnement du corps - en tant qu'il pourrait expliquer le fonctionnement de

l'esprit. Par exemple, si Hume détecte une impression (au sens humien), il la prend comme un donné primitif, sans chercher

comment cette impression a été causée (par exemple, action de la lumière sur la rétine de l'oeil, fonctionnement du cerveau,

etc.).

2

- Elle vise la connaissance des principes (d'où vient que nous jugeons moralement? Quelle est la

faculté à l'oeuvre dans la connaissance? De quoi se compose cette faculté? D'où vient la connaissance?

etc.)

- Etant abstruse elle commet des erreurs et affirme souvent plus qu'il n'est permis (voir le

rationalisme dogmatique d'un Descartes par exemple.). Par ces erreurs, elle risque de d'être le refuge de la

superstition.

Alors?

Il ne faut pas rejeter trop vite la métaphysique classique, il faut - tout en tirant une leçon de la

clarté des moralistes - conserver l'esprit de méthode, de système, de souci de la vérité, mais il faut

construire une nouvelle philosophie, purgée de ses tendances au rationalisme dogmatique, une véritable

science de la nature humaine d'inspiration newtonienne, qui accordera une place fondamentale à

l'expérience. Il s'agira de comprendre comment l'esprit humain fonctionne, quelles sont les principales

opérations mentales. On saisira ainsi les pouvoirs et les limites de l'esprit humain.

b2) La présentation de l'abrégé :

Dans l'abrégé, Hume oppose directement la philosophie claire des moralistes (de l'Antiquité)(voir

p.1) au projet d'une science de la nature humaine (dont la méthode est précisée dès la page2), sans passer

par les défauts de la métaphysique (néanmoins, on notera des allusions p.2 à l'empirisme et au rejet des

hypothèses qui indiquent bien le rejet de la métaphysique abstruse).

2) La méthode de la science de la nature humaine :

a) Que faut-il entendre par "nature humaine"?

Il ne s'agit pas chez hume de retrouver, à la façon d'un Rousseau, une nature première,

primitive, dissimulée sous des couches de civilisation et de corruption, il s'agit simplement de comprendre

l'homme, dont les opérations essentielles sont empiriquement reconnaissables, ces opérations étant

universelles. Ce qui est observable universellement (par exemple les idées, les impressions, leur rapport,

les sentiments, etc.) appartient (sauf en cas de maladie ou de folie, dit Hume dans le TNH) à la

constitution humaine, forme la nature humaine. Il s'agit donc de connaître le fonctionnement de l'homme,

non par le corps (philosophie naturelle) mais par l'esprit et les actes (philosophie morale = science de la

nature humaine).

Dire qu'il y a une science de la nature humaine, c'est dire que tout sera présenté comme un

système, où tout se tient logiquement, alors que la philosophie claire des moralistes (voir p.1) ne suivait

pas "rigoureusement une chaîne de propositions" et ne disposait pas "les différentes vérités en une science

méthodique".

Autrement dit, il s'agit de mettre en lumière les principes de la nature humaine, les grandes lois

qui permettent de comprendre l'homme (par exemple, plus loin dans l'abrégé, l'idée que toutes nos idées

viennent des impressions constituera le 1er principe, ou encore plus loin, la fameuse théorie de la

causalité permettra d'énoncer un autre principe, etc.).

b) L'inspiration newtonienne :

Revoir ce qui a déjà été dit dans l'introduction (3)c) c1) l'anticartésianisme de

Newton c2) Le newtonisme de Hume. Relire aussi les textes de Newton.

Avant Newton, les astronomes se livraient déjà à des observations et essayaient de comprendre la

régularité des mouvements des astres. Mais Newton est allé plus loin, il a formulé les lois qui rendent

compte de tous ces mouvements et la loi de la gravitation universelle coiffe l'ensemble : elle permet aussi

bien d'expliquer un mouvement planénaire que la chute d'un corps sur terre. Hume a toujours fait

l'apologie du positivisme expérimental de Newton : il faut saisir les lois des phénomènes et l'idéal serait

de découvrir le plus petit nombre de lois générales, mais en ayant toujours à l'esprit l'interdiction d'un

"saut" métaphysique qui se dispenserait de l'expérience.

Ce que Newton a fait pour la physique, Hume prétend le faire pour la science de la nature

humaine. Il ne s'agit alors plus, comme en métaphysique, de spéculer sur la substantialité et l'immortalité

de l'âme, ou de dogmatiser sur les causes premières et dernières et sur la nature intime des choses, il faut

formuler les lois de l'esprit, en partant du particulier pour aller vers le général.

3

c) Les règles de la méthode :

- Le refus des hypothèses (voir p.2). Nous avons encore en mémoire le "hypotheses non fingo" de Newton

: il faut adopter la modeste méthode analytique.

- La méthode analytique, c'est-à-dire :

* Partir des faits d'expérience (et non des principes) et s'élever par degrés en privilégiant

l'induction (avec modestie).

* Faire l'anatomie ("anatomize", dit le texte anglais, rappelant ainsi la nécessité d'adopter les

méthodes de la philosophie naturelle), c'est-à-dire analyser, au sens de décomposer, chercher les atomes

psychiques, les éléments psychiques premiers, les éléments les plus simples (perceptions : impressions,

idées - tout se construit là-dessus) pour ensuite (et seulement ensuite) chercher les liaisons entre ces

atomes (par exemple, l'impression produit l'idée - ou telle idée, par liaison de contiguïté, produit telle

autre idée).

- Tout cela suppose le recours nécessaire à l'expérience (impressions). Les auteurs nommés au bas de la

page 2 et page 3 sont admirables - selon Hume - pour avoir placé le problème de la nature humaine sur le

terrain de l'expérience.

- Le souci de système : nécessité de liaisons cohérentes, démonstrations ordonnées, progrès réguliers par

compréhension des lois de l'expérience.

3) Les fonctions d'une science de la nature humaine :

Relire la page 3.

a) Le plaisir de la connaissance.

b) La connaissance des pouvoirs et des limites de l'esprit humain : que l'homme peut-il connaître? Une

métaphysique est-elle légitime? Etc.

c) La science de la nature humaine est une science principielle : Mis à part la philosophie naturelle, quatre

sciences regroupent tout ce qu' "il peut nous importer de connaître"(TNH).

- La logique : étude du logos, de notre entendement (ou raison), de notre faculté de connaître.

L'abrégé n'envisage pratiquement que ces questions de logique (mis à part quelques paragraphes qui

portent sur différentes questions que j'ai signalées en introduction ).

- La morale (au sens humien étroit) : connaissance des processus psychiques qui font que nous

jugeons moralement (c'est bien...).

- La critique (ou esthétique) : connaissance des processus psychiques qui font que nous jugeons

esthétiquement (c'est beau...).

- La politique : connaissance des relations humaines dans la cité (polis).

Quel rapport entre ces quatre sciences?

La logique (idées, impressions, rapports, théorie de la causalité, de l'habitude et de la croyance)

nous offre la méthode et les éléments simples ( les lois) qui vont servir de principes aux autres sciences.

Par exemple, sachant qu'une idée est toujours produite - directement ou indirectement - par une

impression, et ayant l'idée de beauté, je me poserai la question : de quelle impression dérive l'idée de

beauté. Ou encore je pourrai me demander si nous jugeons moralement à partir d'une idée morale ou à

partir d'un sentiment moral (réprobation). Bref, la logique est le point de départ obligé des autres sciences,

leur principe (d'où science principielle). Si toute connaissance part de l'expériene, l'étude de l'expérience

primitive (logique chez Hume) est la fondation des sciences.

4) Le problème de la probabilité :

Lisons les oeuvres de logique (auteurs cités page 4

2

) : ces auteurs cherchent à comprendre les lois

de l'intellect humain, ils mettent en lumière les différents types de raisonnement, leurs lois, les critères du

vrai, etc., mais leurs oeuvres accordent - Leibniz le rappelle - fort peu de place à la question de la

probabilité.

2

L'art de penser est de A.Arnault et de P.Nicole (1662).

4

Si la certitude démonstrative (à l'oeuvre en mathématiques) ne comporte pas selon Hume de

degrés (c'est vrai ou faux), la certitude "morale"

3

(qui porte sur les faits d'expérience

4

) comporte des

degrés de probabilité, selon la fréquence des associations de faits. Vous savez très bien que le degré de

probabilité de gagner aux jeux de hasard n'est pas le degré de probabilité de mourir un jour; que le degré

de probabilité qu'il pleuve en octobre n'est pas le degré de probabilité de voir mon crayon tomber si je le

lâche.

Chez Hume, le problème de la vérité n'est pas un simple problème logique (qui renverrait à de

simples critères en soi de la vérité), c'est un problème psychologique. Les associations de faits (par ex.

nuages noirs et pluie) se font en notre esprit et notre attente d'un fait (pluie par ex.) dépend de la fréquence

des associations. C'est là une loi psychologique (et pas simplement logique) qui fait comprendre

l'importance de la probabilité. En effet, la plupart de nos certitudes ne sont que probables, même si leur

degré de probabilité est parfois extrêmement élevé. Bientôt, en étudiant l'abrégé, nous comprendrons que

mis à part nos certitudes démonstratives (maths), toutes nos certitudes ne sont pour Hume que probables,

même dans les cas où la certitude subjective est totale

5

. Il faudra donc, au bac, utiliser pour cette

introduction ce qui sera dit plus loin sur la probabilité.

5) La causalité.

J'ai déjà précisé que l'abrégé n'envisageait de façon vraiment systématique que la théorie de la

causalité, qui est le centre de la pensée humienne. Les autres questions - libre arbitre, substantialité,

identité, passions, etc. ne sont abordées que sous forme d'allusions. Il eût été difficile - Hume le dit page 4

- de résumer tout le Traité de la nature humaine.

II - IMPRESSIONS ET IDEES

1) Définitions:

a) Le point de départ :

La distinction - que nous allons présenter - entre impressions et idées a la valeur

d'une évidence d'expérience. Il n'est pas besoin d'être habitué aux distinctions subtiles ou d'avoir l'esprit

métaphysique pour partir d'un tel point : la vie de notre esprit. Il s'agit donc de partir de l'expérience la

plus naïve : nous avons des perceptions en notre esprit. C'est tout ce qui est présent en l'esprit, tout vécu

psychique, tout ce dont nous avons conscience. Nous constatons, pat expérience simple, que nous avons

des perceptions.

Mais ce point de départ n'est pas si naïf.

* C'est d'abord le refus de partir d'une substantialité du sujet, d'une prétendue substance spirituelle (âme

chez Descartes, substance pensante) qui resterait identique à elle-même, une sorte de substrat permanent

sous les différentes perceptions changeantes

6

. La philosophie de Hume n'est pas une philosophie du

"cogito". Descartes partait de la substantialité du sujet. Hume part de l'expérience : l'expérience ne nous

révèle en rien l'existence d'un sujet-substance, elle nous révèle simplement que nous avons des

perceptions. Hume déclare, dans le T.N.H.

7

:

" Pour ma part, quand je pénètre le plus intimement dans ce que j'appelle moi, je bute toujours sur

une perception particulière ou sur une autre, de chaud ou de froid, de lumière ou d'ombre, d'amour ou

de haine, de douleur ou de plaisir. Je ne peux jamais me saisir, moi, en aucun moment sans une

perception et je ne peux rien observer que la perception."

3

Il n'est nullement question ici de morale au sens habituel du terme. Ici, "moral" s'oppose à "démonstratif".

4

Par exemple, "je suis certain qu'il va geler cette nuit" ou "je suis certain de mourir un jour".

5

Par exemple, dans le cas: je suis certain de mourir un jour.

6

Si l'on présente le problème autrement ( le "moi" et ses "attributs"), Hume refuse l'existence d'un "moi" qui resterait identique

tandis que les attributs se modifieraient, tout simplement parce que l'expérience ne nous révèle pas ce "moi" identique.

7

Livre 1 - 4ème partie - section 6

5

* C'est aussi le refus de partir d'une psychologie des facultés. On ne distingue pas d'abord des prétendues

facultés, telles que l'entendement, la volonté, l'imagination, etc. Dans l'expérience, je vis telle volition, je

ne rencontre pas ma volonté, je vis telle image, je ne saisis pas mon imagination.

b) Distinction :

Nous avons donc des perceptions: j'éprouve de la haine, je pense à hier, je réfléchis,

j'anticipe, je ressens du plaisir. Mais certaines perceptions sont plus vives, plus fortes (comme des photos

récentes),d'autres plus faibles, plus estompées (comme de vieilles photos). Prenons un exemple : je tombe

et je me fais très mal au genou. Je ressens quelque chose, c'est une perception vive, forte. Six mois plus

tard, je pense à cet événement. La douleur est bien présente en mon esprit, mais sous une forme différente,

je ne souffre pas directement, je produis l'idée de la souffrance. On appellera avec Hume impressions les

perceptions les plus vives (primitives dit Hume dans l'E.E.H), et idées les perceptions les plus faibles.

Cette distinction correspond à la distinction sentir/penser.

Nous avons donc :

Perceptions

- 1) Impressions (ordre du sentir) :

- des 5 sens externes (voir, entendre, sentir, goûter, toucher)

- du sens interne (sentiments, émotions, passions)

- 2) Idées ( ordre du penser)

c) Affirmation du 1er principe de la nature humaine :

Nous avons distingué les deux grands types de perceptions. Mais quel est leur

rapport? La réponse est une profession de foi empiriste : toutes nos idées viennent des impressions. Un

aveugle, dit Hume dans l'E.E.H., n'a aucune idée des couleurs, un sourd aucune idée des sons. Rendez-

leur le sens manquant et, disposant des impressions, ils auront par là les idées.

Nous remarquons (pensons à l'exemple de la chute) :

- que l'impression et l'idée se ressemblent. La différence essentielle est de vivacité.

- que l'impression précède toujours l'idée correspondante.

Nous pouvons penser que l'idée vient donc de l'impression.

d) Une éventuelle objection :

Il semble bien que nous ayons des idées qui ne renvoient à aucune impression. Je

peux former l'idée d'une ville merveilleuse aux maisons faites de rubis, aux rues pavées d'or. Or, je n'ai

jamais vu une telle ville. On pourrait donc croire que l'esprit a le pouvoir de produire des idées qui ne

dérivent pas de l'expérience! Le 1er principe de la nature humaine (la première loi : les idées viennent des

impressions) serait-il mis à mal? Hume, dans notre texte, ne précise pas ce qu'il précise dans le T.N.H : il

y a des idées simples et des idées complexes. Une idée est complexe si elle peut être analysée,

décomposée en idées plus simples. Notre idée de ville est complexe (rues, maisons, pavés, or, etc.).

Analysons cette idée : nous découvrons des idées plus simples, et nous constatons que ces idées renvoient

bien à des impressions (une maison, un pavé, de l'or, etc.). Même en forgeant les plus formidables

fictions, nous utilisons les matériaux de l'expérience, les impressions. Le pouvoir de l'esprit n'est pas

d'inventer à partir de rien, mais de combiner de façon inédite les matériaux de l'expérience. Nous pouvons

donc réaffirmer le 1er principe de la nature humaine en ajoutant une précision : les idées dérivent

toujours, directement ou indirectement

8

, des impressions.

2) Où Hume veut-il en venir?

a) Les fameuses idées innées.

8

Et dans ce cas, il faut faire l'analyse de l'idée pour retrouver les impressions primitives.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

1

/

17

100%