Chapitre 3 : Le revenu national, sa production et sa distribution

21

Chapitre 3 : Le revenu national, sa production et sa distribution

Dans le cadre du chapitre 2, le chômage keynésien à court terme dépendait de la conjoncture

économique. Le chômage est une variable dite contra cyclique : lorsque le PIB augmente, le chômage baisse, et

inversement. Par ailleurs, nous avons entraperçu l’interdépendance des marchés : il est important d’étudier les

effets croisés entre les marchés. Pour ce faire, le macroéconomiste utilise des modèles. Ces modèles

correspondent à des théories, c’est-à-dire qu’ils nécessitent un ensemble d’hypothèses à partir desquelles se

construit un raisonnement. Ce raisonnement permet alors de mieux comprendre les relations qui existent entre

les différentes variables économiques que l’on souhaite étudier.

Il existe deux sortes de variables : les variable endogènes et les variables exogènes.

Définition : Une variable endogène est une variable que cherche à comprendre le modalisateur et qui va être

déterminée par la résolution du modèle. (Variable générée par le modèle)

Définition : Une variable exogène est une variable dont la valeur est connue avant la résolution du modèle. Cette

variable sera une donnée à partir de laquelle le modalisateur va travailler. (Variable ayant une origine

extérieure au modèle)

Le but d’un modèle est de montrer comment les variables exogènes affectent les variables endogènes.

I. Une première représentation de l’activité économique : le circuit

En macroéconomie, on considère en général quatre catégories d’agents :

- les ménages - les entreprises

- le gouvernement, l’Etat - les institutions financières

Dans les modèles simplifiés, on ne prend généralement pas en compte la dernière catégorie, soient les

institutions financières.

Quatre marchés sont pris en considération :

- le marché des biens et services - le marché du Travail

- les marchés financiers - les marchés monétaires

Dans les modèles simplifiés, on considère le cadre d’une économie réelle, c’est-à-dire sans monnaie, et donc

sans marchés monétaires.

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons à une économie réelle (sans monnaie) à 3 agents, dans le cadre d’une

économie fermée (pas d’ouverture sur le reste du monde), et avec pour seul facteur de production le travail.

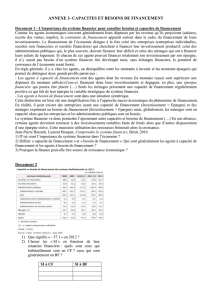

Ce graphique résume deux grands types d’équilibres :

- les équilibres budgétaires pour chaque type d’agents

- les équilibres comptables sur les différents marchés

22

Ces équilibres sont appelés relations comptables, au sens où elles sont a-théorique, c’est-à-dire sans théorie. Ces

relations fondamentales sont au cœur de tous les modèles, quelle que soit la théorie.

Lorsque les graphiques se compliquent, ces différents équilibres et ces informations sont représentés sous la

forme de tableaux comptables, que l’on appelle en comptabilité nationale TEE (tableau économique d’ensemble)

et TOF (tableau des opérations financières).

1. Les équilibres budgétaires

Ménages : Dépenses = Ressources dont le salaire wL = impôts T + consommation C + épargne S

Etat : Dépenses publiques G = impôts T + financement du déficit public BG

Entreprises : Recette des biens et services vendus Y + financement de l’investissement des entreprises Be

= salaire wL + Investissement I

2. Les équilibres comptables sur les marchés

Offre de travail (des ménages) LS = Demande de travail (des entreprises) Ld

Epargne S = financement du déficit public BG + financement de l’investissement des entreprises Be

Recette des biens et services vendus Y = consommation des ménages C + Dépenses publiques G

+ investissement des entreprises I

Le circuit décrit uniquement les relations comptables qui relient les agents et les marchés. En ce sens, il a

un aspect très mécanique qui ne nous aide pas à comprendre le comportement des agents : par exemple du côté

de la demande de biens, il ne nous explique pas comment se forme l’arbitrage consommation-épargne, et du côté

de l’offre de biens, pourquoi les entreprises vont plus ou moins embaucher.

Pour comprendre cela, il faut faire appel à une théorie, donc à un ensemble d’hypothèses, dans le but de

construire un modèle.

Dans ce chapitre, on choisit un modèle simplifié d’une économie à long terme, avec aucune rigidité des

prix et la vérification de tous les équilibres.

II. Les déterminants de la production de biens et services

A) La fonction de production

Définition : La fonction de production indique comment les facteurs de production déterminent la quantité

produite, en sachant que les facteurs de production sont les éléments utilisés par les entreprises pour produire.

On distingue deux facteurs de production : le travail et le capital. Le capital correspond à tous les équipements

utilisés par l’entreprise. Dans le secteur agricole, il existe un troisième facteur : la terre.

La fonction de production indique ainsi la contrainte technologique de l’entreprise : Y = F (K, L)

Où Y désigne la quantité de production, K la quantité de capital et L la quantité de travail.

A rendement d’échelle constant, F (λK, λL) = λ F (K, L) = λ Y

Cela signifie que lorsqu’il y a un accroissement proportionnel de tous les facteurs de production, la production

augmente de façon équivalente. Par exemple, si les quantités utilisées du capital K et de travail augmentent de

10%, la production en fera autant.

23

B) L’objectif de l’entreprise : maximiser son profit

Définition : Le profit est la recette diminuée des coûts de production.

Profit nominal = py - wL - RK Profit réel =

py : Recette wL : coût du travail RK : coût du capital avec R : taux de rémunération du capital.

En situation de concurrence pure et parfaite, on considère que l’entreprise est trop petite pour influencer le

prix du marché, elle est donc contrainte d’accepter ce prix. On dit qu’elle est « price-taker » ou preneuse de

prix :

Elle n’a aucune raison de vendre moins cher puisqu’au prix du marché elle écoule toute sa production.

Elle ne peut pas vendre plus cher car dans ce cas plus personne n’achèterait sa production, car en situation

de concurrence, il y a un grand nombre de producteurs qui produisent exactement le même bien qu’elle,

bien qui lui est substituable.

Les entreprises en situation de concurrence vont maximiser leurs profits en prenant les prix comme une

donnée. Elles doivent seulement décider des quantités à produire et les facteurs de productions à embaucher.

Pour déterminer sa demande de facteurs optimale, l’entreprise va utiliser les productions marginales des

différents facteurs.

1. La productivité marginale des facteurs

Définition : la productivité marginale du travail mesure la quantité supplémentaire de production réalisée

par l’entreprise à l’aide d’une unité supplémentaire de travail, toute chose étant égale par ailleurs.

Cette productivité marginale du travail est mesurée en utilisant la quantité de capital actif (= utilisé) comme une

constante.

(En discret) PmL = F (K, L+1) - F (K, L)

(En continu)

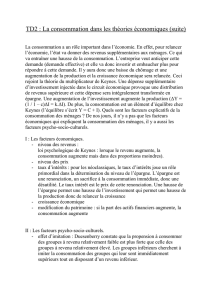

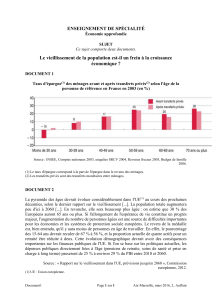

Exemple : La fonction de production Cobb-Douglas : y = K1/2 . L1/2

_ A rendement d’échelle constant : (λK)1/2 . (λL)1/2 = λ . K1/2 . L1/2

Avec K = 4

La PmL est décroissante pour la majeure partie

des fonctions de production qu’on utilise en

économie. Cela signifie que pour une quantité

donnée de K, la productivité marginale du

travail baisse à mesure que la quantité de

travail (L) augmente. Une autre façon pour

détecter la décroissance de la productivité marginale est le fait que la fonction de production s’aplanit à mesure

que la quantité de travail utilisée augmente, donnant à la courbe une forme concave.

L

y

PmL

0 → 1

√4 × √1 = 2

2

1 → 2

2 × √2 = 2,82

0,82

2 → 3

2 × √3 = 3,46

0,64

3 → 4

2 × √4 = 4

0,54

Fonction de production

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1

2

3

4

5

24

2. La demande de facteurs

Pour déterminer sa demande de facteurs optimale, l’entrepreneur effectue l’arbitrage suivant : pour chaque

personne supplémentaire, l’entrepreneur se demande combien celle-ci lui coûtera et combien elle lui rapportera.

Arbitrage en nominal : - combien lui coûte ce travailleur ? Son salaire : w

- combien lui rapporte ce travailleur ? La production marginale du travail (c’est-à-dire le

supplément de production) multipliée par le prix de vente du bien : PmL × p

L’embauche optimale est telle que : w = p × PmL soit PmL = w/p

Si dans notre exemple, le salaire réel w/p vaut 0.64,

l’entrepreneur embauche 3 personnes.

La baisse de la PmL entraîne le fait que la fonction de

demande du travail est décroissante par rapport au salaire

réel.

On peut effectuer exactement le même type de raisonnement pour le capital, et on peut déterminer qu’à

l’optimum du producteur : PmK = R/p avec R : taux de rémunération du capital

A l’optimum du producteur, profit en réel = y - PmL×L - PmK×K

PmL = ½ . K1/2 . L-1/2 = ½ (K/L)1/2 PmL × L = ½ . K1/2 . L1/2

PmK = ½ . K-1/2 . L1/2 = ½ (L/K)1/2 → PmK × K = ½ . K1/2 . L1/2

PmL × L + PmK × K = K1/2 . L1/2 = y

Ce résultat correspond au théorème d’Euler : en situation de concurrence pure et parfaite, les profits

doivent être nuls lorsque la fonction de production est à rendement d’échelle constant.

III. Les déterminants de la demande de biens et services

Les 4 grandes composantes du PIB dans l’optique de la demande sont :

- la consommation

- l’investissement

- les dépenses publiques

- la balance commerciale (ou exportations nettes)

Dans cette section, nous intéresserons exclusivement aux trois premières composantes.

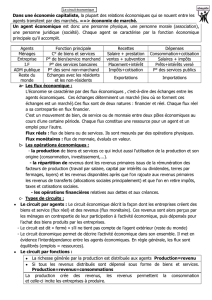

A) La consommation

Elle correspond au principal déterminant de la demande (environ 60% du PIB). De quoi cette consommation

dépend-elle ?

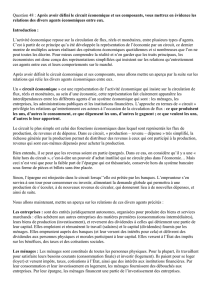

Deux visons s’opposent :

- L’analyse keynésienne : le revenu courant est le principal déterminant de la consommation

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 2 3 4

25

- L’approche néo-

classique menée par

Friedman (le revenu

permanent) et

Modigliani (le cycle de

vie).

D’après Modigliani, le

profit du revenu d’un ménage

au cours de sa vie n’est pas

constant, et sa consommation

ne dépend pas seulement du

revenu courant mais plutôt de la

richesse, c’est-à-dire la somme

des revenus futurs et du

patrimoine. Cela signifie que la

consommation présente dépend des anticipations futures, et du taux d’intérêt.

Les deux théories coexistent toujours à l’heure actuelle car les données agrégées ne permettent pas de trancher.

Cependant, sur des données individuelles, il semble que les ménages modestes suivent une approche

keynésienne, alors que les ménages plus aisés suivent une approche néo-classique.

Dans ce chapitre, nous suivrons l’analyse keynésienne :

Ct = c . y d t + C0

Ct : consommation agrégée c : propension marginale à consommer (PmC)

y d t : revenu disponible C0 : consommation incompressible

Définition : La propension marginale à consommer, notée PmC, indique le supplément de consommation

réalisé par les ménages à la suite d’une hausse à la marge du revenu disponible.

Selon Keynes, cette PmC est comprise entre 0 et 1 : 0 ≤ PmC ≤ 1 → C’est la loi psychologique fondamentale.

B) L’investissement

Définition : L’investissement mesure les dépenses brutes des entreprises pour augmenter leur stock de capital

productif ou immobilier

En comptabilité nationale, les ménages investissent aussi, mais dans le but de simplifier le modèle, nous ferons

l’impasse dessus.

Pour les entreprises, l’investissement représente une dépense qu’on effectue aujourd’hui afin de pouvoir

bénéficier dans le futur d’une capacité de production plus importante, qui permettra d’engranger des profits

supplémentaires. L’investissement est donc inter-temporel.

Quels sont les déterminants de l’investissement ?

1) Le niveau des ventes anticipées par les entrepreneurs (= comment les entrepreneurs envisagent-ils

l’avenir ?)

2) Le taux d’intérêt.

L’entreprise doit emprunter pour investir, et donc rembourser un taux d’intérêt sur le capital emprunté.

Elle choisit de mettre en œuvre le projet d’investissement seulement si le rendement anticipé de ce dernier est

supérieur au taux d’intérêt. Dans le cas inverse, elle y renonce. Donc plus le taux d’intérêt est élevé, moins le

nombre de projets rentables est important, plus l’investissement est faible. La relation entre le taux d’intérêt et

l’investissement est donc une relation décroissante.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%