Le pouvoir rémanent des Etats

1

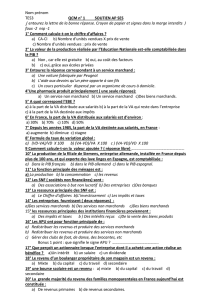

Brevet de Technicien supérieur Commerce international 1ère année

Economie générale (Durée 2 heures

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Economiste stagiaire dans une grande administration régionale, vous participez à la rédaction d’une grande

étude provisoirement intitulée : « L’évolution des grandes régulations économiques actuelles ». Le

responsable du service des études économiques vous charge de la partie relative aux « relations entre l’Etat et

le marché ». A partir des questions suivantes, vous rédigerez un pré-rapport qui servira de base de travail

pour la finalisation de l’étude.

1 – Résumez les « limites du marché ».

2 – Quels acteurs influencent réellement la gouvernance mondiale ? L’Etat joue-t-il un rôle dans ce

« processus collectif » ?

3 – A partir de vos premières réponses, énoncez et justifiez quelques pistes de réflexion que vous

jugerez pertinentes et qui formeront la trame de votre rédaction finale.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Annexe 1 Vers une gouvernance mondiale ?

En septembre 2009, le sommet de Pittsburgh a fait du G20 la nouvelle instance de coopération économique mondiale. Il a ainsi

consacré la reconnaissance des pays émergents dans un monde désormais multipolaire. Cependant, le principe de souveraineté

nationale a encore de beaux jours devant lui. La crise économique et l'élection de Barack Obama aux Etats-Unis ont ramené la notion

de gouvernance mondiale au cœur du débat. Une notion qui renvoie à l'idée d'un monde multipolaire et à la reconnaissance du

pouvoir des grands Etats dits émergents (Chine, Inde, Brésil, etc.).

Des signes d'émergence

Le sommet de Pittsburgh, en septembre 2009, a ainsi institutionnalisé le G20, dont les Etats membres

représentent quelque 90% du produit intérieur brut (PIB) de la planète. Il l'a fait aux dépens du G8, qui

regroupait uniquement les pays occidentaux, la Russie et le Japon. Cette reconnaissance du G20 comme

nouvelle instance de coopération économique mondiale, se réunissant deux fois par an, reflète la réalité du

pouvoir aujourd'hui. Il était également dans l'ordre des choses que le sommet de Pittsburgh décidât d'une

réforme du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Le transfert d'au moins 5% des quotes-

parts du FMI aux pays émergents, ainsi que l'augmentation d'au moins 3% des droits de vote des pays en voie

de développement au sein de la Banque mondiale sont des signes d'émergence de la nouvelle gouvernance

mondiale.

Le G20, une institution récente promise à un bel avenir

Tout a commencé au lendemain du choc pétrolier de 1973, avec la naissance du G6 en 1975, qui réunit les

Etats-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie, auxquels s'ajoutent le Canada en 1976

(G7) et la Russie en 1998 (G8). Cette instance de concertation, et non de décision, se réunit à tour de rôle dans

chacun des pays membres, selon un ordre du jour fixé par le pays invitant.

Force est de reconnaître que cette instance n'a pas réellement fait la preuve de sa capacité à engager des

politiques économiques coopératives et coordonnées. Elle a toutefois joué un rôle important en intervenant

fortement dans le domaine financier: en 1985, pour faire baisser progressivement et sans panique le taux de

change du dollar qui était monté jusqu'à des niveaux très excessifs (l'équivalent de 1,80 euro); en 1987, pour

empêcher que le krach boursier ne dégénère en crise financière; en 1995, à l'appel du FMI, pour venir au

secours du Mexique.

En 1999, le G8 a suscité la création d'un forum économique avec un ensemble de pays émergents, en raison de

la place croissante que ces derniers occupent dans le commerce international. Ce forum, appelé G20,

comprend, outre les pays du G8 (qui subsiste par ailleurs), le président du Conseil européen en exercice (si

bien que l'Union européenne est représentée en temps que telle), ainsi que l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite,

l'Argentine, le Brésil, la Chine, la Corée du Sud, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique, la Turquie et l'Australie. Les

réunions de novembre 2008 et d'avril 2009 ont été consacrées à la crise financière et elles se tenaient pour la

première fois au niveau des chefs d'Etat.

2

Annexe 1 (fin)

Le pouvoir rémanent des Etats

Il n'en reste pas moins qu'il ne faut pas surestimer ce que le G20 pourra faire à l'égard d'Etats (et en

particulier les émergents) qui restent animés par le bon vieux principe de la souveraineté nationale. Cela est

particulièrement vrai pour la régulation du système financier international. Si le G20 a appelé à un

encadrement renforcé des traders et des banquiers, en demandant que leurs rémunérations soient liées aux

performances de long terme plutôt qu'aux prises de risque de court terme, la mise en oeuvre de ces principes

reste entre les mains de superviseurs nationaux.

Il n'existe pas aujourd'hui de gouvernement supranational capable d'exercer un pouvoir de coercition

mondial, ni même régional. L'Union européenne en est le seul embryon, bien qu'elle soit soumise elle aussi

aux limites de la souveraineté des Etats. Quel sera ainsi le pouvoir de contrainte des autorités européennes

de supervision des marchés financiers, bancaires et de l'assurance - qui devraient voir le jour cette année -

que le gouvernement britannique, soucieux de préserver l'indépendance de la City, a acceptées en freinant

des quatre fers?

La récente crise financière renvoie finalement à une question bien classique de la théorie des relations

internationales: celle du pouvoir rémanent des Etats en tant que communautés politiques légitimes, alors que

les problèmes à traiter sont de plus en plus mondiaux. Et ce qui est vrai des marchés financiers l'est tout

autant du changement climatique.

Des formes d'engagement

Il est certainement vain de rêver d'un gouvernement mondial. En revanche, il faut espérer une meilleure

coordination mondiale des Etats (c'est cela, le sens du mot gouvernance), car les déclarations conjointes

finissent par créer parfois des formes d'engagement.

Sans doute peut-on aussi estimer que la "société mondiale", notion chère à l'école anglaise des relations

internationales, est moins une illusion aujourd'hui qu'il y a cinquante ans. Dans un monde où les échanges

sont intenses, syndicats, organisations non gouvernementales (ONG) et citoyens, qui diffusent sur leurs

blogs des diagnostics communs des besoins du monde, ont acquis le pouvoir de contraindre davantage les

Etats à converger.

Source : Christian Lequesne, directeur du Ceri | Alternatives Economiques Pratique n° 043 - avril 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Annexe 2

Les limites du marché

Les économistes libéraux reconnaissent que le marché peut être défaillant dans le cas de certains biens. Ces défaillances

justifient le développement de l'économie publique. Mais les interventions de l'Etat peuvent aussi avoir leurs

imperfections. D'où, depuis vingt ans, le retour en force du marché dans la gestion des biens collectifs ou de

l'environnement, des domaines pourtant éloignés de l'économie de marché.

1. Des marchés imparfaits

La théorie économique explique traditionnellement qu'un marché est le point de rencontre d'acheteurs

disposés à payer un certain prix pour se procurer des biens et de vendeurs prêts à s'en séparer pour un

certain prix. Si le marché fonctionne bien, par des mécanismes mal élucidés, se forme un prix d'équilibre. Ce

prix a la propriété d'assurer une bonne répartition des ressources disponibles. Il y a de bonnes raisons d'être

sceptique sur cette présentation des choses, qui prête au marché de bien grandes vertus (1), mais il faut

reconnaître que cette vision s'est imposée dans nos sociétés. Les économies de marché obéissent donc à un

principe de subsidiarité, qui veut que la production et les échanges soient laissés aux mécanismes du marché,

sauf dans les cas où ces mécanismes ne fonctionnent pas. Telle est à peu près la conception de la notion

d'économie mixte que développe l'Union européenne.

Les défaillances d'un marché se produisent lorsque les conditions permettant son bon fonctionnement ne

sont pas réunies. Le cas le plus visible est celui de l'environnement naturel, où les imperfections des marchés

entraînent des gaspillages et la dilapidation des ressources. Celles-ci sont souvent des ressources communes.

De ce fait, nul n'est directement chargé de leur conservation. (…)

3

2. Encore plus de marché?

Traditionnellement, ces défaillances du marché sont traitées par le recours à l'Etat. Des quotas sont fixés pour

les ressources communes protégées. La production publique des biens "non rivaux", comme les bibliothèques

municipales, permet de les proposer gratuitement aux consommateurs. La taxation des externalités négatives

et la subvention de celles qui sont positives rapprochent de prix corrects. Enfin, l'Etat produit les services

qu'on ne peut contraindre le consommateur à payer, qui sont alors financés par le contribuable.

Mais l'action de l'Etat a aussi ses imperfections. Prenons l'exemple des politiques de taxation des activités

polluantes. Pour que la taxe soit efficace, il faut que son montant soit à peu près égal au coût de la pollution,

de façon à ce que les prix reflètent correctement les coûts. Mais, pour fixer la taxe au niveau approprié, il faut

disposer des informations nécessaires pour calculer le coût de la pollution, ce qui est parfois bien difficile:

quelle est la valeur d'un paysage enlaidi par une construction ou du calme troublé par des machines? En

pratique, les taxes sont souvent fixées en fonction de critères purement financiers.

Ainsi, des économistes de l'OCDE ont montré que les agences de bassin, chargées de réglementer la pollution

des lacs et rivières dans les pays développés, établissaient les taxes de manière à équilibrer leur budget et

non en fonction du coût social de la pollution. Car, quelle que soit leur bonne volonté, ces agences ont

beaucoup de mal à évaluer correctement le coût de la pollution pour la collectivité.

De même, nombre d'Etats faibles ou corrompus se révèlent incapables de protéger les ressources communes

ou de construire un système de sécurité sociale efficace. Jugeant faible l'efficacité de l'Etat, des économistes

ont développé une critique d'ensemble opposant aux échecs du marché (market failures) les échecs de l'Etat

(State failures); ils ont proposé des mécanismes permettant de recourir au marché, même dans les cas vus

précédemment. Ainsi, une solution alternative à la taxation est l'institution de marchés de droits à polluer.

L'Etat fixe un niveau maximal d'émissions polluantes et émet des permis vendus aux enchères. Un marché

secondaire permet aux entreprises de revendre leurs permis inutilisés à d'autres entreprises qui en

manquent. Par rapport à la taxation, le système présente l'avantage de la souplesse: le niveau de pollution

peut être réduit par rachat d'une partie des permis, l'augmentation de l'activité renchérit les droits à polluer,

donc l'incitation à diminuer les émissions polluantes. D'autre part, le système des permis définit une norme

de pollution qui ne peut être dépassée, alors que la taxation ne garantit nullement que la pollution sera

maintenue au-dessous d'une certaine valeur. Enfin, avec les permis, la réduction de la pollution est

concentrée dans les secteurs où elle perturbe le moins la production. (…)

3. Les limites des mécanismes économiques

L'utilisation dans des domaines variés de mécanismes inspirés du marché ne pose a priori aucun problème

aux économistes, qui définissent depuis longtemps leur discipline non pas par un objet précis, mais comme

une science des choix.

On peut cependant reprocher à cette démarche soucieuse de résultats pratiques de refléter une étrange

conception de la démocratie, dans laquelle la volonté collective ne découle ni du débat public entre citoyens,

ni de la délibération de représentants élus, mais du paiement par les consommateurs. Méfiante envers l'Etat,

cette conception est purement individualiste, puisqu'elle ignore la notion de décision collective ou l'intérêt de

la confrontation des points de vue; elle fait dépendre les décisions de la juxtaposition d'actions individuelles.

En outre, considérer que les citoyens s'expriment par leurs achats donne aux plus riches une plus grande

influence sur les décisions. Enfin, en prenant les dons en faveur de telle ou telle cause comme indicateur de

l'importance que les citoyens accordent à différents problèmes, on risque de valoriser surtout l'efficacité du

lobbying ou du marketing des associations. (…).

Le critère d'efficacité économique est la maximisation d'une fonction représentant les objectifs que l'on se

fixe. Cette méthode peut avoir un sens lorsque l'objectif est la production de richesses; elle en a beaucoup

moins lorsqu'il s'agit du bien-être ou d'un autre objectif très général.

Peut-on, en effet, échanger deux barils de justice sociale contre un baril de richesse?

Peut-on additionner violence, qualité des relations humaines et état de la planète pour pouvoir comparer des

situations de façon objective?

Compte tenu de ces différences radicales de logique et de l'impossibilité de mesurer, il paraît dangereux

d'appliquer à la gestion de l'environnement ou du "capital social" des outils d'analyse et d'action venus de

l'économie.

4

Il est possible de plaider pour la gratuité des bibliothèques publiques sur la base des externalités positives de

la lecture, mais l'essentiel est de savoir si une société souhaite promouvoir l'idéal politique que représente la

possibilité pour tous d'accéder aux livres. Pour paraphraser Alexandre Dumas fils, le marché est un bon

serviteur mais un mauvais maître. Il convient de réhabiliter le politique comme seule manière de faire

certains choix collectifs, ce qui renvoie à la question des moyens pour que le processus de décision soit

démocratique et efficace.

Source : Alternatives Economiques – Hors Série Pratique n° 46 – Novembre 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Annexe 3

Les fonctionnaires sont productifs. Ras-le-bol des âneries !

La propagande anti-impôt bat son plein : après les hors-d’œuvre des pigeons et des poussins l’an

dernier, et des plumés depuis quelques semaines, voici le temps de l’idéologie pure, sans fard et sans

masque : ras-le-bol fiscal, nous matraque-t-on vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il ne manquait plus

que le shutdown américain pour faire éclore le nouveau concept de « fonctionnaires non essentiels »

pour alimenter ici le poujadisme, là-bas le tea-partysme. Face à cette offensive qui vise à détricoter par

tous les bouts le manteau collectif qui protège la société, tous les intellectuels dignes de ce nom

devraient joindre leurs forces pour expliquer que les travailleurs dans les services non marchands sont

productifs.

Cela fait maintenant une vingtaine d’années que je propose la démonstration suivante (aujourd’hui, foin

de mégotages et d’entre-deux, je dis bien « démonstration »). Les travailleurs employés dans les services

non marchands et qui fournissent éducation publique, santé publique, services municipaux, services

dans les associations à but non lucratif, etc., produisent des choses utiles que l’on peut qualifier de

valeurs d’usage. Mais ils produisent aussi de la valeur économique, qui est monétaire bien que non

marchande, et qui n’est pas un prélèvement sur la production marchande.

Là commence la démonstration. Elle se situe strictement sur le plan de la logique. La part du non

marchand par rapport au marchand dans la production totale augmente tendanciellement grosso modo

depuis la Seconde Guerre mondiale. Raisonnons comme si la tendance se poursuivait jusqu’à faire

tendre la proportion du non marchand vers 1, c’est-à-dire 100 %, et donc faire tendre celle du marchand

vers 0. On démontre donc que l’idée même qu’une part déclinante puisse financer une part croissante

est un non-sens.

Que faut-il en déduire ou comment raisonner correctement ? Lesdits prélèvements obligatoires sont

effectués sur un PIB déjà augmenté du fruit de l’activité non marchande et non pas sur le seul produit

marchand.

Il en résulte :

1) Les travailleurs des services non marchands produisent par leur activité le revenu qui les rémunère.

Les salaires de la fonction publique (État, collectivité territoriale, Sécurité sociale) ne sont pas prélevés

sur les travailleurs de la sphère capitaliste. Et ce de la même façon que ces derniers produisent aussi les

(maigres) salaires qu’ils reçoivent, qu’il ne faut pas voir comme un prélèvement sur les consommateurs,

bien que les dépenses d’achats de consommation retournent dans les entreprises.

2) Les impôts et cotisations sociales sont le prix collectif, socialisé, des services non marchands. Ils

jouent le même rôle que les prix des marchandises achetées et payées individuellement. La différence est

que, dans un cas, la validation de l’existence et du paiement collectif de services non marchands passe

par une décision politique collective démocratique (il existe des besoins sociaux à satisfaire), et que,

dans l’autre cas, la validation sociale passe par le marché (il existe des besoins solvables, bien que tous

ne le soient pas).

5

3) On doit se débarrasser de la formule ambiguë et donc fausse : « les impôts financent les dépenses

publiques ». En effet, elle entretient la confusion entre financement et paiement. Le financement de la

production est, par définition, en amont de celle-ci, le paiement est postérieur à celle-ci. La parallèle avec

ce qu’il se passe dans le secteur marchand permet de le comprendre : les entreprises anticipant des

débouchés investissent et embauchent en finançant cela grâce à leurs fonds propres ou à des emprunts,

la vente validant ces anticipations par le biais du paiement par les acheteurs des marchandises. Les

administrations publiques anticipant des besoins collectifs investissent et embauchent, et pour cela elles

ont besoin d’avoir accès à un financement des investissements publics dont on verra les retombées

s’étaler sur des années et des décennies, l’impôt venant en payer la correspondance chaque année. Si le

gouvernement est élu démocratiquement, la décision de faire produire des services non marchands est

concomitante de celle de prélever l’impôt. Mais cette concomitance ne doit pas obscurcir la différence

conceptuelle et logique entre financement et paiement.

4) Ce qu’ont très bien compris les idéologues au service de la marchandisation de toute l’économie,

c’est que les ressources humaines et matérielles que la société décide de consacrer à la sphère non

marchande ne sont plus disponibles pour aller augmenter la sphère où s’accumule le capital. Ainsi, les

travailleurs des services non marchands ne sont pas productifs de plus-value pour le capital mais ils

sont productifs de valeurs d’usage ainsi que de valeur pour la collectivité. CQFD. D’où les

glapissements incessants des économistes libéraux après les dépenses publiques, les impôts, les

« charges sociales », etc.

5) Dit en termes les plus simples possibles, on n’a pas besoin de producteurs de bagnoles pour

produire de l’éducation publique. Il suffit d’une décision consentie par la population et d’avoir la force

de travail et les ressources matérielles disponibles.

Source : Jean-Marie HARRIBEY - Blog sur site d’Alternatives Economiques - 5 octobre 2013

1

/

5

100%