Questionnaire

Au cœur de la vie

1

Mini-quiz

NOTE : pour fins de références, ce questionnaire a été bâti à partir de l’information publiée

dans le Journal canadien de cardiologie, volume 15 supplément G, édition de décembre 1999.

Les bonnes réponses sont indiquées en caractères gras et l’explication fournit la page de

références ainsi que des informations complémentaires. L’explication, qui ne doit pas

nécessairement apparaître sur les questionnaires, pourrait également vous permettre de

formuler d’autres questions.

Dans le cas où ces recommandations ont été modifiées, les dernières nouveautés sont

indiquées et la référence est Les recommandations canadiennes de 2001 sur

l’hypertension, qui viennent tout juste d’être publiées (janvier 2002).

Statistiques

1. Quelle proportion de la population québécoise présente au moins un des

facteurs de risque importants de maladies cardiovasculaires, soit tabagisme,

hypertension artérielle, hypercholestérolémie et sédentarité ?

40 % 68% 79%

Explication : tableau, p. 22G

79 % des Québécois présentent au moins un des facteurs de risque importants de MCV.

Les Enquêtes canadiennes de santé du coeur, identifient ainsi le pourcentage des

facteurs de risque dans la population âgée de 18 à 74 ans, entre 1986 et 1992 pour le

Québec :

Tabagisme : 32 %

Hypertension : 19 %

Hypercholestérolémie : 49 %

Sédentarité : 37 %

Autres facteurs de risque :

obésité : 28 %

et diabète : 5 %

2. Selon vous, quel facteur de risque de MCV est le plus présent dans la

population québécoise de 18 à 74 ans ?

tabagisme hypertension hypercholestérolémie

sédentarité

Explication : voir texte plus haut

Au cœur de la vie

2

3. Les maladies cardiovasculaires constituent la principale cause de mortalité au

Canada, responsables de plus de :

un décès sur trois la moitié des décès dix décès sur cent

Explication p. 7G

Les MCV constituent la principale cause de mortalité au Canada, entraînant plus de un

décès sur trois. En outre, elles sont source d’une forte morbidité et imposent un lourd

tribut socioéconomique aux individus et à la société. Par contre, les MCV sont en grande

partie des maladies évitables par la modification des principaux facteurs de risque.

4. Quel est le pourcentage de Canadiens et Canadiennes atteints d’hypertension

qui ne connaissent pas leur état ?

35 % 50 % 60 %

Explication : p. 57G

Les Canadian Heart Health Surveys révèlent qu’environ la moitié seulement des

Canadiens et Canadiennes atteints d’hypertension connaissent leur état et que la

tension artérielle est stabilisée chez seulement 16% d’entre eux.

5. Quelle est la principale cause de mortalité chez les femmes canadiennes ?

cancer du sein cancer du poumon maladie cardiovasculaire

Explication p. 32G

Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de mortalité chez les

Canadiennes, constituant 39% du nombre total de décès chez les femmes. Il semble

que les femmes soient à l’abri des complications de l’athérosclérose jusqu’à la

ménopause, période où l’on observe une augmentation de l’incidence des événements

cardiovasculaires. Mais les Canadiennes ne considèrent pas les MCV comme un sujet

de préoccupation important pour leur santé. Elles croient plutôt que le cancer, et surtout

le cancer du sein, constitue davantage une menace.

Diagnostic d’hypertension

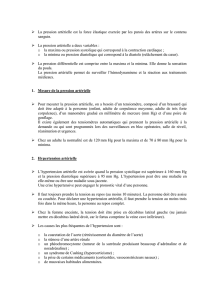

6. Un client devrait être considéré comme hypertendu si sa tension artérielle est

égale ou supérieure à :

130 / 85 140 / 90 140 / 85

Explication : Aux États-Unis et au Royaume–Uni, les lignes directrices pour le

traitement de l’hypertension proposent une valeur de 140 / 85. Au Canada, la valeur de

140 / 90 a été retenue lors des plus récents travaux de la Société canadienne

d’hypertension artérielle et de ses neuf partenaires, soit la Coalition canadienne pour la

prévention et le contrôle de l’hypertension, la Société canadienne de cardiologie,

l’Association canadienne du diabète, l’Association des infirmières et infirmiers du

Canada, la Société canadienne de néphrologie, la Canadian Stroke Society, le Collège

des médecins de famille du Canada, Santé Canada et la Fondation des maladies du

cœur du Canada (1999). Cette valeur constitue donc la norme canadienne.

Au cœur de la vie

3

7. Si, à sa première visite, la tension artérielle d’un patient varie entre 140/90 et

180/105, combien doit-on prévoir de visites pour poser un diagnostic

d’hypertension ?

une visite toutes les deux semaines pendant trois mois

une visite aux 6 mois

au moins 4 visites, échelonnées sur les 6 prochains mois

Explication p. 59G

Si, à la première visite, la tension artérielle varie entre 140/90 et 180/105, il faudrait

prévoir au moins quatre autres rendez-vous, échelonné sur les six prochains mois pour

poser un diagnostic d’hypertension. Si, à la dernière visite diagnostique, la tension

artérielle est inférieure à 140/90 et si le patient ne présente pas de lésions dans des

organes cibles ni des facteurs de risque associés, il devrait être évalué une fois par

année seulement. Ce type de patient connaît un faible risque de MCV et ne devrait pas

être considéré comme hypertendu.

8. Une « urgence » en hypertension, demandant une référence immédiate à

l’hôpital est nécessaire lorsque la pression diastolique est de :

110 120 130

9. POUR BIEN MESURER LA TENSION ARTÉRIELLE…

le bord inférieur du brassard doit se situer à combien de centimètres au-

dessus du pli du coude ?

2 cm 3 cm 4 cm

avant la mesure de la tension artérielle, le patient doit être assis calmement,

le dos appuyé, les jambes non croisées, depuis ?

1 minute 3 minutes 5 minutes

le pli du coude du patient doit se trouver à la hauteur :

du cœur du début de la hanche

au cours de la même visite, la pression devrait être remesurée en position ?

debout assise couchée

après :

1 minute d’attente 2 minutes d’attente 5 minutes d’attente

avec un manomètre à mercure, il faut noter la tension artérielle à combien de

mm Hg près ?

1 mm Hg 2 mm Hg

et avec un appareil électronique, la tension artérielle est notée à environ :

Au cœur de la vie

4

1 mm Hg 2 mm Hg

idéalement, il faudrait prendre la tension artérielle au moins une fois :

aux 2 bras debout et assis à la jambe

la mesure de la tension artérielle en position assise sert à :

déterminer et surveiller le traitement

déterminer la présence d’hypotension orthostatique

Explications : p.59G

La technique recommandée pour la mesure de la tension artérielle y est décrite en

détail.

Les recommandations canadiennes de 2001 sur l’hypertension, qui viennent tout

juste d’être publiées (janvier 2002) précisent qu’ « on associe un pronostic normal

aux tensions diurnes inférieures à 135/85 mm Hg lorsque mesurées par automesure

ou par mesure ambulatoire. » ( p. 5)

10. Une tension artérielle égale ou supérieure à 135 / 83 mesurée à domicile est

considérée comme :

normale élevée

Explication p. 60G

Des valeurs de tension artérielles égales ou supérieures à 135/83 mesurées à domicile,

devraient être considérées comme élevées.

11. Cochez les examens usuels de laboratoire requis pour l’investigation de

l’hypertension.

Analyse des urines

Hémogramme

Bilan biochimique ( potassium, sodium, créatinine)

Glycémie à jeun

Cholestérol total, HDL, LDL et triglycérides

Électrocardiogramme à 12 dérivations

Échographie

Explication p. 59G et p.60G

Les examens listés en caractères gras sont les examens recommandés pour l’investiga-

tion de l’hypertension, à l’exception de l’échographie, qui n’est pas recommandée

systématiquement, mais plus spécifiquement chez les patients hypertendus que l’on

croit atteints d’un dysfonctionnement ventriculaire gauche ou d’une coronaropathie.

Au cœur de la vie

5

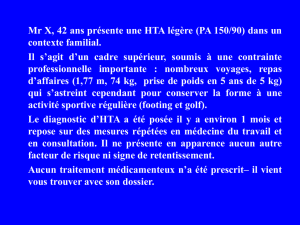

12. Un surplus 10 kg de la masse corporelle se traduit, en moyenne, par une

augmentation de :

la tension artérielle systolique de :

3 mm Hg 4 mm Hg 5 mm Hg

et de la tension artérielle diastolique de :

2 mm Hg 3 mm Hg 4 mm Hg

Explication : p. 70G

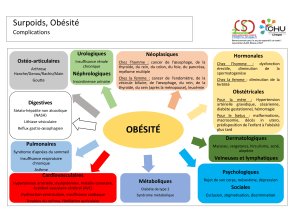

L’obésité entraîne une augmentation de la masse cardiaque et du volume sanguin.

Le débit systolique et le débit cardiaque augmentent de façon quasi proportionnelle

au surplus de poids. Un surplus de 10 kg de la masse corporelle se traduit en

moyenne, par une augmentation de 5 mm Hg de la tension artérielle systolique et de

3 mm Hg de la tension artérielle diastolique. On estime qu’une augmentation de la

tension artérielle de cet ordre entraîne une augmentation du risque de MCV

d’environ 15 %.

Les recommandations canadiennes de 2001 sur l’hypertension, qui viennent tout

juste d’être publiées (janvier 2002) précisent que pour réduire la tension artérielle,

des modifications au style de vie telles la perte de poids (d’au moins 4,5 kg) pour les

personnes ayant un surplus de poids, l’activité physique pratiquée régulièrement (au

rythme optimal de 45 à 60 minutes d’activité modérée (marche rapide) 4 à 5 fois par

semaine) et une consommation d’alcool à faible risque (0 à 2 consommations par

jour, moins de 14 consommations par semaine pour les hommes et moins de 9

consommations par semaine pour les femmes. Ces mesures, associés à un régime

alimentaire conforme au Guide alimentaire canadien – régime faible en gras saturés

et comportant beaucoup de fruits et légumes frais et de produits laitiers faibles en

gras – et à une limitation du sel et des aliments contenant trop de sel ajouté,

permettront d’abaisser la tension artérielle (p.7).

13. Chez les sujets présentant une hypertension limite, l’activité physique régulière

est associée à une diminution moyenne des tensions systolique et diastolique

de :

4 mm Hg 6 mm Hg 8 mm Hg

Explication : p. 90G

De nombreuses études épidémiologiques ont constaté une relation inverse entre

l’activité physique habituelle et la tension artérielle au repos. Il a été démontré dans des

expérimentations que l’activité physique régulière pouvait abaisser les tensions

systolique et diastolique d’environ 10 mm Hg chez les sujets faisant de l’hypertension

essentielle. L’activité physique régulière est associée à une diminution moyenne des

tensions systolique et diastolique de 3 mm Hg chez les sujets normotendus et de

6 mm Hg environ chez les sujets présentant une hypertension limite. Les données

semblent indiquer que la pratique régulière d’exercices modérés est suffisante pour

produire ces effets. Les personnes inactives physiquement ou en mauvaise forme

physique ont de 30 à 52 % plus de risques de présenter de l’hypertension au fil des ans

que les hommes et les femmes qui sont plus actifs ou plus en forme.

6

6

7

7

1

/

7

100%