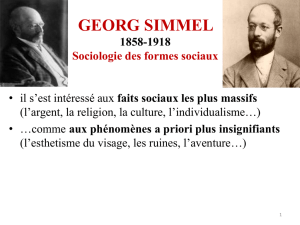

C) Simmel et La Philosophie de l`argent

1

1

L’argent comme « moyen absolu »

Simmel et La Philosophie de l’argent

I) La vie et la pensée de Simmel : une situation ambivalente

1) Vie de Simmel : confort matériel et inconfort social

Le philosophe et sociologue Georg Simmel est né le 1er mars 1858 à Berlin. Son père

Edward Simmel, propriétaire d’une usine de chocolat, était à la tête d’une fortune colossale,

dont ses sept enfants (Simmel était le plus jeune) ont hérité à sa mort, survenue en 1874.

Edward Simmel était un juif converti au catholicisme, tandis que Flora Bodstein, sa mère,

était luthérienne.

A la mort de son père, Simmel, âgé de seize ans, se retrouve sous la protection de

Julius Friedländer, un riche ami de la famille, propriétaire des éditions musicales Peters

Verlag, et qui devient son tuteur et le dote si richement qu’il n’aura jamais besoin de travailler

pour vivre. Sa situation est donc garantie sur le plan matériel.

Simmel étudie la philosophie et l’histoire à l’Université Friedrich-Wilhelm de Berlin,

entre 1876 et 1881. En 1881 il devint docteur en philosophie avec une thèse sur la nature de la

matière dans la monadologie physique de Kant). Sa thèse d’habilitation (1883) porte sur la

théorie de l’espace et du temps chez Kant. Il devient « Privatdozent » à l’université de Berlin

en 1885 jusqu’en 1901. Ce titre signifie qu’il a passé son habilitation mais qu’il n’a pas

encore de chaire d’enseignement, ce qui ne lui permet pas de percevoir un salaire de

l’université : il dépend donc des contributions de ses étudiants. Ses cours, populaires, attirent

l’élite intellectuelle berlinoise et un public hétérogène fait d’étrangers, de Juifs et de femmes.

En 1890, il épouse Gertrud Kinel, peintre, écrivain et philosophe. Elle écrit sous le

pseudonyme de Marie-Louise Enckendorf, notamment sur des sujets ayant trait à la religion et

à la sexualité. Signalons aussi qu’elle a pour amie Marianne Weber, la femme de Max Weber

(1864-1920), l’économiste et le sociologue.

Simmel aura par ailleurs pour maîtresse Gertrud Kantorowicz, poétesse et traductrice

de Bergson, dont il aura une fille, qu’il ne reconnaîtra ni ne rencontrera jamais.

Simmel ne fut jamais vraiment reconnu par la hiérarchie universitaire, et a souffert

d’un statut de marginal au sein de l’institution. Ce n’est qu’en 1901 qu’il devint « professeur

extraordinaire » mais il ne s’agit là que d’un titre surtout honorifique et faiblement rémunéré.

Ses livres laissèrent indifférents ils suscitèrent cependant l’intérêt de l’élite intellectuelle

2

2

berlinoise et européenne, notamment de Rilke, de Bergson et de Durkheim. On peut citer,

outre La Philosophie de l’argent, généralement considérée comme son chef-d’œuvre, La

Psychologie des femmes et Sur la différenciation sociale, publiés tous deux en 1890,

Sociologie, en 1908, œuvre dans laquelle il expose ses concepts principaux (l’action

réciproque et la forme), enfin La Culture philosophique, en 1911, dont est tiré un texte

célèbre, « Le concept et la tragédie de la culture ».

Simmel reçoit des titres purement honorifiques, il postule deux fois, en vain, pour un

poste de professeur de philosophie dans la prestigieuse université de Heidelberg (1908, 1915),

et sa nomination tardive n’est en réalité qu’un demi-succès, car Strasbourg se trouve aux

marges de l’Empire. Les raisons de cette marginalisation tiennent d’abord au contexte

historique, caractérisé par l’antisémitisme et le pangermanisme. Les Juifs sont exclus d’un

certain nombre de postes dans le service public et l’université, et si la candidature de Simmel

à l’université de Heidelberg échoue, cet échec est en grande partie dû à l’action de l’historien

antisémite et pangermaniste Dietrich Schäfer. Il est important de noter que ce statut particulier

des Juifs entraîne selon Simmel une conséquence importante pour la pensée, comme il s’en

explique dans Les Pauvres. Pour lui, les Juifs sont prédestinés à une « distanciation réflexive

par rapport au monde quotidien » et à une « rupture durable avec les fausses évidences du “ça

va de soi” de la vie ordinaire. » La position de marginalité des Juifs leur permet par ailleurs de

s’intéresser à tous ceux qui, comme eux, demeurent en marge de la société : les pauvres, les

étrangers, et les femmes. Ces marginaux sont eux aussi à la fois en position d’infériorité et

d’extériorité par rapport à la société dans laquelle ils vivent.

Ensuite, la mise à l’écart de Simmel est directement liée au caractère atypique de sa

démarche et au croisement des perspectives et des disciplines qu’elle propose. Simmel

mélange philosophie de l’histoire, philosophie des religions, esthétique, économie, sociologie,

psychologie. Toutes sortes de thèmes sont abordés par Simmel, en marge des œuvres

principales, dans divers articles : l’étranger, le pauvre, la mode, la prostitution, la coquetterie,

l’amour, la ville de Florence… Toutefois, son œuvre témoigne d’une recherche des analogies

secrètes : une pensée qui explore les aspects en apparence contraires des phénomènes qu’elle

étudie, et repose sur « une logique intellectuelle de mise en relation généralisée » (selon les

auteurs de la préface du GF).

3

3

Sa postérité, en revanche, a été forte : Simmel a été une référence importante pour

l’École de Chicago, fondée en 1892 par des sociologues — Robert Park (1864-1944),

Ernest Burgess (1886-1966), Erwin Goffman (1922-1982) et Howard Becker (né en 1928).

L’École de Chicago s’intéresse aux interactions entre les individus. Comme Simmel, elle

estime que ces actions réciproques constituent l’origine véritable de la société : la société

n’est donc pas déterminée par des structures. Ses thèmes de prédilection sont très variés et en

partie influencés par l’œuvre de Simmel : la ville, la médecine, la folie, la délinquance…

En 1914, Simmel obtient enfin une chaire, mais à Strasbourg, où il meurt d’un

cancer du foie quatre ans plus tard, le 28 septembre 1928.

2) La pensée de Simmel : au croisement de la sociologie et de la psychologie

a) Contexte d’émergence de cette pensée : l’avènement de la société moderne

Georg Simmel a été le contemporain des bouleversements économiques et sociaux

sans précédent créés par la révolution industrielle. Au terme de cette révolution, l’économie

européenne, encore essentiellement agricole à la fin du XVIIIe siècle, est désormais organisée

autour de vastes entreprises industrielles (industrie textile, mine, sidérurgie). Les

conséquences sociales de la mutation économique sont considérables, dans la mesure où le

développement du machinisme dans les campagnes libère une partie de la main-d’œuvre

agricole, qui devient ainsi disponible pour le travail salarié en usine. Cette population salariée

afflue vers les villes, dont le développement exponentiel constitue l’un des traits essentiels de

cette modernité sur laquelle se sont penchés les sociologues de la fin du XIXe siècle, tel

Simmel lui-même.

Une autre conséquence majeure des bouleversements issus de la révolution industrielle

est la monétarisation de l’économie. L’argent joue désormais un rôle central, comme capital

d’investissement nécessaire au fonctionnement et au développement intensif des activités

industrielles, mais aussi comme fondement du salariat, ce phénomène nouveau décrit par

Marx (1818-1883) dans le cadre de sa théorisation et de sa critique du capitalisme. À la

circulation accrue des capitaux et au salariat s’ajoute également le fait que les besoins liés à la

subsistance dans un milieu urbain en pleine expansion (nourriture, habillement, logement)

reposent nécessairement sur des échanges monnayés, ce qui n’était pas le cas dans le monde

rural, où l’on échangeait volontiers des services directement, donc sans avoir recours à

l’argent.

4

4

L’argent s’épanouit dans l’espace de la grande ville. Il est la marque spécifique de la

modernité urbaine, et de la modernité en général, et ce à plus d’un titre. Pour développer ce

point, il est possible d’utiliser un texte de Simmel intitulé « L’argent dans la culture

moderne ». C’est un article d’août 1896 paru dans la Neue Frei Presse de Vienne (traduction

française parue aux Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Presses de l’Université

Laval, 2006).

Premier point commun entre l’argent et la société moderne, le changement et le

mouvement. L’époque moderne est marquée par l’écoulement de toutes choses (voir p. 38 de

cet ouvrage) : « Oserait-on résumer en une formule le caractère et la grandeur de la vie des

temps modernes, que celle-ci pourrait se lire comme suit : les éléments constitutifs de la

connaissance, de l’agir, de la formation d’idéaux sont arrachés à leur forme stable,

substantielle, solidement établie, et inscrits dans l’évolution, le mouvement, la labilité » (ibid.,

p. 37. NB : labile : qui est sujet à tomber ou à changer). C’est ainsi que dans la vie

intellectuelle on observe un renoncement aux « vérités inconditionnées », une modification

continue des connaissances sous l’effet d’une prise en compte accrue des « données

empiriques ».

En effet, l’industrialisation et le capitalisme de cette deuxième moitié du XIXe siècle

vont de pair avec l’aliénation et la misère du prolétariat concentré dans les nouveaux espaces

urbains. Du coup, à de 1840, divers courants de la pensée allemande remettent en question

dans les philosophies précédentes (celles de Kant, Hegel, Schelling, Fichte) leur idéalisme, et

plus particulièrement dans les philosophies de l’histoire leur caractère téléologique (l’histoire

serait orientée vers le progrès humain). Ces nouveaux courants (en particulier Marx,

Feuerbach) voient dans ces philosophies de l’histoire une théologie masquée visant à justifier

les pouvoirs établis. Ils rompent donc avec les présupposés optimistes des Lumières :

l’universalité et le naturalisme (théorie expliquant les comportements à partir du postulat

d’une nature humaine immuable). Ils tentent au contraire de repenser le fait humain dans sa

spécificité culturelle en faisant abstraction de tout présupposé dogmatique. Simmel est

l’héritier direct de ces nouveaux courants de pensée.

Au-delà de ces modifications dans le champ conceptuel, on assiste à un brouillage de

plus en plus grand des frontières sociales, jusque-là rigides, et à un arrachement de l’individu

à tout ce qui contribuait à son enfermement dans des traditions et des cadres rigoureux. La

domination de l’argent est la conséquence de cet émiettement autant qu’il l’entretient, par un

jeu d’influence réciproque. Simmel défend donc l’idée d’une interaction de l’argent et de la

« culture sociale et spirituelle ».

5

5

De plus, l’analogie entre l’argent et la société moderne se fonde sur la notion de

bonheur. Simmel constate « l’inouïe demande de bonheur de l’homme moderne » (p. 34) ainsi

que l’aptitude toute particulière de l’argent à la satisfaire, d’où la focalisation de cet « homme

moderne » sur ce moyen d’obtention de tous les biens : « Cette “concupiscence”

spécifiquement moderne des classes et des individus — qu’on la condamne ou qu’on la salue

comme un stimulus de l’évolution culturelle — a pu gagner en ampleur en raison de

l’existence actuelle d’une formule capable de condenser en elle tout ce qui est digne d’être

désiré, un point central qu’il suffit de gagner pour parvenir grâce à lui, comme avec la clé

magique des contes, à toutes les joies de la vie » (pp. 33-34) » (La concupiscence, terme à

forte résonance religieuse, est le désir vif des biens terrestres, qui détournent de Dieu. Pour

Simmel, le désir d’argent tend à faire de l’argent le dieu des temps modernes). L’argent

permet donc de réaliser un gain d’énergie, de temps, de réflexion stratégique.

Enfin, le point commun entre l’argent et les grandes villes réside dans l’anonymat, à la

fois source de liberté, de solitude et de dépersonnalisation. Il existe selon Simmel un lien

privilégié entre l’espace urbain et l’argent. La grande ville met en relation des individus

étrangers les uns aux autres, de même que l’argent circule au-delà des cloisonnements

familiaux et communautaires, irriguant ainsi la société dans son ensemble. Le bénéfice

immédiat de l’anonymat est la liberté. La multiplication des interactions individuelles dans le

cadre urbain ouvre à la prise de conscience de la diversité des modes de vie, ce qui laisse à

l’individu la possibilité de construire ses propres choix indépendamment de ce regard d’autrui

particulièrement présent et pesant dans des groupes humains restreints, tels que ceux des

espaces ruraux. Simmel souligne que la ville permet notamment l’émancipation des pauvres,

des étrangers et des femmes.

L’argent est lui aussi facteur de liberté. Il permet par exemple à l’ouvrier de ne pas

dépendre personnellement de son employeur, à l’inverse de ce qui se produit dans la relation

unissant un serviteur à son maître : il brise donc les anciennes dépendances, les

assujettissements d’homme à homme, telles qu’elles existaient dans la féodalité. (C’est ce que

Simmel montre dans « La liberté individuelle », quatrième chapitre de la Philosophie de

l’argent). Ainsi, les valeurs traditionnelles figeaient l’individu dans le réseau de ses

appartenances à une classe, à une lignée, à un territoire, à un peuple ou à un sexe. La ville et

l’argent permettent à l’inverse une ouverture et une libre circulation qui favorisent

l’autonomie et l’épanouissement personnels. Cependant, ils ne sont pas uniquement une

source de libération pour l’individu, dans la mesure où ils conduisent à de nouvelles

aliénations, de nouvelles dépendances. Ainsi, dans le cinquième chapitre, « L’équivalent

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

1

/

31

100%