Capacité de travail exigible

Capacité de travail exigible

Guide pour l’évaluation

de la capacité de travail

exigible par suite

d’accident ou de maladie

Swiss Insurance Medicine (SIM)

Secrétariat de la SIM

c/o Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie

Gertrudstrasse 15

Case postale

8401 Winterthour

Tél. 058 934 78 77

info@swiss-insurance-medicine.ch

www.swiss-insurance-medicine.ch

Service des renseignements de la médecine des assurances de la Suva

Fluhmattstrasse 1

6002 Lucerne

Tél. 041 419 52 39 (8h00 –17h00)

www.suva.ch

Academy of Swiss Insurance Medicine (asim) Universitätsspital Basel

Petersgraben 4

4031 Bâle

Tél. 061 265 55 68

www.asim.unibas.ch

Offi ce fédéral des assurances sociales OFAS

Domaine AI

Effi ngerstrasse 20, 3003 Berne

Tél. 031 322 90 99

sekretariat.iv@bsv.admin.ch

www.bsv.admin.ch

Publié par Swiss Insurance Medicine (SIM), Communauté d’intérêts

suisse de la médecine des assurances; 2e édition (2013)

ISSN-978-3-003-01169-4

Renseignements

Référence

2980.f

Édition avril 2013

32

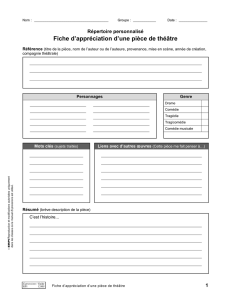

Table des matières

3

Qu’entend-on par capacité de travail exigible? 5

Rôle du médecin 7

Types d’appréciation 9

Travail à plein temps avec limitations de certains efforts 9

Travail à plein temps avec des pauses supplémentaires et / ou un

rendement inférieur 9

Temps de travail réduit et rendement normal 10

Temps de travail réduit et rendement inférieur 10

Circonstances spécifiques 11

Menace d’atteinte à la santé ou d’aggravation de l’état de santé 11

Augmentation du risque d’accident (pour soi-même ou pour autrui) 11

Augmentation du risque pour de dégâts matériels 11

Performances et productivité trop faibles par rapport aux

exigences du travail 12

Limitations temporelles 12

Grossesse / Maternité 12

Contacts avec d’autres personnes 12

Travail en horaire tournant / travail de nuit 12

Travail avec contrainte de temps / travail à la chaîne 13

Exposition à des agents physiques on chimiques 13

Effets des limitations fonctionnelles somatiques 14

Epaule 14

Coude et avant-bras 14

Poignet et main 14

Hanche 15

Genou 15

Cheville et pied 15

Prothèses articulaires 15

Dos 16

Vertiges 17

Epilepsie 17

Douleurs chroniques 18

Paralysies 18

Troubles des fonctions cérébrales 18

Diabète 18

Maladies pulmonaires 19

54

Maladies cardiaques 19

Maladies de l’appareil circulatoire 20

Polyarthrite rhumatoïde (polyarthrite chronique) 20

Maladies gastro-intestinales 21

Incontinence urinaire ou fécale 21

Cancers 21

Effets des troubles psychiques 21

Troubles de l’humeur 22

Anxiété 23

Troubles de la personnalité 24

Schizophrénie et autres troubles délirants 24

Troubles obsessionnels compulsifs 25

Réactions aux stress majeurs 25

Troubles dissociatifs et somatoformes 25

Dépendance aux substances psychoactives 26

Développement de symptômes somatiques pour des

raisons psychiques 26

Formulaires 27

Sources 27

Renseignements 28

Aussi longtemps qu’un patient, à la suite d’un accident ou à cause d’une

maladie, est incapable de travailler pendant six mois au plus et que l’on

peut logiquement prévoir une reprise du travail habituel, la tâche du

médecin se limite à apprécier l’importance de l’incapacité de travail. La

brochure «Incapacité de travail: lignes directrices pour l’évaluation de

l’incapacité de travail à la suite d’un accident ou de maladie» éditée par

la SIM donne les indications nécessaires à ce sujet. Ce n’est que dans

le cas d’une durée supérieure d’incapacité de travail que l’assureur est

tenu de se renseigner pour savoir si l’on peut exiger du patient qu’il

accomplisse un travail dans un autre domaine d’activité. La présente

brochure traite de l’évaluation médicale de cette exigibilité de l’activité

professionnelle.

Il n’existe pas de défi nition légale de l’exigibilité dans le droit des assu-

rances sociales suisse. Selon l’opinion généralement admise, il s’agit

de savoir si l’on peut attendre un comportement déterminé d’une per-

sonne, même s’il entraîne des désagréments et exige certains sacri-

fi ces. Légalement, l’assuré a l’obligation de contribuer à la diminution

du dommage. Cela signifi e que, en vue de sa réinsertion profession-

nelle, il doit contribuer à ce que l’on peut exiger de lui. L’exigibilité doit

également être comprise comme l’expression d’un effort de volonté

attendu et nécessaire pour surmonter certaines diffi cultés éventuelles

comme des douleurs, un stress psychique, une modifi cation raison-

nable des habitudes de vie, un déclin social, une perte de gain ou

une diminution du temps de loisir. Les conditions imposées à l’assuré

doivent être compatibles avec son état de santé (atteinte à la santé)

et correspondre à ses capacités et aptitudes. Par ailleurs, elles ne doivent

pas entraîner de modifi cations fondamentales du mode de vie. A partir

du moment où l’exigibilité d’une activité professionnelle adaptée aux

troubles est établie, les mesures de réinsertion peuvent être mises en

place. Il peut arriver que l’importance de l’atteinte à la santé due à

l’accident ou à la maladie ne permette pas à l’assuré d’obtenir un gain

aussi élevé qu’auparavant. Une telle perte de gain peut justifi er une

invalidité.

Le concept de l’exigibilité permet au législateur et aux juristes de limiter

et de concrétiser les prestations au titre du droit des assurances

sociales. À cet égard, les intérêts de la collectivité des assurés – qui

supporte la charge fi nancière – et ceux des assurés concernés doivent

être soigneusement pesés. Sur le plan formel, l’exigibilité d’un travail

est appréciée par les personnes chargées d’appliquer la loi

Qu’entend-on par capacité de

travail exigible?

76

– autrement dit par le responsable sinistres ou le juriste d’une compa-

gnie d’assurances. Ceux-ci se fondent sur l’évaluation médicale des

fonctions et des capacités résiduelles à la suite d’un accident ou

de maladie. Il se fondent également sur la description des postes de

travail (recueillie au moyen de questionnaires et enregistrés dans

des bases de données ou collectée sur place par des collaborateurs

du service externe des sociétés d’assurances ou des spécialistes

lors de l’examen ergonomique des postes de travail).

Ce guide contient des conseils pour la description des capacités

fonctionnelles et des aptitudes des personnes présentant des atteintes

à la santé. Il est conçu comme un vade-mecum pour les médecins

qui commencent à effectuer de telles appréciations en pratique clinique.

Il ne peut cependant ni remplacer une formation spécialisée en exper-

tise ni permettre d’apprécier à leur juste valeur toutes les situations

imaginables. Il ne traite pas de l’appréciation de l’aptitude profession-

nelle ou de l’évaluation standardisée des capacités fonctionnelles telles

qu’elles sont effectuées par des organismes spécialisés. Il n’aborde

pas non plus l’appréciation de l’aptitude à la conduite d’un véhicule.

La Classifi cation internationale du fonctionnement, du handicap et

de la santé (CIF) de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est

aujourd’hui devenue un outil important pour la description du fonction-

nement des personnes présentant une atteinte à la santé ou dans

une situation de handicap, en particulier pour la réinsertion profession-

nelle. Si ce système de classifi cation est déjà répandu en médecine

de réadaptation, son emploi n’est toutefois pas encore établi dans les

soins de base, dans le case management, parmi les conseillers

d’orientation professionnelle, chez les employeurs ou les assureurs.

C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de ne pas nous référer

à cette classifi cation dans la présente brochure.

Les médecins sont régulièrement chargés par les compagnies d’assu-

rances d’évaluer les capacités fonctionnelles d’un patient et son aptitude

à exercer certaines activités. lls jouent à cet égard un rôle important,

car leurs décisions et leurs recommandations ont des répercussions

majeures sur le processus de guérison, la réinsertion professionnelle et

les coûts.

Pour déterminer si une activité professionnelle spécifi que

peut être exigée d’une personne, il faut en premier lieu caractériser l’état

de santé objectif du point de vue médical. Il faut estimer si l’état de santé

de l’assuré satisfait, du point de vue physique et psychique, aux condi-

tions exigées à l’accomplissement d’une activité professionnelle spéci-

fi que. Il appartient au médecin de déterminer les fonctions et capacités

résiduelles ainsi que les défi cits et handicaps par suite d’accident ou

de maladie. Par cette évaluation, le médecin remplit une fonction

d’expert et de conseil. Il doit se borner à établir des profi ls de fonctions

et de capacités; dans son avis médical, il ne doit en aucun cas se pro-

noncer sur l’incapacité de gain, l’invalidité ou les questions de rente.

Les appréciations médicales ont valeur d’expertise. Non seulement le

mandant, mais également de nombreuses autres parties et personnes

spécialisées peuvent y avoir recours dans le cadre d’une procédure en

droit des assurances.

L’appréciation médicale repose en général sur l’examen clinique et la docu-

mentation

appropriée de l’état de santé: étude des pièces, entretien

clinique, examen approfondi de l’assuré (en consignant soigneusement

les observations effectuées) et, le cas échéant, demande de renseigne-

ments auprès de tierces personnes. Le médecin établit la liste des

diagnostics, éventuellement complétée par les diagnostics différentiels.

Avant de rendre une appréciation fi nale, il convient de vérifi er si toutes

les mesures thérapeutiques ont été prises en vue d’une amélioration

signifi cative de l’état de santé. D’autre part, il importe d’apprécier, outre

l’état de santé, la motivation, l’engagement dans le travail, les bénéfi ces

secondaires de l’incapacité de travail ou de la maladie ainsi que d’autres

facteurs non liés à l’atteinte à la santé. Il faut également tenir compte

de l’appréciation subjective de la capacité de travail. En l’occurrence, on

doit prêter attention non seulement au contenu, mais également au mode

de présentation qui en est fait: plus les dires sont concrets et consis-

tants,

plus l’autoévaluation doit être considérée comme fi able. Il faut éga-

lement

documenter le déroulement actuel d’une journée avec les diffé-

rentes activités accomplies et compléter ces renseignements, le cas

Rôle du médecin

98

échéant, avec des informations externes (recueillies notamment auprès

de l’employeur, de collègues de travail, du médecin traitant, des spécia-

listes concernés ou des proches). On veillera également à se procurer les

rapports d’éventuels tests de performances ou de bilans professionnels.

En se fondant sur l’ensemble des fonctions et des capacités constatées

et en tenant également compte des autres facteurs, le médecin peut

donner une appréciation sur le profi l des capacités.

Un profi l positif des capacités représente ce qu’une personne est en

mesure de faire, notamment:

• exercer des activités principalement en position assise

• exercer des activités principalement en station debout

• exercer des activités principalement en marchant

• exercer des activités avec des positions alternées

• travailler avec les mains au-dessus du niveau du thorax,

des épaules ou de la tête

• travailler baissé ou penché en avant assis / debout

• travailler avec rotation du tronc à droite / gauche assis / debout

• travailler en position accroupie

• travailler à genoux

• monter et travailler sur des échelles / échafaudages

• monter et descendre des escaliers (de manière répétée ou occasionnelle)

• soulever et porter des charges (près / loin du corps, à la hauteur de la

taille ou du thorax, poids de…kg, avec la main droite, gauche, les

deux mains, de manière répétée ou occasionnelle)

• actionner des machines dangereuses

• exécuter des travaux nécessitant une forte concentration

• supporter d’être exposé au bruit

• travailler dans des conditions de luminosité gênante

• être en contact fréquent ou permanent avec d’autres personnes,

notamment avec la clientèle

• horaires de travail (organisation temporelle)

• intensité («rendement») de travail

À l’inverse, un profi l négatif des capacités indique les activités qu’une

personne n’est plus en mesure d’exercer.

L’appréciation des capacités et des limitations fonctionnelles observées

lors d’atteintes à la santé spécifi ques (par exemple gonarthrose médiale

avec réduction de la mobilité) est en général plus simple que l’apprécia-

tion d’atteintes non spécifi ques (par exemple douleurs lombaires non

spécifi ques). Des tests fonctionnels spéciaux (par exemple évaluation de

la capacité fonctionnelle liée à l’activité professionnelle, ECF) peuvent

être utiles dans certains cas particuliers.

Lors de l’appréciation, les éventuelles discordances entre l’autoévaluation

du patient et l’évaluation du médecin spécialiste doivent être évoquées.

Lorsque le médecin constate chez un patient une limitation des capa-

cités, différentes possibilités d’appréciation s’offrent à lui. On trouvera

ci-après quelques modèles typiques d’appréciation. L’ordre de présen-

tation refl ète un ordre de préférence, c’est-à-dire que chaque type,

sur la base de considérations sociales et de médecine des assurances,

doit autant que possible être préféré au type qui suit.

Travail à plein temps avec limitation de certains efforts

Il faut indiquer les limites de charges / sollicitations, éventuellement

formuler des recommandations de mesures d’organisation du travail et

d’utilisation

de moyens auxiliaires (moyens de levage par exemple). Il

convient

également de signaler les activités adaptées au handicap qui,

dans l’entreprise, ne correspondent pas au travail d’origine. Des

recommandations de changement de poste de travail ou de tâches au

sein d’une organisation («job rotation») peuvent être émises afi n d’éviter

des charges / sollicitations trop spécifi ques. Il importe de mentionner

des seuils critiques de levage de poids et de fréquence et/ou de durée

des sollicitations.

Travail à plein temps avec des pauses supplémentaires et / ou

un rendement inférieur

Il peut s’agir de pauses brèves, mais plus fréquentes, de pauses plus

longues ou d’un rythme général de travail ralenti. Les charges / sol-

licitations critiques (par exemple manipuler certaines charges ou prendre

certaines positions) sont tolérées, mais pas avec le rythme, la fré-

quence ou la durée usuels. La fréquence des mouvements, des posi-

tions et des sollicitations / charges pendant une journée peut être

catégorisée comme suit:

Types d’appréciation

Catégorie Cadre temporel Capacité de charge relative

dans le domaine d’activité concerné

rarement jusqu’à ½ h pour 8 h/j 1 – 5 %

parfois ½ h – 3h pour 8 h/j 6 – 33 %

souvent 3h – 5 ½ h pour 8 h/j 34 – 66 %

très souvent 5 ½ h – 8 h pour 8 h/j 67 – 100 %

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%