Vrai ou démontrable?

© POUR LA SCIENCE

Gödel se sent de plus en plus autrichien et surtout viennois: il aime la

ville, son atmosphère intellectuelle et sa vie universitaire. Il

demande, à la fin de l’été 1928, la nationalité autrichienne et n’est

officiellement plus tchèque le 26 février 1929, trois jours après la mort de son

père. Malgré son deuil, Gödel termine sa thèse de doctorat Sur la complétude

du calcul logique qu’il présente le 6 juillet 1929 à son directeur de thèse

Hans Hahn et à un de ses rapporteurs, Philipp Furtwängler. Dans ce mémoire

dactylographié de 30 pages, le jeune mathématicien, âgé de 23 ans, expose

divers résultats très importants de logique que nous allons détailler dans ce

chapitre. Il démontre la complétude sémantique de la logique des prédicats du

premier ordre, ce qui est satisfaisant pour l’esprit, et en déduit que tout système

d’axiomes du premier ordre non contradictoire possède un modèle: il existe un

ensemble d’objets qui vérifient les axiomes du système. Construire un modèle,

c’est «ajouter de la chair autour des os» d’un système axiomatique, et ainsi

établir qu’il est cohérent, c’est-à-dire non contradictoire.

Un pas en faveur du programme de Hilbert

On distingue deux définitions de la complétude: 1) Un système d’axiomes est

complet (comme l’est une boîte à outils bien fournie qui permet de réaliser tous

les travaux nécessaires) quand toutes les propositions vraies de la théorie visée

(par exemple l’arithmétique) se déduisent du système d’axiomes. Cette complé-

tude est sémantique. 2) Un système d’axiomes est complet comme une boîte à

outils où l’on ne peut rien ajouter. Toute tentative pour adjoindre un axiome indé-

pendant au système amène une contradiction. La complétude est alors syntaxique.

Dans leurs Éléments de la logique théorique de 1928, Hilbert et Ackermann

définissaient les deux complétudes :

[Par complétude d’un système d’axiomes,] on peut comprendre d’une part

qu’il est possible, à partir du système d’axiomes, de déduire toutes les formules

exactes d’un certain domaine. [Transposée en langage informatique, cette pre-

mière définition signifie que toutes les déclarations vraies de la logique peuvent

être répertoriées par un ordinateur.] Mais on peut également prendre le concept

de complétude dans un sens plus strict, de sorte qu’un système d’axiomes ne peut

être qualifié de complet que si l’adjonction au système des formules de base d’une

formule jusque-là non déductible amène toujours une contradiction.

Gödel prend le terme complétude au premier sens et montre que toute

formule logiquement vraie du calcul des prédicats du premier ordre est

démontrable avec les axiomes classiques du calcul du premier ordre. Pour

Gödel, ce résultat «constitue un complément théorique à la méthode de

démonstration habituelle de la non-contradiction». La méthode habituelle

consiste à construire un modèle, c’est-à-dire à donner une interprétation

sémantique (par exemple géométrique) du système considéré; si la théorie

admet un modèle, alors elle est non-contradictoire. Dans sa thèse, Gödel

démontre la réciproque de cette propriété : tout système d’axiomes non

contradictoire du premier ordre admet un modèle.

Vrai ou démontrable ?

En 1931, Gödel démontre que les systèmes d’axiomes formalisés

ne pourront jamais restituer toute la richesse des mathématiques.

Le rêve de Hilbert s’effondre…

En 1928, Karl Menger (1902-1985,

ci-dessus) fonda à l’Université de

Vienne un colloque de mathématiques

en s’inspirant du Cercle de Schlick.

Gödel en devint un membre actif

et en édita les bulletins, « Ergebnisse

eines mathematischen Kolloquium »

(Résultats d’un colloque

de mathématiques).

39

Olga Taussky Todd

© POUR LA SCIENCE

40

Ce résultat semble confirmer l’espoir formaliste de Hilbert, mais Gödel reste

prudent; Hahn, enthousiaste, l’encourage à publier une version abrégée de sa

thèse. L’article, La complétude des axiomes du calcul logique des fonctions,

paraît en 1930 dans les «Monatshefte für Mathematik und Physik». Détail inté-

ressant, Gödel n’y reprend aucun élément de l’introduction de sa thèse, où il avait

mis son résultat en relation avec les débats sur les fondements des mathéma-

tiques. Réserve judicieuse? Contraintes éditoriales de longueur? Nul ne le sait.

Les mathématiques sont inépuisables

Voici le résumé de l’article que Gödel envoie aux «Monatshefte»:

Dans les fondements axiomatiques de la logique, tels qu’ils sont établis par

exemple dans les Principia Mathematica, est soulevée la question suivante: les

axiomes placés en tête sont-ils «complets», c’est-à-dire suffisent-ils pour déduire

toute proposition importante de la logique par la voie formelle? Ce problème

n’est résolu jusqu’ici que pour les propositions logiques les plus simples, notam-

ment celles du calcul propositionnel. La réponse est positive, c’est-à-dire que

toute proposition vraie (valide en général) découle des axiomes des Principia

Mathematica. L’auteur montre comment on étend ce théorème aux formules du

calcul des fonctions [calcul des prédicats] du premier ordre [dont les quantifica-

teurs ne portent pas sur des fonctions et des prédicats].

Dans sa thèse, Gödel prend encore parti pour Hilbert et contre Brouwer. Il jus-

tifie dans l’introduction sa position formaliste: «Toutes les notions prises en

considération ici (démontrable, non contradictoire, etc.) n’ont de sens exact que

si on délimite avec précision les méthodes de déduction admises.» Les intuition-

nistes me reprocheront d’utiliser le principe du tiers exclu pour les ensembles infi-

nis, qui pour eux n’affirme «rien d’autre que la décidabilité de tout problème»,

poursuit-il. Mais il ajoute aussitôt que «premièrement, le principe du tiers exclu

n’est interprété de cette façon que par les intuitionnistes»; deuxièmement, cette

interprétation intuitionniste signifie que tout problème est résoluble à l’aide de

tous moyens concevables, et non à l’aide de moyens déterminés. Or, «dans les

présents travaux, il est justement démontré que toute expression valide en géné-

ral se déduit par des règles d’inférence parfaitement déterminées et dénombrées».

Si Gödel n’adhère pas à l’intuitionnisme de Brouwer, certaines idées du néer-

landais influencent le doctorant. Nous ne savons pas si Gödel assista aux deux

conférences que Brouwer donna à Vienne en mars 1928, sur l’invitation de

Menger, mais Gödel en connaissait le contenu au moins par le compte rendu que

Menger avait mis à sa disposition. Dans la première de ces deux conférences, inti-

tulée Mathématiques, sciences et langage, Brouwer ironise sur les tentatives que

déploient les formalistes (Hilbert) pour préciser le langage. En mathématiques

pures, il n’existe pas plus qu’ailleurs de langage absolument sûr, pense-t-il, c’est-

à-dire de langage excluant tout malentendu et où la mémoire évite les erreurs (par

En 1930, Herbrand démontra que l’on pouvait toujours

ramener une formule du calcul des prédicats du premier

ordre à une suite de formules du calcul des propositions, et

qu’il suffisait que l’une de ces formules soit démontrable

pour que la formule initiale le soit aussi.

Considérons une formule Ade la logique du premier ordre.

On peut toujours la ramener à une expression qui com-

mence par une suite de quantificateurs et finit par une

phrase logique sans quantificateur, du type

Qx1…QxnB(x1,…,xn), où Qreprésente les quantificateurs,

Bune proposition exempte de quantificateurs et les xiles

variables de la formule. Herbrand s’intéresse alors aux «ins-

tances» de B, c’est-à-dire aux phrases B(a1,…,an), pour des

valeurs données aides xi. Les «formules propositionnelles»

auxquelles il fait allusion dans son théorème sont ces ins-

tances. Le point important, c'est la manière dont les individus

a1,…,an(qui forment l'«univers de Herbrand» de la for-

mule A) sont progressivement engendrés pour parcourir tout

l’ensemble des xi. Partant d'un objet quelconque (disons

«a»), on les construit en appliquant aux objets déjà obtenus

les «fonctions de Skolem», qui résultent de la structure de la

formule A. Prenons un exemple: soit Ala formule «Pour

tout x, il existe ytel que B(x,y)». La vérité de Aéquivaut à la

vérité de la formule «Pour tout x,B(x,f(y))», où «f» («fonc-

tion de Skolem») exprime la dépendance de ypar rapport

àx. De manière générale, on remplace tous les quantifica-

teurs existentiels par des fonctions de Skolem des variables

universelles qui les précèdent dans l'écriture de A. On

engendre ainsi des formules du type B(a,f(a),b,g(a,b)) telles

que la vérité de l'une garantit celle de A.

Le théorème de Herbrand

AXIOMES ET MODÈLES

Pour montrer la cohérence (c’est-à-

dire la non-contradiction) d’une théo-

rie, on recherche un « modèle » qui

vérifie les axiomes de base de la

théorie. En d’autres termes, on

recherche une interprétation séman-

tique du système d’axiomes.

Donnons un exemple : un système

d’axiomes de base concerne deux

ensembles Met N, dont la nature

n’est pas initialement précisée. Ces

axiomes sont : 1) Met Nont le même

nombre d’éléments. 2) Aucun élé-

ment de Nne contient plus de deux

éléments de M. 3) Aucun élément

de Mn’est contenu dans plus de

deux éléments de N.

Ce système d’axiomes est-il cohé-

rent, c’est-à-dire ne contient-il pas de

contradictions? Oui, car on peut lui

associer le modèle géométrique sui-

vant: soit Ml’ensemble des sommets

d’un carré, et Nl’ensemble des

arêtes du carré.

Par « un élément de Ncontient un

élément de M», on entend: un som-

met du carré est sur une arête. On

constate aisément que ce modèle

géométrique vérifie les trois axiomes,

ce qui prouve leur cohérence.

MM

MM

NN

N

N

© POUR LA SCIENCE

41

exemple la confusion entre entités mathématiques).Par conséquent, il lui semble

impossible de remédier à cette situation en «soumettant, comme le fait l’école

formaliste, le langage mathématique à un traitement mathématique et en s’expri-

mant sur lui dans un langage de second ordre ou dans un métalangage». La

mésentente entre Brouwer et Gödel est aussi affaire d’interprétation: alors que

Brouwer voit un aveu de faiblesse dans l’impossibilité d’un langage d’une abso-

lue précision, pour Gödel, au contraire, cette même difficulté montre que les

mathématiques sont inépuisables et qu’il est normal qu’elles ne se laissent pas

circonscrire facilement.

Les notes prises le 23 décembre 1929 par Carnap, alors Privatdozent, après

une conversation de trois heures avec Gödel sur les mathématiques et le forma-

lisme, confirment cette vision:

Toute formalisation des mathématiques entraîne des problèmes que l’on peut

exprimer et expliciter dans la langue courante, mais pour lesquels il n’existe pas

d’expression appropriée dans le formalisme lui-même. Il s’ensuit (Brouwer fut

cité ici) que les mathématiques sont inépuisables: il faut toujours revenir en

arrière, pour «se fortifier aux sources de l’intuition». Il n’y aurait donc pas de

lingua characteristica universalis, pas de langue formelle pour l’ensemble des

mathématiques. […] Il n’y a qu’une quantité dénombrable d’expressions dans un

langage et le continu [l’ensemble des nombres réels] n’existe qu’en mathéma-

tiques. Nous ne disposons que d’un seul langage, mais les précisions construites

par notre esprit sont inépuisables parce qu’elles recourent toujours à quelque

nouvelle intuition.

L’inépuisabilité des mathématiques deviendra pour Gödel une sorte de leit-

motiv de ses résultats ultérieurs, le théorème d’incomplétude et ses conséquences.

Un autre résultat de la thèse de Gödel, mais qui ne ressort clairement que dans

l’article paru dans les «Monatshefte», est le théorème de compacité: pour qu’un

système comprenant une infinité dénombrable de formules soit cohérent, il faut

et il suffit que chaque partie finie du système le soit. Ce théorème est à peine

remarqué lors de sa publication, sans doute à cause des préjugés de l’époque sur

l’infini. Il deviendra pourtant, à partir des années 1940, un des principaux outils

conceptuels du développement de la théorie des modèles.

Un projet d’envergure

Ce sont sans doute ces mêmes préjugés qui empêchent un autre jeune logicien

brillant, le Français Jacques Herbrand (1908-1931), d’aboutir au théorème de

complétude dans sa thèse, soutenue en 1929 à la Sorbonne. Celle-ci, publiée

en 1930 sous le titre Recherches sur la théorie de la démonstration, s’avère révo-

lutionnaire dans une autre perspective. Herbrand y démontre que l’on peut asso-

cier à toute formule du calcul des prédicats du premier ordre une suite infinie de

formules de la logique propositionnelle, de sorte que la formule initiale est

démontrable dans le calcul des prédicats si et seulement si au moins une des for-

mules de la suite l’est aussi dans le calcul propositionnel (voir l’encadré page ci-

contre). Herbrand donne ainsi une méthode pour tester une formule du calcul des

prédicats du premier ordre: il suffit de tester la validité de la suite de formules

propositionnelles associée pour déterminer si la formule initiale est démontrable.

Ce test étant mécanique, le théorème d’Herbrand joue un rôle important dans les

logiciels actuels de démonstration de théorèmes. Dans sa thèse, Herbrand envi-

sage la possibilité d’en déduire le théorème de complétude, mais il ne se le per-

met pas, car la démonstration met en œuvre des procédures non finies.

De telles précautions en théorie de la démonstration ne sont pas étrangères à

Gödel. Il évite ainsi d’expliciter dans sa thèse la notion de «vérité». Plus tard, il

estimera «qu’en raison des préjugés philosophiques de l’époque, un concept de

vérité mathématique différent de la démontrabilité paraissait hautement suspect

et était le plus souvent rejeté comme dépourvu de sens».

Le théorème de complétude représente indubitablement un résultat remar-

quable. Toutefois, pour obtenir le poste de Privatdozent qu’il brigue et l’accès à

la carrière universitaire, Gödel doit démontrer quelque chose de «plus grand».

On comprend que le génie Gödel, avec toute la prudence qu’il a exprimée dans

Luitzen Brouwer (1881-1966)

donna en 1931 deux conférences

très attendues à Vienne sur

les principes de son intuitionnisme.

S’il n’adhéra pas à sa théorie,

Gödel ne resta pas insensible

à ses arguments.

© POUR LA SCIENCE

42

sa thèse, s’attaque précisément à la pierre angulaire du programme de Hilbert: la

démonstration de la cohérence (non-contradiction) de l’analyse et ce, à l’aide de

moyens finis. Ce problème est le second d’une liste de 23 problèmes que Hilbert

a dressée en 1900 au Congrès international des mathématiques de Paris et qui est

déjà, à l’époque, considérée comme une feuille de route pour les mathématiques

du XXesiècle. Celui qui résoudra cette question entrera au panthéon des mathé-

matiques et aura une carrière universitaire fulgurante.

L’idée de Gödel n’est pas de s’attaquer de front à la question de la non-

contradiction de l’analyse; il souhaite démontrer que l’analyse est cohérente si et

seulement si l’arithmétique (théorie des nombres) est cohérente. Cette cohérence

relative obtenue, il «suffira» à Gödel de démontrer la cohérence de la théorie des

nombres, où l’utilisation de moyens finis semble plus aisée. Toutefois, le projet

est osé, car la méthode de démonstration de la cohérence relative n’a encore

jamais été utilisée en dehors de la géométrie (elle a été utilisée pour démontrer la

cohérence relative de la géométrie non euclidienne par rapport à la géométrie

euclidienne). Gödel pénètre donc en terrain inconnu.

Des axiomes pour l’arithmétique

Le but de Gödel n’est nullement de provoquer la chute du programme de Hilbert.

Au contraire, il se voit plutôt comme un des mathématiciens de la nouvelle géné-

ration, auxquels le grand Hilbert a lancé un appel seulement deux ans auparavant,

lors du congrès de Bologne. Il se place donc dans la tradition de l’axiomatisation

– celle de l’arithmétique – pour élaborer sa démonstration.

Une axiomatisation de la théorie des nombres avait été donnée fin 1888 par

le mathématicien allemand Richard Dedekind, dans son traité révolutionnaire Les

nombres: que sont-ils et à quoi servent-ils?, où il cherchait à dégager «les pro-

priétés de la succession

ω

des nombres naturels, qui sont indépendantes, c’est-à-

dire qui ne peuvent se déduire les unes des autres, mais à partir desquelles on peut

construire toutes les autres». Il avait ainsi construit la théorie des nombres sur les

axiomes suivants: 1) 1 est un nombre, 2) le successeur de tout nombre est un

nombre, 3) des nombres distincts ont des successeurs distincts, 4) 1 n’est le suc-

cesseur d’aucun nombre, 5) l’ensemble des nombres naturels est le plus petit

ensemble Stel que si 1 appartient à Set si le successeur de tout élément de S

appartient aussi à S, alors tous les nombres appartiennent à S. Ce dernier axiome,

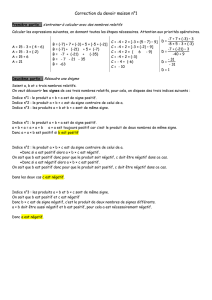

En 1889, le mathématicien italien Giuseppe Peano

(1858-1932) répertoria les caractéristiques structu-

relles des nombres naturels dans une liste d’axiomes

énoncés dans la symbolique logique. Cette dernière est

un langage du premier ordre (c’est-à-dire un langage

dans lequel il n’y a que des prédicats sur des objets du

langage, et pas de propositions sur les propositions),

incluant l’identité. L’identité (dont le symbole est «= ») est

définie par deux propriétés:

➤a = a ;a = b →b = a ;(a = b et b = c) →a = c (1)

➤a1=a

2→ϕ(a1)=ϕ(a2). (2)

Cela signifie que: 1) l’égalité est une relation réflexive,

symétrique et transitive et 2) quand deux objets sont iden-

tiques, lorsque l’un des objets possède une propriété ù, le

second objet la possède également.

Le concept central de l’arithmétique de Peano est celui de

successeur: tout nombre naturel xa un successeur. Celui-

ci ne peut être écrit x+1, car l’addition n’est pas encore

définie. Peano note donc s(x) («successeur») le nombre

qui suit xet précise que la fonction sest définie pour tout

nombre naturel x. Il a ainsi formalisé une propriété

importante des nombres naturels (« on peut toujours

compter un de plus») et établi «tacitement » qu’il existe

un nombre infini de nombres naturels.

Les constantes du langage de l’arithmétique de Peano

sont les suivantes: 0 (le nombre zéro), s(la fonction suc-

cesseur), «+» et «×», les opérations d’addition et de

multiplication. La signification de ces constantes est défi-

nie par les axiomes suivants:

➤∀x (¬s(x) = 0)

(0 n’est pas le successeur d’un nombre naturel).

➤∀x∀y (s(x) = s(y) →x = y)

(des nombres distincts ont des successeurs différents).

➤∀α (α(0) ∧∀x(α(x) →α(s(x))) →∀xα(x))

Ceci est le principe d’induction complète: si une propriété α

est vraie pour le zéro et si la phrase «Si αest vraie pour un

nombre x,αest aussi vraie pour son successeur s(x)» est

exacte, alors la propriété α est vraie pour tout entier naturel.

➤∀x∀y (x+0=x)∧x + s(y) = s(x + y)

➤∀x∀y (x ×0=0)∧x×s(y) = x ×y+x

Ces deux axiomes définissent par induction l’addition et

la multiplication.

L’arithmétique de Peano

© POUR LA SCIENCE

43

fondé sur le principe d’induction (ou de récurrence), avait permis à Dedekind

d’exclure des modèles de sa théorie les structures qui contenaient, en plus des

nombres naturels, des éléments «étranges» (des nombres que l’on nommera par

la suite non-standards) et de démontrer la possibilité de définir exactement la

structure des nombres naturels.

Toutefois, pour construire son système d’axiomes, Dedekind avait utilisé de

façon informelle la théorie des ensembles, mettant sur le même niveau les objets,

les expressions qui les combinent et les expressions combinant des expressions

(voir son axiome 5): son arithmétique était du deuxième ordre. L’étape décisive

suivante vers l’axiomatisation des mathématiques est due au mathématicien ita-

lien Giuseppe Peano. Dans ses Arithmetices Principia nova methodo exposita,

publiés un an après les travaux de Dedekind, Peano présenta un système

d’axiomes pour les nombres naturels qui ressemblait étonnamment à celui de

Dedekind, bien qu’il l’eût conçu indépendamment. Toutefois, le mathématicien

italien ne construisit pas sa théorie dans un contexte ensembliste, et il introduisit

une notation (qui deviendra standard, à quelques variantes près) destinée à

contourner les ambiguïtés inhérentes à la langue naturelle (voir l’encadré page ci-

contre). Son but était de mieux cerner la nature logique du principe d’induction,

c’est-à-dire la logique du deuxième ordre.

Le principe d’induction est un mode d’emploi pour la construction d’une

échelle de Jacob. L’échelle a une longueur infinie et ne peut donc être construite

au moyen d’une quantité finie de nombres. Le principe d’induction consiste en

un élément de base («Une propriété

α

est valable pour zéro») et une instruction

permettant de poser sur un segment d’échelle déjà existant l’échelon suivant

(«Si

α

est valide pour le nombre x, elle l’est aussi pour son successeur s(x)»). On

allonge l’échelle à volonté (on démontre la validité de la propriété

α

pour toute

valeur de x) en réitérant cette instruction à volonté. En langage mathématique, le

principe d’induction s’énonce comme suit:

∀

α

(

α

(0) ∧∀x(

α

(x)→

α

(s(x))) →∀x

α

(x)).

(pour toute propriété

α

, si

α

est vraie pour le zéro et si la proposition «si

α

est

vraie pour un nombre x,

α

est aussi vraie pour son successeur» est vraie, alors la

propriété

α

est vraie pour tout nombre naturel). Cette phrase mathématique n’est

pas une formule de la logique des prédicats du premier ordre, mais du deuxième

ordre: en effet, le premier quantificateur n’est pas appliqué à un individu de la

logique du premier ordre, mais à une propriété

α

d’entiers (voir l’encadré

page 36). Ainsi, les objets du principe d’induction ne sont plus les individus eux-

mêmes (les nombres naturels), mais des propriétés d’entiers, c’est-à-dire des

sous-ensembles de N. Dans son système axiomatique, Peano garde cette formu-

lation du principe, et précise qu’il s’agit d’un axiome du second ordre.

Vérité et démontrabilité

La distinction entre axiomes du premier et du second ordre a été établie par le

logicien polonais Alfred Tarski (1902-1983) pour distinguer le langage-objet

d’une étude, c’est-à-dire le langage utilisé pour parler d’objets quelconques, du

métalangage correspondant, c’est-à-dire du langage utilisé pour parler du lan-

gage-objet. Il existe de même un méta-métalangage, qui permet de parler du

métalangage, etc.. Tous ces niveaux de langage se superposent comme des

couches successives et, pour certaines études logiques, il est déterminant de sépa-

rer minutieusement ces couches. L’exploit de Gödel sera d’inventer un moyen de

surmonter la barrière entre les différents niveaux de langage.

Mais revenons à ses recherches. Gödel, nous l’avons vu, souhaite démontrer

la non-contradiction relative de l’analyse par rapport à l’arithmétique de Peano.

Cette entreprise l’entraîne alors déjà au cœur du problème vérité-démontrabilité:

une proposition vraie est-elle toujours démontrable? Dans un brouillon de lettre

de la fin des années 1960, il décrira ainsi son projet de l’époque:

Ma tentative de démonstration, par la théorie des modèles, de la cohérence

relative de l’analyse par rapport à l’arithmétique fut aussi l’occasion de compa-

rer vérité et démontrabilité, car cette démonstration conduit presque obligatoire-

ment à une telle comparaison. Un modèle arithmétique de l’analyse [c’est-à-dire,

Giuseppe Peano (1858-1932)

Une page des Arithmetices Principia

nova methodo exposita de Peano.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%