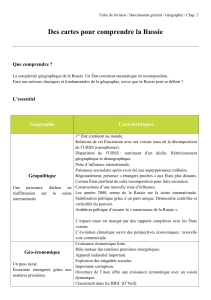

La Russie de 1991 à nos jours

© Charles Larue – Les Yeux du Monde – 2015

Page 1/13

La Russie de 1991 à nos jours

Contenu :

Introduction : L’indépendance de la Fédération de Russie ..................................................................... 1

I- La Russie d’Eltsine : des débuts difficiles ............................................................................................. 2

A) L’échec de la thérapie de choc et du virage libéral ........................................................................ 2

B) Un repli sur ses propres conflits internes ....................................................................................... 3

C) Un niveau de vie en baisse manifeste ............................................................................................. 4

II- Sous Poutine, vers un nouveau départ ?............................................................................................. 5

A) Une expansion économique remarquable ..................................................................................... 5

B) Un retour sur la scène internationale, mais tensions persistantes au sein de l’ex-URSS ............... 6

C) Un Etat-providence limité et une démocratie remise en cause : la Russie, Etat non-occidental ... 7

III- Un retour en force sur la scène internationale .................................................................................. 8

A) Une politique d’expansion à nouveau clairement visible ............................................................... 8

B) Un nouveau statut sur la scène internationale et la construction d’un bloc eurasiatique ............. 9

C) L’économie russe, d’une crise à l’autre......................................................................................... 10

Conclusion : Une situation économique toujours instable, un retour en force sur l’échiquier mondial

............................................................................................................................................................... 11

A retenir ................................................................................................................................................. 11

Personnages clés : ............................................................................................................................. 11

Chronologie synthétique : ................................................................................................................. 12

Pour approfondir… ................................................................................................................................ 12

A) Le semibankirchtchina ou les « sept banquiers » ......................................................................... 12

B) Gazprom ........................................................................................................................................ 13

Introduction : L’indépendance de la Fédération de Russie

Malgré les réformes engagées à la fin des années 1980 par Gorbatchev, l’URSS connaît de

profondes difficultés économiques au tournant des années 1990. Globalement, la situation

économique de l’URSS continue de s’aggraver au travers de lourds déficits, d’un

endettement croissant vis-à-vis de l’extérieur et de la hausse de l’inflation. D’autre part,

l’URSS connaît en son sein des dissensions de plus en plus manifestes sur le plan politique :

en 1990, toutes les Républiques, y compris la Russie, proclament leur souveraineté. En effet,

la Russie est elle aussi hostile au système fédéral car ce sont en réalité deux hommes qui

s’affrontent, Boris Eltsine pour la Russie et Mikhaïl Gorbatchev pour l’URSS.

© Charles Larue – Les Yeux du Monde – 2015

Page 2/13

Eltsine, élu Président du Soviet suprême de la République socialiste fédérative soviétique de

Russie le 29 mai 1990, proclame le lendemain de son élection que la Russie sera

indépendante avant 100 jours. Beaucoup de Russes sont favorables à l’indépendance et

estiment que les autres Républiques vivent au crochet de la Russie. Gorbatchev souhaite

quant à lui contrer ces velléités sécessionnistes, et forme le projet d’une nouvelle

constitution soviétique qui offrirait plus d’autonomie pour les Républiques. Il mène alors une

course contre la montre face à la montée de ces revendications indépendantistes, mais

l’opposition conservatrice réalise un putsch le 19 août 1991 pour empêcher la signature de

ce nouveau traité d’Union. Gorbatchev, déclaré inapte à tenir son poste, est remplacé par

Guennadi Ianaïev, un conservateur qui était devenu vice-président grâce à lui.

Cependant, Boris Eltsine, élu Président de Russie le 12 juin 1991, s’oppose à ce putsch et

apparaît comme un sauveur. Les putschistes abandonnent leur action et Eltsine sort en

grand vainqueur de cet épisode, tandis que Gorbatchev est affaibli politiquement. Dès lors,

le Parti Communiste de l’Union Soviétique est rapidement dissout et, le 8 décembre, la

Russie, l’Ukraine et la Biélorussie signent le traité de Minsk qui crée la Communauté des

Etats Indépendants (CEI), proclamant également l’obsolescence de l’URSS. En décembre

1991, Gorbatchev démissionne lors d’un discours le 25 décembre et l’URSS est officiellement

dissoute.

I- La Russie d’Eltsine : des débuts difficiles

A) L’échec de la thérapie de choc et du virage libéral

Boris Eltsine, plutôt que de sauver le système économique hérité de l’URSS, décide de le

détruire, son but étant de mettre en place des réformes dures mais rapides : « la thérapie de

choc ». Aidés d’économistes, tels qu’Egor Gaïdar, il entreprend rapidement le passage à

l’économie de marché, inspiré de la fameuse « école de Chicago », ce qui permet à la Russie

de rejoindre les grandes instances internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds

Monétaire International (FMI) en 1992. Les réformes prévoient alors, avec l’aide du FMI, la

libéralisation des prix et des importations tout en contenant l’inflation, une politique

monétaire stricte, l’élimination du déficit budgétaire et la privatisation des entreprises

d’Etat, mesures à l’origine d’une contestation importante. Un environnement économique

propice est également mis en place, via des lois sur la faillite (1993) ou l’adoption d’un Code

civil (1995-1996), mais leur application reste difficile.

Afin de privatiser l’appareil de production, les citoyens russes se voient remettre un coupon

qu’ils peuvent utiliser pour acheter une part d’entreprise ou tout simplement vendre. Entre

1992 et 1994, plus de 15 000 entreprises sont ainsi privatisées auprès de quarante millions

de Russes, malgré le fait que la rapidité de ce processus ait empêché beaucoup d’entre eux

de comprendre et de participer. Les entreprises les plus importantes, notamment dans les

secteurs miniers et énergétiques, ne sont quant à elles pas concernées. Mais en 1995, les

problèmes économiques de l’Etat le poussent à accepter un prêt des grandes banques russes

en échange du contrôle de ces grandes entreprises. Ce pacte permet l’émergence des « sept

banquiers » (voir « Pour approfondir… »), un groupe d’oligarques contrôlant la quasi-totalité

de l’économie et de la vie médiatique russe. Elle permet en outre à Boris Eltsine de s’assurer

le soutien des oligarques russes face à Guennadi Ziouganov, candidat communiste à la

© Charles Larue – Les Yeux du Monde – 2015

Page 3/13

présidentielle de 1996, première élection démocratique dans l’histoire russe post-soviétique.

Si ce dernier est largement en tête dans les sondages, Eltsine profite de l’aide économique

extérieure pour sa campagne et s’assure le soutien des médias et des autres candidats lors

du second tour pour l’emporter avec 53% des votes. Néanmoins, aujourd’hui encore, l’issue

de cette élection est controversée, des fraudes massives étant suspectées ou, dans certains

cas, avérées.

Durant la décennie, de nombreux problèmes économiques secouent la Russie. Tout d’abord,

le Rouble, monnaie héritée de l’URSS : si celle-ci ne peut être qu’imprimée par la Banque

centrale de Russie, les autres Etats de l’ancienne URSS peuvent continuer à délivrer des

crédits. La Russie n’a donc pas complètement le contrôle de sa monnaie, jusqu’à la création

du Rouble russe en juillet 1993. Dans le même temps, le troc, courant durant la période

soviétique, se développe particulièrement, empêchant les entreprises de payer leurs salariés

et l’Etat de collecter l’impôt. L’impôt, justement, consiste en une multitude de taxes qui,

additionnées entre elles, peuvent dépasser 100% des revenus des entreprises, d’où des

fraudes importantes, tandis que la plupart des particuliers refusent de payer un impôt sur les

revenus. Cette difficulté à faire entrer l’impôt rend alors difficile l’accomplissement des

obligations budgétaires russes. Ainsi, en 1998, un an après la crise asiatique, la Russie entre à

son tour en crise : le 17 août, le Premier ministre Sergueï Kirienko dévalue le Rouble de 34%

tout en demandant un moratoire pour payer ses dettes étrangères. Le Rouble est alors

considéré comme surévalué et la dette trop importante, notamment à court-terme.

Rapidement, l’économie russe sombre, la bourse russe décline de 90% entre 1997 et l’été

1998, et le chômage explose.

B) Un repli sur ses propres conflits internes

Contrairement à l’URSS, superpuissance au même titre que les Etats-Unis jusqu’à la fin des

années 1980, la Russie n’a pas, dans les années 1990, les moyens de rivaliser au plan

géopolitique sur la scène internationale. Certes, elle récupère le siège permanent de l’URSS

au Conseil de Sécurité de l’ONU ainsi que la majeure partie des infrastructures et

équipements militaires hérités de l’Union Soviétique. Mais ceux-ci sont vieillissants et ne

peuvent être remplacés du fait des difficultés économiques de l’Etat. La préoccupation

première de la Russie réside plutôt en l’établissement et la sécurisation de son propre

territoire, issu de l’éclatement de l’Union Soviétique. Mais la réalisation de son unité

territoriale est rendue difficile par les velléités indépendantistes de certains peuples, en

particulier dans la région du Caucase. Ainsi, un conflit en Ossétie du Nord entre Ingouches et

Ossètes éclate en 1992. En parallèle, de l’autre côté de la frontière, l’Ossétie du Sud déclare

son indépendance vis-à-vis de la Géorgie, tout en souhaitant se réunifier avec l’Ossétie du

Nord, située en Russie. La Première guerre d’Ossétie du Sud commence ainsi en 1991,

voyant s’affronter la Géorgie aux Ossètes du Sud, appuyés par l’Ossétie du Nord et la Russie.

En juin 1992, la Géorgie et la Russie signent finalement un traité rappelant l’intangibilité des

frontières de l’Etat de Géorgie. Une autre région sécessionniste, l’Abkhazie, pose par ailleurs

problème à la Géorgie : une guerre de six jours, la Guerre d’Abkhazie, éclate d’ailleurs en

1998. L’Arménie et l’Azerbaïdjan se disputent dès 1992 autour de la province du Haut-

Karabagh. En 1992, un différend entre l’Ukraine et la Russie apparait aussi concernant la

Crimée, finalement reconnue comme étant ukrainienne en 1997 par le Kremlin en échange

d’un bail accordé à l’armée russe concernant la base navale de Sébastopol. Cette instabilité

© Charles Larue – Les Yeux du Monde – 2015

Page 4/13

aux portes de la Russie met régulièrement Moscou en alerte. En outre, la Russie fait face à la

défiance des pays membres du GUAM, une organisation formalisée en 2001 et qui réunit la

Géorgie, l’Ukraine, l’Azerbaïdjan et la Moldavie. Ces pays cherchent à se soustraire à

l’influence de Moscou et à se rapprocher de l’Occident (OTAN et Union Européenne).

Surtout, dès 1991, la Tchétchénie, petit territoire situé dans le Caucase, déclare son

indépendance par la voix de son leader, Djokhar Doudaïev. Ne parvenant pas à faire fléchir

ces volontés sécessionnistes, Boris Eltsine décide par surprise l’envoi de 30 000 soldats dans

la région tchétchène en décembre 1994. Cette intervention, la première de cette importance

pour la Fédération de Russie, doit être une démonstration de force pour cette nouvelle

Russie dont la Tchétchénie semble alors n’être qu’un petit caillou dans sa chaussure.

Pourtant, cette opération s’avère extrêmement piégeuse et tourne à l’échec militaire pour

Moscou qui fait face à l’abnégation sans borne des Tchétchènes. Après avoir fait des dizaines

de milliers de morts, essentiellement des civils, et n’ayant pu prendre durablement le

contrôle de Grozny, la Russie, vaincue, négocie un cessez-le-feu et retire ses troupes : mais

aucune indépendance n’est alors prévue. En 1999, des séparatistes tchétchènes envahissent

le Daguestan, région appartenant à la Fédération de Russie située entre la Tchétchénie et la

Mer Caspienne. Moscou est au même moment confrontée à une vague d’attentats à

l’origine de centaines de morts et attribuée aux indépendantistes tchétchènes. En

représailles, le Kremlin s’engage dans un nouveau conflit armé en Tchétchénie face aux

indépendantistes, guidés par Aslan Maskhadov, ce qui aboutit à la restauration du contrôle

russe sur le territoire en 2000, sans pour autant mettre fin aux actes de guérillas de la part

des moudjahidines caucasiens.

C) Un niveau de vie en baisse manifeste

Durant les années 1990, le niveau de vie des Russes recule fortement. Le chamboulement

social dû à la « thérapie de choc » a des conséquences directes sur la société, entrainant

notamment la hausse du chômage (inexistant sous l’ère soviétique), mais aussi de nombreux

suicides, la multiplication des cas d’alcoolisme, des violences, etc. En outre, le système de

santé n’est plus en mesure d’assurer la qualité de service d’autrefois. Les structures et

équipements vieillissent et deviennent obsolètes, la production de traitements devient

insuffisante. Des maladies telles que l’hépatite B, la tuberculose ou même le VIH gagnent en

importance. Le taux de mortalité, qui dépasse même les 16‰ à partir de 2002, est le double

de celui des Etats-Unis ou de la France. En conséquence, l’espérance de vie décline passant

de 69,5 ans en 1988 à 64,5 six ans plus tard, son niveau le plus bas. En 2005, l’espérance de

vie d’un homme tombe même en-dessous de 59 ans. Ainsi, cette espérance de vie connaît

un écart de plus de dix ans entre hommes et femmes dans les années 1990, un des écarts les

plus importants au monde.

Dans le même temps, le taux de natalité décline de plus de moitié (passant de 17,2‰ en

1987 à 8,3‰ en 1999) en raison du malaise profond né de la fin du communisme et de la

morosité dans lequel le pays se trouve. Le nombre de naissances en Russie est par ailleurs

divisé par deux entre 1987 et 1999, atteignant 1,2 million de naissances à l’aube du XXIème

siècle. Le nombre de décès atteint quant à lui un pic en 1994, avec 2,2 millions d’âmes

perdues. Si l’immigration aide dans un premier temps à infléchir l’évolution négative de la

démographie, cela ne dure qu’un temps puisque le retour des Russes au pays intervient

© Charles Larue – Les Yeux du Monde – 2015

Page 5/13

surtout les premières années après la chute du bloc soviétique. En outre, ces évolutions

entrainent le vieillissement de la population russe. Au final, symbole du déclin russe, la

population décline chaque année entre 1996 et 2009, passant cette année-là sous les 142

millions. Avec les problèmes économiques des années 1990, de nombreux services publics,

tels que la santé ou l’éducation, font face à une baisse de moyens significative. Au

changement de millénaire, le pays compte environ 30% de sa population en-dessous du seuil

de pauvreté. Et avec un Indice de Développement Humain (IDH) descendu à 0,675 en 1995,

la Russie connaît un réel déclin et ne peut être considéré comme un pays développé.

Face à son échec sur le plan économique et une société en pleine crise, Boris Eltsine renonce

à son poste le 31 décembre 1999 : pour renouveler une classe dirigeante vieillissante, il

nomme Vladimir Poutine (déjà devenu Premier Ministre en août 1999) pour le remplacer

jusqu’aux élections de mars 2000 au cours desquelles ce dernier sera élu avec l’appui de

Boris Eltsine et 53% des votes dès le premier tour.

II- Sous Poutine, vers un nouveau départ ?

A) Une expansion économique remarquable

Ancien haut dignitaire du KGB, Vladimir Poutine est pourtant peu connu jusqu’en 1999. Sa

fulgurante ascension, associée à ses relations étroites avec les oligarques, lui permet de

mettre la main sur le Kremlin. Vladimir Poutine met en œuvre une politique de nationalisme

économique qui marque un retour de l’Etat au premier plan, tout en dérégulant l’économie

afin de réduire la bureaucratie. On peut alors définir l’économie russe comme un capitalisme

d’Etat autoritaire et oligopolistique.

Suite à la crise de 1998, la Russie demande l’aide du FMI car elle est victime de la chute du

prix du baril qui est d’environ 40% en 1998. L’appauvrissement de la population est

catastrophique mais la situation semble s’améliorer à partir de 1999. La Russie voit sa

croissance repartir avec des taux de croissance de 6,5% et 10% respectivement en 1999 et

2000. Entre 1999 et 2007, le taux moyen de croissance annuelle en Russie est de l’ordre de

7%. Cela est lié au commerce extérieur russe qui s’améliore puisque la balance commerciale

devient excédentaire, portée par la chute du nouveau rouble qui favorise les exportations et

limite les importations qui deviennent plus chères. La santé des entreprises russes

s’améliore, tandis que la hausse des prix du pétrole et du gaz à partir de 2002 permet

d’enregistrer des excédents commerciaux et de réduire la dette publique, d’autant que

Poutine simplifie la fiscalité en instaurant à partir de 2001 un taux unique qui est de 13% afin

d’éviter l’évasion fiscale. De même, Poutine impose un impôt à taux unique sur les

entreprises de 24%, contre 35% auparavant.

On estime que la Russie possède, au milieu des années 2000, une classe moyenne qui

représente 20% de la population. En 2007, la Russie retrouve le PIB par habitant qu’elle avait

en 1991. Elle a par ailleurs profité d’une croissance solide pour réduire sa dette publique.

Vladimir Poutine tire de ces bons résultats économiques, qui se répercutent par une

augmentation du niveau de vie de la population, une popularité grandissante. Mais le pays

reste très dépendant des cours du pétrole et du gaz, et la chute de ceux-ci en 2008 font

plonger le rouble et freinent l’économie russe, encore trop peu diversifiée. En effet,

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%