Le cours de pollution des eaux ME1

1

CHAPITRE VI l’EAu : source de risques chimiques et biologiques

INTRODUCTION

La pollution chimique de l’eau peut être chronique, accidentelle ou diffuse. Elle a des origines

diverses dues à l’insuffisance de certaines STEP, l’absence de réseau d’assainissement dans certaines

zones, le lessivage des sols, des chaussées et des toits pas les pluies et le rejet d’effluents par les

industries.

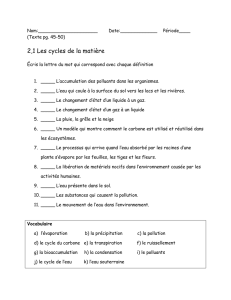

I LES ELEMENTS MINERAUX MAJEURS

Souvent désignés sous le nom de sels minéraux, ils sont rencontrés en quantité notable dans

toutes les eaux. Leur toxicité est généralement très réduite mais il peuvent jouer un rôle écologique

important.

Elément minéral

Origine

Rôle biologique

Effet sur l’eau potable ou

sur l’homme

Limites en eau

potable

Calcium

Naturelle (dissolution

des roches)

Constitution des

squelettes et des

coquilles

Equilibre calco-carbonique

Phénomène de dureté et de

corrosion

Aucune

Magnésium

Naturelle (dissolution

des roches)

Industrielle (brasseries,

traitement de surface

…)

Respiration,

photosynthèse,

squelette de

certains

organismes

Saveur amère et effet

laxatif à forte

concentration

50 mg/L

Chlorures

Naturelle (dissolution

des roches), humaine

ou industrielle

Association Cl- et

Na+ sous forme de

NaCl donc facteur

écologique

important (facteur

de sélection)

Goût saumâtre et effet

laxatif

200mg/L

Sodium

Naturelle (dissolution

des roches), humaine

ou industrielle

150 mg/L

Sulfates

Naturelle (dissolution

des roches), agricole et

industrielle (papeteries,

…)

Composition

d’acides aminés

Goût, corrosion, diarrhées

infantiles à forte

concentration.

250 mg/L

Fer

Naturelle (dissolution

des roches),

industrielle et

domestique (lessivage

des dépôts d’ordures)

Photosynthèse,

respiration

Goût métallique et couleur

rouge

(Possibilité goût et odeur

de poisson pourri)

0,2 mg/L

Manganèse

Naturelle (dissolution

des roches),

industrielle

Goût et coloration noire

des eaux

50 mg/L

Ammonium

Pluies et neige, origine

biologique (réduction

des nitrates),

industrielle et agricole

Sel nutritif de

certains

organismes

Goût (formation des

chloramines)

0,5 mg/L

Nitrites

Naturelle, industrielle

(Chimie, colorants,

salaisons, …)

Sel nutritif de

certains

organismes

Hypotension et

méthémoglobinémie

0,1 mg/L

Nitrates

Naturelle (oxydation

biologique,

minéralisation de la

matière organique),

agricole, domestique

Sel nutritif de

certains

organismes

Méthémoglobinémie

50 mg/L

Phosphates

Naturelle et humaine

(contamination fécale,

détergents, engrais, …)

Sel nutritif, agent

de l’eutrophisation

Participation aux goûts et

odeurs, coloration,

turbidité et prolifération

des germes

5 mg/L en P2O5

Potassium

Naturelle (lessivage

roches)

Rôle métabolique

Toxicité par radioactivité

d’un isotope

12 mg/L

II LES DIFFERENTES SOURCES DE POLLUTION

Il en existe trois sortes :

les pollutions ponctuelles comme la pollution domestique avec les eaux usées urbaines, les

fosses septiques, les décharges de déchets et la pollution industrielle,

les pollutions diffuses comme la pollution atmosphérique,

2

la pollution agricole avec les déjections animales (engrais organiques) qui peuvent être en

plus sources de pollution ponctuelle, les engrais chimiques ou minéraux, sources de pollution diffuse.

III LES TOXIQUES MINERAUX ET LES OLIGO-ELEMENTS

Les oligo-éléments et les éléments traces sont toujours présents dans l’eau, dans des quantités

très faibles. Leur présence est généralement indispensable au développement des êtres vivants et leur

absence peut entraîner des carences. Ces éléments sont soumis à des normes pour leurs différentes

utilisations.

Le tableau suivant évoquent ces éléments traces et leur incidence sur les eaux potables :

Elément trace

Origine

Effet sur l’eau potable ou sur l’homme

Limites en eau

potable

Plomb (Pb)

Naturelle et humaine

(industries chimiques,

eaux de ruissellement)

Toxicité aiguë

Bioconcentration, saturnisme

50µg/L

Mercure (Hg)

Naturelle et humaine

Bioconcentration et bioaccumulation

Effets tératologiques et foetotoxiques

1µg/L

Cadmium (Cd)

Naturelle, industrielle et

agricole

Toxicité aiguë et bioaccumulation

Troubles rénaux, altérations osseuses

5 µg/L

Aluminium

Naturelle et industrielle

Peu d’effets toxiques Problèmes lors des

dialyses

200 µg/L

Baryum

Naturelle, industrielle et

agricole

Poison de la cellule musculaire, effets

génitaux et périnataux, lésions hépatiques

et rénales

Antimoine (Sb)

Industrielle

Toxicité aiguë

10 µg/L

Argent (Ag)

Industrielle

Toxicité aiguë et chronique

10 µg/L

Nickel (Ni)

Industrielle

Toxicité aiguë et effets cancérogènes

50 µg/L

Sélénium (Se)

Naturelle et industrielle

Troubles gastro-intestinaux

10 µg/L

Arsenic (As)

Naturelle et industrielle

Toxicité aiguë et bioconcentration

50 µg/L

Zinc (Zn)

Industrielle et agricole

Toxicité aiguë et bioconcentration

5 mg/L

Chrome (Cr)

Industrielle

Irritation cutanée, pouvoir oncogène et

mutagène

50 µg/L

Cuivre (Cu)

Naturelle et industrielle

Toxicité chronique

1 mg/L

Fluor (F)

Naturelle, industrielle et

domestique

Chute des dents, hypercalcification des os

1,5 mg/L

Bore (B)

Domestique

Irritations gastro-intestinales, effets

dermiques, rénaux et anémies.

Niveau guide :

1 mg/L

Cyanures (CN)

Industrielle

Toxicité aiguë, subaiguë ou chronique

50 µg/L

1) Notion de toxicité

A partir d’une certaine concentration, certains éléments contenus dans l’eau deviennent

toxiques par rapport aux êtres vivants présents dans l’eau.

Toxicologie : étude des substances provoquant l’altération des fonctions organiques.

a. Manifestation de la toxicité

Deux cas de figure :

Manifestation directe de la toxicité au niveau d’une espèce. On distingue alors :

la toxicité aiguë : mortalité violente de toute la population

la toxicité subaiguë : une proportion de la population subsiste

la toxicité chronique : toxicité apparaissant après une exposition à de faibles

doses ayant un effet cumulatif.

Accumulation tout au long d’une chaîne alimentaire, c’est la bioaccumulation.

L’apparition des effets toxiques se fait au niveau des éléments terminaux de la chaîne

trophiques.

b. Bases de la mesure de la toxicité

Les mesures de la toxicité aiguë sont les plus courantes. Dans l’eau, l’inhibition de la mobilité

est plus recherchée que l’effet létal. Ex : test daphnies mesurant la concentration immobilisant 50% de

la population des crustacés en 24 heures = CI50 – 24 heures.

c. Mode d’action des toxiques

Les toxiques provoquent chez l’homme et les mammifères des altérations regroupées en :

effets somatiques : altérations des fonctions végétatives comme la conduction

nerveuse. Il s’agit de neurotoxiques. Ex : insecticides agissant au niveau des zones de contact entre les

cellules nerveuses.

3

La fonction respiratoire peut aussi être affectée par l’arsenic et les cyanures qui sont des

inhibiteurs d’enzymes de la respiration cellulaire.

D’autres organes sont touchés, ceux responsables de fonctions détoxifiantes (foie, reins)

effet germinaux : altération des fonctions de reproduction ou de la descendance. Ex :

stérilisation, effets tératogènes.

effets cancérogènes : c’est la génotoxicité, définie comme l’action du toxique sur le

matériel génétique (effets mutagènes).

2) Fondements de l’écotoxicologie

L’écotoxicologie est la science qui étudie l’effet des substances toxiques sur les écosystèmes.

a. Les approches (pour réaliser une étude écotoxicologique)

♦Les tests biologiques ou bioessais

Ce sont des tests de laboratoire. Un test idéal est un test simple, rapide, sensible, reproductible

et représentatif. Le test idéal étant inexistant, plusieurs tests sont donc associés.

Il existe donc des test létaux, par exemple :

le test daphnies. C’est le plus utilisé notamment dans le calcul de toxicité des effluents

industriels (test immobilisant 50% de la population).

Il existe aussi des tests sublétaux, par exemple :

recherche de la concentration diminuant de moitié l’intensité lumineuse émise par des

bactéries marines luminescentes, on parle de CE50 (concentration efficace).

Enfin, il existe des tests chroniques.

Des mesures de bioaccumulation sont aussi entreprises. Enfin, il peut y avoir des tests

tératogènes sur des poissons. La plus forte concentration sans effet observable (CSEO) est ensuite

déterminée.

♦Les espèces indicatrices ou bioindicateurs

Les espèces benthiques sont souvent choisies. Parmi les bioindicateurs les plus utilisés il y a :

bactéries et champignons. ex : les microorganismes saprobiontes (vivants dans les milieux

riches en matière organique) recouvrent le fond de pellicules blanchâtres, flocons ou filamenteux

comme Zooglea ramigera.

les germes indicateurs de pollution fécale en eau douce ou côtière. ex : coliformes,

streptocoques, salmonelles …

les algues : comme les algues filamenteuses saprobiontes (ex : Spirulina jenneri une

cyanophycée). Il y a aussi les diatomées benthiques (indices diatomiques) sur les rivières. Dans cette

méthode, une note de polluosensibilité a été attribuée à chaque espèce.

les plantes : les bryophytes sont particulièrement intéressantes pour l’analyse des

micropolluants qu’elles concentrent. Les association de plantes supérieures des cours d’eau

renseignent sur l’état de la rivière (niveau trophique, turbidité).

les animaux : méthode basée sur l’étude du peuplement d’invertébrés benthiques (larves

d’insectes, crustacés, mollusques et vers). L’indice est déterminé par les groupes les plus sensibles

présents dans l’échantillon. Parmi les animaux, les oligochètes, sensibles à la présence de

micropolluants, aux conditions physico-chimiques et écologiques sont utilisés.

IV LES RISQUES BIOLOGIQUES : BACTERIES, VIRUS, PROTOZOAIRES ET METAZOAIRES

1) Principales bactéries recherchées dans les eaux

Les bactéries sont couramment recherchées dans les eaux, principalement comme témoins de

contamination fécale. Les bactéries peuvent être ubiquistes (on les rencontre fréquemment),

spécifiques (d’origine fécale stricte) ou résistantes (résistant longtemps dans le milieu extérieur).

Bactérie

Caractéristiques

Action sur l’homme

Exemple

Streptocoques

Streptocoques fécaux = témoins

de contamination fécale

Peu pathogènes

Enterococcus faecalis

Staphylocoques

Présence d’espèces pathogènes

Affections cutanées et

intoxications

Staphylococcus aureus

Coliformes

thermotolérants

Témoins de contamination

fécale

Gastro-entérites

Escherichia coli

Pseudomonas

Beaucoup de saprophytes, des

espèces pathogènes

Surinfections cutanées,

infections ORL

Pseudomonas aeruginosa

Clostridium

Sporulation, témoins de

contamination fécale

Infections graves

Clostridum perfringens

4

c. Autres espèces pathogènes présentes dans l’eau mais non fréquemment recherchées

Leptospires : il existe des espèces pathogènes provoquant des problèmes hépatiques. Chiens et

rats en sont les porteurs. La leptospirose est très répandue dans le monde. Les leptospires sont

éliminées dans les urines et peuvent survivre dans la terre et l’eau. La contamination se fait par

absorption.

Vibrio cholérique : responsable des épidémies de choléra. Ce sont des germes extrêmement

pathogènes provoquant diarrhées et vomissement constants (la mort peut survenir après 48 à 72

heures).

Légionnelles : pouvoir pathogène avec développement de fièvres ou pneumopathies. Leur

multiplication se fait dans les eaux chaudes et la contamination par les aérosols.

2) Les principaux virus rencontrés dans l’eau

Les principaux virus pathogènes pour l’homme, rencontrés dans l’eau sont :

des entérovirus :

- agents des hépatites. Le virus de l’hépatite A peut être transmis par ingestion

d’eau ou d’aliments. Les hépatites sont des maladies graves parfois mortelles

(surtout dans les pays en voie de développement).

- agents de la poliomyélite ou poliovirus. La contamination se fait à partir de

l’eau (ou des aliments). Ces virus attaquent les centres nerveux entraînant de

incapacités motrices.

responsables de gastro-entérites, de diarrhées, de méningites.

les papillomavirus : responsables des verrues contractées dans les piscines. Il y a donc des

normes pour les eaux de baignade et d’AEP.

3) Les protozoaires pathogènes rencontrés dans les eaux

Dans les eaux douces, les amibes libres sont des parasites potentiels. Ce sont les parasites les

plus nombreux, les plus fréquents et les plus variés. Deux genres sont particulièrement importants :

Naegleria et Acanthamoeba peuvent être retrouvés dans tous les milieux.

Naegleria fowleri est toujours pathogène. Parmi les Acanthamoeba, deux espèces sont toujours

pathogènes. Ces espèces sont particulièrement répandues car elles ont une résistance élevée.

Les modes de contamination :

Acanthamoeba : trancutanée à l’occasion d’un microtraumatisme

Naegleria : contamination intra-pulmonaire à partir des voies respiratoires à

l’occasion d’un bain.

Dans tous les cas, les localisations cérébrales sont les plus souvent mortelles.

On peut aussi citer comme autre type de protozoaires Cryptosporidium (non amibe) qui est

responsable de diarrhées surtout chez les enfants. Ce protozoaire est transmis par l’eau et les aliments

souillés.

Certains parasites sont cosmopolites alors que d’autres sont strictement limités à des zones

géographiques déterminées du fait de leurs exigences : température, cycle à hôte intermédiaire.

Dans les pays fortement industriels, le plus fréquent est Giardia. Cette fréquence est due à la

présence de réservoirs de parasites animaux variés et répandus (rats, chiens, chats …). Les différentes

espèces connues contaminant l’homme sont retrouvées fréquemment dans les eaux de rivière et des

lacs et sont résistants aux traitements de chloration appliqués aux eaux d’alimentation.

4) Les métazoaires parasites des eaux

a. Le ténia

Ces vers peuvent contaminer les réseaux d’alimentation en EP par ruissellement des eaux

superficielles. Certains sont présents dans les eaux usées et dans les eaux douces.

b. Les bothriocéphales

Ce sont des parasites de l’intestin de l’homme et d’autres mammifères. Les œufs se

développent dans les eaux sous forme de larve. Le développement nécessite trois hôtes successifs : un

copépode (mollusque), un petit puis un gros poisson. L’hôte définitif est l’homme qui s’infecte en

mangeant la chair mal cuite (ou crue du poisson).

5

c. Les trématodes

Parmi eux on a les douves dont Fasciola hépatica (la grande douve), parasite du foie de

l’homme et des ruminants. Les œufs disséminés par les déjections du bétail se développent dans l’eau

sous forme de larves ciliées. Elles pénètrent dans un mollusque. Après transformation en cercaire

(larve à un stade différent), elle quitte le mollusque et se fixe sur les plantes. L’homme s’infecte en

mangeant cru du cresson sauvage.

Dans ce groupe, on a aussi les bilharzies. Les genres Schisostoma sont pathogènes. Les œufs

sont éliminés dans les urines ou les selles. Le cycle est identique à celui des douves. Les cercaires

pénètrent activement à travers la peau et se transforment en adulte à travers un parcours dans les

poumons et le foie.

V LES POLLUTIONS : ASPECTS GENERAUX

Une pollution résulte de l’introduction dans un milieu de substances conduisant à son

altération. Un rejet n’est donc polluant que s’il entraîne une dégradation du milieu récepteur.

3) Les différentes pollutions

a. La pollution domestique

Elle provient des habitations, véhiculée par le réseau d’assainissement jusqu’à la station

d’épuration. Elle se caractérise par des germes fécaux, de fortes teneurs en matière organique, des sels

minéraux (N, P) et des détergents. Grâce aux STEP, les quantités rejetées sont moindres (de 50 à 90%

retenues).

b. La pollution industrielle

Elle provient des usines et elle est d’une grande diversité. On y trouve : matières organiques et

graisses, hydrocarbures, métaux, acides, bases et produits chimiques divers, eaux chaudes, matières

radioactives.

c. La pollution agricole

Elle provient des cultures ou des exploitations. Elle est caractérisée par de fortes teneurs en

sels minéraux (N, P, K) provenant des engrais, des purins et lisiers et par la présence de produits

chimiques de traitement (pesticides et herbicides).

d. Phénomènes naturels

Divers phénomènes naturels peuvent être à l’origine de pollution (telle les irruptions

volcaniques par exemple).

4) Conséquences d’une pollution

a. Conséquences sanitaires

Par définition, ce sont les conséquences sur la santé d’une population humaine. Les

conséquences peuvent être liées à l’ingestion d’eau, de poissons ou par contact ave le milieu

aquatique. Les conséquences sanitaires d’une pollution sont variables dans le temps en fonction de

l’usage de l’eau. ex : la pollution d’une nappe non exploitée, n’a pas de conséquences sanitaires

immédiates mais longtemps après si la nappe est utilisée pour l’AEP.

b. Conséquences écologiques

Ici sont traitées les conséquences en rapport avec la dégradation du milieu. On mesure ces

conséquences en comparant l’état du milieu pollué par rapport à ce qu’il aurait été sans pollution

(réduction des potentialités d’exploitation du milieu).

c. Conséquences esthétiques

Prise en compte des pollutions n’ayant pas de conséquences sanitaires ou écologiques

importantes mais perturbant l’image du milieu. Ex : bouteilles ou sacs plastiques. Celles-ci constituent

les conséquences les plus perceptibles.

6

6

1

/

6

100%