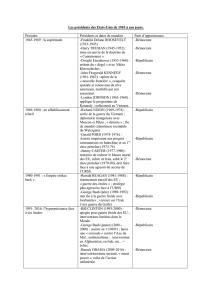

john f. kennedy, la france et le maghreb 1957-1963

JOHN F. KENNEDY,

LA FRANCE ET LE MAGHREB

Histoire et Perspectives Méditerranéennes

Collection dirigée par Jean-Paul Chagnollaud

Dans le cadre de cette collection, créée en 1985, les Éditions L'Harmattan se

proposent de publier un ensemble de travaux concernant le monde méditerranéen des

origines à nos jours.

Déjà parus

Mahmoud OURABAH, Premiers pas. Souvenirs autour d’un projet de développement

de l’Algérie, 1963-1980, 2012.

Xavier JACQUEY, Ces appelés qui ont dit non à la torture, 2012.

Daniel LAGOT, Responsabilité de protéger et guerres « humanitaires ». Le Cas de la

Libye, 2012.

Michel BUR, Algérie 60. Mascara-Sétif, 1er janvier 1960-16 février 1961, 2012.

Ali ABASSI, Espace francophones tunisiens ou Main de fatma, 2011.

Chokri BEN FRADJ, Oliviers et oléiculture en Tunisie, 2011.

Guillaume D’HOOP, Les Algériens dans le prisme des faits divers, Une lecture de la

guerre d’Algérie (1954-1962), 2011.

Sébastien ABIS et Damien CORDIER-FERON, Bizerte, otage de l’histoire. De la

Seconde Guerre mondiale aux indépendances du Maghred, 2011.

Fabien SACRISTE, Germaine Tillion, Jacques Berque, Jean Servier et Pierre

Bourdieu. Des éthnologues dans la guerre d'indépendance algérienne, 2011.

Abraham LAHNITE, L’application du Traité de Fez dans la région du Souss, 2011.

Abraham LAHNITE, Le Souss géographique, historique et humain, 2011.

Abraham LAHNITE, Les conditions d’établissement du Traité de Fez, 2011.

Arfaoui KHEMAIS, Les élections politiques en Tunisie de 1881 à 1956, 2011.

Hamid CHABANI, Le printemps noir de 2001 en Kabylie, 2011.

Makhtar DIOUF, L’islam, un frein au développement, 2011.

Hassane Zouiri, Le Partenariat euro-méditerranéen. Contribution au développement du

Maghreb, 2010.

Tarek HEGGY, Le Djinn Radical, 2010.

Mehenni AKBAL, Père Henri Sanson s.j. Itinéraire d'un chrétien d'Algérie, 2010.

Hadj MILIANI, Des louangeurs au home cinéma en Algérie, 2010.

Houria ALAMI M'CHICHI, Le féminisme d'Etat au Maroc, 2010.

Jean-Marc VALENTIN, Les parlementaires des départements d'Algérie sous la IIIe

République, 2010,

Jean OTTER, Journal de voyages en Turquie et en Perse, Présentation d'Alain Riottot, 2010.

Mohammed TELHINE, L'islam et les musulmans de France. Une histoire de mosquées,

2010.

Maher ABDMOULEH, Partenariat euro-méditerranéen. Promotion ou instrumentalisation

des Droits de l'homme, 2010.

Saïd SADI, Amirouche, une vie, deux morts, un testament. Une histoire algérienne, 2010.

Mahmoud-Hamdane LARFAOUI, L’occupation italienne de la Libye. 1882-1911, 2010.

Fredj MAÂTOUG

JOHN F. KENNEDY,

LA FRANCE ET LE MAGHREB

1957-1963

Préface de Jacques THOBIE

L’Harmattan

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%