Hépatites d`origine virale des Léporidés: introduction et

Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 1991, 10 (2), 269-282

Hépatites d'origine virale

des Léporidés:

introduction et hypothèses étiologiques

J.-P.

MORISSE, G. LE GALL et E. BOILLETOT *

Résumé: En moins de dix ans, deux affections hépatiques virales très graves

se sont répandues chez les Léporidés (lapins et lièvres) dans de très nombreux

pays. Au mois de mai 1989, l'Office International des Epizooties a attribué à

la première de ces nouvelles affections, la dénomination de «maladie

hémorragique virale du lapin», avec inscription sur la Liste B du Code zoo-

sanitaire international. Cette maladie est cliniquement très proche du «syndrome

du lièvre brun européen». Cependant, de nombreuses inconnues subsistent sur

la nature exacte des virus du lapin et du lièvre car, bien qu'apparentés, ces virus

semblent différents et la transmission croisée entre espèces fait actuellement

l'objet de résultats contradictoires.

Malgré la mise en évidence récente de leur étiologie virale, les hépatites des

Léporidés sévissent probablement depuis plusieurs années en Europe ; elles

existent sous une forme clinique chez le lièvre en Europe du Nord depuis 1980

environ et sous une forme inapparente (ou ignorée) depuis 1975 chez le lapin

en Tchécoslovaquie. Ces maladies des Léporidés sont de véritables hépatites

virales et elles présentent avec certaines hépatites virales humaines (B et non-A

non-B),

sous leur forme fulminante, des ressemblances frappantes pour ce qui

concerne la clinique, les lésions anatomopathologiques et le mode de

transmission.

La contamination par voie fécale-orale, prédominante pour les hépatites A

et E, expliquerait aussi, dans le cas des animaux, la vulnérabilité toute particulière

des petits élevages fermiers, seuls utilisateurs de fourrages potentiellement

contaminés.

La diversité des virus (ARN et ADN) responsables, chez l'homme, d'hépatites

graves, permet de s'interroger sur la possibilité d'une étiologie également multiple

chez les Léporidés.

Bien qu'aucune transmission à l'homme n'ait été observée, même chez les

populations en contact avec le virus animal, les ressemblances entre hépatites

des Léporidés et hépatites virales humaines, justifieraient l'instauration d'une

concertation avec les milieux médicaux spécialisés.

MOTS-CLÉS : Epidémiologie - Hépatite E - Hépatites fulminantes - Hépatites

virales non-A non-B - Maladie hémorragique virale du lapin - Pathogénie -

Syndrome du lièvre brun européen.

* Centre National d'Etudes Vétérinaires et Alimentaires, B.P. 53, 22440 Ploufragan, France.

270

GÉNÉRALITÉS

Le développement de la cuniculture au cours des vingt dernières années a entraîné,

du fait de l'intensification des techniques d'élevage, une augmentation de la fréquence

et de la gravité des affections respiratoires et digestives. L'étiologie de ces deux

syndromes a fait l'objet de recherches bactériologiques d'autant plus nombreuses que

le rôle exact des bactéries mises en évidence (pasteurelles, colibacilles, clostridies) est

souvent indissociable de celui des conditions d'environnement des animaux

(claustration, alimentation, hyperproductivité).

Bien que de nombreux virus aient été isolés chez le lapin, surtout lors de contrôles

réalisés chez les animaux de laboratoire, la virologie a longtemps été axée sur l'étude

de la seule maladie économiquement importante et dont l'étiologie virale soit

indiscutable : la myxomatose.

La mise en évidence en République populaire de Chine, en 1984 (16, 27, 34) d'une

maladie hémorragique virale (ou pneumonie hémorragique virale) à évolution

foudroyante a marqué un tournant dans l'étude de la pathologie du lapin (Oryctolagus

cuniculus).

C'est seulement en 1988 que le rapprochement a été fait entre cette maladie et

une affection cliniquement identique apparue sur le continent européen : d'abord

dans le sud de l'Italie en 1986 puis dans d'autres pays européens, ainsi qu'en Afrique

(Egypte et Tunisie) et même en Amérique (Mexique).

La nature hémorragique des lésions, l'atteinte hépatique massive, l'origine

apparemment alimentaire des troubles, ont été interprétées d'emblée, comme autant

d'éléments orientant vers une étiologie toxique. Cette hypothèse reprise et amplifiée

par les média a été présentée comme le résultat d'une pollution de l'environnement,

ce qui était un défi à la logique puisque seuls les lapins semblaient sensibles aux

toxiques (3, 5, 21).

Dans certains pays, comme l'Italie, une campagne de presse, attribuant l'origine

du problème aux retombées radioactives de Tchernobyl, a été à l'origine d'un véritable

désastre économique pour les éleveurs.

Enfin, les observations épidémiologiques et virologiques, jointes aux études

anatomopathologiques, ont clairement démontré l'origine infectieuse et plus

particulièrement virale de cette hépatite nécrotique primaire, secondairement

responsable de troubles de la coagulation (14, 15, 19, 21, 23, 33).

Au mois de mai 1989, l'Office International des Epizooties donnait à cette affection

l'appellation de «maladie hémorragique virale du lapin» et, en anglais, de viral

haemorrhagic disease (VHD), avec inscription sur la Liste B du Code zoo-sanitaire

international.

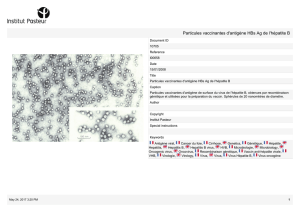

Si les particules virales sont facilement mises en évidence au niveau des hépatocytes,

leur adaptation en milieu cellulaire a longtemps été un échec, aussi la culture réussie

par des chercheurs chinois (notamment C.-Y. Ji) et rapportée dans le présent ouvrage

par W.-Y. Xu et H.-B. Huang fait-elle figure de première mondiale. Auparavant,

faute de pouvoir obtenir ce virus par culture, ses caractéristiques ont été étudiées sur

des broyats de foie, avec des résultats souvent discordants, suivant les auteurs : virus

271

ADN de type parvovirus pour certains (6, 10, 34) ou virus ARN de type calicivirus

pour d'autres (13, 23, 24).

Cette ambiguïté persiste, à moins que (hypothèse développée ultérieurement) nous

ne soyons en présence de deux virus différents s'exprimant cliniquement de façon

peu ou pas différenciée.

Depuis 1985 (et sans doute depuis plusieurs années), une autre espèce animale

appartenant au même ordre des Léporidés, le lièvre (Lepus europaeus et Lepus

timidus),

subit également de lourdes pertes dans plusieurs pays d'Europe du Nord

et de l'Ouest (8, 11, 17, 18).

Cette affection, connue en français sous le nom de «syndrome du lièvre brun

européen» et, en anglais, d'European brown hare syndrome (EBHS), présente les

mêmes caractéristiques lésionnelles que la VHD et, tout comme chez le lapin,

différentes étiologies toxiques ont été d'abord envisagées : ingestion de

mercaptodimethur (hélicide largement utilisé sur les cultures betteravières) ou

consommation exagérée de colza de variété «O.O».

Une origine bactérienne a également été suspectée par suite de l'isolement assez

fréquent de Clostridium sordellii sur les cadavres (17).

Après 1988, la mise en évidence relativement aisée au niveau hépatique de particules

virales morphologiquement identiques à celles de la VHD chez le lapin, jointe à la

similitude des lésions anatomopathologiques, ont incité certains chercheurs à proposer

pour les deux syndromes une appellation unique : «hépatite nécrotique infectieuse

des Léporidés» (19).

Pour la suite de l'exposé et compte tenu des recherches en cours, les appellations

VHD et EBHS seront utilisées respectivement pour le lapin et pour le lièvre.

EXTENSION GÉOGRAPHIQUE

Signalée pour la première fois en 1984 en République populaire de Chine et en

République de Corée, la VHD du lapin est observée sur quatre continents dans de

très nombreux pays (Tableau I).

Dans le cas particulier de la France, les premiers cas d'EBHS ont été observés

en 1985 (17, 18) et les premiers cas de VHD en juillet 1988 (21) ; depuis cette date,

la diffusion des deux maladies a été suivie grâce à un réseau d'épidémio-surveillance

reposant sur les informations recueillies auprès des laboratoires de diagnostics

départementaux répartis sur l'ensemble du territoire français. Les diagnostics

essentiellement nécropsiques font l'objet, pour partie, d'un contrôle virologique [test

d'hémagglutination (HAT), immuno-électromicroscopie, immunofluorescence] réalisé

par le Centre National d'Etudes Vétérinaires et Alimentaires (15).

Ces renseignements permettent de connaître l'extension des affections, mais il est

impossible d'en évaluer la prévalence en raison du faible pourcentage de cas faisant

l'objet d'une demande de diagnostic. La Figure 1 montre la surperposition sur les

mêmes secteurs géographiques de la VHD sur lapins domestiques et sauvages et de

l'EBHS chez le lièvre.

272

TABLEAU I

Liste des pays ayant signalé la présence

des hépatites d'origine virale chez les Léporidés

ORIGINE ET MODE DE TRANSMISSION DE LA VHD ET DE L'EBHS

Origine

Si la VHD du lapin sous sa forme clinique a été observée pour la première fois

en République populaire de Chine et en République de Corée en 1984, il n'est pas

évident que le virus soit d'origine asiatique.

Des contrôles réalisés en Tchécoslovaquie sur des sérums conservés depuis 1975

et montrant la présence d'anticorps anti-VHDV sur un pourcentage élevé d'animaux

(Rodák, article dans le présent ouvrage) attestent que l'infection devait nécessairement

exister dès cette époque, soit sous une forme inapparente, soit sous une forme subaiguë

qui aurait pu passer inaperçue. Cette présence très précoce du virus sur le continent

Pays VHD EBHS

Asie

République populaire de Chine 1984

République de Corée 1984

Europe

Allemagne 1989 1987

Autriche 1989 1986

Belgique 1989 1985?

Danemark 1990 1982-1983

Espagne 1988

France 1988 1985-1986

Grande-Bretagne 1991

Grèce 1990 1988

Hongrie 1987

Italie 1986 1985-1986

Malte 1990 1989

Pologne 1989

Portugal 1988

Roumanie 1989

Suède 1980-1984

Suisse 1988

Tchécoslovaquie 1987

URSS 1986-1987?

Yougoslavie 1989

Afrique et Océan Indien

Egypte 1988

Liban 1989

Ile de la Réunion 1989

Tunisie 1989

Amérique

Mexique 1988

273

FIG. 1

Répartition de la VHD et de l'EBHS

sur le territoire français en 1990

Nombre de foyers répertoriés en 1990:

• lapins domestiques 570 VHD

A lapins sauvages 216 VHD

O lièvres 406 EBHS

Source: Réseau de Surveillance VHD-EBHS, CNEVA, Ploufragan, France.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%