Complications infectieuses induites par le mésusage de la buprÃ

La Revue de médecine interne 31 (2010) 188–193

Article original

Complications infectieuses induites par le mésusage de la buprénorphine

haut dosage (Subutex®) : analyse rétrospective de 42 observations

Infectious adverse events related to misuse of high-dose buprenorphine:

A retrospective study of 42 cases

D. Graua, N. Vidala, V. Faucherreb, Y. Léglisec, V. Pinzania,

J.-P. Blayaca, J. Reynesd, H. Peyrièrea,∗

aService de pharmacologie médicale et toxicologie, hôpital Lapeyronie, centre d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance (CEIP),

CHU de Montpellier, 191, avenue du Doyen-Gaston-Giraud, 34295 Montpellier cedex 5, France

bService de médecine interne A, hôpital Saint-Éloi, CHU de Montpellier, 34295 Montpellier, France

cUnité de traitement des toxicodépendances, hôpital La-Colombière, CHU de Montpellier, 34295 Montpellier, France

dService des maladies infectieuses et tropicales, hôpital Gui-de-Chauliac, CHU de Montpellier, 34295 Montpellier, France

Disponible sur Internet le 6 janvier 2010

Résumé

Propos. – Le mésusage de la buprénorphine haut dosage (BHD), principalement par injection, est à l’origine de complications, notamment

infectieuses.

Méthodes. – Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les complications infectieuses observées chez des patients injecteurs de BHD.

Quarante-deux dossiers ont été recensés (29 hommes et dix femmes) et les données ont été recueillies entre mars 1999 et décembre 2008.

Résultats. – Les complications infectieuses rapportées étaient des infections cutanées (27 cas), des endocardites infectieuses (neuf cas), des

infections ostéoarticulaires (quatre spondylodiscites, une sacroiliite) et une embolie vasculaire avec baisse de l’acuité visuelle.

Conclusion. – Si en France le bilan des traitements de substitution par la BHD est positif compte tenu du nombre de patients traités, la possibilité

d’injecter ce médicament peut être à l’origine de complications infectieuses graves et souligne l’importance d’une implication plus adaptée des

professionnels prenant en charge les toxicomanes substitués.

© 2009 Société nationale française de médecine interne (SNFMI). Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Mots clés : Buprénorphine ; Mésusage ; Injection ; Complications infectieuses ; Endocardite

Abstract

Purpose. – Misuse of high-dose buprenorphine (HDB), mainly by injection, is responsible of frequent infectious adverse events.

Methods. – This is a retrospective study of infectious complications occurring in patients using HDB by injection. Forty-two cases were identified

(29 men and ten women) and the data were collected between March 1999 and December 2008.

Results. – The infectious complications included cutaneous infections (27 cases), endocarditis (nine cases), osteoarticular infections (four

spondylodiscitis and one sacroiliitis), and a vascular embolism with decrease in visual acuity.

Conclusion. – The results of HDB maintenance treatment must be improved, both from the point of view of substitution and to limit its misuse

by intravenous route injection. Health professionals have to play an important role in drug addict patients’ education and supervision, to prevent

buprenorphine injection and related infectious complications.

© 2009 Société nationale française de médecine interne (SNFMI). Published by Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Keywords: Buprenorphine; Infectious diseases; Misuse; Injection; Endocarditis

∗Auteur correspondant.

Adresse e-mail : h-peyriere@chu-montpellier.fr (H. Peyrière).

1. Introduction

La buprénorphine haut dosage (BHD), commercialisée

en France depuis 1996 sous le nom de Subutex®, est un

0248-8663/$ – see front matter © 2009 Société nationale française de médecine interne (SNFMI). Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

doi:10.1016/j.revmed.2009.10.433

D. Grau et al. / La Revue de médecine interne 31 (2010) 188–193 189

agoniste–antagoniste des récepteurs morphiniques, indiqué dans

le traitement substitutif des pharmacodépendances aux opiacés

[1]. Son action d’agoniste partiel limite les effets dépresseurs

respiratoires observés plus fréquemment avec les agonistes

morphiniques. C’est en partie en raison de cette apparente sécu-

rité pharmacologique que la prescription se fait de fac¸on peu

contraignante sans qu’un système spécifique d’évaluation et de

surveillance ait été mis en place.

Selon un rapport de 2004 de l’Observatoire franc¸ais des

drogues et des toxicomanies (OFDT), la BHD serait injectée

par 11 % des personnes sous protocole médical et par 54 % des

personnes l’utilisant sans prescription [2]. Plus récemment, les

résultats de l’enquête Oppidum d’octobre 2008 indiquent que la

buprénorphine est injectée par 9 % des patients sous protocole

traités par Subutex®, 5 % des patients sous protocole traités par

buprénorphine générique et par 18 % des patients recevant de la

buprénorphine hors protocole [3].

Cette pratique limite l’impact des traitements de substitution

sur la réduction des pratiques d’injection, mais a surtout des

conséquences sanitaires préoccupantes locorégionales (abcès,

lymphœdèmes, nécroses...) et systémiques (contaminations

virales, candidoses systémiques...). Son utilisation détour-

née par certaines personnes en association à d’autres produits

(benzodiazépines, alcool...) est à l’origine de surdosages poten-

tiellement mortels [2].

L’objectif de cette étude est l’analyse rétrospective des

complications infectieuses observées chez des patients toxico-

manes à la suite du mésusage de la buprénorphine par voie

intraveineuse.

2. Patients et méthodes

Il s’agit d’une enquête rétrospective incluant les patients

ayant présenté des complications infectieuses liées à l’injection

de BHD et qui ont été pris en charge dans différents services du

Centre hospitalier universitaire de Montpellier. Ces cas ont été

notifiés au Centre d’évaluation et d’information de la pharmaco-

dépendance (CEIP) du Languedoc-Roussillon par des médecins

spécialistes dans la prise en charge des patients toxicomanes,

sur une période de 1999 à fin 2008. En effet, selon les articles

R. 5219-1 à R. 5219-15 du code de la santé publique, les pro-

fessionnels de santé doivent obligatoirement déclarer au CEIP

de leur région les cas de pharmacodépendance grave ou d’abus

grave d’une substance, plante, médicament ou tout autre produit

ayant un effet psychoactif, à l’exception de l’alcool et du tabac

[4].

Le mésusage est une utilisation non conforme aux recomman-

dations du résumé des caractéristiques du produit mentionné à

l’article R.5128, à l’exclusion de l’usage abusif [5]. Cette défi-

nition englobe deux notions différentes, d’une part, la notion

d’utilisation avec indication « hors autorisation de mise sur le

marché (AMM) » ne s’intégrant pas dans une démarche thé-

rapeutique et, d’autre part, la notion d’utilisation erronée, ne

respectant pas les recommandations liées aux modes de prises

du traitement.

Les données suivantes ont été recueillies : âge, sexe, type

de toxicomanie, présence ou non de produits associés à

la buprénorphine, motif d’hospitalisation, présence ou non

de pathologies associées, suivi du traitement sous BHD,

complications infectieuses ainsi que l’agent bactérien respon-

sable, et enfin traitement et évolution de ces complications. Le

mode d’obtention de la buprénorphine (prescription médicale ou

non) a également été noté lorsque l’information était disponible.

3. Résultats

3.1. Description de la population étudiée

3.1.1. Démographie

Cette étude recense 39 patients, 29 hommes et dix femmes,

d’âge moyen de 31 ans (extrêmes 22–43). Certains patients ont

eu plusieurs infections.

3.1.2. Antécédents et histoire de la toxicomanie

Les patients déclaraient avoir antérieurement consommé

diverses substances : cannabis, morphiniques (héroïne, codéine),

cocaïne, ecstasy et autres, avant de s’injecter la BHD. Pour

deux d’entre eux, les produits consommés avant la buprénor-

phine n’étaient pas précisés. Vingt-sept d’entre eux pratiquaient

des injections d’héroïne parmi lesquels, quatre, avaient présenté

des abcès cutanés liés à l’injection. L’âge moyen à la première

injection était de 20,5 ans (extrêmes 16–29).

L’origine de l’obtention de la BHD est renseignée pour

20 patients : 16 patients l’avaient obtenue au travers d’une pres-

cription médicale, alors que quatre l’avaient achetée dans la

rue.

Trente-huit patients déclaraient injecter la BHD par voie

intraveineuse (i.v.) et un patient par voie intramusculaire (i.m.).

3.1.3. Co-morbidités

La présence de maladies associées ou de co-morbidités n’était

rapportée que pour 20 patients : dépression (deux fois), hépatite

C (11 fois), hépatite virale sans précision (une fois), hépatite B

(une fois), VIH (une fois), co-infection VIH–VHC (une fois), co-

infection VIH–VHB (une fois), co-infection VHC–VHB (deux

fois).

3.1.4. Polyconsommations

Vingt-deux patients (55 %) rapportaient la consommation de

substances, en association à la BHD, que ce soit dans le cadre

de protocoles thérapeutiques ou de la toxicomanie. Ainsi, huit

patients avaient une polytoxicomanie active : un patient déclarait

s’injecter de l’héroïne, deux patients consommaient du cannabis

dont un avec injections occasionnelles de cocaïne par voie intra-

veineuse et cinq patients consommaient d’autres drogues (non

précisées). Sept patients déclaraient consommer de l’alcool et

huit patients des benzodiazépines.

3.2. Complications infectieuses

Dans cette étude, les complications infectieuses observées

étaient localisées ou systémiques, les deux types d’infection

pouvant coexister chez un même patient.

190 D. Grau et al. / La Revue de médecine interne 31 (2010) 188–193

Tableau 1

Infections systémiques recensées après injection intraveineuse de buprénorphine chez 15 patients.

NoAnnée de

survenue

Âge/sexe Motif de

consultation

Pathologies

associées

ATCD Obtention

BHD

Complications

infectieuses

Bactériologie Traitement Évolution

Endocardites

1 2001 31/M Infection cutanée VHC Injection

héroïne : abcès

Prescription

médicale

Endocardite,

emboles septiques

(cérébraux et

spléniques)

ND Augmentin®Favorable

2 2002 42/M AEG fébrile VHB, VHC Injection

héroïne

Prescription

médicale

Endocardite

aortique

ND Clamoxyl®,

remplacement valve

aortique

Favorable

3 2002 32/M Choc septique

avec embolie

pulmonaire

massive

ND ND ND Endocardite

tricuspidienne

Streptococcus puis

levure avec doute

sur un SAMS

surajouté

Vancomycine®,

Triflucan®,

tricuspidectomie

partielle

Favorable

4 2003 29/M AEG, fièvre ND Injection

héroïne,

cocaïne, alcool

Prescription

médicale

Endocardite

tricuspidienne

(2 épisodes)

SA Bristopen®,

Gentalline®, puis

Oflocet®, Rifadine®

Favorable

méthadone

5 2005 35/M Fièvre, douleur

thoracique

VHC Injection

héroïne, alcool

ND Endocardite

tricuspidienne,

pneumopathie

bilatérale abcédée

avec épanchement

pleural, embole

septique, arthrite

sternoclaviculaire

SAMS Oflocet®, Dalacine®,

Bristopen®,

Vancomycine®

Favorable,

insuffisance

tricuspide

méthadone

6 2005 26/M AEG, fièvre, toux,

douleur thoracique

VIH, VHC Injection

héroïne

Rue Endocardite

tricuspidienne,

abcès pulmonaire

et pyothorax,

ostéomyélite, choc

septique, abcès

fesse

SAMS Bristopen®,

Gentalline®, drainage

chirurgical, puis

Augmentin®,

Oflocet®

Favorable, fuite

tricuspide

méthadone

7 2006 43/F AEG fébrile VHC Injection

héroïne, alcool

ND Ulcération

cutanée,

endocardite,

embole septique,

« syndrome de

Popeye »

SAMS Vancomycine®,

Gentalline®,

Rocéphine®, puis

Bristopen®,

Gentalline®

ND

8 2006 28/F Détresse

respiratoire aiguë,

sepsis sévère ;

infection cutanée

TS, dépression Codéïne, BDZ Endocardite

tricuspidienne,

abcès jambes

SAMS Bristopen®

Gentalline®,

végectomie

tricuspidienne

ND

9 2008 25/M Fièvre, douleur

thoracique

Injection

cocaïne,

cannabis

Rue Endocardite

tricuspidienne,

embolie

pulmonaire, abcès

pulmonaire

SAMS Vancocine®,

Orbenine®,

Gentalline®,

végectomie

tricuspidienne

Favorable

méthadone

D. Grau et al. / La Revue de médecine interne 31 (2010) 188–193 191

Tableau 1 (Continued )

NoAnnée de

survenue

Âge/sexe Motif de

consultation

Pathologies

associées

ATCD Obtention

BHD

Complications

infectieuses

Bactériologie Traitement Évolution

Spondylodiscite

10 2002 25/M Syndrome

rachidien avec

raideur

ND Cannabis,

cocaïne ;

injection

héroïne

Prescription

médicale

Spondylodiscite

L3–L4

ND Triflucan®, Dalacine®Favorable

11 2003 33/F Lombalgies VHC injection

cocaïne

Spondylodiscite Streptococcus

gordinii

Bristopen®,

Rifadine®, puis

Dalacine®, Oflocet®,

Favorable

méthadone

12 2007 M/36 Spondylodiscite Dépression Ecstasy,

cocaïne,

héroïne

Prescription

médicale

Spondylodiscite Klebsiella oxytoca Bactrim®, Ciflox®Favorable

méthadone

13 2007 F/42 Lombalgies Héroïne Prescription

médicale

Spondylodiscite Staphylococcus

coagulase

négative MS

Oflocet®, Bactrim®Favorable

méthadone

Sacroiliite

14 2003 26/M AEG, douleur

fesse

ND Injection

héroïne,

cannabis,

alcool

ND Sacroiliite SA Bristopen®, Ciflox®Favorable

méthadone

Autre

15 2003 37/M Baisse acuité

visuelle ; infection

cutanée

VHC Injection

héroïne

Prescription

médicale

Abcès pouce,

embolie

vasculaire :

hémorragie

rétinienne

Enterobacter

cloacae

Vancomycine®, puis

Ciflox®PO

Favorable

BHD : buprénorphine haute dose ; ATCD : antécédents ; AEG : altération de l’état général ; ND : non documenté ; BDZ : benzodiazépines ; SA : Staphylococus aureus ; SAMS : Staphylococus aureus méticilline

sensible ; MS : méticilline sensible ; VHB : virus de l’hépatite B ; VHC : virus de l’hépatite C ; p.o. : par voie orale ; TS : tentative d’autolyse.

192 D. Grau et al. / La Revue de médecine interne 31 (2010) 188–193

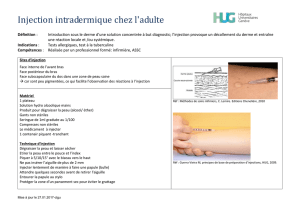

3.2.1. Infections cutanées

Vingt-sept cas d’infections cutanées ont été rapportés, repré-

sentant 64,3 % de la totalité des complications infectieuses

observées. Vingt-quatre de ces patients avaient consulté en rai-

son de la présence de manifestations cutanées. Les trois restants

présentaient une altération de l’état général avec fièvre à leur

arrivée à l’hôpital.

Parmi ces complications, les abcès étaient les plus fréquents

et concernaient 23 patients ; ils étaient localisés au bras ou à

l’avant-bras dans 55 % des cas. Ces abcès étaient associés à

une lymphangite (deux cas), un phlegmon (un cas) et une fol-

liculite (un cas). L’injection intramusculaire de buprénorphine

dans la fesse chez un patient était à l’origine d’un abcès fis-

tulisé au point d’injection. Enfin, un cas d’ulcérations (pieds

et mains), deux cas de tuméfaction des pouces et du poi-

gnet, et un phlegmon palmaire ont été observés. Dans trois

observations, ces abcès étaient associés à une complication

infectieuse systémique. L’identification bactérienne était obte-

nue pour trois seulement de ces infections cutanées : la présence

de streptocoques a été identifiée dans deux abcès (bras et

fesse) et Staphylococcus aureus était mis en évidence dans

un abcès de la jambe chez un patient ayant une endocardite

(Tableau 1).

Huit patients présentant des abcès étaient traités par

Augmentin®(amoxicilline–acide clavulanique) et six par

Pyostacine®(pristinamycine). Des interventions chirurgicales

(trois greffes de peau, trois drainages chirurgicaux, une apo-

névrotomie, une incision et une intervention chirurgicale non

précisée) ont été pratiquées, seules ou en association avec

une antibiothérapie, et un traitement antiseptique (Bétadine®,

Hexomédine®, pansement alcoolisé) était également été utilisé

chez cinq patients.

3.2.2. Infections systémiques

Quinze patients (38,5 %) présentaient une atteinte systé-

mique : neuf cas d’endocardite infectieuse, quatre cas de

spondylodiscite infectieuse, un cas de sacroiliite et un cas

d’hémorragie rétinienne secondaire à une embolie vascu-

laire avec baisse de l’acuité visuelle. Dans trois cas, les

infections systémiques étaient associées à des abcès cutanés

(Tableau 1). Pour huit patients ayant présenté une infec-

tion systémique, le traitement de substitution aux opiacés

était orienté vers l’entrée dans un programme métha-

done.

Les neuf observations d’endocardite infectieuse représentent

60 % des infections générales. La localisation tricuspidienne

est dominante (six endocardites tricuspidiennes, une aor-

tique et deux de localisation non précisée). Chez 55 % des

patients ayant eu une endocardite, une complication sep-

tique était associée : emboles septiques chez deux patients,

atteinte pulmonaire chez trois autres patients. Les agents

microbiens incriminés dans ces endocardites étaient Sta-

phylococcus aureus (sept fois), streptocoque (une fois) et

des levures (une fois). Une observation réalisait une infec-

tion plurimicrobienne à streptocoque et à Staphylococcus

aureus.

4. Discussion

La prévalence du mésusage de buprénorphine par voie intra-

veineuse est élevée, alors qu’elle a été longtemps sous-estimée.

Selon des études franc¸aises, 32 % et 47 % des patients inclus

rapportaient s’être injecté de la buprénorphine par voie intravei-

neuse après initiation du traitement [6,7]. L’injection demeure

le mode d’administration le plus fréquemment rapporté quand

la buprénorphine est détournée de son usage thérapeutique.

Elle permet la conservation d’un rituel de prise que beaucoup

d’anciens héroïnomanes ne parviennent pas à abandonner.

Les facteurs associés à l’injection de buprénorphine ont été

recherchés dans plusieurs études avec des résultats contradic-

toires. Ainsi, la co-morbidité psychiatrique, et en premier lieu la

dépression, est associée à l’injection de buprénorphine dans cer-

taines études [6,8,9] mais pas dans d’autres [10]. Dans l’étude

Subgeo, le fractionnement des prises de buprénorphine était

associé à l’injection [8]. Dans d’autres travaux, l’impulsivité [9],

ainsi que l’injection antérieure d’autres substances que la bupré-

norphine [7,9] étaient des facteurs de risque d’injection de BHD.

Enfin, dans une étude récente, la sévérité de la dépendance, la

perception d’un dosage inadéquat de buprénorphine et la pré-

sence d’idées suicidaires/tentatives de suicide ont été associées

à un risque plus élevé d’injection de buprénorphine [6]. Dans

notre étude, la majorité des « injecteurs » de buprénorphine était

de sexe masculin (75 %), à rapprocher des 77,2 % d’hommes

dans les enquêtes menées en France [7]. Dans l’étude de Roux et

al., les hommes représentaient 67 % des injecteurs ; néanmoins,

le sexe n’était pas statistiquement associé à l’injection [8].

L’injection de buprénorphine peut être à l’origine d’infections

locorégionales ou systémiques, mais aussi d’hépatite ou du

« syndrome de Popeye » [11,12]. Les infections cutanées consti-

tuent l’une des complications majeures chez les injecteurs de

buprénorphine. Plus de la moitié des patients présentent des

abcès cutanés, de localisation variée, principalement au niveau

des bras et des avant-bras, à proximité du site de l’injection. Pour

ce qui est des abcès, il est difficile de les attribuer en totalité à

une cause infectieuse. Ils peuvent, en effet, également parfois

résulter d’un mécanisme de chimiotoxicité. Les composés du

Subutex®(amidon de maïs, stéarate de magnésium) sont pour

la plupart insolubles ; ils épaississent la solution en cas de dilu-

tion et semblent être dommageables pour le système vasculaire

en cas d’injections répétées. Ce sont les injections, en l’absence

de précautions d’asepsie, qui sont à l’origine des complications

infectieuses que l’on observe chez le patient toxicomane. La sub-

stance injectée est rarement directement responsable ; la flore du

patient, le liquide de dissolution (eau, salive, jus de citron) ou

l’aiguille (utilisée à plusieurs reprises, échangée, humectée avec

la salive) sont à l’origine de l’infection [13,14].

L’injection intraveineuse de BHD est ainsi à l’origine d’une

grande variété d’infections systémiques, souvent aggravées par

le statut immunitaire du patient. L’étude de Chai et al. rap-

porte qu’en 2005, 14 des 77 patients hospitalisés à l’hôpital

universitaire de Singapour pour une complication infectieuse à

Staphylococcus aureus sensible à la méthicilline, s’injectaient de

la buprénorphine. Ces patients étaient jeunes (moyenne 31,9 ans)

et plus souvent des hommes. Dans cette étude, 11 patients avaient

6

6

1

/

6

100%