Principales vaccinations des volailles et programmes

Ecocongo • 1

Agriculture

Principales vaccinations des volailles

et programmes

Mots clés : volaille, poules, poulet de chair, maladies, vaccination, prévention

Explications des mécanismes naturels de défense contre les maladies infectieuses et analyse de la vaccination : objectifs,

voie d’administration, chronométrage, calendrier, réactions post-vaccales, combinaisons…

La vaccination permet de baisser l’incidence des maladies sur un élevage en augmentant la résistance spécique

des volailles.

Auteur(s) : Alain Huart et collaborateurs

Date de publication : 2004

Catégorie(s) : Élevage et pêche

Province(s) : Kinshasa • Bandundu • Équateur • Province Orientale • Nord-Kivu • Sud-Kivu •

Maniema • Katanga • Kasaï-Oriental • Kasaï-Occidental • Bas-Congo

Partenaire(s) : Centre agronomique et Vétérinaire tropical de Kinshasa

Nombre de pages : 3

Identication : F-EP-A5-10

Programmes de vaccination

1. RAPPEL DES CONCEPTS ET PRINCIPES

Il existe plusieurs méthodes ou conduites sus-

ceptibles de limiter l’entrée de maladies dans

un élevage. Une première possibilité, c’est

de réduire la pression ou charge infectieuse

(nombre d’agents pathogènes dans l’environ-

nement). Ceci peut être réalisé en améliorant

les conditions d’hygiène générale de la ferme.

Une autre pratique susceptible de baisser

l’incidence des maladies c’est d’augmenter

la résistance spécique des volailles par la

vaccination.

Pour mieux comprendre le mode d’action

d’un vaccin, nous devrions d’abord apprendre

les mécanismes naturels de défense contre

les maladies infectieuses. La résistance ou

défense d’un animal contre les agents patho-

gènes peut être subdivisée en :

• La résistance passive ou « première ligne

de défense ».

• La résistance spécique, « deuxième front

de défense » ou immunité.

Ces deux modalités sont naturellement

déterminées par les facteurs génétiques

(race, souche), l’âge, le niveau ou l’étape

de production et les conditions générales de

l’animal.

1.1. La résistance non-spécique

Le premier front de défense est constitué de

barrières naturelles.

• La peau : protection mécanique par les

plumes et les cellules épidermiques kéra-

tinisées à forte capacité de regénération

(ou réparation).

• Les muqueuses (épithélium non kératinisé

composé d’une ou plusieurs couches de cel-

lules). Il s’agit notamment de la muqueuse

conjonctive de l’œil, la muqueuse res-

piratoire (poumons et sacs aériens),

la muqueuse digestive (du bec au cloaque),

de la muqueuse urogénitale (oviducte, uté-

rus et conduit vaginal).

• Le proventricule succenturié : Le proven-

tricule est une importante barrière pour

les agents pathogènes ingérés par la voie

digestive. Le PH très bas (degré très élevé

d’acidité) est le résultat de l’acide hydro-

chlorique (HCl) élaboré par les glandes du

gésier. Il tue pratiquement tous les virus et

bactéries contenus dans les aliments et eau

de boisson. Seules les formes larvaires et les

oocystes de la coccidiose peuvent résister

dans ce milieu à PH bas.

• L’exclusion compétitive ou résistance de

colonisation

La résistance par colonisation est offerte

par la ore bactérienne qui protège la peau

et les muqueuses contre les agents patho-

gènes. Elle est aussi appelée « exclusion

compétitive car dans la lutte pour l’occupa-

tion de la surface des muqueuses ce sont les

bactéries pathogènes qui sont perdantes. Le

mode d’action n’est pas seulement méca-

nique (colonisation par occupation spatiale

mais aussi chimique par l’acidication du

milieu).

Les poussins fraîchement éclos ne dis-

posent pas de cette ore de protection. Ils

devraient normalement la recevoir de leur

mère. Force est donc d’administrer cette

ore de démarrage au couvoir juste à l’éclo-

sion. Plus tard l’administration se fera par

l’eau de boisson.

• La défense cellulaire

Les leucocytes (ou globules blancs) de dif-

férentes formes et tailles (neutrophiles et

macrophages) sont présents dans le sang,

sous la peau, les muqueuses et différents

tissus, prêts à neutraliser les agents patho-

2 • Ecocongo

Agriculture

gènes qui traversent les barrières natu-

relles.

Ces globules blancs agissent de façon non

spéciques et tenteront d’éliminer tout

pathogène par la phagocytose. D’autres

cellules sanguines, les lymphocytes, procè-

dent tout autrement vs-à-vis de pathogènes

spécifiques. La « résistance spécifique »

d’un animal dépend de son « immunité » ou

seconde ligne de défense.

1.2. Immunité ou seconde ligne

de défense

1.2.1. Introduction

L’immunité est un mécanisme de défense

spécique, ceci veut dire que quand un ani-

mal a acquis un niveau de résistance contre

un agent pathogène donné, par exemple le

virus de la maladie de la pseudo peste aviaire,

cette immunité ne pourra pas inactiver

d’autres pathogènes, par exemple le virus de

la maladie de Gumboro. La fulgurante histoire

de la vaccination a ainsi commencé en 1796

par Dr Jenner (GB) qui le premier découvrit le

vaccin contre la variole humaine au départ de

la variante bovin (vaccinia). A sa suite, Pasteur

(FR) développera le vaccin contre le choléra

aviaire, le charbon et la rage.

1.2.2. Les antigènes

C’est une structure ou substance chimique ou

encore une particule étrangère à l’organisme.

Ils peuvent être des agents pathogènes (virus,

bactéries, moisissure, protozoaire, parasites)

des toxines produites par ces agents ; des

nutriments (lacto-globulines), des organes et

cellules étrangers et enn des médicaments

(provaquant des réactions allergiques).

Seuls les agents pathogènes et leurs toxines

nous intéressent quand il s’agit d’immunité.

Les déterminants antigéniques peuvent être

l’ADN, l’ARN, la membrane cellulaire , les

cellules enzymatiques ou des protéines…du

même agent pathogène prvoquant ainsi une

réponse immunitaire (formation d’anticorps)

spécique au déterminant. Un agent peut

donc développer plusieurs variantes appelées

sérotypes.

1.2.3. Les lymphocytes

En pathologie aviaire, on distingue deux types

de lymphocytes : les lymphocytes T et les lym-

phocytes B tous deux produits par la mœlle

osseuse. De la mœlle, certains lymphocytes

migrent vers le Thymus et deviennent « les

de production liées à la maladie clinique.

Par exemple le coryza ou le choléra aviaire.

• Prévention des effets des formes subclini-

ques des maladies. Prévenir les pertes de

productions et frais en produits vétérinaires

liées aux infections secondaires.

Exemple : augmentation de la susceptibi-

lité aux maladies opportunistes causée par

l’immuno-suppression dans la maladie de

Gumboro.

2.2. Éléments du programme

de vaccination

Les trois éléments de base d’un programme de

vaccination sont : la souche vaccinale, le chro-

nométrage de l’opération et la voie d’admi-

nistration. Les autres aspects du programme

concernent la fréquence des vaccinations:

opération unique (encéphalomyelite aviaire)

ou opération multiple avec primo vaccination

et rappels (PPA, Gumboro), faisant intervenir

plusieurs souches (gumboro forte, Bursine 2,

BI H120 et Bi H52…

La primovaccination prépare l’organisme au

rappel avec une souche généralement plus

immunogénique, plus invasive (tel le cas de

la PPA avec la souche Hb1 et le rappel avec

la souche lasota). Le rappel produit comme

nous l’avons dit un effet potentialisateur du

premier vaccin aussi appelé « effet booster ».

Le pouvoir immunogénique varie selon la voie

d’administration. Pour illustration, nous don-

nons l’exemple du vaccin contre la bronchite

infectieuse.

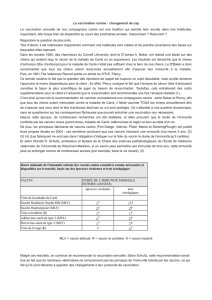

Type ou souche

Degré immunogénique

Voie d’administration

Séquences et chronométrage

des opérations de vaccination

• Pour la Bronchite et la PPA, respecter un

intervalle de 2 semaines minimum entre

deux vaccinations et 4 semaines entre la

deuxième vaccination et la troisième.

cellules T », les autres passent par la Bourse

de Fabricius et deviennent « les cellules B ».

Par la suite les cellules B et T migrent vers les

organes lymphoïdes (rate, glande de Harder,

mœlle osseuse, paroi intestinale). Ces cel-

lules se transforment en véritables « cellules

mémoires » responsables du fameux « effet

booster » lors des vaccinations de rappel.

Les macrophages jouent un rôle déterminant

dans la réponse immunitaire. La séquence des

actions se présente comme suit : présentation

de l’antigène aux cellules T et B ; activation

des ces dernières ; phagocytose et ingestion

des pathogènes ; réparation tissulaire, sécré-

tion des différentes substances (interleukins)

pour stimuler ou supprimer les réactions

immunitaires etc.

L’interféron est une glycoprotéine produite

directement par les cellules corporelles juste

après l’infection. L’interféron quittera la cel-

lule pour protéger les cellules voisines contre

l’infection seulement pour une très courte

période (approximativement une semaine).

C’est pourquoi, il n’est pas recommandé

d’administrer deux vaccins vivants dans un

court intervalle de temps (jours).

1.2.4. Anticorps

Ce sont des protéines appartenant au groupe

des globulines et ainsi appelées immunoglo-

bulines (Ig) classées selon leur poids molé-

culaire, leur structure et leur fonction : on

distingue ainsi :

IgG : présente dans le sang, et le vitellus.

IgA : responsable de l’immunité locale, pré-

sente dans les muqueuses.

IgM : 5 x la taille des IgG, apparaissent rapide-

ment dans le sérum sanguin juste après

l’infection ou la vaccination et dispa-

raissent aussi rapidement.

1.2.5. Immunité passive et immunité

active

Les anticorps que nous trouvons dans le sang

proviennent ou sont transmises soit passive-

ment par la mère à travers le vitellus (c’est

l’immunité maternelle), soit par la vaccina-

tion (immunité active), soit à la suite d’une

infection récente (immunité active).

2. IMMUNISATION ACTIVE OU VACCINATION

2.1. Objectifs

• Prévention des maladies : prévenir et maî-

triser la morbidité, la mortalité, les pertes

Ecocongo • 3

Agriculture

• Prévoir au moins 4 semaines entre l’admi-

nistration du dernier vaccin vivant et un

vaccin inactivé (PPA, Gumboro, Réovirus,

Bronchite) et un intervalle de 8 semaines est

recommandable avant la vaccination contre

la BI avec une souche inactivée.

• Prévoir 30 à 60 jours pour les vaccinations

contre PPA et la bronchite pour les poulettes

de ponte.

• Éviter de donner dans un intervalle rap-

proché les vaccins AE (encephalomye-

lite), BI (Bronchite infectieuse), LTI

(Laryngotrachéite), choléra souche vivante

ou MG (mycoplasma) souche vivante comme

ces vaccins se développent sur la muqueuse

respiratoire. (Interférence et très forte

réaction vaccinale).

• Le vaccin contre l’encephalomyelite ne peut

être donné aux poulettes futures pondeuses

avant l’âge de 6 semaines et au plus tard

4 semaines avant le début de ponte.

• Les vaccins bactériens inactivés contre la

mycoplasmose, le choléra et coryza aviaire

peuvent être admninistrés à partir de 4 à 6

semaines et au plus tard 4 semaines avant

le début de ponte.

• Respecter une période d’attente de 7 jours

après la distribution des antibiotiques dans

l’eau de boisson ou dans l’aliment et avant

l’administration des vaccins bactériens

vivants (choléra, MG, coryza).

• Le vaccin contre la maladie de Marek doit

être administré au couvoir en dose entière

unique le premier jour.

Séquence et chronométrage

en rapport avec l’immunité

maternelle

Les poules parentales reçoivent des vaccins

vivants et inactivés dans le but de remonter

les niveaux d’anticorps circulants qui seront

transférés aux poussins éclos. Ces anticorps

maternels protègent naturellement le jeune

poussin mais peuvent interférer avec les vac-

cins vivants. Ce problème est bien illustré

par la vaccination contre gumboro. Dans les

régions exposées aux souches sauvages, pour

prévenir les atteintes précoces, il est recom-

mandé de vacciner le plus tôt possible en

tenant compte du niveau de rémanence des

anticorps maternels qui tombe généralement

entre les 2 à 3 premières semaines.

Il n’existe plus d’immunité pour éviter la

maladie lorsqu’elle résulte d’une contami-

nation tardive, après la 3e et la 4e semaine

d’âge. Or, c’est justement entre la 4e et la 7e

semaine que les conséquences de l’infection

virale sont les plus dangereuses.

Réactions post vaccinales

On distingue deux types de réactions post vac-

cinales. Le premier type de réaction survient

après inoculation d’un vaccin inactivé suite

à une mauvaise manipulation. Par exemple

une injection tout près de la tête ou dans le

cou peut provoquer une inammation sur le

site d’injection, inammation de la tête et

parfois un retournement du cou. Certains vac-

cins bactériens (MG,Coryza, Pastereula) ont

tendance à provoquer une forte réaction tis-

sulaire à cause de la présence d’endotoxines.

Un matériel de vaccination contaminé par les

bactéries peut aussi provoquer des inam-

mations sévères et la formation d’abcès. Le

deuxième type de réaction survient à la suite

d’une administration d’un vaccin vivant au

contact de la muqueuse respiratoire causant

des signes cliniques d’une pathologie des voies

respiratoires supérieures les 3 à 4 jours sui-

vant la vaccination... (larmoiement, écoule-

ment nasal, inammation de la face, jetage

et balancement de la tête).

En règle générale, les erreurs d’administra-

tion et de manipulation de vaccins suivants

peuvent provoquer des réactions plus ou

moins sévères :

1. Nébulisation très ne.

2. Vaccination d’un lot positif au test de myco-

plasmose.

3. Vaccination de lots malades ou en état

d’immunosuppression.

4. L’usage d’une souche vaccinale trop forte

pour l’âge du troupeau.

5. Long intervalle entre les premières vaccina-

tions et les vaccinations de rappel.

6. Faible niveau technique d’exécution aban-

donnant de nombreux poussins non vacci-

nés.

7. Vaccin vivant se répandant dans des lots

d’âges multiples.

8. Atmosphère surchargée en ammoniac et

poussières (lésions de la muqueuse nasale

et trachéale).

Combinaisons de vaccins

(vaccins polyvalents)

Le calendrier de vaccination de poulettes

futures pondeuses est généralement très

long et son exécution très fastidieuse pour

de grands effectifs. Pour faciliter l’adminis-

tration et minimiser le stress, on recourt sou-

vent aux combinaisons de vaccins. Il existe

plusieurs combinaisons de vaccins vivants

Newcastle-Bronchite-Gumboro (PPA-IB-IBD)

ou encore Encephalomyelite et variolo diphte-

rie (AE –Pox) ceci à cause de la ressemblance

des vaccins, du calendrier et des voies d’admi-

nistration.

Dans les lots de pondeuses commerciales, on

connaît beaucoup de combinaisons de vac-

cins inactivés : Mycoplasma gallisepticum MG,

mycoplasma synoviae MS, Vaccin EDS 76 contre

la chute de ponte, Newcastle et bronchite

infectieuse. Dans les lots de poules paren-

tales, on recommandera les combinaisons

suivantes Gumboro, Newcastle, Bronchite et

REO. Il est par ailleurs recommandé, toujours

dans le souci de diminuer la charge de stress

sur les poules, d’associer l’administration

d’un vaccin polyvalent à diverses autres mani-

pulations telles que débecquage, comptage ou

le transfert (changement de bâtiment).

Vaccins vivants vs vaccins

inactivés : programmes

On distingue deux types de programmes de

vaccination pour les poules en ponte. Le pre-

mier recourt aux vaccins vivants donnés à

30-90 jours d’intervalle, le second recourt aux

vaccins inactivés donnés juste avant le début

de la ponte et aucun vaccin vivant durant la

période de ponte.

Dr César BISIMWA

1

/

3

100%