vichy dans l`histoire des politiques francaises de la maind`œuvre

ÉTUDES

Travail et Emploi n° 98 • Avril 2004 • 77 •

Dans l’histoire encore peu explorée (1) de la poli-

tique française de la main-d’œuvre, le « moment

Vichy » est assurément paroxystique, mais est-il le

seul à présenter ce caractère? Depuis la Première

Guerre mondiale, événement fondateur de cette

politique, les épisodes dramatiques marqués par des

retournements soudains de conjoncture n’ont pas

manqué: l’économie française a connu, de 1914 à

1945, des phases de chômage massif (2) et des

crises aiguës de pénurie de main-d’œuvre (3), qui

ont pu, en certaines occasions, se superposer. Ce

sont à coup sûr ces mouvements d’accordéon de

très grande amplitude, dus pour une part à la

conjoncture économique mais bien davantage au

poids des guerres, qui ont entraîné la mise en œuvre

d’une politique de la main-d’œuvre ayant pour objet

« d’adapter aussi exactement que possible les

ressources humaines d’une Nation à ses besoins

généraux et plus spécialement à ses besoins écono-

miques » (4) (J. DESMAREST, 1946, p. 1).

L’épisode vichyste n’en constitue pas moins un

épisode à part en raison des circonstances très parti-

culières de l’Occupation. Conçue à l’origine pour

servir la Nation en armes (5), la politique de la

main-d’œuvre a, pour la première fois dans son

histoire, été mise au service d’une puissance étran-

gère qui dominait une grande partie de l’Europe. La

France ou, plus exactement, la France de Vichy est,

en outre, de tous les pays ayant été occupés par les

nazis, celui qui a fourni le plus de bras à l’économie

du Troisième Reich, aussi bien sur son propre terri-

toire qu’à destination de l’Allemagne (6). Cette

(*) MiRe-DREES, Chercheur associé à l’IDHE et à l’IHTP.

(1) L’étude la plus fouillée est celle de l’Allemand B. ZIELINSKI, 1995, qui s’est surtout penché sur les archives allemandes. La recherche historique

française accuse un net retard sur son homologue allemande qui s’est notamment intéressée à la politique de la main-d’œuvre allemande au cours des

deux conflits mondiaux (cf. notamment: HERBERT, 1990 et 1991; BADE, 1987), l’Allemagne ayant « capté » quelque 2,5 millions de travailleurs étran-

gers durant le premier conflit et plus de 7 millions durant le second. Il existe, pour la France, quelques monographies régionales et départementales

sur la Relève et le Service du Travail Obligatoire : voir bibliographie in HARBULOT, 1996-1997. Voir aussi, l’étude engagée de EVRARD, 1972.

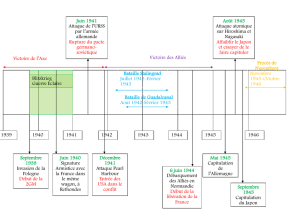

(2) août 1914-printemps 1915; septembre 1931-septembre 1937; septembre 1939-décembre 1939; 22 juin 1940-fin 1941.

(3) 1915-1930; 1937-1940; 1941-1945.

(4) Jacques DESMAREST fut, ce qu’il ne mentionne pas dans son ouvrage, chargé de mission auprès de Jean TERRAY, le commissaire à la lutte contre le

chômage, puis directeur de cabinet au Commissariat général à la Main-d’œuvre française en Allemagne.

(5) Discours d’A. THOMAS aux usines du Creusot, avril 1916: « Au temps de la grande Révolution, lorsqu’aux heures tragiques de 1793 et 1794 la

Convention multipliait, pour mieux défendre le sol menacé de la Patrie, les institutions nouvelles, c’était toute une France nouvelle, notre France poli-

tique et administrative d’aujourd’hui qu’elle créait de toutes pièces dans le danger. Aujourd’hui, c’est par un effort identique, c’est par l’union de tous,

par toutes les mesures d’organisation et d’union que la nécessité nous impose, que du sein même de cette guerre effroyable la France économique

surgira. (…) « Forgez, tournez, usinez, camarades, vous usinez pour la victoire, vous usinez pour la France de demain, celle qui toujours défendra le

droit, mais qui, puisqu’il le faut, saura l’imposer par sa force ». (Bulletin des Usines de guerre, n° 1, 1er mai 1916).

(6) A l’automne 1943, les Français constituaient, en Allemagne, le groupe national le plus important avec plus de 26 % de la main-d’œuvre masculine

étrangère. Selon les statistiques produites au tribunal de Nuremberg, 7748568 000 heures de travail auraient été soustraites à l’économie française, au

seul titre des « déportations » de main-d’œuvre (Document 515-F: Rapport au gouvernement: travail forcé en France et déportations de main-d’œu-

vre en Allemagne).

Vichy dans l'histoire des politiques françaises

de la main-d'oeuvre

Vincent Viet (*)

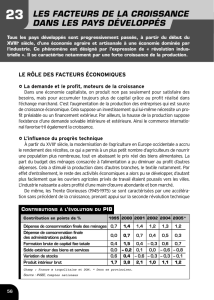

Cet article se propose, à travers l'étude d'un moment paroxystique qui coïncide avec les années d'occupation

pendant la Seconde Guerre mondiale, d'appréhender la dimension historique des politiques de main-d'œuvre

en France. L'étude de ce moment atypique permet de cerner les caractères originaux d'une politique qui

connaîtra des retournements spectaculaires de conjoncture. De juillet 1940 au printemps 1942, les autorités

vichyssoises ont déployé une grande énergie pour conserver le contrôle intégral des questions de main-d'œu-

vre: elles n'aboutiront qu'à détourner la politique française de la main-d'œuvre, conçue pour soutenir la

nation en armes, de ses fondements originels acquis pendant la Première Guerre mondiale. Politique très

sensible aux variations de la conjoncture économique, c'est aussi une politique à mémoire compartimentée,

qui peut déployer des mesures types à chaque fois insuffisantes, car les problèmes toujours inédits imposent

d'autres mesures d'urgence. Oscillant entre rémanence dirigiste et libéralisme mesuré, sa compréhension

mobiliser plusieurs conceptions de l'Etat.

• 78 • Travail et Emploi n° 98 • Avril 2004

donnée lourde est d’autant plus paradoxale que

l’État français aura « tout fait » pour éviter le

régime de réquisition institué dans des pays comme

la Belgique ou la Hollande. Ne s’est-il pas « cons-

tamment réclamé de ses pouvoirs de collaboration

avec le gouvernement du Reich en revendiquant le

droit d’organiser le recrutement selon les méthodes

de son choix sur tout le territoire » (7). Tout s’est

ainsi passé comme si la volonté de conserver le

contrôle des opérations de main-d’œuvre avait

produit des résultats contraires et s’était, du même

coup, retournée contre les autorités vichystes, qui

redoutaient, à juste titre, le coût politique et psycho-

logique des prélèvements de main-d’œuvre en

faveur de l’Allemagne.

Tous ces paradoxes invitent à se pencher sur le

cours d’une politique qui s’est référée jusqu’en

mars 1942 aux expériences du passé, accumulées

depuis la Première Guerre mondiale, avant d’ins-

crire résolument la question des réquisitions et des

prélèvements de main-d’œuvre dans la collabora-

tion d’État. Quel sens la lecture d’un moment

paroxystique faisant écho au premier conflit

mondial peut-elle apporter à la compréhension

d’une politique très sensible aux variations de la

conjoncture économique et politique?

arder à tout prix le contrôle

des opérations de main-d’œuvre

(juillet 1940-janvier/mars 1942)

De périphérique qu’elle était par rapport au cadre

national de la politique de la main-d’œuvre, la ques-

tion des prélèvements de main-d’œuvre s’est

progressivement imposée en fonction des stratégies

économiques allemandes, des pressions que les

autorités d’occupation ont pu, à plusieurs

niveaux (8), exercer pour obtenir de la main-d’œu-

vre française et étrangère, ainsi que des négocia-

tions qui en ont résulté.

G

Des remèdes classiques

face à une situation inédite

Les circonstances de la défaite et la partition du

territoire en plusieurs zones ont assurément boule-

versé les données d’une politique qui s’exerçait

depuis 1938 dans le souvenir encore bien présent de

l’expérience dirigiste de la Première Guerre

mondiale. Désormais partagé en cinq zones, le pays

se trouvait plongé, depuis l’exode de 10 à

12 millions de réfugiés vers les régions du sud, dans

une situation catastrophique. L’arrêt forcé des fabri-

cations de guerre, les frais d’occupation écrasants,

le transfert des machines et des matières premières

françaises en Allemagne, le blocus britannique et

les réquisitions de matériel devaient engendrer un

chômage massif qui atteignit, en novembre 1940,

plus d’un million de personnes (9) (805 409

chômeurs secourus), tandis que 1800000 soldats

étaient faits prisonniers (10) (DURAND, 1994). La

crainte de voir se constituer des pôles de contesta-

tion parmi les populations ainsi touchées était

cependant suffisamment forte pour que les autorités

d’occupation se rallient à la stratégie (dominante

jusqu’à la fin de l’année 1941) du conseiller alle-

mand ECKELMANN (11) axée sur l’utilisation de la

main-d’œuvre sur place, ce qui n’excluait pas des

transferts d’ouvriers volontaires à destination de

l’Allemagne (12).

C’est en combinant des pratiques expérimentées

pendant la crise des années 1930 avec des mesures

novatrices que les responsables politiques de l’État

français se sont attaqués au problème du chômage.

Au nombre des remèdes courants figurent l’inter-

diction - fort théorique - des cumuls d’emplois et du

travail au noir (loi du 11 octobre 1940), le lance-

ment de grands travaux destinés à lutter contre le

chômage (lois du 5 et du 11 octobre 1940) et la

réduction de la durée du travail (13) qui devait bien-

(7) « La main-d’œuvre française pour l’Allemagne », Revue internationale du Travail, Vol. XLVII, n° 3, mars 1943, pp. 354-387. Cette situation distin-

gue la France des pays occupés où l’administration allemande a organisé elle-même le recrutement, et des pays politiquement liés à l’Allemagne avec

lesquels le gouvernement du Reich a procédé par voie d’accords (par exemple l’Italie) en laissant aux gouvernements le soin de recruter et de lui four-

nir les contingents fixés.

(8) Les questions de main-d’œuvre ont été évoquées, débattues et négociées au niveau gouvernemental (négociations avec le Militärbefehlshaber),

diplomatique (Délégation générale aux relations économiques franco-allemandes d’octobre 1941 à janvier 1943, Direction des services de l’Armistice

et Direction générale du gouvernement dans les territoires occupés); aux niveaux régional et départemental (les Feldkommandanturen et les services

allemands de la main-d’œuvre ont également négocié avec les préfectures et les services français de la main-d’œuvre); au niveau des organes admi-

nistratifs, chargés de mettre en œuvre cette politique (direction de la main-d’œuvre et services extérieurs du ministère du Travail, organismes ad hoc

comme le Commissariat à la Lutte contre le Chômage (CLC), le Commissariat général au STO, le Commissariat général interministériel au STO, le

Secrétariat général à la Mains-d'Œuvre.

(9) 1100000 chômeurs, dont la moitié appartenait à la région parisienne. Ce chiffre ne recouvre que les chômeurs de nationalité française.

(10) 1600000 d’entre eux ont connu la captivité en Allemagne et 1 million pendant 5 ans.

(11) Directeur du groupe VII (main-d’œuvre) du commandement militaire.

(12) De leur côté, les responsables politiques de Vichy voyaient dans le chômage « une menace pour leur légitimité face à la population française »

(ZIELINSKI, 1992).

(13) Une enquête de l’Inspection du travail portant sur 46000 établissements révèle que 10 % d’entre eux travaillaient, en février 1941, moins de

24 heures par semaine, 18 % de 24 à 32 heures et 15 % de 32 à 40 heures; 42 % travaillaient 40 heures et 15 % seulement davantage.

ÉTUDES

Travail et Emploi n° 98 • Avril 2004 • 79 •

tôt échoir aux Comités d’Organisation (14). Si le

durcissement de la réglementation du travail appa-

raît conforme à l’idéologie du régime, Vichy n’a fait

en réalité que reprendre à son compte la législation

restrictive de l’entre-deux-guerres: le contingente-

ment de la main-d’œuvre étrangère fut rétabli et

même renforcé (15) par la remise en vigueur de la

loi (suspendue en 1939) du 10 août 1932 sur le

pourcentage de main-d’œuvre étrangère, sans

consultation comme naguère des organisations

syndicales. Le sort des réfugiés fut, en outre,

aggravé par la loi du 27 septembre 1940 « sur les

étrangers en surnombre dans l’économie fran-

çaise ». S’inspirant d’un texte d’avril 1939 qui avait

institué des compagnies de travailleurs étrangers,

cette loi créa notamment des Groupements de

travailleurs étrangers (16), placés sous la double

tutelle du ministre de l’Intérieur et du ministre de la

Production industrielle et du Travail (17). Quant

aux mesures directement inspirées par l’idéologie

du nouveau régime, elles se résument pour l’essen-

tiel à la loi peu appliquée du 11 octobre relative au

travail féminin, visant à limiter le nombre des

femmes dans les administrations publiques, à y

interdire le recrutement ou même à provoquer leur

départ dans certaines circonstances (18).

Les réformes les plus novatrices concernèrent le

placement et l’indemnisation du chômage. Une loi

du 11 octobre 1940 remplaça les Offices départe-

mentaux de placement et les Fonds publics de

chômage par des Offices du travail régionaux et

départementaux, placés sous l’autorité des inspec-

teurs divisionnaires du travail. Était ainsi réalisée la

fusion, amorcée depuis les premiers mois de la

guerre, entre les organismes chargés de prononcer

l’admission aux secours de chômage et ceux qui

avaient pour rôle de procurer du travail. La réforme

allait insidieusement permettre à l’occupant d’exer-

cer des pressions locales pour obtenir de la main-

d’œuvre touchée par le chômage. Une autre innova-

tion importante fut la création, à la même date, d’un

Commissariat à la Lutte contre le Chômage (19),

chargé de recenser la main-d’œuvre disponible et

ses possibilités d’emploi, de rechercher les travaux

de toute nature susceptibles d’être entrepris, d’éta-

blir un programme pour la réalisation et le suivi de

ces travaux, et de diriger sur eux la main-d’œuvre

disponible. A ce titre, cette nouvelle structure,

placée sous la tutelle purement nominale du minis-

tère de la Production industrielle et du Travail, eut à

gérer les formations de main-d’œuvre encadrée qui

comprenaient les Groupements de Travailleurs

Étrangers et le Service de la main-d’œuvre indi-

gène, rattaché depuis le début de la guerre au minis-

tère du Travail. Le Commissariat à la Lutte contre le

Chômage fonctionnait différemment selon qu’il

s’agissait de la zone libre ou de la zone occupée:

dans la première, où le nombre de chômeurs fut vite

résiduel, il remplissait la fonction d’un organisme

de reclassement, complétant l’action des services de

placement; dans la seconde, il se préoccupait avant

tout de résorber le chômage. Sa direction fut

d’abord confiée à François LEHIDEUX puis, le 3 déce-

mbre 1941, au Secrétaire général à la Mains-

d'Œuvre et au Travail, Jean TERRAY, qui avait théo-

riquement sous ses ordres Henri MAUX pour la zone

Sud (Maux, 1942 et DESMAREST, 1946, pp. 138-

158).

Les prélèvements de main-d’œuvre

Le problème des prélèvements de main-d’œuvre

a d’emblée revêtu deux aspects: les réquisitions sur

place et l’envoi en Allemagne de travailleurs fran-

çais ou étrangers. Objectivement liées, ces deux

questions ont cependant reçu un traitement séparé

jusqu’au début du mois d’octobre 1941, date à

laquelle Jacques BARNAUD a pris la direction de

toutes les négociations relatives aux prélèvements

de main-d’œuvre.

Prévues par la Convention de La Haye du

18 octobre 1907 (20), les réquisitions locales pour

des travaux divers au bénéfice des troupes d’occu-

pation ou d’opérations ne pouvaient donner lieu à

aucune protestation officielle de la part de la

Direction française de l’Armistice, sauf cas de

brutalité avérée (21). Les préfets de la zone occupée

(14) La loi du 31 décembre 1941 allait reprendre dans un seul texte l’ensemble des dispositions légales destinées à lutter contre le chômage. Elle réaf-

firma le principe de la réquisition totale des exploitants et salariés, hommes et femmes, âgés de plus de 14 ans, appartenant aux exploitations agrico-

les ou forestières et aux ateliers d’artisanat rural. Elle réorganisa enfin les réquisitions de travailleurs adultes ou de jeunes gens pour le service civique

rural: les premières devaient être opérées de préférence parmi les chômeurs ou les oisifs, puis parmi les anciens agriculteurs et les manœuvres et ne

devaient atteindre des ouvriers spécialisés qu’en dernier ressort; les secondes devaient pourvoir aux besoins des régions déficitaires après entente entre

les préfets désintéressés.

(15) Lois du 27 août et du 27 septembre 1940.

(16) Les compagnies de travailleurs étrangers avaient été disloquées par la retraite et regroupées par les autorités françaises dans le Midi. Les Espa-

gnols qui s’y trouvaient furent regroupés avec les démobilisés des armées polonaise, belge et tchèque. Comme l’armée française de l’Armistice ne

pouvait plus assurer leur encadrement, le ministère du Travail fut chargé de prendre le relais.

(17) La gestion de ces groupements comprenant une majorité de réfugiés espagnols, de Polonais et de Tchécoslovaques fut très rapidement confiée au

Commissariat à la Lutte contre le Chômage.

(18) En fait, le personnel féminin devait être plus nombreux que jamais dans les administrations et les entreprises privées.

(19) Loi du 11 octobre 1940.

(20) Art. 6 de la Convention: L’État peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes, à l’exception

des officiers. Ces travaux ne seront pas excessifs et n’auront aucun rapport avec les opérations de guerre.

(21) Comme dans le Nord où les autorités d’Occupation procédèrent à des rafles.

• 80 • Travail et Emploi n° 98 • Avril 2004

(où les pressions allemandes furent les plus dures)

n’en dénoncèrent pas moins, dès octobre 1940, les

procédés « déloyaux » qui les sous-tendirent: les

ouvriers recrutés sur place étaient débauchés de

leurs entreprises par l’offre de salaires très supé-

rieurs à ceux qu’ils percevaient jusque-là, et la

durée du travail que le régime de Vichy s’efforçait

de réduire dans les entreprises françaises pour lutter

contre le chômage était beaucoup plus élevée dans

les entreprises placées sous contrôle allemand (22).

Dès lors que le caractère « militaire » des réqui-

sitions fut patent, des négociations s’engagèrent

avec les autorités du Majestic, auxquelles prit part

le délégué général à l’Équipement national,

François LEHIDEUX (23). « Dans un esprit de collabo-

ration constructive » et bien qu’il eût dénoncé le

caractère extra-conventionnel des réquisitions à

caractère militaire (Organisation Todt, chantiers de

la Kriegsmarine, de la Luftwaffe, etc.), ce dernier

accepta, le 20 décembre, que le Commissariat à la

Lutte contre le Chômage fournisse de préférence

des chômeurs aux entreprises travaillant pour l’oc-

cupant (24), mais refusa provisoirement de céder

directement de la main-d’œuvre à l’Organisation

Todt. Pour « épargner à nos nationaux d’être requis

par les autorités allemandes » (25), le Commissaire

à la lutte contre le chômage proposa, un mois plus

tard, de céder des ouvriers étrangers encadrés à

l’Organisation Todt, les chômeurs français devant

être dirigés vers les travaux agricoles (26): en

contrepartie du maintien des chantiers du

Commissariat, 11000 Espagnols seraient envoyés,

jusqu’en novembre 1941, sur les chantiers Todt,

encadrés et acheminés par le CLC en liaison avec

les services allemands (ZIELINSKI, 1992, pp. 295-

304). L’idée de placer des chômeurs français dans

l’agriculture était du reste conforme aux exigences

des autorités d’occupation qui, dans un souci de

paix sociale, souhaitaient régler au plus vite l’épi-

neuse question du ravitaillement. François LEHIDEUX

fut cependant prié, « au cas où les ouvriers refuse-

raient l’embauche dans l’agriculture, de les ramener

à plus de bonne volonté par le retrait des allocations

de chômage (27) et, si cela est nécessaire, par le

retrait de la carte d’alimentation » (28). Pour éviter

la fermeture des chantiers placés sous son contrôle,

le Commissariat à la Lutte contre le Chômage dut

dés lors s’engager, jusqu’en octobre 1941 à honorer

les demandes allemandes dans le cadre de

l’Organisation Todt (29), avec la promesse formelle

du côté allemand que la main-d’œuvre française,

employée sur les chantiers du Commissariat et sur

les chantiers ouverts par les départements, resterait

à l’abri de toute réquisition.

Il semble néanmoins que le Commissariat à la

Lutte contre le Chômage ait largement contribué en

zone libre, grâce à l’action de Henri MAUX et de

Gilbert LESAGE (POZNANSKI, 1994, pp. 531-537), à

améliorer le sort des étrangers encadrés (30) qui

furent de fait dispersés dans l’économie pour autant

qu’ils ne fussent pas réquisitionnés pour le compte

d’entreprises allemandes ou dans le cadre de l’orga-

nisation Todt (31). En octobre 1941, les ministères

concernés par l’immigration avaient d’ailleurs

arrêté une position commune contre tout nouveau

prélèvement de main-d’œuvre étrangère au profit de

l’économie allemande, estimant que « la remise de

réfugiés aux autorités allemandes aurait des réper-

cussions très défavorables à l’étranger et notam-

ment en Amérique où des faits de cette nature ne

manqueraient pas d’être exploités contre notre

pays », et que l’utilisation des 41000 étrangers

encadrés disponibles dans les Groupements de

Travailleurs Étrangers « n’empêcherait pas les

Allemands, étant donné leurs besoins illimités, de

recruter des Français en zone occupée » (32).

(22) cf. série AN F 1cIII : rapports des préfets et F 1A/3705 : synthèses des rapports de préfets.

(23) Négociations du 30 décembre 1940, du 28 janvier, 21 et 26 février, 14, 18 et 24 mars 1941. Le CLC, opérationnel depuis le 1er novembre 1940,

avait auparavant été saisi, le 12 décembre, par les autorités d’occupation d’une demande de main-d’œuvre.

(24) AN F37 46, dossier « comptes rendus du CLC », Doc. 6, Compte-rendu chronologique des relations du CLC avec les autorités d’occupation, Paris,

le 16 avril 1941, p. 1.

(25) AJ 41/426 : Compte rendu de la conférence du 2 octobre 1941 dans le cabinet de FOURCADE, directeur de la Police du Territoire et des Étrangers

au sujet d’un nouveau recrutement par l’OT de nouveaux étrangers. La citation est tirée d’une lettre d’H. MAUX lue au cours de cette réunion.

(26) AJ41/397 : Rapport DGTO, 18 février-20 mars 1941, annexe sur l’activité du CLC.

(27) Comme en août 1914, tout chômeur ayant refusé un emploi pouvait être exclu du bénéfice du secours. Dans une note du CLC de l’été 1941, il

est précisé que « la grande masse des ouvriers [français] travaillant pour le compte de l’Organisation Todt, est composée soit de requis, soit d’ouvriers

recrutés dans les offices départementaux de placement, et mis en demeure d’opter entre un engagement volontaire, ou un retrait de leur carte de

chômage » (AN F37/48, dossier: « Main-d’œuvre française pour l’Allemagne, 1941, mars-décembre, Note sur les réquisitions de main-d’œuvre fran-

çaise pour les autorités occupantes », s.d., 1941, p. 1).

(28) Lettre du 17 février 1941.

(29) Fin septembre 1941, l’OT avait recruté en zone libre 9000 travailleurs, pour la plupart réfugiés espagnols.

(30) Dès juin 1941, H. MAUX leur accorde soit le salaire de droit commun, soit une prime journalière de 8 francs au moins, leur entretien restant à la

charge du Commissariat.

(31) Par suite des prélèvements imposés par cette organisation et de la déportation des israélites, les effectifs des GTE tombèrent de 48000 en

janvier 1941 à 37000 à la fin de 1942, dispersés dans l’agriculture et l’industrie. Les 26000 Espagnols recrutés officiellement par l’OT entre 1942

et 1944 furent cependant loin d’être tous présents sur les chantiers. Avec la complicité du CLC, nombreux furent ceux qui échappèrent aux réquisi-

tions, au point d’entraîner de la part des autorités allemandes des mesures de rétorsion allant jusqu’à l’emprisonnement de travailleurs espagnols dans

de véritables camps de concentration, comme celui D’ALDERNEY dans les îles anglo-normandes (STEIN, 1979, pp. 207-209).

(32) AJ 41/426 : Compte rendu de la conférence du 2 octobre 1941 dans le cabinet de Fourcade, directeur de la Police du Territoire et des Étrangers

au sujet d’un nouveau recrutement d’étrangers par l’OT.

ÉTUDES

Travail et Emploi n° 98 • Avril 2004 • 81 •

Représentant le ministère du Travail, Marcel PAGÈS

était partisan « de les disséminer le plus possible et

[de] ne plus les qualifier d’individus en surnombre

dans notre économie nationale » (33). A la fin de

l’année 1942, marquée pourtant par un net durcisse-

ment, les travailleurs étrangers encadrés purent

enfin jouir des mêmes droits sociaux que les natio-

naux (34).

Si les autorités allemandes ont pu, dès août 1940,

exercer des pressions sur l’administration française

à l’effet d’obtenir de la main-d’œuvre étrangère

« libre » (par opposition à la main-d’œuvre étran-

gère dite « encadrée ») appartenant à des nationali-

tés précises (35), c’est essentiellement en raison du

chômage qui affectait en priorité les travailleurs

étrangers libres, objet des mesures de contingente-

ment prises en vertu de la loi de 1932. Compte tenu

du « neutralisme » amical de l’Espagne franquiste

(un certain nombre de réfugiés espagnols fut rapa-

trié) et de la protection relative dont jouissait la

communauté italienne, l’occupant reportait son

attention sur les autres travailleurs étrangers et sur

la main-d’œuvre française disponible. Sa volonté

d’avoir accès à cette dernière était déjà d’autant plus

affirmée qu’il avait à ménager les ressortissants des

puissances de l’Axe (Italiens, Allemands et ex-

Autrichiens) et que la législation française tendait

depuis septembre 1940 à favoriser le placement de

la main-d’œuvre nationale aux dépens de la main-

d’œuvre étrangère.

Que les autorités allemandes aient exigé (36)

pour les travailleurs allemands, ex-autrichiens et

italiens, présents sur le territoire français, des

« libertés et avantages au moins égaux à ceux des

Français » (37) n’est donc guère étonnant. La résur-

gence de la frontière « emploi » entre nationaux et

étrangers avait pour effet premier d’attirer l’atten-

tion des autorités d’occupation sur la masse des

chômeurs (surtout étrangers) et, tout particulière-

ment, sur les ressortissants des puissances de l’Axe

(38). Or, la Direction générale du Travail et de la

Mains-d'Œuvre entre les mains d’Alexandre PARODI

n’était guère disposée à introduire des distinctions

dans le régime juridique des travailleurs étrangers,

précisé par une circulaire du 10 septembre 1940

(39) et toujours régi par des accords internationaux,

contractés avant les hostilités. Prévoyant le relève-

ment rapide des professions utilisatrices de main-

d’œuvre étrangère, le directeur général souhaitait

retenir les travailleurs étrangers sur le territoire

national, tout en les soustrayant à l’appétit des

services allemands de recrutement (40). Un conflit

de souveraineté, dont l’enjeu n’était autre que le

statut des travailleurs étrangers « libres », s’ensui-

vit, qui devait, après la révocation d’Alexandre

PARODI, en octobre 1940, tourner à l’avantage de

l’Occupant. Ce dernier allait exiger, dès novem-

bre 1940, que les entreprises travaillant sous son

autorité fussent retranchées du champ d’application

de la loi de 1932 protégeant la main-d’œuvre natio-

nale (41). Puis, non content d’avoir encouragé les

dirigeants d’entreprise français à enfreindre cette loi

(42), il obtint, en juillet 1941, que les étrangers

travaillant pour son compte fussent munis d’une

carte d’identité dite de « travailleur » à la place de

l’ancienne carte de « non-travailleur » jusque-là

délivrée. Sur le front de l’emploi, et dans les entre-

prises travaillant pour le compte des autorités alle-

mandes, l’administration française perdit ainsi une

grande partie du contrôle qu’elle exerçait sur la

main-d’œuvre étrangère.

Les réquisitions se sont donc conjuguées avec la

législation française pour durcir la frontière

« emploi » entre main-d’œuvre française et main-

d’œuvre étrangère; mais elles ont aussi contribué à

« stabiliser » cette dernière sur le territoire national

en la dirigeant soit vers des secteurs vitaux (agricul-

ture, forestage, etc.) ou stratégiques (mines, houillè-

res, etc.), soit vers des chantiers (Organisation Todt,

Kriegsmarine, Luftwaffe) ou des entreprises placées

sous contrôle allemand.

Le « volontariat » comme gage

de la neutralité française

Les pressions des autorités d’occupation pour

obtenir de la main-d’œuvre à destination de

l’Allemagne ont d’abord été locales. Elles se sont

(33) Idem.

(34) Cette amélioration notable est ultérieurement attestée par le Directeur général du Travail et de la Mains-d'Œuvre, en 1946 : Centre d’Archives

Contemporaines de Fontainebleau (CAC) 860269, Art 8 : PV de la réunion de la CII, tenue le 11 janvier 1946.

(35) CAC 770623, Art. 68, lettre non datée et note d’Alexandre PARODI au Secrétaire Général du Travail et des Assurances, qui font état de demandes

allemandes portant sur des chômeurs slovaques, polonais, ukrainiens et yougoslaves.

(36) Par le canal des préfets, comme l’atteste une lettre du préfet du Maine-et-Loire au Secrétaire d’État à la PIT, datée du 20 sept. 1940 (CAC 770623,

Art. 68).

(37) CAC 770623, Art. 68, Note pour Monsieur le DGTMO, signée PAGÈS, DGTMO, 3ème Bureau, 1er oct. 1940.

(38 Dès août 1940, l’Administration française procéda au recensement, en zone occupée, des chômeurs français et étrangers. Les Allemands deman-

dèrent aux employeurs français soit une embauche prioritaire, soit une amélioration des quotas au bénéfice des Italiens, Russes, Slovaques, Hongrois.

(39) Circul. DGTMO du 10 septembre 1940 qui précise les modalités de délivrance des cartes d’identité de travailleur et d’application des décrets et

arrêtés de contingentement.

(40) Parodi craignait notamment que la production de secteurs stratégiques ne fût désorganisée par des prélèvements de main-d’œuvre. Le cas s’est

d’ailleurs produit en zone interdite: 8000 Polonais ont quitté les mines du Nord pour aller travailler en Allemagne.

(41) Instructions du 6 novembre 1940 confirmées le 22 juillet 1941.

(42) CAC 770623, Art. 68, Circul. Rüstungsinspektion Paris, Abt. Heer, Gr. Betreung, 2 octobre 1940.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

1

/

17

100%