Les différentes approches en psychopathologie

17.02.2010

UE.2.6.S2

1

Les différentes approches en psychopathologie

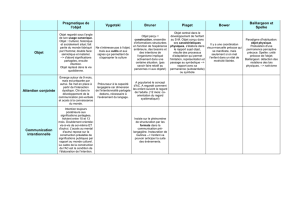

L’approche psychanalytique

Un des modèles majeur et un des plus anciens d’explications des troubles mentaux

Système de compréhension, d’explication et de prise en charge qui s’adressait surtout, à

l’origine, à des patients névrotiques.

Cependant, dvpt avec les successeurs de Freud en ce qui concerne d’autres types de

pathologie (ex : les psychoses, avec Lacan)

Phénoménologie

Principe = observer, décrire et expliquez les comportements dits pathologiques comme une voie

privilégiée pour comprendre le fonctionnement normal (la nature) de l’homme.

Variation pathologiques du vivant permettent de découvrir les lois de son fonctionnement, car la

maladie n’est pas un accident mais autre manière d’être homme.

Ex : Goldstein (1878-1963) décrit le fonctionnement du langage en étudiant les troubles

neurologiques de l’aphasie.

L’approche neurobiologique

S’intéresse au fonctionnement cérébral, en lien avec la mise en place des processus cognitifs.

Infère l’existence d’un dysfonctionnement cérébral à partir des seules analyses des performances

cognitives des sujets.

Test de cartes du Wisconsin : activités cognitives liées au cortex frontal et préfrontal. Permet

d’évaluer le fonctionnement cérébral + repérer dépressions, TC (Troubles du Comportement),

schizophrénies…

Plusieurs limites :

- Techniques invasives par rapport aux techniques habituelles de la psychopathologie

- Aucune prise en charge particulière. A terme cependant, l’objectif est de créer des

techniques de réhabilitation cognitive qui s’appuient sur les processus qui fonctionnement

encore

- Ex : TOC et élévation de l’activité cérébrale dans certaines zones d cortex frontal.

Les recherches se font sur les neuromédiateurs capables d’exciter ou d’inhibé certains neurones,

donc certains comportements.

La maladie mentale est une maladie du cerveau.

17.02.2010

UE.2.6.S2

2

Ex : face à une forte angoisse, plutôt que chercher à travailler sur les causes, prescription d’un ttt de

fond à base d’antidépresseurs (inhibiteurs de la recapture de la sérotonine) + anxiolytique pdt qqs

semaines.

L’approche cognitivo-comportementale

Prend ses racines dans la théorie béhavioriste.

Il y a un fort dvpt dans les 40’s : certains auteurs se sont appuyés sur les travaux de Pavlov pour

expliquer les comportements anxieux (surtout phobiques).

Le courant s’appuie lui-même sur le schéma classique (stimulus réponse) : le comportement

pathologique est déclenché par un stimulus particulier, qui obéit aux lois de l’apprentissage.

Cognitif : personne « en bonne santé » a des croyances de base adaptées et relatives (je suis une

personne raisonnablement compétente ; le monde est relativement sécure ; les gens peuvent être

bienveillants, …)

Troubles de la personnalité : détient des croyances extrêmes, négatives, globales et rigides (je suis

incompétent, mon univers est hors de mon contrôle, les gens sont indignes de confiance, ..).

Ex : échelle de dépression de Beck (21 items)

Sur le plan comportemental, estime que le symptôme est la maladie substitué d’autres

symptômes plus opérants, ou moins handicapants.

Aider patient à surmonter les difficultés découlant de son propre comportement, lui apprenant o le

modifier par apprentissage, conditionnement ou reconditionnement.

Pourra aussi s’entraîner à appréhender autrement l’ensemble des circonstances responsables du

comportement cible.

Ex : TTC d’une arachnophobie

1 - informer le patient sur les araignées, distinguer les dangereuses des inoffensives

2 - apprendre à se calmer par des exercices de relaxation et des auto-instructions

3 - observer puis toucher un bocal fermé contenant des araignées, laisser une araignée en liberté sur

un bureau, toucher une araignée puis jouer avec, d'abord avec un crayon puis à mains nues, etc….

L’approche communicationnelle et systémique

1950’s : travaux de Bateson sur l’analyse systémique des troubles schizophréniques.

L’analyse de la pathologie ne se fait plus uniquement par l’observation du patient (et donc la

description de des symptômes) mais se fait autour des modalités de communication et d’interaction

qui structurent la cellule familiale dans la quelle le patient évolue.

= le patient est victime d’un système familial pathologique.

17.02.2010

UE.2.6.S2

3

Les troubles mentaux sont :

- Soit des pbs de communication

- Soit des pbs en relation avec l’environnement

Ex : Bateson a mit en relation le trouble schizophrène ave un trouble communicationnel qu’est le

double lien.

Les limites d’une telle approche, surtout si elle est considérée étroitement, sont de minimiser la

réalité de l’individu et d’oublier que le social interagit le bio et le psycho.

Le double lien

2 propositions, dont l’une contredit l’autre. Le 2ème message peut se situer à un autre niveau que le

niveau verbal (une attitude, un geste ou le ton de la voix).

Différent de l’injonction paradoxale, dans laquelle un seul ordre contient en lui-même sa propre

contradiction.

Ex : « soyez spontané » ou « sois un grand, mon petit » Cf. les cravates.

L’antipsychiatrie

L’individu se réfugie dans folie pour faire face à une situation sociale intolérable.

La psychose = voyage intérieur, période de dépression menant à une reconstruction qui permet de

trouver un meilleur contact avec soi.

Expérience en milieu psychiatrique sur le mode des communautés thérapeutiques. Les malades

gèrent eux-mêmes leur communauté, ainsi que les mesures thérapeutiques qui peuvent être prises.

Ils doivent donc devenir responsable de leur prise en charge, les soignants n’ayant qu’un rôle

d’écoute et de soutien.

L’approche humaniste

Carl Rogers, créateur de l’Approche Centrée sur la Personne ACP (60’s aux USA).

Cherche à dvpé chez la personne la capacité de faire des choix personnels (choisit = devenir

autonome). La non directivité vise à libérer les tendances positives de l’homme chez qui existe de

puissantes forces de changement.

L’ê humain évolue positivement s’il suit son instinct, son expérience. Violence et la prédation = fruits

de la désespérance et non un choix de comportement dicté par la rentabilité, la facilité ou le principe

du plaisir : en cela, la psychologie humaniste rejoint la sociologie humaniste et aussi l’humanisme

religieux.

Courant non homogène, mais qqes caractéristiques communes.

- Notion de respect de la personne, de responsabilité, de liberté, d’authenticité, d’expériences,

de rencontre ou relation existentielle ou alliance thérapeutique.

- Utilisation fréquente de technique de groupe

17.02.2010

UE.2.6.S2

4

- Accent mis sur l’ici et maintenant

- Place importante des approches corporelles, de l’expression émotionnelle, de la

communication non verbale

- Atténuation de la dichotomie entre santé et maladie

L’approche corporelle

Privilégie l’approche par le corps pour atteindre quantité de domaines psychiques (sensations, désir,

du plaisir, de l’expression, du relationnel…).

Provoque svt des régressions (bien être, abandon total…)

Le corps est exposé, regardé, touché, senti, mis en relation… sans qu’il y ait verbalisation du sexuel.

Le sujet met en jeu une part de sa sexualité sans avoir à prendre le risque de se poser la question de

la génitalité.

Lorsqu’elle est utilisé pour aller au-delà de la simple détente, la relaxation, qui permet à la personne

de vivre une relation de confiance avec un psychothérapeute, en même temps qu’elle apprend à se

prendre en charge (savoir se relaxer seule, mais aussi entendre ce qui, de ses difficultés, lui parle

d’elle), entre dans la famille des thérapies d’approche humaniste.

17.02.2010

UE.2.6.S2

5

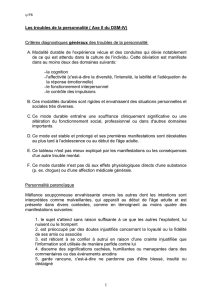

Les personnalités pathologiques (manuel diagnostique et statistique des

troubles mentaux DSM-IV)

Chacun d’entre nous a un ou qqes traits de personnalité qu'il serait avantageux de modifier.

Trouble = certains traits rigides et envahissants. Amènent de la souffrance ou nuisent véritablement

à l'adaptation et au fonctionnement dans diverses situations.

5 à 15% de la population adulte

Doivent être distingués des symptômes et réactions dus à des états mentaux transitoires comme un

trouble anxieux, de l'humeur, psychotique…

Groupe A

Personnalité paranoïaque

- S’attend sans raison suffisante à ce que les autres l'exploitent, lui nuisent ou le trompent

- Préoccupé par des doutes injustifiés concernant la loyauté ou la fidélité de ses amis ou

associés

- Réticent à se confier à autrui en raison d'une crainte injustifiée que l'information soit utilisée

de manière perfide contre lui

- Discerne des significations cachées, humiliantes ou menaçantes dans des commentaires ou

des événements anodins

- Garde rancune, c'est-à-dire ne pardonne pas d'être blessé, insulté ou dédaigné

- Perçoit des attaques contre sa personne ou sa réputation, alors que ce n'est pas apparent

pour les autres, et est prompt à la contre-attaque ou réagit avec colère

- Met en doute de manière répétée et sans justification la fidélité de son conjoint ou de son

partenaire sexuel.

- Généralement vus dans les services pour autre chose, difficiles à prendre en charge

(revendiquent, se méfient des soignants et des traitements, ne tiennent pas compte des

arguments des soignants)

Personnalité schizoïde

- Détachement par rapport aux relations sociales

- Restriction de la variété des expressions

- émotionnelles dans les rapports avec autrui

- Au moins 4 des manifestations suivantes:

1. Ne recherche, ni n'apprécie, les relations proches y compris intrafamiliales

2. Presque toujours des activités solitaires

3. Peu ou pas d'intérêt pour les relations sexuelles avec d'autres

4. N'éprouve du plaisir que dans de rares activités, sinon dans aucune

5. Pas d'amis proches, en dehors des parents du 1er degré

6. Semble indifférent aux éloges et à la critique d'autrui

7. Froideur, détachement, ou émoussement de l'affectivité.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%

![Inscription de la séquence dans les programmes[1] de l](http://s1.studylibfr.com/store/data/007119161_1-080fc5b72510279fdade3b1afa55e3c0-300x300.png)