Le souvenir le plus ancien qui me demeure de Jacques Pohl

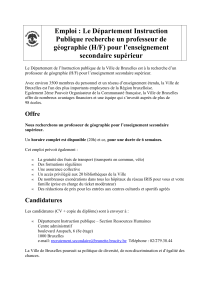

JACQUES POHL

(2 avril 1909 - 18 décembre 1993)

Le souvenir le plus ancien qui me demeure de Jacques Pohl

remonte à une après-midi — un jeudi, je crois — d’octobre 1966,

lorsque, sous un magnifique soleil d’automne, je suis entré à l’Université

libre de Bruxelles pour y commencer mes études de philologie romane.

Nous étions très nombreux dans l’

auditoire

(“salle de cours, de

conférences” en français de Belgique). Parmi ce qui m’apparaissait

comme une foule (et que je perçois aujourd’hui, après la massification

récente de notre public, comme un petit groupe d’heureux élus), je

tentais de m’accrocher à l’un ou l’autre visage vaguement familier, sans

bien savoir ce qui pouvait m’attendre. On ne s’attardait guère, à

l’époque, en préliminaires ou en avertissements. Les bruits de couloir

tenaient lieu de “prises de contact” ou de “réunions d’information”, mais

l’ignorance du moment s’inscrivait alors dans une durée toute différente

de celle que nous connaissons désormais : les premiers examens

n’auraient lieu qu’en juin 1967 — huit mois plus tard ! Soudainement, au

milieu du brouhaha, les premiers rangs se mirent à se lever : le

professeur entrait.

“Vous allez vous lancer dans une merveilleuse aventure” — voilà,

me semble-t-il, la phrase qui vint inaugurer le cours d’“Encyclopédie de la

philologie romane” (ou d’“Exercices philologiques” ?, je ne me rappelle

plus). L’élocution était rapide, très étrange pour un étudiant frais émoulu

de l’

athénée

(“institution officielle d’enseignement secondaire destinée

aux jeunes gens ou mixte, correspondant au lycée en France”). Au beau

milieu des phrases s’interposaient des inspirations brèves et sifflotantes,

comme si l’orateur venait de se précipiter au pupitre après s’être livré à

une course éperdue. “On dirait un amoureux en retard à son rendez-

vous”, le mot fut lancé par l’une de nos camarades ; cette description

fort juste eut quelque succès sur les travées, où elle se répandit

doucement comme une onde affaiblie.

Cependant, l’amoureux parlait, plus vite encore, et de choses

nouvelles, difficiles. Nous nous mettions à découvrir, pêle-mêle, des

linguistes au nom parfois rétif (von Wartburg, Troubetzkoy,…), et qui

semblaient s’obstiner à écrire en allemand (langue redoutée — même si

2

l’on daignait nous signaler quelque traduction), des idiomes curieux

parlés aux quatre coins du globe (le tongouze, cher à mon souvenir), et,

jusqu’en français, notre français, des tours et des constructions

inattendus, négligés par les grammaires que nous avions pu fréquenter

(du genre

Moi j’étais le gendarme et j’essayais de t’attraper

ou

Avoir les

pieds à dix heures dix

). Très vite, l’idée s’est alors insinuée en nous que

la langue, qui élude si bien les interdits et les carcans auxquels nous nous

étions, vaille que vaille, astreints à l’associer — que cette langue,

plastique et fonctionnelle, se prête malgré tout à une étude rigoureuse

où la liberté du jugement critique s’appuie, par nécessité, sur

l’argumentation grammaticale. Le cours d’“Exercices philologiques” fut,

pour moi comme pour deux de mes condisciples (Paul Hirschbühler et

Paul Verluyten), le premier contact avec la linguistique moderne. J’ose

dire qu’il détermina notre vocation.

Les années se sont succédées, depuis, jusqu’à ce jour de

décembre où Jacques Pohl nous a quittés. J’avais appris à connaître, au

fil du temps, le directeur de mémoire, puis de thèse, dont la tolérance

me permit d’aborder, avec quelque insouciance, la grammaire générative

et les études comparées ; le philologue et le linguiste, auteur de

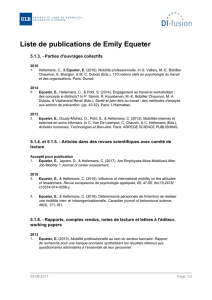

plusieurs ouvrages et d’innombrables articles1, membre du Conseil

International de la Langue Française et du comité de rédaction du

Français Moderne

; l’homme d’honneur et l’homme politique, résistant

civil durant la dernière guerre, et pour un temps sénateur (1968-1971).

Je ne tenterai pas de résumer ici l’œuvre scientifique de Jacques

Pohl. Toute synthèse masquerait l’intérêt d’une démarche sans cesse

alimentée par des observations ponctuelles dont la richesse et la

diversité ne se laissent épuiser par aucune théorie. Jacques Pohl n’était

pas l’homme des programmes et des slogans : les principes abstraits et

1 Citons, entre autres choses, les titres suivants :

Témoignages sur la syntaxe du verbe

dans quelques parlers français de Belgique

, Bruxelles, Palais des Académies, 1962 ;

Symboles et langages

, tome I :

Le symbole, clef de l’humain

; tome II :

La diversité des

langues

, Paris-Bruxelles, SODI, 1968 ;

L’homme et le signifiant

, Paris-Bruxelles, Nathan-

Labor, 1972 ;

Les variétés régionales du français. Études belges (1945-1977)

,

Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1979 ; (partim)

Belgicismes. Inventaire

des particularités lexicales du français en Belgique

, Louvain-la-Neuve, Duculot (Conseil

International de la Langue Française), 1994. Voir aussi M. Dominicy et T. Gergely,

“Bibliographie des travaux scientifiques et didactiques de Jacques Pohl”, dans M.

Dominicy et M. Wilmet (éds),

Linguistique romane et linguistique française. Hommages

à Jacques Pohl

, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1980, pp. 9-19.

3

généraux ne le heurtaient guère, il s’y référait même volontiers ; mais

son intérêt, sa passion descriptive le portaient spontanément aux

marges, là où le linguiste, confronté à des phénomènes à la fois évidents

et imprévus, reste plongé dans la perplexité ou dans l’indécision. Qu’il

s’agisse de géographie linguistique ou de typologie, et voici que

surgissent des parlers ou des structures qui passent entre les mailles des

réseaux les plus serrés ; veut-on traiter du verbe, du nom, de

l’adverbe,… et voici que des données très simples, parfois connues

depuis longtemps, remettent en cause nos classifications convenues.

Partout, en somme, règne l’attente déçue, qui ne doit pas conduire au

relativisme ou à la paresse intellectuelle, mais nous fournir, au contraire,

un paradigme de probité scientifique, en même temps que de précieuses

leçons de méthodologie.

Tout cela, je le trouve déjà, pour ma part, dans un manuel très

modeste, que je me suis repris à lire durant ces derniers mois2. Jacques

Pohl n’y développe aucun système nouveau, bien qu’il se meuve sur un

terrain où prolifèreront, un peu plus tard, les “grammaires nouvelles”, si

largement oubliées aujourd’hui, du moins pour la plupart d’entre elles.

Mais, d’emblée (p. 15), le ton surprend :

Ainsi, en schématisant un peu, on a l’impression que la marche de

l’humanité est marquée par des couples d’inventions, l’une du couple étant de

technique mentale, l’autre de technique du feu, toutes les deux, vues de haut,

pouvant être tenues pour contemporaines : le feu et le langage parlé ; le métal

et le langage écrit ; le verre et l’alphabet ; la poudre à canon et l’impression sur

papier ; la fission de l’atome et les « cerveaux électroniques ».

Cette synthèse nous situe loin des introductions compassées, où la

grammaire n’est saisie qu’en elle-même, ou par rapport à la littérature,

ou encore dans sa relation à une “pensée” intemporelle et mal définie. La

fonctionnalité du langage, son caractère profondément social, son rôle

essentiel dans la progression de l’humanité, tout cela est enfermé à

l’intérieur d’un parallélisme simple, mais non réducteur, qui apprend à

l’élève que ce dont il sera question ne peut être pensé sans références à

l’histoire, à la science, et aux techniques.

2

Forme et Pensée. Esquisse d’une Grammaire française fonctionnelle

, Paris et Namur,

Wesmael-Charlier, 1958.

4

Une telle démarche permet d’aborder la norme linguistique avec

plus de distance, et non sans quelque esprit provocateur. Ainsi le

premier exemple traité (p. 24) est une phrase qualifiée de

“quelconque” : “

« En voiture, on plus confiance quand c’est soi qui

conduit que quand c’est un autre »

”, alors qu’il s’agirait là, pour un

grammairien tatillon, d’un énoncé au moins douteux — et l’auteur le sait

bien, puisqu’il ajoute, en note : “les phrases encadrées de ces guillemets

[à savoir ‘«’ et ‘»’ — M.D.] ont été réellement prononcées, en général par

des Parisiens de milieux cultivés”.

L’ouvrage tout entier témoigne de cette fraîcheur d’esprit et de

cette ouverture, si rares alors dans le domaine.

Sur le plan théorique, j’épinglerai, entre autres choses, quelques

paragraphes très heureux sur la redondance grammaticale (pp. 33-34),

ou encore un passage remarquable (p. 35) où l’auteur parvient à faire

saisir en un instant l’importance des fonctions grammaticales :

Lisez les mots suivants, classés par ordre alphabétique :

bateau, brouillard, capitaine, diriger, port.

Le sens même des mots vous suggère des rapports d’idées : on devine que

c’est le capitaine qui fait l’action de diriger ; que c’est le navire qui en est

l’objet, que cette action se fait dans le brouillard, et que son but est le port.

Mêlez les mots comme vous voudrez, ils vous suggéreront les mêmes idées.

En revanche, vous seriez beaucoup plus embarrassé si vous deviez

interpréter la suite de mots ci-dessous :

avocat, médecin, notaire, parler.

Est-ce le notaire qui parle de l’avocat au médecin, ou le médecin qui

parle de l’avocat au notaire, ou bien…?

Mais dès que les rapports entre les mots sont fixés de façon nette, la

phrase devient précise ; par exemple :

Le médecin et le notaire parlent de l’avocat.

À travers ce petit raisonnement sans prétention, le lecteur acquiert sur

le vif deux intuitions fondamentales concernant le langage naturel. Il

comprend d’abord que, pour une part, la forme de nos messages se

trouve parfois pré-construite dans des réseaux conceptuels étrangers à

la grammaire (qu’on songe aux nombreuses recherches menées sur ce

thème par les spécialistes de l’intelligence artificielle et de la cognition).

Mais il voit également que la structure grammaticale possède une

autonomie suffisante pour suppléer, dans de nombreux cas, à

l’indétermination conceptuelle.

5

Forme et Pensée

abonde aussi en notations de détail apparemment

anodines, mais qui débusquent, très fréquemment, un phénomène mal

connu, ou non thématisé. Mon penchant pour la poésie me fait choisir, en

la circonstance, cette note de la p. 47 :

Dans un poème célèbre, Baudelaire décrit l’albatros sur le pont d’un

navire en l’appelant : « l’infirme qui volait ». On pourrait prétendre qu’ici la

beauté de l’image vient justement de ce que le verbe n’actualise pas le sujet :

l’albatros, précisément parce qu’il est infirme, ne vole pas ; l’imparfait se réfère

à un moment où il n’était pas infirme. Il faut reconnaître d’ailleurs que sans

l’interposition de

qui

, l’union du verbe et du sujet deviendrait impossible :

« l’infirme volait » ; mais on admettrait : « Cet infirme avait volé ».

Dans un article encore inachevé, je tenterai d’établir que l’explication

proposée par Jacques Pohl demeure insuffisante3. Mais l’essentiel ne

réside pas là — qui d’ailleurs oserait se targuer d’avoir dit le dernier mot

sur le moindre fait empirique ? Ce qui me paraît admirable, en

l’occurrence, c’est le flair du grammairien qui repère l’attestation

(

L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait !

), aperçoit ensuite le rôle

crucial de la structure à proposition relative, et nous invite, par là même,

à nous interroger sur des séquences formellement similaires, et

cependant inacceptables : ??

Le médecin soigne le malade qui était en

bonne santé

, ??

Marie console l’élève qui était joyeux

(à moins de

restituer un discours indirect : “le malade qui se disait en bonne santé”,

“l’élève qui se disait joyeux”).

Cette démarche qui part de notations à l’apparence anecdotique,

et nous conduit, sans rien laisser paraître, vers des questions

essentielles, tout lecteur pourra la voir à l’œuvre dans les publications de

Jacques Pohl. Il y recueillera une moisson peu ordinaire d’observations et

de réflexions, et il entendra parfois, au détour d’une phrase inattendue

ou paradoxale, la voix de ce professeur qui demeurera, pour tous ses

étudiants, comme l’incarnation même d’une discipline difficile mais

fascinante — la linguistique.

3 Voir maintenant “Pour une étude linguistique des variantes : l’exemple des

Fleurs du

Mal

”, dans F.-R. Hausmann , H. Stammerjohann et H.-I. Radatz (éds),

Haben sich

Sprach- und Literaturwissenschaft noch etwas zu sagen ?

, Bonn, Romanistischer Verlag

(

Abhandlungen zur Sprache und Literatur

, 100), 1998, pp. 69-93.

1

/

5

100%