Grippe équine

1/8

LA GRIPPE DES EQUIDES

Introduction

La grippe est la maladie des voies respiratoires la plus pénalisante sur le plan économique

pour la filière équine (courses, compétitions, ventes, ...). Les chevaux, les ânes et les individus

issus de leurs croisements sont naturellement sensibles à l'infection par les virus grippaux de

sous-types A/H7N7 et A/H3N8. La grippe équine est une maladie enzootique pratiquement dans

le monde entier. Seuls quelques pays ou régions dans lesquels l’introduction de chevaux en

provenance de l’extérieur est rare et très contrôlée paraissent indemnes. Ils sont de toute façon

très vulnérables, ainsi qu’on a pu le constater lors de la grande épizootie qui a sévi en Afrique du

sud et en Inde en 1986 ou en Europe en 1989. La grippe équine est causée par un virus influenza

A, proche du virus de la grippe humaine, avec lequel il partage des antigènes communs. Il s’agit

néanmoins de virus différents et il n’a pas été rapporté de transmission entre l’homme et le

cheval.

Agent pathogène

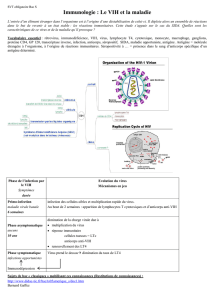

Les virus de la grippe sont les uniques représentants de la famille des Orthomyxoviridae chez les

Vertébrés homéothermes. Dans cette famille, deux genres sont distingués : Influenzavirus A et B

(comprenant le type A et le type B) et Influenzavirus C (comprenant le type C). Le virus de la

grippe est un virus enveloppé à génome segmenté composé de 8 segments d'ARN simple brin de

polarité négative, avec une nucléocapside à symétrie hélicoïdale. Le mot "Orthomyxovirus"

provient de la combinaison de 2 termes grecs : "orthos" : exact et "myxa" : mucus. Le mot

"influenza" utilisé pour qualifier la grippe semble provenir de l'expression italienne "influenza di

freddo" (influence du froid).

Ces virus se caractérisent par :

- leur plasticité, leur capacité à se modifier,

- leur ubiquité, c'est à dire leur présence chez un grand nombre de représentants du règne ani-

mal (primates, périssodactyles, artiodactyles, chiroptères, mammifères marins, carnivores) et de

nombreuses espèces d'oiseaux.

Les modifications antigéniques des virus résultent des modifications génétiques qui peuvent

être mineures ou majeures. Les modifications mineures du glissement antigénique (ou ‘shift’)

portent sur un ou quelques acides aminés des protéines de surface du virus (l’hémagglutinine et la

neuraminidase), qui vont déterminer autant de variants à l’intérieur du même sous-type. Les

modifications antigéniques majeures (ou ‘drift’) surviennent brutalement et sont la conséquence

d’échanges de fragments génomiques entre souches d'origine animale variée à l’occasion

d’infections mixtes au cours desquelles deux virus différents infecteraient la même cellule et

échangeraient un ou plusieurs de leurs huit fragments génomiques. Ils portent sur

l’hémagglutinine seule ou simultanément sur l’hémagglutinine et la neuraminidase. Les virus de

la grippe des équidés obéissent à ces modifications antigéniques et génétiques.

Les virus équins sont de type A et appartiennent aux sous-types H3 et H7. Les

neuraminidases sont de sous-types N7 ou N8. La grippe des équidés a été décrite pour la

première fois en 1956 ; le virus (A/equine/Prague/1/56 H7N7) a été désigné comme le prototype

de ce sous-type H7 (anciennement désigné par « sous-type 1 » ou « equi 1 »). Le dernier foyer

confirmé date de 1979 en Yougoslavie. Depuis, bien que des anticorps spécifiques aient été

décelés chez des chevaux non-vaccinés au Maroc et en Tunisie, aucun virus H7N7 n’a été isolé.

En 1963, au cours d’une épidémie importante en Floride, a été isolé le virus A/equine/Miami/63

H3N8, prototype du sous-type H3 (anciennement désigné par « sous-type 2 » ou « equi 2 »). Ce

2/8

virus avait été introduit aux USA suite à l’importation de chevaux en provenance d’Argentine.

Par la suite et à la faveur des échanges internationaux d’équidés, ce virus a colonisé tous les

continents.

Epidémiologie

De manière générale, les virus grippaux de type A infectent de très nombreuses espèces

animales comme les oiseaux et les mammifères (être humain, porc, cheval, mais aussi baleine,

phoque…) (figure 1). Cependant, les oiseaux constituent le réservoir de virus le plus important.

On retrouve en effet, 15 sous types d’hémagglutinines chez l’oiseau, alors que 2 seulement

circulent chez les chevaux (H3 et H7) et 3 chez l’homme (H1 à H3) et de même, il existe 9 sous

types de neuraminidase aviaires pour uniquement 2 équines (N7 et N8) et 2 humaines (N1 et N2).

Figure 1. Schéma de la transmission inter-espèces du virus grippal de type A

Les virus équins circulent dans tous les effectifs de chevaux d’Europe, notamment en France,

en Grande-Bretagne et en Irlande, en Europe du Nord, aux USA et au Canada. L’Inde et l'Afrique

du sud ont été infectées respectivement en 1986 et 1987, à la suite de l’introduction de chevaux

européens. Une grande épizootie a été décrite en 1989 en Chine. Son origine n'a pas été reliée à

l'importation d'équidés et les caractéristiques antigéniques du virus grippal sont apparues

différentes des autres isolats équins H3N8. Cette souche virale était d'origine aviaire et était le

résultat d'un nouveau 'shift' antigénique. Cette nouvelle souche virale n'a pas persisté dans la

population locale. On décrit également des signes cliniques et on trouve des traces sérologiques

de la contamination en Afrique (Maghreb), au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, en Australie

et en Nouvelle Zélande.

La maladie sévit souvent par vagues successives, suivies de périodes relatives accalmies. Des

modifications mineures des souches apparaissent d’une année sur l’autre. Toutefois, elles ne

semblent pas suffisantes pour expliquer à elles seules les résurgences de la maladie. Celles-ci

paraissent plutôt dues à une baisse progressive des taux moyens d’anticorps dans la population,

au fur et à mesure que l’on s’éloigne de l’épisode initial.

3/8

Les virus de type H7N7 n'ont pas été isolés depuis 1979 et ont peut-être disparu ou ils

circulent sous une forme sub-clinique. A l'inverse, le type A/equine H3N8 continue de sévir et

causer des pertes économiques importantes dans la filière équine. En 1963, une épizootie majeure

aux USA a été décrite et a permis l’isolement et l’identification d’un virus H3N8, prototype du

sous-type H3 (Miami/63). Ensuite, à la faveur des mouvements internationaux de chevaux, ce

virus a largement diffusé en Europe à partir de 1964. Depuis cette date, de nombreuses souches

ont été isolées (39 souches isolées entre 1963 et 1994 en Europe et en Amérique) et tous les

foyers répertoriés ont désormais pour origine des virus de sous-type H3. L'analyse

phylogénétique des isolats indique que les virus équins H3N8 ont évolué en un lignage puis se

sont séparés en 2 lignages distincts à partir de 1987 : un lignage européen et un lignage

américain. Les caractéristiques antigéniques (à l'aide de sérums de furets ou de cheval) ou

génétiques (par détermination de la séquence en nucléotides du gène codant pour HA1) ont été

déterminées. Sur la base des relations antigéniques entre ces souches, trois groupes ont pu être

constitués : un premier groupe qui comprend les isolats d'origine américaine (et un seul isolat

d'origine anglaise Newmarket/1/93), un deuxième groupe formé des isolats d'origine européenne

(France, Angleterre, Suède, Roumanie) et un troisième qui ne contient que deux isolats (un italien

et l'isolat Hong Kong/92). La comparaison des séquences en nucléotides et en acides aminés de

ces mêmes souches montre une grande dispersion entre les isolats.

Ces données génétiques renforcent la nécessité d'une surveillance internationale des virus

équins qui circulent dans les pays à partir desquels s'effectuent l'essentiel des mouvements de

chevaux (vente, courses, compétition, ...). De même, les axes stratégiques quant au choix des

souches introduites dans les vaccins s'appuient sur de telles données : nécessité d'introduire une

souche du groupe Europe et une souche du groupe Amérique, abandon de la souche ancienne

Miami/63, maintien de la souche A/equine/1/Prague/56 H7N7...

Tableau clinique

L’épisode grippal se manifeste sur le plan épidémiologique, par l’apparition simultanée ou

quasi-simultanée de signes clinique chez plusieurs chevaux du même élevage ou du même haras.

La grippe équine est la maladie clinique des voies respiratoires la plus contagieuse chez le cheval

(cette caractéristique est aussi observée dans la grippe humaine). Le taux d'infection dans une

population non vaccinée et n'ayant jamais été en contact avec le virus avoisine les 100%. Ainsi,

le diagnostic de grippe doit être posé dès que les premiers signes d’appel, témoins d’une infection

des premières voies respiratoires (hyperthemie, jetage, toux…) sont détectés et ceci chez

plusieurs animaux simultanément ou à quelques heures d’intervalle. Ensuite, selon la virulence de

la souche, la totalité de l’effectif (ou la quasi-totalité) sera atteint. Il est fréquent que des animaux

vaccinés soient partiellement immunisés vis-à-vis de souches circulantes (en particulier lorsque la

souche circulante est très différente des souches vaccinales) et qu'ils excrètent le virus sans

manifester de signes cliniques. Ces animaux représentent un risque significatif de dissémination

de l'infection. Il est donc important d'être en mesure de diagnostiquer à la fois des formes

cliniques et sub-cliniques de la grippe.

Le tableau clinique est très proche de celui observé chez l'homme. La période d'incubation est

de 2 à 5 jours. La grippe peut revêtir différentes formes cliniques.

Forme mineure ou inapparente

L'état général n'est pas altéré. Les signes cliniques sont discrets : malaise fébrile de courte

durée ou hyperthermie modérée et fugace.

Forme majeure simple

4/8

Les animaux présentent un syndrome fébrile avec hyperthermie (40 à 41 °C). Le tableau

clinique est celui d'une laryngo-trachéo-bronchite. Le signe le plus fréquent est la toux forte,

quinteuse, sèche et douloureuse associée à un jetage nasal séreux. Les animaux sont fréquemment

anorexiques et affaiblis. Des signes de conjonctivite, d'épiphora, d'oedème des membres, de

myalgie, de tachypnée et/ou dyspnée peuvent être observés. Chez les chevaux adultes, la

mortalité est pratiquement nulle. Chez les jeunes poulains, la maladie peut être grave et entraîner

une pneumonie virale mortelle.

Forme majeure compliquée.

La grippe suit une évolution biphasique : à une première phase de bronchite catarrhale

succède une phase de surinfection bactérienne (fréquemment Streptococcus zooepidemicus,

Pasteurella, Actinobacillus,...). Rhino-sinusite purulente, bronchite, oedème pulmonaire,

congestion pulmonaire, broncho-pneumonie... sont les principales manifestations cliniques de ces

complications.

Pathogénie

Le virus influenza est très contagieux. Il se transmet par voie aérogène, par l'intermédiaire

d'aérosols émis par la toux. Le virus se multiplie essentiellement dans les cellules épithéliales des

voies respiratoires antérieures et profondes provoquant un jetage séreux à muco-purulent, en cas

de surinfection bactérienne (figure 2).

Diagnostic

Les techniques utilisées pour effectuer le diagnostic d'une infection grippale sont très proches

de celles employées en médecine humaine.

Virologique

Le diagnostic virologique est la méthode de choix. Le virus grippal équin est responsable

d'une infection localisée et seule la recherche du virus au niveau des voies respiratoires permettra

de la mettre en évidence. Le vétérinaire procèdera à un écouvillonnage des cavités naso-

pharyngées (+ 2 ml de sérum physiologique, sous régime du froid + 4°C). Le prélèvement est

Figure 2. Muqueuse nasale de furet infecté/non infecté par un

virus grippal en microscopie électronique à balayage.

A/ Epithélium cilié de furet non infecté. B/ Epithélium de

furet 48h après infection; la destruction des cils, la

desquamation de l'épithélium et la secrétion de boules de

mucus sont observés. Source : Aventis Pasteur.

A

B

5/8

inoculé à l’embryon de poulet par voie amniotique ou par voie allantoïque ou à des cultures de

cellules. Le virus est détecté et identifié au bout de 2 à 3 jours par hémagglutination. Toutefois,

plusieurs passages sont parfois nécessaires pour l'isolement du viral, ce qui prolonge encore le

délai du diagnostic.

Des tests rapides permettent de confirmer ou d’exclure la présence de virus grippal. Ainsi, un test

ELISA à l’aide d’anticorps monoclonaux anti-nucléoprotéine est utilisé pour détecter en 20 à 30

minutes, les virus équins à partir d’écouvillons naso-pharyngés. Ce type de méthode directe de

détection a un double avantage. D'une part, il permet de détecter les animaux excréteurs et de

prendre des mesures éventuelles d'isolement vis-à-vis des autres animaux. En particulier, cette

technique peut être utilisée en fin de période de quarantaine. D'autre part, ce test réalisé avant

l'isolement viral, permet de connaître au préalable les prélèvements qui sont susceptibles de

contenir du virus infectieux.

Les laboratoires Pasteur-Cerba, Frank Duncombe (Calvados)et Afssa-Alfort sont actuellement

les seuls laboratoires pratiquant l’isolement des virus équins. A l’Afssa-Alfort, est utilisée la

détection du génome viral (notamment le segment 2 codant l'hémagglutinine) par PCR à partir

des écouvillons naso-pharyngés. Le séquençage du produit d’amplification obtenu permet de

typer et de génétiquement caractériser le virus détecté.

Sérologique

Le diagnostic sérologique peut aussi être utilisé directement ou dans le cadre d’un diagnostic

de groupe. Différentes techniques sont employées : l’IHA, l’IDG, la fixation du complément.

- l’IHA (les anticorps Inhibant l’HémagglutinAtion -uniquement des IgG- sont associés à la

neutralisation du virus grippal et sont les témoins d’une protection sérologique ; titre protecteur à

partir de 1/80)

- la fixation du complément (FC) (titre significatif > 16 ; les anticorps - IgM et IgG- sont témoins

d’une infection précoce ou d’un contact récent avec l’antigène grippal ; ils apparaissent 15-21 j

après infection et persistent environ 3-4 mois).

Cependant, il est difficile de distinguer les anticorps induits par une infection grippale de ceux

induits par la vaccination. C'est pourquoi, il est nettement préférable que l’interprétation des

sérologies au niveau individuel se base sur une cinétique (2 analyses sérologiques à 15-21 jours

d’intervalle). Une variation significative des titres sérologiques de deux sérums prélevés à 21

jours d’intervalle (plus de deux dilutions d’écart) chez plusieurs animaux permet effectivement

de conclure à l’infection grippale.

Un ELISA permettant de détecter des anticorps dirigés contre la protéine non structurale NS1

du virus grippal a été récemment développé. Puisque cette protéine est produite lors d'une

infection virale et n'est pas présente dans les vaccins à virus inactivés, elle doit permettre de

différencier les réponses humorales à une infection de celles à une vaccination avec ce type de

vaccin.

Sérologie et vaccination :

Les vaccins induisent l’apparition d’anticorps IHA ; certains vaccins peuvent induire

transitoirement une augmentation d’anticorps FC. Il est donc toujours préférable d’effectuer un

diagnostic sérologique (quand plusieurs chevaux sont malades) à partir d’animaux non vaccinés

ou vaccinés au moins 3 mois auparavant pour limiter l’interférence avec les anticorps vaccinaux.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%