Merci de cliquez ici pour télécharger les articles

Fibromyalgie : physiopathologie et accompagnement

thérapeutique

[26-190-A-10] - Doi : 10.1016/S1283-0887(14)60207-3

M. Guinot a b c , S. Launois b c, A. Favre-Juvin a b c : Praticien hospitalier, C. Maindet-

Dominici a d : Praticien hospitalier

Voir les affiliationsMasquer les affiliations

a Centre de référence des maladies neuromusculaires Rhône-Alpes, Centre hospitalier régional universitaire, CS 10217,

38043 Grenoble cedex 9, France

b Laboratoire hypoxie et physiopathologie, Inserm, U1042, 38000 Grenoble, France

c Clinique physiologie, sommeil, exercice, Pôle thorax et vaisseaux, Centre hospitalier régional universitaire, CS 10217,

38043 Grenoble cedex 9, France

d Pôle anesthésie et réanimation, Centre de la douleur, Centre hospitalier régional universitaire, CS 10217, 38043

Grenoble cedex 9, France

Auteur correspondant.

Introduction et problématique générale

La fibromyalgie (FM) est un syndrome douloureux chronique fréquent, touchant essentiellement

la femme. Elle a pour caractéristique principale une symptomatologie fonctionnelle riche

contrastant avec un examen clinique peu contributif [1]. Elle entraîne une souffrance et une

invalidité souvent sévères [2]. L'insuffisance de la compréhension de ses mécanismes

physiopathologiques entretient de nombreuses controverses sur la nature de ces symptômes et

sur leur traitement [3]. Pour éviter l'errance de ces patients, il est nécessaire de reconnaître leur

souffrance et de les aider dans leur parcours de soins. De plus, la symptomatologie douloureuse

s'inscrit souvent dans un contexte de comorbidités psychiatriques [4], neurologiques (troubles

du sommeil) [5] et d'obésité [6] qui contribuent à complexifier la démarche diagnostique et

thérapeutique. Cependant, leur prise en charge est nécessaire car elles jouent

vraisemblablement un rôle dans l'entretien ou l'aggravation des symptômes. Ainsi, il faut d'abord

relier les plaintes douloureuses à la FM [7] en s'aidant d'investigations complémentaires au titre

du diagnostic différentiel. Puis, il faut apprécier le retentissement de la FM sur la qualité de vie

et les capacités fonctionnelles des patients. Enfin, il faut évaluer la sévérité des comorbidités

neuropsychiatriques, et proposer un accompagnement thérapeutique pour améliorer la qualité

de vie et le sentiment d'autoefficacité de ces patients.

Description

Caractéristiques épidémiologiques

La FM est la pathologie douloureuse chronique diffuse la plus fréquente dans toutes les régions

et cultures du monde [1, 4]. Elle concerne environ 2 à 4 % de la population générale et 14 %

des patients consultant en rhumatologie [8], avec une prédominance féminine d'au moins

80 % [1, 4, 9, 10]. Cette prédominance a des explications multifactorielles, relevant à la fois

d'expériences douloureuses différentes, d'origine psychologique et socioculturelle, mais aussi de

mécanismes d'amplification et d'inhibition neurologiques de la douleur ayant un support

génétique et hormonal [9]. La majorité des diagnostics est faite avant 60 ans, avec un pic entre

40 et 50 ans. Il existe également des formes juvéniles évoluant fréquemment dans le cadre d'un

syndrome de fatigue chronique [11] pouvant compromettre le projet scolaire de ces enfants ou

adolescents.

Caractéristiques cliniques

La FM est caractérisée par l'association quasi constante de trois symptômes : des douleurs, une

fatigue générale et des troubles du sommeil [4, 7, 12]. À cette triade viennent s'ajouter

fréquemment des troubles cognitifs et de manière plus inconstante des plaintes dans la sphère

oto-rhino-laryngologique, digestive ou urogynécologique [3, 4, 12]. De fait, les patients

fibromyalgiques décrivent une association de symptômes multiples qui ont amené à reconsidérer

les critères diagnostiques de la FM [1, 12, 13, 14].

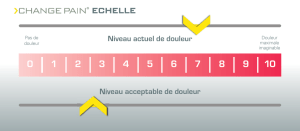

Douleurs

La FM se présente principalement sous la forme d'un tableau douloureux chronique (évoluant

depuis plus de trois mois) et diffus [4]. Le début peut être progressif ou brutal, dans les suites

directes d'un traumatisme (psychologique ou physique), ou d'une pathologie douloureuse

chronique préexistante. Les douleurs, bien que permanentes, fluctuent dans le temps et l'espace

corporel avec une grande variabilité intra- et interindividuelle. Elles peuvent avoir une

présentation articulaire, musculaire, tendineuse ou neurologique, être isolées ou combinées. Ces

douleurs ont généralement une recrudescence nocturne et matinale, avec une sensation de

raideur qui peut mimer un rhumatisme inflammatoire chronique.

L'effort musculaire aggrave en général les douleurs. Souvent, elles se prolongent après un effort,

pouvant persister plusieurs jours, l'ensemble contribuant à limiter l'activité physique et à

favoriser les comportements sédentaires de ces patients [6].

Par contraste, l'examen neurologique et ostéoarticulaire de ces patients est le plus souvent

normal en dehors de la mise en évidence de points douloureux. Celle-ci permet d'orienter le

diagnostic car elle objective une hyperalgésie et/ou une allodynie qui reflètent l'origine

neurologique centrale de la douleur [7, 15, 16, 17] (Figure 1). Certains déficits neurologiques ont

été décrits [18], posant le problème du diagnostic différentiel mais aussi celui des relations avec

les pathologies douloureuses locales préexistant à la FM [13, 14] et leur rôle dans la

chronicisation des douleurs [15].

Fatigue

Elle fait partie des symptômes cardinaux de la FM et est présente dans plus de 90 % des cas. Il

s'agit d'une fatigue généralisée aussi invalidante que les douleurs. Elle limite les activités,

notamment l'activité physique. Elle est présente dès le réveil pour s'améliorer parfois dans la

journée et réapparaître le soir. D'une façon générale, elle est corrélée à la sévérité de la FM,

entraînant parfois un véritable épuisement des patients. Comme la douleur, elle est majorée par

les stress (psychologiques, émotionnels, physiques, traumatiques, etc.). Ce symptôme est

partagé avec le syndrome de fatigue chronique, ces deux pathologies relevant probablement de

mécanismes physiopathologiques communs [11]. Cette fatigue n'est pas associée à une

altération de l'état général, de la fièvre ou un amaigrissement.

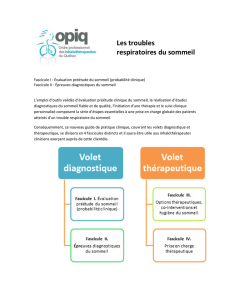

Troubles du sommeil

Ils sont quasi constants dans la FM, caractérisés par un sommeil non récupérateur [5, 12], avec

parfois un retentissement sur la vigilance diurne. Les patients FM décrivent plus fréquemment

des difficultés à l'endormissement et des réveils nocturnes [5, 19], entraînant une fragmentation

du sommeil parfois associée à un syndrome des jambes sans repos ou un syndrome d'apnées

obstructives du sommeil [5]. Il existe vraisemblablement une interaction bidirectionnelle entre

les troubles du sommeil et la douleur [5, 19]. En effet, une étude observationnelle récente d'une

durée moyenne de 11 ans [20] a montré que les femmes qui avaient initialement des troubles

du sommeil avaient un risque relatif de 3,4 de développer une FM. Ce risque était corrélé

positivement à la sévérité des troubles du sommeil. D'autre part, une étude expérimentale

réalisée chez des sujets sains a montré qu'une privation partielle de sommeil entraînait une

diminution du seuil douloureux [21]. Ces travaux suggèrent que les troubles du sommeil sont

impliqués dans le développement à long terme des douleurs chroniques, ainsi que dans leur

aggravation.

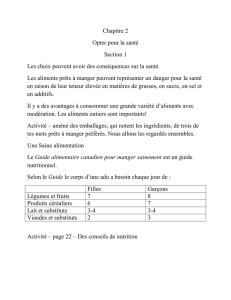

Symptômes diffus

Les patients souffrant de FM se plaignent généralement de troubles touchant la sphère cognitive,

sensorielle, mais aussi de céphalées de tension, et de douleurs digestives et urogénitales

(Tableau 1) [3, 12, 22]. Parmi ceux-ci, les troubles cognitifs (essentiellement difficultés de

concentration, de mémoire) sont fréquemment rapportés par les patients souffrant de FM [7],

parfois dénommés fibrofog [22]. Ces troubles sont parmi les plaintes les plus invalidantes après

la douleur, la fatigue, les troubles du sommeil, et leur fréquence serait trois fois plus élevée chez

les patients souffrant de FM que dans les autres pathologies rhumatismales [23]. De plus, leur

intensité est corrélée à la sévérité de la fatigue et de la douleur [23]. Ils sont souvent

accompagnés de plaintes sensorielles, notamment auditives, qui concernent les bruits de la vie

quotidienne [24]. Cette « hyperalgésie » auditive est corrélée à l'hyperalgésie à la pression chez

ces patients [24], suggérant qu'il existe une altération globale du traitement des informations

sensorielles chez ces patients [3, 24].

Retentissement fonctionnel de la fibromyalgie

Les patients FM ont souvent une altération sévère de la qualité de vie et des capacités de travail,

jugée plus importante que celle d'autres patients atteints de pathologies rhumatismales

chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde ou l'arthrose [2]. Ainsi, la FM constitue un véritable

handicap dans les formes les plus sévères. La douleur, la fatigue, les troubles du sommeil et la

fatigabilité musculaire, mais aussi les troubles cognitifs, contribuent non seulement à limiter les

activités de la vie quotidienne et professionnelles, mais aussi à l'isolement social de ces

patients [23, 25].

La difficulté à réaliser des efforts musculaires est quasi constante. En effet, de nombreux patients

rapportent que porter des courses (50 à 90 %), monter des escaliers (40 à 50 %), marcher (11

à 29 %), courir (60 à 74 %) et travailler les bras levés (68 à 99 %) sont difficiles ou impossibles

à réaliser [26]. Au plan physiologique, la diminution de la tolérance à l'effort est variable selon

les études, d'une part en raison de l'hétérogénéité de la sévérité du retentissement, et d'autre

part parce que peu de travaux ont mesuré directement les capacités aérobies par mesure des

échanges gazeux. Dans notre expérience, cette intolérance à l'effort est fréquente. Il est possible

que la sévérité des formes cliniques que nous observons soit liée au fait que notre recrutement

hospitalier sélectionne les formes les plus sévères [27]. L'origine de cette intolérance semble

complexe. Elle semble principalement liée à un déconditionnement cardiocirculatoire et

musculaire chez les patients qui ont une activité physique réduite souvent associée à une prise

de poids [27]. Il est possible que la douleur lors des contractions musculaires modifie les réponses

cardiocirculatoires, respiratoires et métaboliques induites par le système nerveux central [27,

28].

Aspects physiopathologiques

Concept de « sensibilisation » centrale

Les mécanismes physiopathologiques de la FM restent encore mal connus. Cependant, la

diffusion des symptômes douloureux, leur association à des troubles cognitifs, des troubles

neurovégétatifs et/ou du sommeil, évoquent un dysfonctionnement diffus du système nerveux

central, reflétant une altération vraisemblable de la régulation des voies de la douleur, du

sommeil, de la cognition, mais aussi du système nerveux autonome et des voies

neuroendocriniennes impliquées dans la réponse au stress [10, 29, 30, 31].

Par ailleurs, la FM partage de nombreux points communs avec d'autres syndromes auxquels elle

est fréquemment associée (côlon irritable, vessie instable, syndrome de fatigue chronique,

maladies auto-immunes, etc.), regroupés sous la terminologie de syndromes par « sensibilisation

centrale » [3, 10, 16]. Ces termes peuvent prêter à confusion dans la mesure où ils ont été

décrits initialement comme des phénomènes d'amplification douloureuse secondaires à des

lésions médullaires ou cérébrales [16, 32]. Dans la suite de cet article, le terme de

« sensibilisation centrale » est utilisé en référence aux modifications de la perception de

phénomènes sensoriels (douleurs) dues à des phénomènes de neuroplasticité [16]. La

compréhension de ces mécanismes a une implication pratique dans l'approche diagnostique et

thérapeutique, car elle permet de repérer les caractéristiques cliniques qui doivent faire évoquer

des douleurs par sensibilisation centrale et d'expliquer l'absence d'efficacité des thérapeutiques

habituelles [16].

Point fort

Éléments cliniques en faveur d'une origine centrale des douleurs chez un patient

souffrant de pathologie articulaire [16]

• Douleurs situées dans différentes régions corporelles.

• Long passé douloureux chronique.

• Plaintes multiples associées (fatigue, troubles cognitifs, troubles du sommeil et de

l'humeur).

• « Hypersensibilité » sensorielle (auditive, visuelle, olfactive ou viscérale).

• Survenant chez une femme.

• Anamnèse familiale de tableau douloureux chronique.

• Douleurs déclenchées ou aggravées par les stresseurs.

• Examen clinique le plus souvent normal en dehors de sensibilité anormale à la douleur

(extension de zone douloureuse, allodynie).

Principaux mécanismes de sensibilisation centrale de la douleur

Les caractéristiques neurophysiologiques des douleurs chroniques de la FM consistent en une

hypersensibilité anormale à la douleur en réponse à des stimulations nociceptives ou mécaniques

(Figure 1) [15, 16, 31, 33, 34]. Les travaux de recherche animale et humaine suggèrent qu'il

existe une réorganisation fonctionnelle et structurale des voies de conduction et de contrôle de

la douleur (Figure 2), des récepteurs nociceptifs (fibres c ou Aδ) et tactiles (Aβ) jusqu'aux centres

sous-corticaux et corticaux d'intégration (revue in [17, 33, 34]). Ces mécanismes de

sensibilisation centrale sont liés à des modifications adaptatives survenant aux niveaux

moléculaire (récepteurs), synaptique, cellulaire et des réseaux neuronaux générant des

phénomènes d'amplification du signal nociceptif, mais aussi de diminution des mécanismes

inhibiteurs [15, 17, 33].

Chez l'homme, il est possible de reproduire expérimentalement une allodynie et une

hyperesthésie après une stimulation nociceptive répétée. L'hyperesthésie est réduite (mais non

l'allodynie) par l'administration d'un antagoniste des récepteurs N-méthyl-D aspartate [35]. Cela

suggère le rôle de ces récepteurs dans le développement de l'hypersesthésie au niveau de la

transmission homosynaptique de la corne dorsale médullaire [15, 17, 33], l'allodynie relevant

d'autres mécanismes [17, 34, 35, 36]. Il est vraisemblable que d'autres structures soient

impliquées dans la genèse et l'entretien des phénomènes de neuroplasticité médullaire, en

particulier les récepteurs aux neurokinines 1 (substance P) et les cellules gliales responsables de

la sécrétion de facteurs neurotrophiques et de cytokines pro-inflammatoires [17, 31, 33, 35].

Concernant les structures corticales, des études en imagerie par résonance magnétique (IRM)

fonctionnelle de patients FM [37] ont montré une activation anormale (cortex somatosensoriel,

thalamus, cortex cingulaire antérieur, insula) en réponse à un stimulus mécanique. Enfin, une

diminution du contrôle des voies descendantes de la douleur a été mise évidence chez des

patients FM [38].

Les mécanismes qui conduisent à la chronicisation des douleurs restent mal connus, notamment

dans les relations de temporalité entre la lésion nociceptive périphérique et la réorganisation des

structures corticales [15]. De plus, dans la FM, le stimulus nociceptif périphérique est

inconstamment présent alors qu'un traumatisme psychologique est parfois le seul facteur

déclenchant des douleurs [10, 35, 39].

Fibromyalgie, douleurs chroniques et modèle biopsychosocial

La compréhension actuelle de la physiopathologie de la FM relève du modèle « biopsychosocial »,

considérant l'expérience douloureuse comme l'interaction complexe entre des phénomènes

biologiques, psychologiques et des facteurs socioculturels [9, 40]. Ainsi, la FM pourrait

s'expliquer par des modifications neurobiologiques survenant sur une vulnérabilité innée ou

acquise (facteurs génétiques, événements traumatisants, conditions de vie), déclenchée par des

événements traumatiques et aggravée ou entretenue par des lésions douloureuses, certains

modes cognitifs et/ou comportements [10] (Figure 3).

Ainsi, le déterminisme génétique semble important puisque le risque de développer une FM est

six à huit fois supérieur chez les parents au premier degré de patients FM. Les mutations

intéressant les récepteurs β adrénergiques ou les enzymes contrôlant le métabolisme des

catécholamines sembleraient en cause [9, 41].

Parallèlement, le rôle des événements stressants (physiques, émotionnels), en particulier

lorsqu'ils surviennent durant l'enfance, est fréquemment évoqué dans le développement de la

FM et des pathologies psychiatriques (syndrome de stress post-traumatique, dépression) avec

lesquelles la FM est comorbide [4, 10, 42]. Ces événements modifieraient la plasticité cérébrale

à long terme, en particulier par l'intermédiaire de l'axe corticotrope [43]. En effet, cet axe

hormonal est impliqué dans la réponse au stress, mais également dans la régulation de la

plasticité neuronale dans les régions corticales responsables des adaptations comportementales,

émotionnelles et mnésiques (cortex préfrontal, amygdales, hippocampe) qui sont riches en

récepteurs minéralo- et glucocorticoïdes [43]. Des études ont effectivement montré une

altération de l'axe corticotrope au repos et en réponse à un stress physique, psychosocial [44]

ou pharmacologique chez les patients ayant subi des violences durant l'enfance [45] et les

patients FM [29, 46]. De plus, des études en IRM ont montré qu'il existait un amincissement de

la région du cortex cérébral impliquée spécifiquement dans les processus perceptifs ou adaptatifs

liés à l'événement traumatique subi [47]. Par exemple, il a été mis en évidence une diminution

de l'épaisseur du cortex sensitivomoteur (projection génitale) chez des femmes ayant été

abusées sexuellement, alors que d'autres régions corticales étaient modifiées pour d'autres

traumatismes [47].

Un événement initial (déclenchant ou précipitant) est déclaré par seulement 23 à 66 % des

patients FM [10]. De nombreux événements ont été décrits, tels que des traumatismes physiques

d'origine accidentelle [48], des infections virales ou bactériennes, des maladies auto-immunes

ou d'autres pathologies douloureuses chroniques (revue in [10, 39]).

Concernant les facteurs d'entretien ou aggravants, l'association à une pathologie douloureuse

chronique (ostéoarticulaire, digestive ou neurologique) joue vraisemblablement un rôle

important dans la genèse de mécanismes de passage à la chronicité via des phénomènes de

sensibilisation centrale [16, 17, 33]. De plus, certains comportements et modes cognitifs des

patients FM contribuent probablement au maintien ou à l'aggravation des symptômes

douloureux [10]. Parmi ceux-ci, l'hypervigilance, la faible acceptation de la maladie et les

comportements d'évitement de la douleur ont été individualisés, et constituent un risque de

développement de détresse psychologique [49]. Le rôle du « catastrophisme », qui peut être

défini comme un processus cognitif et émotionnel qui amplifie les sensations de détresse liées à

la perception douloureuse, mérite d'être individualisé dans les processus d'entretien de la FM [40,

50]. Ainsi, plusieurs études en IRM fonctionnelle ont montré que les sujets sains ou douloureux

chroniques ayant des niveaux élevés de « catastrophisme » avaient une augmentation de

l'activation neuronale (notamment cortex préfrontal, insula, amygdale) en réponse à un stimulus

nociceptif [40, 51, 52]. Ces régions cérébrales sont impliquées dans les réponses émotionnelles

et motivationnelles face à l'expérience douloureuse [40, 53].

Aspects diagnostiques

Reconnaître la fibromyalgie

Le diagnostic de FM est souvent retardé par rapport au début des symptômes (cinq ans en

moyenne), voire non effectué, dans 75 % des cas [7]. Ces manquements contribuent à multiplier

les examens complémentaires, entretenir l'errance « médicale » des patients et proposer un

accompagnement thérapeutique inadapté. Le diagnostic positif de FM repose sur l'anamnèse et

l'examen clinique (cf. supra) (Figure 4). Les examens clinique et biologiques sont le plus souvent

normaux, contrastant avec la richesse des symptômes fonctionnels [4, 7]. Il est possible de

compléter les investigations en utilisant les critères diagnostiques de FM de l'American College

of Rheumatology qui ont été révisés (Tableau 1) [12, 13, 14]. Ils permettent de classer

correctement 90 % des patients FM alors que 25 % des patients FM ne l'étaient pas avec les

critères de 1990 qui s'appuyaient uniquement sur la recherche de points douloureux [1]. Il est

également possible d'utiliser un autoquestionnaire court (Fibromyalgia Rapid Screening

Tool) [54], qui permet de classer correctement 88 % des patients ayant un syndrome douloureux

chronique avec une sensibilité de 90,5 % et une spécificité de 86,5 %.

Diagnostics différentiels et comorbidités

Bien que le diagnostic de FM puisse être posé sur l'anamnèse, il n'est pas toujours facile

d'éliminer des maladies rhumatismales [7, 8, 16] ou neurologiques devant des douleurs

articulaires, tendineuses, mais aussi musculaires ou neuropathiques [18, 55]. La FM partage des

symptômes communs avec ces pathologies et peut leur être associée de façon comorbide (FM

secondaire) [4, 10, 13].

Douleurs d'origine centrale et maladies rhumatismales

La fatigue générale et le dérouillage matinal, les troubles du sommeil, sont également présents

dans ces pathologies, suggérant que des mécanismes de sensibilisation centrale sont

communs [3, 10, 31, 34]. Le terme de multimorbidité serait plus approprié dans la mesure où il

permet de se focaliser sur le patient plutôt que sur les pathologies qu'il présente [56]. En effet,

la FM est associée dans 20 à 50 % à un rhumatisme inflammatoire chronique ou à une maladie

auto-immune [10]. Une étude prospective de 2012 a montré une incidence initiale de 6 % de

diagnostic de FM chez des patients souffrant également de polyarthrite rhumatoïde, avec une

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%