Soins des pieds…bien dans ses pieds, bien dans sa tête. (3ième

BULLETIN D'INFORMATION N°01/2012

Janvier 2012

Soins des pieds…bien dans ses pieds, bien dans sa tête. (3ième partie)

Le deuxième feuillet relatif à la thématique des soins des pieds était consacré aux affections dites simples c’est-à-dire

celles qui sont le plus fréquemment rencontrées à savoir : les pieds qui transpirent, qui sentent, les crevasses et/ou

fissures, les phlyctènes, les cloques ou ampoules et les verrues. Le présent feuillet poursuit le sujet avec une autre série

d’affections simples et se clôturera par quelques situations plus particulières.

Parmi les autres lésions simples, on peut rencontrer :

- « les petites boules d’eau qui chatouillent » ou la dysidrose. Celle-ci est une variété d’eczéma caractérisé par la

survenue aiguë ou chronique de petites vésicules remplies d’une sérosité claire, elles sont très souvent prurigineuses

(chatouillement, démangeaison). Ce type de vésicules peut siéger au niveau des mains et des pieds sur les faces

latérales des doigts et dans les espaces situés entre ceux-ci. Cet eczéma s’accompagne d’une sensation de brûlure

pouvant durer jusqu’à deux semaines. Il apparaît de manière saisonnière, avec quelquefois une résurgence printanière

ou à l’automne. Cet eczéma est le plus souvent idiopathique (sans aucune origine) ou une variété d’eczéma atopique

(patients présentant un terrain allergique). Il peut être provoqué par le stress, le changement de température (et plus

spécifiquement la chaleur), l’ingestion ou le contact avec du nickel ou du chrome, chez une personne qui y est déjà

sensibilisé. Parfois, la dysidrose est due à une infection par une bactérie ou par un champignon microscopique. Les

vésicules peuvent sécher sur place avec une desquamation, ou se rompre et suinter. Le risque de surinfection est

possible ainsi que celui de récidives. Le traitement consiste en l’application d’antiseptiques locaux, de pâtes à l'eau ou à

base de sulfate de cuivre ou de zinc sur les lésions et de corticoïdes locaux sous forme de crèmes Parfois certaines

formes chroniques sévères et invalidantes nécessitent un traitement plus lourd (séances UV) . Un traitement général par

des antihistaminiques, voire des anxiolytiques est parfois utile.

- les durillons, cors, œil-de-perdrix : une hyperkératose localisée sera appelée durillon, cor ou œil-de-perdrix selon la

localisation anatomique au niveau du pied. Certaines personnes y sont plus sujettes que d’autres. Il s’agit en fait d’une

réaction de défense de la peau : celle-ci est pincée entre l’os sous-jacent et la chaussure ou le sol. Ce type de

problématique est dès lors plus fréquent en cas de troubles de la statique orthopédique (orteils en marteau, pied creux,

hallux valgus…) ou du port de chaussures inadaptées. Le traitement consiste en un décapage mécanique, préparé et

suivi par l’application de pommades et lotions kératolytiques. Dans certains cas, des examens radiologiques et une prise

en charge orthopédique sont parfois nécessaires (port de semelles et/ou de chaussures orthopédiques, intervention

chirurgicale…).

- les pieds secs : une plainte également fréquente est celle des pieds secs. Il peut s’agir d’une simple xérose, mais il faut

exclure une pathologie inflammatoire comme par exemple, un psoriasis ou une pathologie infectieuse comme par

exemple, une mycose. Le traitement consiste en l’application de crèmes hydratantes plus ou moins spécifiques. Dans le

cas de psoriasis et / ou de mycose, une prise en charge par un médecin dermatologue est nécessaire.

- les ongles anormaux : cela peut également correspondre à une infection mycosique appelée « onychomycose » mais

peut être d’origine psoriasique, traumatique (ongle noir), ou dystrophique (épaississement et dyschromie par troubles

circulatoires de la matrice de l’ongle). Il est nécessaire de soigner ces ongles malades et d’y être attentifs afin d’éviter des

complications. Un prélèvement pour analyse de laboratoire peut être effectué par votre médecin traitant afin d’établir un

bon diagnostic permettant un traitement efficient.

Parmi les situations pathologiques particulières, on peut rencontrer :

- des troubles veineux chroniques (reflux, varices) et les conséquences d’une inflammation loco-régionale sévère

(phlébite profonde…) peuvent occasionner un œdème chronique avec modification du tégument cutané (épaississement

et développement d’une surface irrégulière…). C’est le terrain idéal pour l’apparition d’ulcères malléolaires, longs et

difficiles à cicatriser. Dans ce cas, la prévention est essentielle : il est indispensable de traiter de manière précoce tout

signe d’insuffisance veineuse et toute forme de varices (port de bas de contention). En ce qui concerne les infections et

en particulier les érysipèles, la prévention repose sur des soins d’hygiène quotidiens, l’examen des orteils, la désinfection

de la moindre plaie, des soins d’ongle prudents….

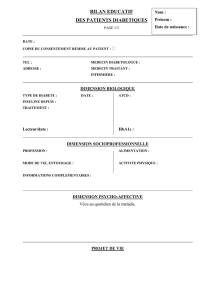

- les personnes diabétiques doivent prendre un soin tout particulier pour leurs pieds, en raison de modifications à la fois

neurologiques, vasculaires et immunologiques. La perte de sensibilité des extrémités qu’occasionne le diabète peut avoir

des conséquences graves, les infections étant très difficiles à soigner chez les diabétiques. En effet, la moindre blessure,

bénigne chez une autre personne, peut chez une personne diabétique s’infecter, entraîner l’apparition de gangrène et

parfois nécessiter l’amputation….Les pieds de personnes diabétiques sont particulièrement vulnérables aux blessures. Il

faut éviter de marcher pieds nus, même à la maison, et éviter les coussins chauffants. L’hygiène est une notion

importante : se laver les pieds soigneusement tous les jours et bien les essuyer. La personne diabétique doit aussi

examiner ses pieds pour vérifier la présence de durillons, rougeurs, ulcères, petites plaies, ampoules ou fissures qui

pourraient s’infecter. Il est primordial de soigner immédiatement la plus petite plaie, et consulter un médecin si elle ne

guérit pas, ou si les pieds sont enflés et douloureux. Il faut prendre soin, lorsqu’on se coupe les ongles, de les tailler à

angle droit, de ne pas les arrondir et d’éviter les coupures et les ongles incarnés. Les chaussures doivent être

confortables et non ouvertes pour éviter toute blessure éventuelle….

- artériopathie : une insuffisance artérielle chronique entraîne un ralentissement de croissance des ongles, leur

épaississement, une moindre capacité de cicatrisation des plaies, une survenue plus fréquente d’ulcérations

douloureuses ou d’une nécrose sèche. Il n’y a malheureusement pas de traitement médicamenteux réellement efficace ni

de traitement local. En cas de crise aiguë, une hospitalisation est nécessaire afin de traiter par vasodilatateurs

intraveineux et dans certains cas par une chirurgie de revascularisation permettant une amélioration significative.

- tâche, nodule…: toutes les affections néoplasiques cutanées peuvent affecter les pieds. La vigilance est de mise, car

l’aspect en est parfois anodin. Il faut toujours faire examiner une tache qui nous semble bizarre, une plaie qui ne guérit

pas avec des soins ordinaires, un durillon qui saigne…..

En conclusion, il est essentiel d’apprendre à avoir une bonne hygiène des pieds et à réagir à temps aux anomalies que

nous constatons. Beaucoup de problèmes, d’affections… ne peuvent être guéris définitivement, mais ne causeront

aucune complication s’ils sont soignés régulièrement.

WOWO 01.2012

BULLETIN D'INFORMATION N°02/2012

Février 2012

Soins des pieds…bien dans ses pieds, bien dans sa tête. (4ième partie)

Comme nous l’avons vu dans les précédents feuillets consacrés au pied, la complexité de ce membre et

l’importance de celui-ci ainsi que les différentes pathologies spécifiques pouvant survenir, il est indispensable

qu’un spécialiste s’y intéresse à savoir, le podologue.

Le travail du podologue consiste en fait à guérir et à prévenir, si possible, les maladies du pied. Son activité est

donc plus large que la pédicurie, car la podologie est une science paramédicale reconnue et nécessitant un

baccalauréat spécifique (3 années de formation) recouvrant tant les soins pédicuraux classiques (coupe et soins

des ongles) ou spéciaux (soins de durillons, cors, verrues plantaires, ongles incarnés ou malformés…) que la

confection d’orthèses permettant de corriger ou de prévenir la survenue de troubles au niveau des pieds…

Les podologues conseillent les médecins sur les problèmes de pied. Leur contribution est précieuse pour les

médecins et pour les patients, mais ils sont malheureusement trop peu nombreux pour couvrir correctement les

demandes de soins. La plus grande concentration de podologues s’observe en Flandre orientale et occidentale.

Rôle du podologue.

Le médecin généraliste ou le médecin spécialiste peuvent confier des tâches spécifiques au podologue. Celui-ci travaille

sur indication du médecin et lui rend compte de son intervention. Le podologue traite différentes pathologies du pied. Un

premier groupe rassemble les affections dermatologiques telles que les problèmes cutanés et unguéaux (ongles). Le

second groupe englobe les troubles orthopédiques, y compris les lésions de surcharge, les problèmes articulaires et

tendineux ainsi que toutes les affections orthopédiques possibles. Pour se faire, le podologue dispose d’un arsenal

spécifique de techniques d’examen supplémentaires, comme l’analyse de la marche et l’examen biomécanique et

biométrique (ces derniers consistent en une série de mesures qui renseignent sur la mobilité et l’état des articulations,

ainsi que sur la longueur des muscles (les muscles des mollets et les ischio-jambiers sont particulièrement importants).

Ces examens sont relativement sophistiqués et font appel par exemple à une plate-forme de force et à une analyse

informatisée de la pose du pied. Cette dernière est généralement complétée par l’utilisation d’une caméra filmant la

course ou la marche … Tout cela peut aider le médecin à poser un diagnostic et à repérer la cause sous-jacente des

troubles. Par exemple, chez un patient présentant une inflammation du tendon d’Achille, il va rechercher la cause de

l’inflammation afin de permettre d’instaurer un traitement causal parallèlement au traitement symptomatique. Qui plus est,

le podologue est également attentif à la chaîne ascendante ou descendante. En effet, un problème de pied peut être à

l’origine de troubles au niveau du genou, de la hanche ou du dos, tout comme un problème de genou ou de hanche peut

avoir des répercussions sur le pied. Le deuxième atout du podologue est les modalités de traitement spécifiques qu’il a à

sa disposition et qui viennent compléter la thérapie proposée par le médecin ou d’autres prestataires de soins. Par

exemple, en cas d’inflammation du tendon d’Achille, il est fréquent que le médecin prescrive des anti-inflammatoires.

Cependant pour résoudre le problème à long terme, il est parfois indiqué, selon la cause sous-jacente de recourir à des

semelles ou des orthèses. Ce traitement s’effectue toujours en concertation avec le médecin généraliste et/ou spécialiste

et sur base d’une prescription. Le troisième avantage important du podologue est le rôle consultatif et éducatif à l’égard

du patient. Il explique notamment comment éviter les douleurs et quelles mesures d’hygiène doivent être respectées….

Dans certains cas, il, peut arriver que le podologue seconde également les chirurgiens lors d’interventions au niveau du

pied et de la cheville.

Les podologues peuvent donc remplir un rôle à la fois préventif et curatif au sein d’équipes transdisciplinaires qui suivent

des sportifs pratiquant une activité sportive régulièrement ou en compétition, des diabétiques et des rhumatisants.

Néanmoins, leur contribution peut aussi être précieuse dans l’approche de problèmes touchant les enfants à partir de 5

ans, les jeunes adolescents en phase de croissance, les femmes enceintes et les personnes âgées.

L’arthrose et les rhumatismes occasionnent des inflammations et d’importantes déformations des articulations du pied. La

tâche principale du podologue consiste essentiellement à contrôler les symptômes et à réduire la douleur. Le traitement

vise principalement à réduire la charge au niveau des articulations concernées. Pour ce faire, on utilise souvent des

orthèses en silicone et des semelles réalisées sur mesure avec les matériaux adéquats.

Le pied diabétique constitue une approche particulière et spécifique chez le podologue. En effet, la neuropathie

périphérique et l’artériopathie sont connues comme étant de redoutables complications du diabète. En cas de

neuropathie périphérique, la sensibilité au niveau des pieds diminue. Le patient ne ressent donc plus la douleur

provoquée, par exemple, par une chaussure trop serrée ou un corps étranger. En outre une mobilité articulaire réduite au

niveau du gros orteil et de la cheville augmente la pression au niveau de la partie inférieure du pied, ce qui à la longue

accroît la formation de callosités. Sous la callosité se forme généralement une blessure qui, généralement ne peut être

constatée qu’après enlèvement de la callosité. Une mauvaise irrigation sanguine des membres inférieurs est souvent

responsable d’une mauvaise guérison des blessures au niveau du pied et peut aboutir à une amputation dans le cas

d’une gangrène.

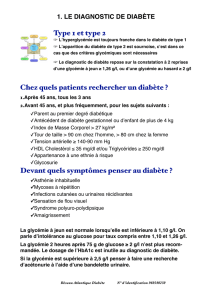

A quelle fréquence un diabétique doit-il aller chez le podologue ?

La fréquence de consultation chez un podologue d’une personne atteinte de diabète est fonction du classement des

risques.

Quand aller chez le podologue ?

Concrètement, on peut consulter un podologue pour les indications suivantes :

- lésions de surcharge au niveau des membres inférieurs (tendinites, périostite, arthrite…)

- affections orthopédiques (pieds creux et plats, hallux valgus, orteils en marteau, différence de longueur de jambes…)

- lésions unguéales (ongles incarnés, hyperconvexes, hyperthrophiques….)

- affections cutanées (hyperkératose, cors…)

- ulcère diabétique

- éducation et dispense de conseils concernant l’hygiène des pieds, les chaussures (de sport)…..

Le problème du remboursement.

Une intervention de l’assurance maladie (INAMI) dans le cadre de la consultation chez le podologue peut-être accordée

pour tout bénéficiaire souffrant de diabète, à condition que :

- la prestation soit prescrite par le médecin de famille ou par le médecin traitant spécialiste en médecine interne, en

chirurgie ou en chirurgie orthopédique;

- cette prescription mentionne que le bénéficiaire présente un risque élevé de problèmes de pied, en raison d’une grave

formation de callosité, de rigidité au niveau des articulations du pied, d’un ulcère ancien ou actuel, d’une amputation,

d’une insuffisance artérielle périphérique grave ou d’une arthropathie de Charcot;

- le patient soit détenteur d’un passeport du diabète ;

- le podologue inscrive la date de ses prestations dans le passeport du diabète;

- le podologue tienne à jour, pour le patient, un dossier dans lequel sont notés les actes et les prestations techniques qui

lui sont confiés;

- le podologue adresse, chaque année, un rapport écrit au médecin prescripteur.

- les prestations de podologues n’entrent en ligne de compte pour une intervention de l’assurance obligatoire soins de

santé que si elles sont dispensées par un prestataire agréé à cet effet par le Service des soins de santé de l’INAMI. Le

Service des soins de santé dresse la liste des podologues agréés et l

eur attribue un numéro d’agrément.

L’intervention de l’assurance maladie est cependant limitée à deux consultations par année civile et celles-ci ne peuvent

avoir lieu le même jour. Aucune intervention de l’assurance n’est due pour les prestations accomplies pendant une

hospitalisation.

Le montant des honoraires au 01.01.2012 est de 28,08 € par consultation, le remboursement étant de 25,28 € pour les

VIPO soit à charge du patient 2,8 € et de 21, 060 € pour les autres assuré(e)s soit à charge du patient 7,02 €.

Tous les autres patients doivent financer eux-mêmes l’intégralité du traitement, étant donné que l’assurance maladie

n’intervient pas pour eux. Or, le recours à un podologue s’avère souvent très utile et peut garantir un traitement plus

adéquat ainsi qu’une réduction des coûts à long terme….D’autre part, le remboursement limité à deux consultations par

année civile pour certains patients diabétiques peut s’avérer tout bonnement insuffisant…..

WOWO 02.2012

Classe de risque Critères chez les diabétiques Fréquence de consultation chez

le podologue

0 Pas de complication Tous les ans

1 Neuropathie Tous les 6 mois

2 Neuropathie et affections

orthopédiques Tous les 3 mois

3

Angiopathie

Antécédent d’ulcère

Ulcère actuel

Arthropathie de Charcot

Amputation(s) (partielles)

Tous les mois

BULLETIN D'INFORMATION N°03/2012

Mars 2012

Les additifs alimentaires. (1ère partie).

Les additifs alimentaires figurent souvent aux premières loges des préoccupations pour le grand public, sans constituer pour autant une menace

sérieuse pour la santé de la population. L’un des inconvénients majeurs est certainement leur omniprésence dans l’alimentation moderne.

Qu'est-ce-qu’un additif alimentaire ?

Les additifs alimentaires sont définis par une directive de l'Union européenne

1

: « On entend par additif alimentaire toute substance habituellement non

consommée comme aliment en soi et habituellement non utilisée comme ingrédient caractéristique dans l'alimentation, possédant ou non une valeur nutritive, et

dont l'adjonction intentionnel aux denrées alimentaires, dans un but technologique, au stade de la fabrication, transformation, préparation, traitement,

conditionnement, transport ou entreposage peut raisonnablement être estimée avoir pour effet qu'elle devient elle-même ou que ses dérivés deviennent,

directement ou indirectement, un composant de ces denrées alimentaires ». Ces produits servent à faciliter le processus de fabrication du produit ou à améliorer

l'apparence, le goût ou la valeur nutritive des denrées alimentaires. Les principaux groupes d'additifs sont : les colorants, les agents conservateurs, les

antioxydants, les émulsifiants, les gélifiants, les épaississants, les exhausteurs de goût et les édulcorants. Le développement des additifs est directement lié à

l'évolution de l'industrie alimentaire. Les additifs alimentaires sont des produits ajoutés aux produits alimentaires de base dans le but d'en améliorer la

conservation, la couleur, le goût, l'aspect…

Pourquoi utilise-t-on des additifs ? Comment sont-ils réglementés ?

Les additifs sont utilisés pour plusieurs raisons. Leur utilisation n'a pas pour but d'ajouter "pour le plaisir" un tas de substances (chimiques) inutiles: les additifs ont

une fonction d'utilité. Ce 'principe d'utilité' constitue du reste l'une des conditions de base à laquelle, outre la sécurité, l'additif doit satisfaire pour pouvoir être

autorisé légalement. Les additifs sont, comme expliqué plus haut, notamment utilisés pour améliorer la conservation des aliments (conservant, antioxydants), pour

améliorer la présentation (colorants), le goût (agents de sapidité), pour contrecarrer la précipitation, etc. Par définition, un additif n'est pas nécessairement une

substance artificielle d'origine chimique : il peut s'agir d'une substance "naturelle" ajoutée. L'acide ascorbique (E300) fabriqué par l'industrie et utilisé comme

antioxydant, n'est autre que de la vitamine C. Les additifs sont réglementés au niveau européen, selon le principe de la liste stricte positive: seuls les additifs

repris dans cette liste sont autorisés, et ce pour une denrée alimentaire bien précise, et en respectant les doses maximales mentionnées. Le message est clair:

tout ce qui n'est pas légalement autorisé est interdit. Les additifs sont classés par groupe selon la fonction qu'ils remplissent. Chacun d'entre eux a un code en

vigueur dans tous les pays de l'Union européenne. Ce code est composé de la lettre E (pour Europe) suivie de trois (ou quatre) chiffres (Exxx(x)). L'étiquette

mentionne toujours en premier lieu le nom du groupe dont fait partie l'additif, puis le numéro E (nombre compris entre 100 et 1518) ou le nom. Exemple: "colorant:

E162" ou bien "colorant: rouge de betteraves" ou encore "colorant: bétanine". La nomenclature distingue 24 catégories d'additifs selon leurs effets technologiques

sur l'aliment : colorants, conservateurs anti-oxygènes, édulcorants, acidifiants, correcteurs d'acidité, exhausteurs de goût, émulsifiants, gélifiants, stabilisants,

épaississants, poudres à lever, gaz propulseurs et les gaz d'emballage, affermissants, antiagglomérants, antimoussants, agents de charges, sels de fonte, agents

d'enrobage, humectants, amidons modifiés, séquestrants, agents de traitement, enzymes......

Des additifs sont également utilisés en alimentation animale et soumis aux mêmes principes de base (utilisation et réglementation) que les additifs alimentaires.

1. Parlement européen & Conseil de l'Union européenne, « Directive 89/107/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des

États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine », dans Journal officiel de l’Union

européenne, n

o

L 040, 1989, p. 27-33.

Tableaux non-exhaustifs de quelques colorants

* colorants utilisés en dehors des pays de la CEE dans les confiseries, bonbons, sirops, boissons sans alcool, liqueurs, pâtisseries, desserts, caviar, œufs de

lump, crevettes, enveloppes de charcuteries, croûtes de fromages, charcuteries, salaisons, beurre, fromage, laits aromatisés ou fermentés, huiles et graisses,

bouillons potages (E121), confitures, gelées, marmelades, fruits destinés à être conservés dans un liquide.

Nom Catégorie Utilisation

Groupes à

risque Symptômes Précisions

Colorants interdits par la CEE

E103 Chrysoïne S (jaune)

Colorant

jaune * Enfants

Produit chimique dangereux. Supprimé dans les

pays de la CEE depuis le 01.01.1977

E105 Jaune solide

Colorant

jaune *

Risque d’allergie

grave

Produit chimique dangereux. Supprimé dans les

pays de la CEE depuis le 01.01.1977

E111 Orangé GGN Colorant

orange *

Produit chimique dangereux. A ne pas consommer.

Supprimé dans les pays de la CEE depuis le

01.01.1977

E121 Orseille orcéine Colorant

rouge *

Produit chimique dangereux ou produit naturel

(Lichen).Supprimé dans les pays de la CEE depuis

le 01.01.1977

E125 Ecarlate GN

Colorant

rouge *

Risque import

ant

d’allergie

Produit chimique. Supprimé dans les pays de la

CEE depuis le 01.01.1977

E126 Ponceau GR

Colorant

rouge *

Risque important

d’allergie

Produit chimique. Supprimé dans les pays de la

CEE depuis le 01.01.1977

E130 Bleu anthraquinonique

Bleu solanthrène RS

Colorant

bleu * Produit chimique controversé. Supprimé dans les

pays de la CEE depuis le 01.01.1977

E152 Noir 7984

Colorant

noir *

Produit chimique dangereux. Supprimé dans les

pays de la CEE depuis le 01.01.1977

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

1

/

22

100%