Insulinothérapie par les cellules bêta

28

entre le taux de glucose dans le

sang et le taux d'injection d'insuline.

Même si de tels dispositifs étaient

disponibles sur le marché, ils ne

reproduiraient pas encore fidèlement

tous les aspects de la sécrétion

d'insuline physiologique par les

cellules bêta. En outre, ils seraient

susceptibles d'être coûteux et

nécessiteraient une surveillance très

rapprochée par l'utilisateur et le

médecin. Je prédis donc que ce genre

de dispositifs sera exclusivement

utilisé par des patients bien formés

et aisés, vivant dans des régions du

monde bénéficiant d'une aide

médicale sophistiquée. Si mes

affirmations sont exactes, pourquoi

ne pas utiliser des cellules plutôt que

des dispositifs pour remplacer les

cellules bêta manquantes ?

A l'heure actuelle, nous pouvons en

effet y arriver avec un certain succès

grâce à la transplantation d'îlots.

Cependant, nous ne disposerons

jamais d'îlots humains en suffisance

pour satisfaire les besoins de tous les

individus atteints de diabète dans le

monde. En outre, le succès de la

transplantation d'îlots dépend

encore actuellement de

l'immunosuppression qui, même

si elle a été considérablement

Orientations futures

Insulinothérapie par les

cellules bêta

`Philippe Halban

>>

La pompe à insuline présente des avantages pour

certaines personnes atteintes de diabète de type 1, les

libérant ainsi de la corvée des injections quotidiennes.

Cependant, le coût élevé de la pompe et la nécessité

d'une surveillance minutieuse limitera son utilisation

aux patients aisés qui peuvent compter sur une

assistance médicale sophistiquée.

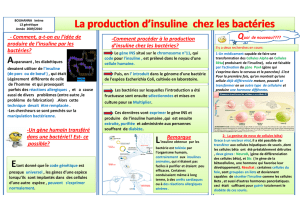

Cet article suggère le recours à la "thérapie

bêtacellulaire" pour créer des répliques des cellules

productrices d'insuline. Il s'attarde sur le mode de

fonctionnement de ces cellules et explore certaines

contraintes à prendre en compte dans l'utilisation des

répliques de cellules secrétrices d'insuline

génétiquement modifiées pour le traitement du diabète

de type 1.

Insulinothérapie externe vs

biologie moléculaire

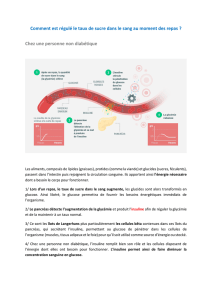

Le diabète de type 1 est le résultat

d'une destruction auto-immune des

cellules productrices de l'insuline

(cellules bêta) qui rend les

personnes atteintes de cette forme

de diabète dépendantes d'une

insulinothérapie externe pour

survivre. Cependant, une injection

sous-cutanée d'insuline ne reproduit

pas précisément la façon dont

l'hormone est sécrétée par la

cellule-bêta. La pompe à insuline

présente quelques avantages pour

certains individus. Toutefois il

n'existe pas encore à ce jour de

moyen de contrôle continu et non-

invasif de la glycémie (sucre)

permettant de fermer la boucle

Décembre 2002 Volume 47 Numéro 4

()

29

améliorée, pose encore des problèmes

majeurs (qui excluent l'utilisation

quotidienne chez les enfants).

Il est certainement temps aujourd'hui de

recourir à la biologie moléculaire

moderne pour produire un substitut ou

cellule bêta de remplacement pour la

thérapie cellulaire. On peut appeler cette

approche la "thérapie bêtacellulaire",

même si les cellules ne sont pas

d'authentiques cellules bêta, ou "thérapie

génique" car les cellules utilisées sont

génétiquement modifiées in vitro avant

d'être implantées.

Dans un article récent du Diabetes Voice,

Jim Shaw avait passé en revue quelques

méthodes envisagées pour créer de telles

répliques de cellules bêta (1). Dans cet

article, je me concentrerai plus

spécifiquement sur l'explication du mode

de fonctionnement des cellules bêta et

sur certaines restrictions à prendre en

considération si la thérapie à base de

répliques de cellules sécrétrices d'insuline

génétiquement modifiées devait un jour

soigner le diabète de type 1. Bien que

nous devrions tous être conscients des

obstacles immunologiques à la "thérapie

bêtacellulaire" du diabète comme le rejet

de la greffe, je n'en parlerai pas dans cet

article.

Comment fonctionne une

cellule bêta normale ?

La cellule bêta fabrique (processus

appelé la biosynthèse) et sécrète

l'insuline par le biais d'une série

d'événements intracellullaires

complexes, parfaitement synchronisés et

bien régulés (2). Les principes

fondamentaux sont faciles à décrire

mais assez difficiles à imiter. Le gène de

l'insuline s'exprime uniquement de façon

significative dans les cellules bêta.

Comme n'importe quel gène, l'ADN

dont il est composé est d'abord

transcrit dans une réplication appelée

'ARNm' (messager). Cet ARN messager

donne ensuite des ordres à l'usine

cellulaire qui produit un précurseur de

l'insuline, appelé de façon assez

appropriée la 'proinsuline'. Cette

proinsuline est ensuite empaquetée dans

des granules, des petites capsules de

stockage à l'intérieur de la cellule bêta.

A l'intérieur de ces capsules, la

proinsuline est transformée en insuline,

la forme active de l'hormone.

Les cellules bêta

constituent la clé

qui nous permettra

d'obtenir un système

parfait "en boucle

fermée" pour réguler

le taux de glucose.

Chaque cellule dispose d'environ

10 000 granules, et chaque granule

renferme quelques 200 000 molécules

d'insuline. L'insuline est stockée dans ces

granules et est uniquement libérée dans

le sang en réponse à une augmentation

du taux de glucose après un repas.

L'insuline agit sur le foie, les muscles et

les cellules graisseuses en stimulant le

métabolisme du glucose dans le corps, en

empêchant le foie d'en produire plus et

d'en libérer dans le sang. On observe par

conséquent une chute rapide du taux de

glucose dans le sang. A son tour, cette

chute signale aux cellules bêta d'arrêter

de libérer de l'insuline. Vous avez là un

parfait exemple de système en "boucle

fermée".

Stimulation au glucose de la

cellule bêta et son évolution

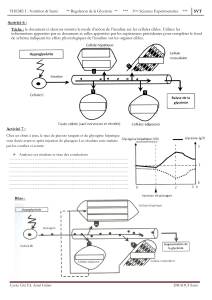

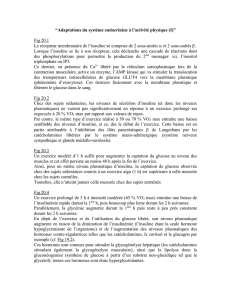

Comme mentionné ci-dessus, le glucose

stimule la sécrétion d'insuline. Cependant,

son effet sur la cellule bêta ne s'arrête pas

là. Comme démontré à la Figure 1, le

glucose stimule aussi la production de

l'ARN messager à partir de l'ADN du

gène de l'insuline (un processus appelé la

"transcription") (ADN vers ARNm, voir

Figure 1) ainsi que la traduction du

message de cet ARNm en proinsuline

protéique.

Chacune des étapes expliquées dans la

Figure 1 prend du temps. Il en résulte

que plus l'étape de stimulation initiale

est éloignée de l'étape de sécrétion de

l'insuline dans le sang, plus il faudra de

temps pour que la stimulation entraîne

l'augmentation du taux d'insuline

Figure 1:Durée estimée depuis la stimulation jusqu'à la première apparition

d'insuline dans le sang lors des diverses étapes de la production d'insuline. ADN,

la molécule chimique du gène ; ARNm, le messager chimique du gène vers l'usine

protéinique de la cellule ; cellule ß, la cellule qui sécrète normalement l'insuline ;

cellule X, la cellule régulée uniquement par stimulation du gène pour produire le

messager.

>>

→→→

Décembre 2002 Volume 47 Numéro 4

Orientations futures

()

30

dans le sang. Donc, alors qu'il est vrai que

le glucose stimule la formation de

l'ARNm de l'insuline, il faut au moins une

heure à partir du début de ce type de

stimulation pour que l'on puisse voir la

sécrétion de l'insuline augmenter. Ceci est

en contradiction avec la stimulation

directe de la sécrétion exercée par le

glucose via la décharge des granules de

stockage dont on peut observer l'effet en

une minute ou deux.

C'est le granule !

Le granule est le cœur et l'âme de la

cellule bêta. Comme nous venons de le

mentionner, il permet le stockage de

l'insuline et la libération en quantité

adéquate de l'insuline en réponse à

l'augmentation de la glycémie. En réalité,

la cellule bêta est encore plus

sophistiquée puisque la sécrétion

d'insuline peut être stimulée par de

nombreuses autres molécules en plus du

glucose. Celles-ci comprennent les acides

aminés (éléments structuraux des

protéines), les acides gras et certaines

autres hormones stimulantes produites

dans l'intestin (neuropeptides).

Mais dans tous les cas, la libération

d'insuline se fait à partir des granules.

C'est le point de départ du problème.

Nous pouvons facilement modifier toute

cellule (non bêta) afin qu'elle fabrique de

l'insuline en ayant recours aux techniques

modernes de la biologie moléculaire. En

effet, ceci a été réalisé pour la première

fois il y a 20 ans dans des cellules

pituitaires (3). Mais le fait de forcer les

cellules à libérer de l'insuline rapidement

en réponse au taux de glucose (ce qui

n'était pas le cas pour ces cellules

pituitaires) est une toute autre histoire.

Ecoulement contrôlé de

l'insuline

La sécrétion de l'insuline par la cellule

bêta est donc remarquablement bien

régulée. Elle doit l'être afin d'assurer un

équilibre glycémique normal. Des

tests cliniques récents, et plus

spécifiquement le DCCT (Diabetes

Control and Complications Trial), nous

ont appris l'importance d'un contrôle

strict de la glycémie dans la gestion

du diabète de type 1. Cependant le

risque d'hypoglycémie résultant d'une

insulinothérapie surintensive est

maintenant trop réel.Toute réplique

de cellule bêta utilisée pour le

traitement du diabète de type 1

devra fonctionner réellement bien

afin de limiter les mouvements dans

un sens ou dans l'autre (vers le haut

ou vers le bas). Nous avons

récemment revu en détails ce que

nous considérons comme étant les

exigences minimales en matière de

"thérapie bêtacellulaire" (4) et je

conseille au lecteur de se référer à

cette révision technique pour de plus

amples informations qui n'entrent

pas dans le cadre du présent article.

De nombreuses

études menées par

des groupes

travaillant sur le

traitement du

diabète de type 1

sont

potentiellement

peu judicieuces.

La majorité des groupes qui

travaillent dans ce domaine ne

semblent pas accorder une grande

attention aux modes de fonctionnement

de la cellule bêta lorsqu'ils élaborent

leurs stratégies de thérapie cellulaire.

Ceci n'est sûrement pas sans lien avec

les éventuelles récompenses financières

attribuées pour "guérir" le diabète mais

n'a pas de très bonnes répercussions

sur l'attitude de ces scientifiques envers

le patient. Par conséquent, la plupart de

ces groupes essaient de produire

l'insuline dans des cellules sans granules !

Ces cellules peuvent sécréter des

protéines en utilisant ce que l'on appelle

la voie "constitutive", essentiellement en

les laissant s'écouler. Le taux de

sécrétion ne peut cependant pas être

influencé par l'environnement de la

cellule. Il est impossible à l'heure

actuelle de permettre à ces cellules de

répondre au taux de glucose comme le

font des cellules bêta normales, avec

une augmentation quasi instantanée de

la sécrétion de l'insuline. Il est

cependant facile d'assurer que l'insuline

soit la principale forme sécrétée de la

protéine et pas le précurseur de

proinsuline moins actif (et

potentiellement indésirable).

Pour contrôler les dégâts, la plupart des

chercheurs s'assurent à présent que

l'expression du gène de l'insuline puisse

être stimulée par le glucose. Parfois, il

peut être inhibé par l'insuline elle-

même, ce qui donne une élégante

boucle de rétro-action négative conçue

pour limiter l'hypoglycémie (voir

référence 5 pour exemple). L'exception

la plus significative à cette tendance

était l'étude passionnante de Cheung et

al qui décrivait la sécrétion de l'insuline

régulée par le glucose à partir des

cellules K de l'intestin (6).

Pourquoi donc pensez-vous que je

considère ces autres études comme

potentiellement peu judicieuses ?

Immunosuppression consiste à

réprimer le système immunitaire

naturel du corps afin qu’il ne

puisse rejeter un organe

transplanté.

Décembre 2002 Volume 47 Numéro 4

Orientations futures

31

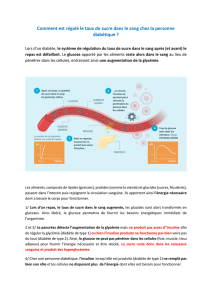

Figure 2:Données estimées relatives à un test intraveineux de tolérance au glucose

(IVGTT) chez un individu normal (à gauche) et chez une personne atteinte de diabète de

type 1 (à droite) traitée par "thérapie bêtacellulaire" en utilisant la cellule "X" de la Figure 1. >>

du taux de glucose plasmatique. Ceci

ne peut en aucun cas constituer un

traitement pour le diabète de type 1 !

Imaginons quelles pourraient être les

conséquences pour une personne

atteinte de diabète de type 1 traitée

de cette manière. Ceci est démontré

à la Figure 2. Je m'empresse

d'insister sur le fait qu'à ma

connaissance, une telle expérience

n'a pas encore été réalisée sur des

humains. En effet, la thérapie

cellulaire pour le diabète (définie ici

comme le recours à des cellules

génétiquement modifiées et non des

îlots) en est à ses débuts et les tests

in vitro ont été limités aux petits

animaux. Les graphiques de la Figure

2 sont par conséquent inventés ! Ils

sont cependant inspirés de résultats

réels sur des individus normaux

pour la partie relative aux contrôles

et se basent sur des observations

sur des souris extrapolées à

l'homme en ce qui concerne la

thérapie cellulaire. Disons en passant

que cette extrapolation est en fait

assez difficile à faire, car les souris

ne constituent pas un modèle valable

d'équilibre glycémique applicable aux

humains !

Il ne faut pas être un génie (ou même

un diabétologue) pour comprendre la

signification de la Figure 2. Chez

l'individu normal, l'injection

intraveineuse de glucose provoque une

hausse rapide de la glycémie, comme

représenté par la ligne pleine sur le

graphique de gauche. Ceci entraîne une

augmentation de l'insuline plasmatique

grâce à la stimulation de la sécrétion

d'insuline par les cellules bêta en

réponse au taux élevé de glucose

plasmatique, comme indiqué par la ligne

pleine sur le graphique de droite. A

peine l'insuline a-t-elle diminué que la

glycémie commence à baisser et que la

libération d'insuline par les cellules bêta

diminue.

Après environ 90 minutes, les taux de

glucose et d'insuline seront revenus à des

niveaux de base. On a juste observé une

courte période d'hyperglycémie et pas

d'hypoglycémie profonde. Cet individu

n'aurait pas été plus mal en se portant

volontaire pour ce test de tolérance au

glucose par intraveineuse (IVGTT ) !

Considérons à présent la thérapie

cellulaire sur un "patient". Regardons la

ligne en pointillé sur le graphique de

gauche, nous pouvons voir que le glucose

augmente tout aussi rapidement mais

reste à un taux élevé plus longtemps.

Pourquoi ? Regardons la courbe de

l'insuline représentée par une ligne en

pointillé sur le graphique de droite. Les

taux d'insuline n'augmentent pas du tout

pendant les 30 premières minutes.

Après 60 minutes, on observe une

augmentation très faible, à peine

remarquable.

Comme mentionné ci-dessus (Figure 1),

c'est dans ce tout premier laps de

Durée (min)

Glucose (mM)

Décembre 2002 Volume 47 Numéro 4

Orientations futures

contrôle

Insuline (pM)

Thérapie avec cellule “X”

Glucose plasmatique Insuline plasmatique

Durée (min)

Regardons à nouveau la Figure 1. En

mettant en place la régulation de la

glycémie lors de la transcription (étape

de l'ADN vers l'ARNm) et peut-être

un jour lors de la traduction (ARNm

vers proinsuline – pas encore réalisé

mais faisable, à mon avis) sans y inclure

la régulation de la sécrétion, le temps

de libération de l'insuline stimulée à

partir d'une cellule fabriquée sera

inévitablement compromis. En effet,

comme mentionné plus haut, il faudra

au moins une heure avant que les

premières molécules d'insuline

nouvellement formées puissent

commencer à être sécrétées en

réponse à l'augmentation de la

glycémie.

Pire encore, alors que la sécrétion

d'insuline à partir de la cellule bêta

diminue lorsque la glycémie baisse, on

sait que l'ARNm de l'insuline persiste

un certain temps dans la cellule. Ce qui

signifie que des répliques de cellules

bêta fabriquées de cette manière

s'épuiseront à un rythme réellement

plus lent. L'insuline sera encore libérée

par la cellule pendant de nombreuses

heures sans tenir compte de la baisse

()

32

`Philippe Halban

Le Docteur Philippe Halban est

biologiste cellulaire et Professeur à la

Faculté de Médecine de l'Université

de Genève en Suisse. Il est actuelle-

ment Président de l'Association euro-

péenne pour l'étude du diabète

(EASD). Les opinions présentées

dans cet article sont les siennes et

pas nécessairement celles de l'EASD.

Références :

1. Shaw J: Gene Therapy: looking

for alternatives to insulin injection.

Diabetes Voice 2002; 1: 30-34

2. Orci L, Vassalli JD, Perrelet A: The

insulin factory. Sci Am 1988; 259:

85-94.

3. Moore HPH, Walker MD, Lee F,

Kelly RB: Expressing a human

proinsulin cDNA in a mouse

ACTH-secreting cell. Cell 1983; 35:

531-538.

4. Halban PA, Kahn SE, Lernmark A,

Rhodes CJ: Gene and cell-replace-

ment therapy in the treatment of

type 1 diabetes: how high must the

standards be set? Diabetes 200;150:

2181-2191.

5. Lee HC, Kim SJ, Kim KS, Shin HC,

Yoon JW: Remission in models of

Type 1 diabetes by gene therapy

using a single-chain insulin

analogue. Nature 2000; 408:

483-488.

6. Cheung AT, Dayanandan B, Lewis

JT, Korbutt GS, Rajotte RV, Bryer-

Ash M, Boylan MO, Wolfe MM,

Kieffer TJ: Glucose-dependent

insulin release from genetically

engineered K cells. Science 2000;

290: 1959-1962.

temps que nous devons nous attendre à

une augmentation de la sécrétion

d'insuline à partir de cellules bêta

répliquées, suite à la stimulation de la

transcription du gène. Plus désespérant

encore, les taux d'insuline continuent à

augmenter malgré que le glucose soit

revenu à son niveau de base. Ceci est dû

à la lenteur de la réponse mentionnée

ci-dessus. Les conséquences sont

dévastatrices et inévitables : le taux

d'insuline inadéquatement haut

provoquera une hypoglycémie profonde.

Ce patient ne se sentira pas bien

pendant l'IVGTT et il se pourrait même

que l'on doive inverser l'hypoglycémie au

moyen d'une perfusion de glucose.

Nous devons être

absolument certains

d'être capables

d'offrir une

alternative

réellement efficace à

l'injection d'insuline

avant d'annoncer la

possibilité de traiter

les personnes

atteintes de diabète

de type 1.

Engouement vs espoir

La communauté des scientifiques qui

travaille sur la thérapie génique ou

cellulaire du diabète, et j'en fais partie,

doit absolument être certaine de

pouvoir fournir une alternative

réellement efficace à l'injection d'insuline

avant d'annoncer leur "remède" pour le

diabète de type 1 aux personnes

atteintes de cette maladie. Ne pas le

faire serait assez irresponsable. Je ne

pense pas que les modèles actuels

utilisant les cellules secrétrices d'insuline

régulées uniquement au niveau de la

biosynthèse puissent déjà fournir le

traitement. Aujourd'hui, je conçois que

ces cellules, ou peut-être une version

améliorée, puissent un jour s'avérer

utiles pour une injection à plus faible

dose de l'insuline, régulée sur le long

terme, chez des individus atteints de

diabète de type 2. Mais cela est une

autre histoire dont nous pouvons

discuter à un autre moment.

Conclusion

Je ne veux pas paraître indûment

pessimiste. Au contraire, je suis excité,

comme tout le monde, à l'idée d'une

thérapie cellulaire ou thérapie génique

pour le diabète par le biais de l'utilisation

de répliques de cellules bêta sur mesure.

Je pense que cela sera possible. Je

pense que cette méthode sera

beaucoup plus efficace que l'injection

d'insuline, moins chère et plus

accessible que tout autre futur

dispositif mécanique en "boucle

fermée". Je pense que les répliques de

cellules bêta pourront un jour

constituer une alternative intéressante

à la transplantation d'îlots, pas

uniquement en termes de disponibilité,

mais également comme moyen d'éviter

l'immunosuppression.

Je pense par conséquent que la "thérapie

bêtacellulaire" pourra un jour offrir un

traitement peu coûteux et sûr aux

personnes atteintes de diabète de type 1

dans le monde entier. Mais ne me

demandez pas quand cela se produira ou

quelle sera la forme de cette thérapie

cellulaire. Nous sommes juste au point

de départ d'un voyage palpitant, rendu

encore plus excitant grâce au progrès

réalisé au niveau de la biologie des

cellules souches. A mon avis, la fin du

voyage n'est pas encore en vue, mais si

nous basons notre progression sur la

compréhension du fonctionnement des

cellules bêta, nous saurons alors que

nous y sommes arrivés.

Décembre 2002 Volume 47 Numéro 4

Orientations futures

1

/

5

100%