Aux origines de l`Intelligent Design : les doctrines

http://revel.unice.fr

AVERTISSEMENT

Les publications du site REVEL sont protégées par les dispositions générales du Code de la propriété intellectuelle.

Conditions d'utilisation - respect du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle

L'accès aux références bibliographiques et au texte intégral, aux outils de recherche ou au feuilletage de l'ensemble des revues est libre,

cependant article, recension et autre contribution sont couvertes par le droit d'auteur et sont la propriété de leurs auteurs.

Les utilisateurs doivent toujours associer à toute unité documentaire les éléments bibliographiques permettant de l'identifier correctement

et notamment toujours faire mention du nom de l'auteur, du titre de l'article, de la revue et du site Revel. Ces mentions apparaissent sur la

page de garde des documents sauvegardés sur les postes des utilisateurs ou imprimés par leur soin.

L'université de Nice-Sophia Antipolis est l'éditeur du portail REVEL@Nice et à ce titre détient la propriété intellectuelle et les droits

d'exploitation du site.

L'exploitation du site à des fins commerciales ou publicitaires est interdite ainsi que toute diffusion massive du contenu ou modification

des données sans l'accord des auteurs et de l'équipe Revel.

Pour citer cet article :

Cédric Grimoult,

" Des métamorphoses au mythe du progrès ",

Alliage, n°70 - Juillet 2012, ,

mis en ligne le 26 septembre 2012.

URL : http://revel.unice.fr/alliage/index.html?id=4056

Voir l'article en ligne

Des métamorphoses au mythe du progrès

Les racines de l’idée d’évolution biologique

Cédric Grimoult

Docteur habilité en histoire des sciences, professeur agrégé

d’histoire, enseignant en classes préparatoires littéraires au lycée

Jean-Jaurès de Montreuil. Il est chercheur associé au Centre

d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines, de l’université de

Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

fr

47-61

Juillet 2012

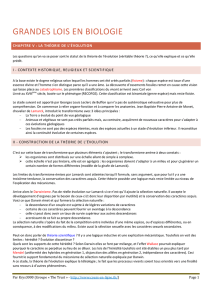

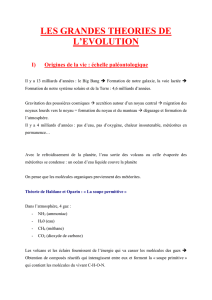

Afin de faire émerger des thèmes peu fréquemment présentés dans la littérature de spécialité, cet

article aborde les grandes figures de l’évolutionnisme de manière schématique, et parfois

caricaturale. On pourra se référer à quelques lectures générales afin de se familiariser avec la

question. Si, en outre, la présentation qui suit peut sembler quelque peu décousue, sa construction

correspond à la dynamique ramifiée des différentes positions prises par les chercheurs sur un temps

long, de l’Antiquité jusqu’au xxe siècle.

Métamorphoses et évolution

Les mythes antiques des métamorphoses sont probablement fondés sur certaines observations

millénaires, les unes étant justes, d’autres se révélant illusoires. Dans le premier cas, on peut citer

les métamorphoses des insectes, dont la plus célèbre est celle de la chenille en chrysalide puis en

papillon : un même individu change brutalement de forme, au point de devenir méconnaissable. De

manière moins spectaculaire, la transformation du pelage hivernal de certains animaux ou encore la

croissance des jeunes en adultes, témoignent aussi du changement à l’œuvre dans la nature. Comme

exemple de transformations illusoires, mais qui eurent la vie dure, on peut citer celle spontanée des

plantes cultivées en d’autres espèces, comme le blé en seigle ou l’avoine en folle avoine,

interprétation erronée due, sans doute, à une sélection insuffisamment rigoureuse des graines avant

les semailles.

Les historiens de l’évolutionnisme ont depuis longtemps reconnu l’intérêt des écrits référant au

modèle des métamorphoses, notamment chez les auteurs de l’Antiquité, mais ils ne savent

généralement pas comment interpréter leurs hypothèses et se montrent particulièrement embarrassés

à leur égard. Ces auteurs s’avèrent en effet difficiles à classer, car s’ils ne croient pas que la nature

soit demeurée constamment la même, ils ne présentent nullement les espèces actuelles comme étant

étroitement apparentées, conformément à la théorie actuelle de l’évolution (figure 1).

L’interprétation correcte de ces idées anciennes a souffert d’un obstacle majeur : le fait de

considérer évolutionnisme et transformisme comme des termes synonymes. Ils renvoient pourtant à

deux idées différentes :

le transformisme (par opposition au fixisme), qui évoque le changement de formes entre ancêtres et

descendants ;

l’évolutionnisme (par opposition au créationnisme), qui implique, depuis Lamarck et Darwin, la

dérivation, c’est-à-dire la divergence des caractères à partir d’un ancêtre commun.

D’après ces définitions, tout évolutionniste est transformiste. Mais on peut être transformiste tout

en soutenant que les essences spécifiques sont contenues dans des germes éternels ou créés, et

restent ainsi séparées : autrement dit, on peut donc être transformiste et créationniste, et donc non

évolutionniste.

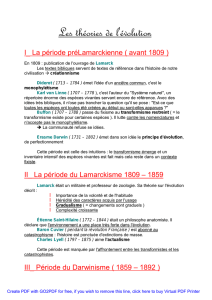

L’évolutionnisme s’est d’ailleurs imposé au terme d’un débat complexe, dans lequel il faut

distinguer deux étapes chronologiques, correspondant précisément à la distinction précédente :

d’abord, la victoire du transformisme sur le fixisme, remportée en deux manches à une, la première dès la

fin du XVIIIe siècle, la deuxième remportée par Cuvier et les défenseurs du fixisme, la troisième voyant, au

cours des années 1850, la victoire de ce qu’on appelle alors « transformisme limité », en insistant sur le

fait que les espèces d’un même genre descendent d’un ancêtre commun ;

ensuite, la victoire de la théorie de la dérivation, permise grâce à la révolution darwinienne, à la fin du

XIXe siècle, et selon laquelle l’ensemble des êtres vivants sur la Terre descend, par voie de génération,

d’un seul ou d’un nombre restreint de formes initiales.

En explorant la préhistoire scientifique de l’idée d’évolution, il s’agit de montrer d’abord que le

mythe des métamorphoses a constitué une source d’inspiration en histoire naturelle, en appelant

l’attention sur les variations du vivant et en ouvrant la voie à un transformisme de plus en plus

dominant au sein de la communauté scientifique ; puis que sa combinaison avec l’idéologie du

progrès a renforcé ce transformisme considéré sur le modèle du développement de potentialités

latentes ; avant d’expliquer finalement pourquoi il joue, depuis Darwin, un rôle négatif dans la

dynamique scientifique, tout en restant populaire dans les milieux religieux. Nous pourrons alors

proposer quelques conclusions de portée générale au sujet de la manière dont les idées peuvent

s’enchaîner dans l’histoire des sciences.

Les métamorphoses servent de modèle aux premiers auteurs

transformistes, de l’Antiquité à Darwin

Ovide regroupe et réécrit des mythes anciens, sources d’inspiration depuis l’époque

présocratique. Retenons deux éléments fondamentaux favorisant l’éclosion du transformisme et qui

imprègnent durablement l’histoire naturelle.

Le changement de la forme ne modifie pas nécessairement l’essence

des êtres

La plus ancienne référence au transformisme attestée aujourd’hui se moule sur le modèle des

métamorphoses. Au VIe siècle avant notre ère, Anaximandre de Milet s’approche en effet de cette

idée en évoquant l’origine de notre espèce :

« L’homme (…) demande des soins prolongés durant sa prime enfance. S’il avait

commencé dans cet état, il n’aurait pu survivre. Aussi les hommes prirent-ils d’abord forme

à l’intérieur de créatures ressemblant à des poissons, pour y rester à la manière d’embryons

jusqu’à ce qu’ils aient atteint leur maturité. Les créatures s’ouvrirent alors par éclatement,

et il en sortit des hommes et des femmes capables de pourvoir par eux-mêmes à leurs

besoins. »

Ce scénario conjugue des changements de forme avec la conservation de l’essence, au sens

platonicien. Une part considérable de la philosophie grecque s’est en effet centrée autour de la

définition de l’être, de la substance, qu’elle s’est attachée à définir de manière à éliminer

l’accidentel. Les métamorphoses permettent ainsi de combiner la variation omniprésente au sein

d’une nature impermanente et des essences qui resteraient fixes.

Une telle façon de penser l’histoire naturelle se trouve réactivée au début du XVIIIe siècle, en

particulier dans un livre très controversé, intitulé Telliamed, qui constitue le texte le plus fascinant

au sujet de cette conception hybride, à la fois transformiste et non-évolutionniste. D’abord diffusé

anonymement et clandestinement, ce dialogue de Benoît de Maillet (1659-1738) associe la

constance de l’essence spécifique et le transformisme. Cet ancien ambassadeur de France au Caire

admet, par exemple, que les oiseaux dérivent, par voie de génération, de poissons volants, tandis

que les différentes formes animales trouveraient leur origine dans des espèces marines. Comme le

mythe antique des métamorphoses, sa présentation s’appuie explicitement sur l’observation de

certains changements spectaculaires qui s’opèrent notamment dans les animaux, en particulier les

mues d’insectes :

« La transformation d’un ver à soie ou d’une chenille en un papillon serait mille fois

plus difficile à croire que celle des poissons en oiseaux, si cette métamorphose ne se faisait

pas chaque jour sous nos yeux. »

Ce transformisme indéniable ne correspond pas à l’évolutionnisme moderne. Si Maillet admet un

lien de descendance entre des espèces morphologiquement et écologiquement distinctes dans des

époques successives, ces dernières appartiennent toujours à la même substance. Dans un passage

manuscrit que Maillet destinait à insérer dans le Journal des savants, figure ainsi un passage

explicite au sujet des « semences qui contiennent les idées spécifiques de tous les êtres ». Sa propre

conception correspond donc à un « emboîtement d’espèces » qui combine des changements

d’apparence avec la conservation de l’essence.

Maillet rejette d’ailleurs explicitement la définition moderne de l’espèce, basée sur la possible

reproduction commune des individus qui en font partie :

« Vous renfermez cependant toutes ces différences sous le genre du même animal, parce

qu’elles se mêlent les unes aux autres. Croyez-vous cependant que toutes les espèces de

singes et de chiens que nous voyons descendent de la même tige ? Mais si l’on donne à ces

espèces une diversité d’origines, pourquoi n’en admettrait-on pas de même dans les

hommes, puisqu’elle n’est pas moins vraisemblable ? »

Autrement dit, selon Maillet, les espèces actuelles, de même que les races qui les constituent,

présentent des origines diverses. Cet auteur se montre même hostile à l’origine commune des races

humaines, qui lui semblent au contraire séparées essentiellement. Elles se transforment néanmoins

en suivant un même chemin, comme si elles se trouvaient à des positions différentes sur une même

échelle. L’historien Peter J. Bowler a représenté graphiquement une telle conception de la

dynamique de la nature, avec des flèches parallèles plus ou moins longues, selon que les germes se

sont incarnés à une époque plus ou moins reculée.

Les idées de Maillet circulent largement dans les cercles naturalistes, mais trouvent peu d’adeptes

au sein de la communauté scientifique, qui impose souvent des limites – fort variables au demeurant

– à ces changements de forme. Il faut néanmoins porter à son crédit l’attention nouvelle portée à la

variabilité des êtres vivants.

Également issue des poèmes d’Ovide (livre XV) et d’autres écrits antiques, la génération spontanée

se moule aussi dans une conception des essences fixes et séparées. Non seulement l’homme

proviendrait ainsi de la terre (ce que l’on retrouve dans Genèse 2, le récit de la création d’Adam à

partir du limon) mais d’autres êtres vivants pourraient alors surgir de la matière inerte, notamment

des cadavres en décomposition. Cette idée correspond à une observation ancestrale, mais

incontrôlée, comme l’a montré Francesco Redi dès le XVIe siècle : en isolant la viande avec une

gaze, il empêche les mouches d’y pondre, d’où l’absence des asticots, que l’on croyait apparus

spontanément. On admettait aussi que les souris pouvaient naître d’une chemise sale, ce qui est

équivalent aux exemples cités par Ovide.

Une telle conception transformiste — au sens où la matière peut subir des transformations de

formes — se retrouve notamment chez Diderot et d’autres auteurs ayant appelé l’attention sur la

variabilité du vivant au XVIIIe siècle, sans être toutefois devenus favorables à l’évolutionnisme, tel

que le suggère notamment Maupertuis, c’est-à-dire l’idée de la dérivation des espèces actuelles à

partir d’une ou de quelques souches originelles.

Le caractère saltatoire, brutal, quasi instantané des métamorphoses

Dans son essai intitulé Les transformations silencieuses, François Jullien place cet a priori de la

pensée occidentale en faveur des révolutions brutales au cœur de la perception du changement. Il

prend surtout ses exemples dans la poésie épique, laquelle privilégie l’action d’éclat, héroïque, mais

il aurait pu se référer aux métamorphoses, qui répondent à la même priorité accordée aux

changements spectaculaires.

Une telle conception saltatoire du changement biologique marque fortement et durablement la

biologie, presque à toutes les époques. Théophraste d’Érèse de Lesbos, élève d’Aristote, évoque les

métamorphoses des plantes. Il admet ainsi que différentes espèces de graminées peuvent surgir à

partir de grains de blé et que certains arbres se métamorphosent spontanément. On retrouve la

même idée chez Albert le Grand (1193-1280) qui affirme de manière erronée que certaines espèces

végétales peuvent se transmuter sous l’influence du sol, de la nutrition ou du greffage. L’orge se

transformerait alors en blé et vice-versa. Le chêne coupé pourrait donner de la vigne. Au XXe siècle,

l’agronome soviétique Trofim Lyssenko soutint encore de telles aberrations, issues d’observations

mal contrôlées.

Plus sérieusement, de nombreux évolutionnistes étaient aussi saltationnistes, comme Maupertuis et

Duchesne, un collaborateur de Lamarck, au XVIIIe siècle ; Thomas Huxley, le « bouledogue de

Darwin », dans les années 1870 ; Hugo de Vries, auteur de la théorie des mutations en 1901 ;

Richard Goldschmidt, qui évoque les « monstres prometteurs » vers 1940 ; ou encore Stephen J.

Gould, défendant les « équilibres ponctués » à la fin du XXe siècle. Les travaux entourant cette

dernière théorie ont contribué à élaborer une approche plus fine du continu et du discontinu dans

l’histoire du vivant.

Le thème des métamorphoses, ainsi inscrit dans l’histoire naturelle, se trouve renouvelé au XVIIIe

siècle. Il est alors lié à l’héritage du christianisme : le mythe du progrès. Mais à la différence du

monde antique, qui concevait le temps comme cyclique (Hésiode) ou éternel (Aristote), le

christianisme impose l’idée d’un temps orienté (sagittal, sur le modèle de la flèche), constituant un

facteur très favorable au développement d’une histoire de la vie sur Terre, indispensable à l’éclosion

de l’évolutionnisme.

Le mythe du progrès

Le rôle du christianisme

Comme l’a montré le biologiste et historien Ernst Mayr, l’essentialisme issu de Platon fut

souvent interprété, dans l’Occident chrétien, comme correspondant à l’archétype de l’espèce créée

par Dieu au début des temps. Pensée typologique et conception créationniste du monde apparaissent

concordantes dès lors que l’on admet la fixité des espèces au fil des générations. Mais celle-ci reste

relative.

Héritier à la fois de la culture antique et de l’apologétique chrétienne, saint Augustin comprend qu’il

ne faut pas prendre le récit de la Genèse au pied de la lettre, car il aboutit à des contradictions, en

particulier au sujet de l’apparition des parasites et des maladies. Il admet ainsi que la création s’est

déployée au cours du temps, inaugurant ainsi la conception théologique de la création prolongée, ou

création continuée, laquelle constitue encore de nos jours — sous la forme de l’Intelligent Design

— l’alternative la plus médiatique, bien que non scientifique à proprement parler, puisqu’elle a

recours à des causes surnaturelles, à l’évolutionnisme néodarwiniste.

Au XVIIe siècle, Descartes est le premier à proposer un scénario cosmologique présentant les formes

du relief terrestre comme issues de changements historiques. Il est suivi par de nombreux auteurs,

qui adaptent son modèle aux nouvelles découvertes. Ces idées de changement sont reprises, autour

de 1700, dans une perspective spiritualiste, par Leibniz. Dans sa Protogée, il étudie l’hypothèse

transformiste. L’argument théologique est alors clairement mis en avant, comme dans le cas de

l’éditeur du Telliamed en 1748, l’abbé Le Mascrier :

« Quelle comparaison ferait-on entre un horloger, par exemple, assez habile pour

composer une pendule si bien montée, que par le dérangement même que le temps causerait

dans ses parties et dans ses mouvements, il se formerait de nouvelles roues, de nouveaux

ressorts, des pièces mêmes qui auraient été usées et brisées ; et un autre, dont l’ouvrage

aurait besoin que chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, il fût attentif à redresser ses

erreurs et ses variations éternelles ? »

Un tel argument connut une portée considérable, en étant inlassablement repris afin de contrer le

créationnisme littéraliste, jusqu’à la victoire définitive de l’évolutionnisme à la fin du XIXe siècle.

À la fin du XVIIIe, Charles Bonnet (1720-1793) réactualise les idées de Maillet. Alors que ce dernier

adoptait une philosophie matérialiste, le naturaliste suisse se montre créationniste, ce qui ne

l’empêche pas d’admettre des changements dans la forme des êtres au fil des générations

successives. Cela apparaît d’autant plus vrai qu’on lui attribue la paternité du sens actuel du mot

« évolution », qui désignait alors le développement ontogénique et qu’il étend aux modifications

subies par une lignée spécifique. Dans La palingénésie philosophique, dont le titre évoque la

renaissance des êtres détruits par le feu, tel le phénix, publiée en 1770, Bonnet soutient en effet la

théorie de l’emboîtement des germes, tout en considérant que ces derniers peuvent engendrer (mais

non « générer ») des formes vivantes différentes en fonction du milieu où ils se développent.

Au cours des années 1790, de nombreux naturalistes admettent le transformisme, comme Lacépède

et Cabanis, mais sans préciser s’il s’agit de simples transmutations de la forme à partir d’essences

séparées, comme Maillet et Bonnet, ou si les espèces actuelles correspondent à des branches

généalogiques partageant des ancêtres communs d’autant plus récents que leurs formes se

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%

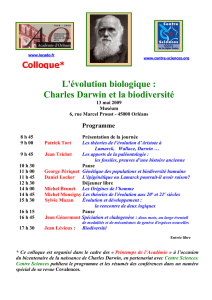

![Programme [212.0Ko]](http://s1.studylibfr.com/store/data/004196367_1-284ca8d12b04ec4d851750d1effb4e90-300x300.png)