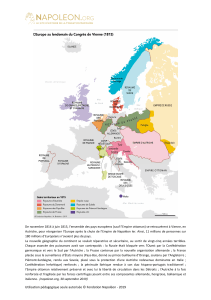

La Première Guerre mondialesonne le glas

La Première Guerre mondiale sonne le glas

des Empires austro-hongrois, russe et ottoman. Des traités de paix donnent naissance

à des États-nations dont ils délimitent les frontières.

Celles de l’Empire ottoman sont particulièrement diciles à tracer en raison de sa vaste

étendue, de son multiculturalisme et de la spécicité de son histoire. Qui plus est, la

situation politique au sein de l’Empire est mouvementée.

Fin 1918, l’Arabie, la Syrie, la Palestine, la Macédoine, la Thrace et la Mésopotamie sont

envahies par les alliés. Cette occupation est vécue comme une humiliation par Mustafa

Kemal, général de l’armée impériale qui s’est illustré notamment dans les Dardanelles.

Refusant de voir l’Empire démembré, il prend la tête d’une révolte contre le gouvernement

et organise un pouvoir nationaliste parallèle, à Ankara.

En 1920, le traité de Sèvres entérine les décisions relatives au territoire ottoman prises

par les alliées. Accepté par le Sultan, il est catégoriquement refusé par le mouvement

national de Mustafa Kemal, futur Atatürk. Appuyé par la France et la Russie bolchevique,

et fort de victoires militaires, il obtient la renégociation du traité. Après de longues

tractations, le 24 juillet 1923, la Turquie, d'une part, et la France, le Royaume d'Italie,

le Royaume-Uni, l'Empire du Japon, le Royaume de Grèce, le Royaume de Roumanie, le

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, d'autre part, signent un nouveau traité

conforme aux nouveaux rapports de force de la région, le traité de Lausanne.

En premier lieu, ce traité reconnaît la légitimité de la République turque mise en place

par Mustafa Kemal. Les alliés obtiennent la reconnaissance par la Turquie des pertes

territoriales de l'ex-Empire ottoman à Chypre, dans le Dodécanèse, en Syrie, Palestine,

Jordanie, Irak et Arabie, mais en échange renoncent à demander l'indépendance, voire

simplement l'autonomie, du Kurdistan et de l'Arménie, auparavant prévue dans le traité

de Sèvres.

Ces nouvelles frontières établies ne sont pas sans conséquence pour la population. Avant

même la signature du traité, des échanges de populations débutent « baïonnette dans

le dos ». Un exode basé sur des critères religieux est engagé : 1,5 million de Grecs vivant

en Asie Mineure sur le territoire de la nouvelle Turquie et 500 000 Turcs musulmans

vivant sur le territoire grec vont passer d’un territoire à l’autre. Près d’un demi-million

d’entre eux y laisseront la vie.

Un traité d’une dizaine de pages a ainsi redessiné une région stratégique du monde et

décidé du déracinement de deux millions de personnes.

16 17

Tout le long de la rue Ermou.

Dans les belles demeures en pierre rose,

la pierre des carrières de Sarımsak, en face.

Dans le quartier turc et les maisons de réfugiés

de la Ville Haute, là où je me réfugie à mon tour

dès que je reviens.

Mais ma vraie patrie, cette patrie du cœur que j’ai

tant cherchée, c’est à Mytilène que je l’ai trouvée.

Dans le quartier turc et les maisons de refugiés

de la Ville Haute, la où je me refugie à mon tour

dès que je reviens.

Tout au long de la rue Ermou.

Dans les belles demeures en pierre rose,

la pierre des carrières de Sarimsak, en face.

18 19

Mercredi 9 novembre 2011

Mon travail s’est

achevé hier, mais je

reste encore un peu.

Une pause de quelques jours,

histoire de me balader pour la énième

fois d’un bout à l’autre de la ville.

Dans les forêts

et les volcans éteints de Lesbos,

dans la mer étale et le meltème,

dans les anses, les salines,

les oliveraies, les ravines,

dans les cafés

et les villages

solides comme le roc,

dans le petit paradis terrestre et

les succulentes courgettes

de Madame Irini,

à deux pas d’Agios Dimitrios.

20 21

21

Un ennemi qu’il faut

montrer du doigt,

dénoncer dans

les livres d’école.

Car il ne

s’agirait pas…

Car il ne s’agirait pas

qu’en grandissant

les enfants comprennent

enfin que d’autres que lui sont

responsables de ce qui va

de travers dans leur vie.

Hier, il y avait un défilé. Il y a un siècle, à un an près,

l’île était libérée de nos ennemis,

les Turcs.

Chaque peuple a son

ennemi, un ennemi mortel.

S’il n’en a pas, eh bien,

il doit s’en trouver un.

22 23

Au mur, un encadrement : je reconnais

la masse imposante du cuirassé qui donne

son nom au restaurant.

Aujourd’hui, son escorte

se compose d’une escadre de

boulettes de viande à la smyrniote.

L’ail me pique

délicieusement le palais.

Je me rappelle les boulettes que

mes deux grands-mères me préparaient

dans leur cuisine de Kaisariani*, à Athènes.

Donc, il y a quatre-vingt-dix-neuf ans, le cuirassé

Averof

et son escorte avaient jeté l’ancre en vue du port.

Soufflant de la fumée par ses trois évents,

il avait scellé de la façon la plus martiale

qui soit la libération de Mytilène.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%