Les ARN des bactéries pathogènes

© POUR LA SCIENCE -N° 371 SEPTEMBRE 2008

60

Brice Felden

Les bactéries pathogènes perçoivent leur environnement grâce

à des systèmes sensoriels élaborés et reprogramment l’expression

de leurs gènes dédiés à l’infection. Des

ARN

sont au cœur de cette adaptation.

epuis 1961, la septième pandémie de cho-

léra parcourt le monde et, à partir de l’In-

donésie, a conquis tous les continents,

excepté l’Océanie. L’agent de la maladie,

Vibrio cholerae, est une bactérie qui vit

dans les eaux insalubres. Elle déclenche la

maladie lorsqu’elle est absorbée, v i a l ’ e a u

ou des aliments contaminés. Une fois dans l'intestin, les

vibrions fabriquent la toxine cholérique, qui entraîne une

importante déshydratation, le plus souvent fatale. L’ i n c u-

bation est suivie de violentes diarrhées et de vomissements

sans fièvre qui, en l’absence de traitement, tuent en trois jours.

Cet exemple, où une bactérie passe de l’eau dans l’intes-

tin, révèle que, pour qu’une infection bactérienne « réussisse» ,

l’adaptation de l’envahisseur au nouvel enviro n n e m e n t

hostile – l’hôte– doit être rapide et efficace. Pour mener à

bien cette étape, le micro - o r ganisme est doté à sa surface de

systèmes sensoriels élaborés qui modifient rapidement l’ex-

p r ession de gènes spécifiques de l’infection, par exemple ceux

qui favorisent l’évitement du système immunitaire de

l’hôte, la pénétration dans les cellules et la dissémination dans

les tissus. Une fois ces dispositifs activés, l’expression de cer-

tains gènes augmente tandis que celle d’autres diminue.

Jusqu’à récemment, les biologistes pensaient que les

« chefs d’orc h e s t r e » de ces réseaux de régulation étaient

exclusivement des protéines, activatrices ou inhibitrices.

Pourtant, depuis peu, on découvre de plus en plus d’acides

ribonucléiques (des

A R N

) jouant un rôle dans le contrôle

de l’expression de nombreux gènes qui aident l’infection à

se mettre en place et à perdurer (voir la figure 1). Ces méca-

nismes fondés sur les

ARN

ajoutent un niveau supplémen-

t a i r e de complexité à la physiologie bactérienne. Nous

d é c r i r ons comment certaines bactéries pathogènes utilisent

des

ARN

pour « sentir » leur environnement, par exemple

pour communiquer entre elles et pro d u i re des toxines, mais

aussi pour modifier la composition de leur membrane et

même pour détecter les changements de température. À

terme, l’élucidation de ces mécanismes offrira des pistes

pour concevoir de nouvelles générations d’antibiotiques.

D’abord, distinguons deux grandes classes d’

ARN

res-

ponsables de ces mécanismes: les régulateurs c i s et les t r a n s .

Schématiquement, les premiers font partie du brin d’

ARN

dont l’expression est contrôlée, les seconds sont extérieurs

à cet

A R N

. Certains régulateurs c i s , situés en amont des

gènes, détectent les besoins des bactéries et dirigent eux-

mêmes la fabrication des protéines codées; ce sont les « r i b o -

r é g u l a t e u r s », que nous n’abord e rons pas ici. D’autre s

régulateurs cis sont situés en aval des

ARN

messagers (les

ARN

qui sont traduits en protéines) dont ils régulent la tra-

duction. Les

ARN

régulateurs trans, dont la plupart ne sont

pas traduits en protéines, sont produits (transcrits) indé-

pendamment des gènes, mais pourtant ils en contrôlent l’ex-

pression (voir la figure2). Ces régulateurs trans s’associent

à un ou, le plus souvent, à plusieurs

ARN

messagers dont

ils favorisent ou empêchent la traduction en pro t é i n e s .

D’autres

ARN

régulateurs trans agissent sur des protéines

régulatrices qu’ils empêchent d’agir. De nombreuses bac-

téries pathogènes chez l’homme, certains animaux et

végétaux fabriquent des

ARN

régulateurs trans et cis.

Conversation entre bactéries

Dans leur environnement, les bactéries collectent des infor-

mations et les utilisent de façon à favoriser leur cro i s -

sance et leur prolifération. Ainsi, certaines bactéries

p roduisent, sécrètent, échangent et détectent des molé-

cules de signalisation grâce auxquelles elles estiment la

densité de leur population. Elles utilisent ces re n s e i g n e-

ments pour contrôler et synchroniser l’expression des gènes

de l’ensemble de la communauté en fonction des varia-

tions de leur environnement, des re s s o u r ces et de l’es-

pace disponible. De la sorte, des bactéries « d é c i d e n t », par

exemple, de pro d u i re des facteurs de virulence (voir l’en-

cadré page 63) et d’échanger de l’

A D N

. Les communications

Les

A R N

des bac t é r ies

Les

A R N

des bac t é r ies

371-Felden-lma0408.xp 4/09/08 10:58 Page 60

© POUR LA SCIENCE -Biologie moléculaire 61

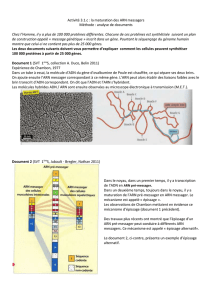

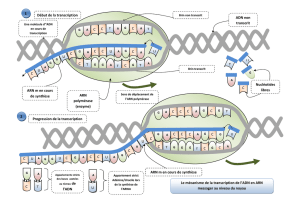

1. Les ba c t é r i es path o g è n es

u t i l i sent des pro t é i nes ( e n

vert ) , mais aussi pl us i eurs

A R N

( en bleu ) pour faci l iter l’infec-

tion. Ains i , certa i n s

A R N

sera ient essentiels pour la mu l ti pl ica-

tion bactérienne (a), la fabrication de toxines (b, en jaune), la

modification de la membrane de la bactérie afin qu’elle adhère

aux cel l u l es hôtes ( c ) ou le pi é geage de certa i n es cel l u l es immu-

nitaires de l’organisme infecté (d, ici des anticorps sont inacti-

vés par des composés bactériens).

ARN

Protéine

Bactérie

pathogène

Toxine

Cellule de l’hôte

Cellule immunitaire

a

b

c

d

pathog è nes

pathog è nes

371-Felden-lma0408.xp 4/09/08 10:58 Page 61

© POUR LA SCIENCE -N° 371 SEPTEMBRE 2008

62

i n t e rc e l l u l a i res sont répandues dans le monde bactérien,

mais comment s’établissent-elles ?

Les bactéries fabriquent des molécules, nommées auto-

inducteurs, qu’elles libèrent dans le milieu extracellulaire

(voir la figure 3). À mesure que la population croît, la quan-

tité de ces molécules augmente et atteint un seuil au-delà

duquel elles sont détectées par le groupe. Cette perc e p-

tion, soit par des récepteurs, soit après leur entrée dans la

bactérie, entraîne la modification de l’expression des gènes

chez chaque membre de la population. Ainsi, grâce à ce

mécanisme astucieux, les bactéries fonctionnent à la façon

d’un organisme multicellulaire et en tirent des avantages

précieux qu’elles seraient incapables d’obtenir en agissant

seules. Des travaux récents ont montré que plusieurs

ARN

régulateurs sont au centre de ce mécanisme de communi-

cation bactérienne. La fabrication de facteurs de virulence

par des bactéries qui infectent les cellules d’un organisme

est parfois sous la dépendance d’un tel système. Vo y o n s

cela avec Vibrio cholerae.

Pour s’adapter et survivre aux diff é ren ts enviro n n e -

ments (cours d’eau et intestins), Vibrio cholerae dispose de

plusieurs systèmes lui permettant d’estimer la densité

bactérienne afin de coordonner l’état physiologique de

chaque bactérie en tant que population homogène. Au moins

sept

A R N

r é g u lateurs sont impliqués, dont quatre (Q r r 1

à 4) fonctionnent par appariements, c’est-à-dire qu’ils s’as-

socient à des

A R N

messagers et en contrôlent la traduction,

et trois autres (C s r

B

à

D

) qui empêchent des protéines régu-

latrices d’agir en les éloignant de leurs cibles (voir la figure 4 ).

Lorsque les bactéries sont en phase de latence (elles ne se

multiplient pas), elles fabriquent ces diff é rents

A R N

r é g u -

lateurs, mais le frein que ces derniers constituent est levé

lors d’un épisode infectieux: dans l’intestin, les pro t é i n e s

régulatrices deviennent disponibles et favorisent l’interac-

tion des pathogènes avec les cellules de l’hôte ainsi que la

mobilité des bactéries et la production des facteurs de

v i r ulence, le plus important étant la toxine cholérique.

Les

ARN

régulateurs Csr contiennent, au sein de leurs

séquences, des leurres qui attirent jusqu’à 18 protéines régu-

latrices, empêchant leur fixation sur des

A R N

m e s s a g e r s

cibles. Quant aux

ARN

Qrr, avec une protéine chaperonne

(qui impose sa forme à l’

ARN

), ils se fixent sur l’

ARN

mes-

sager d’une protéine essentielle à la formation de biofilms

et à la fabrication des facteurs de virulence. En s’associant

ainsi, les

A R N

Qrr empêchent la traduction de cet

A R N

messager et conduisent à sa dégradation. Grâce à ces

ARN

régulateurs, la réaction des bactéries à l’enviro n n e m e n t

est rapide et réversible: en effet, le temps de vie des

ARN

régulateurs est court, leur action est donc temporaire.

Le staphylocoque doré (Staphylococus aure u s ) fabrique lui

aussi de nombreux facteurs de virulence selon la densité

c e l l u l a i re. Cette bactérie est l’une des causes les plus courantes

d’infections nosocomiales, c’est-à-dire contractées en milieu

h o s p i t a l i e r, et de pathologies liées à la production de toxines.

Ce pathogène de l’homme et de l’animal est responsable d’in-

fections graves dites purulentes (abcès, furoncles) ou géné-

ralisées (septicémies, chocs toxiques). Parmi les facteurs de

v i r ulence de Staphylococus aure u s , on trouve des toxines, des

enzymes et des protéines extracellulaires grâce auxquelles

le micro - o rganisme adhère à diff é r entes surfaces biologiques.

ADN

ARN

Site de fixation

du ribosome

a

b

c

La production de ces facteurs est séquentielle (ils ne sont pas

tous fabriqués au même moment) et placée sous le contrôle

de systèmes complexes de régulation. L’ensemble forme ainsi

un réseau sensible aux signaux extérieurs qu’il transmet à

l’ensemble de la machinerie cellulaire. Ainsi, avec ces

A R N

régulateurs, les bactéries Staphylococus aure u s e t Vibrio chole-

r a e disposent d’un moyen efficace de communication, grâce

auquel elles s’adaptent à leur enviro n n e m e n t .

Le système

A

g r

Staphylococus a u r e u s se caractérise par des systèmes de régu-

lation à deux composants. Ces systèmes sont constitués

de deux protéines, l’une membranaire et l’autre cytoplas-

mique. La pre m i è r e est le capteur : quand elle détecte un

signal extérieur, par exemple un auto-inducteur, elle accro c h e

un groupe phosphate qui est ensuite transféré à la pro-

téine cytoplasmique. Ainsi parée, cette dernière favorise

l’expression de gènes cibles.

Les diff é rentes souches de bactéries sont groupées selon

le signal extérieur (un peptide) qu’elles produisent. De façon

re m a rquable, chaque peptide auto-inducteur, bien qu’ac-

tivant la modification de l’expression des gènes du groupe

qui le produit, inhibe ce processus de re p ro g r a m m a t i o n

génétique au sein des autres gro u p e s a p p a re n t é s ! A i n s i ,

au cours de l’infection, la multiplication d’un groupe de

bactéries se fait au détriment des autres.

Chez Staphylococus aure u s , le système à deux composants

nommé

A

gr (pour Accessory gene re g u l a t o r) est un régula-

371-Felden-lma0408.xp 4/09/08 10:58 Page 62

© POUR LA SCIENCE -Biologie moléculaire 63

teur global de la fabrication de facteurs de virulence. Grâce

aux quatre protéines

A

gr (notées de

A

à

D

) dont elles dispo-

sent, les bactéries estiment leur nombre et s’adaptent au

milieu selon deux stratégies. Pendant la phase initiale de la

colonisation, elles fabriquent, entre autres, une protéine dotée

de fonctions de protection contre la phagocytose, notamment

en piégeant certains anticorps. Plus tard, le système

A

gr favo-

rise la production de toxines, telle l’hémolysine-. C’est une

petite protéine qui détruit diff é r entes cellules de l’hôte, comme

les globules rouges, ainsi que des organites cellulaire s .

Le système A g r, dont le rôle dans l’infection a été démon-

tré sur diff é r ents modèles animaux, est constitué de l’

A R N I I

et l’

A R N I I I

. Le premier code les éléments du système de détec-

tion (les protéines

A

g r

A

,

B

,

C

et

D

), notamment des auto-induc-

teurs, tandis que le second est un

A R N

r é g u l a t e u r. Cet

A R N

,

qui code également une toxine, est doté de diverses fonc-

tions régulatrices, dont la plus importante est la transition

e n t re la synthèse des protéines de surface (des adhésines) et

la sécrétion de toxines (des hémolysines, des protéases et

d ’ a u t res enzymes de dégradation). Ce faisant, il favorise le

passage d’une phase de colonisation bactérienne, sans symp-

tôme pour l’hôte, à celle du déclenchement de l’infection.

L’

A R N I I I

contrôle l’expression de gènes de virulence au

niveau de leur transcription en

A R N

messager et également

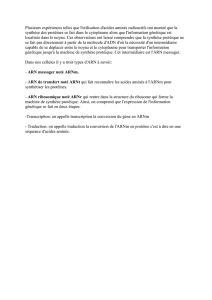

2. Des

A R N

r é g u la t e u rs

( e n ora n ge ) cont r ô l ent l’ex pr e ss i on de diff é-

r ents

A R N

messagers (co da n t des pro t é i n es) en s’y asso c ia n t. Certa i n s

A R N

r é g u lateurs décou v r ent le site de fixation du ribosome afin que cet élé-

ment fabr i que les pro t é i n es en tradu i sa n t les informations co d é e s da n s

l ’

A R N

messager ( a ). À l’inver s e, d’au t r e s

A R N

r é g u l ateurs diss i mu l ent le

s i te de fixation du ribosome ( b ) , bloqua n t tou te fabr ication de pro t é i n es.

Da ns d’au t r es cas, l’asso c iation de l’

A R N

r é g u lateur avec l’

A R N

messager

condu i t à la dégradation rapide de ce dern i er ( c ) . Enfin, l’

A R N

r é g u l ateur peu t

se lier à des pro t é i nes sp é c i f iques ( n on repr é s ent é es) pour eff ec t uer l’u n e

ou l’autre des fon c tions régulat r i ces pr é c é d entes.

ARN

régulateur

Ribosome

Protéine

ARN

messager détruit

Site de fixation

du ribosome

La virulence rend compte du pouvoir pathogène et de

la nocivité d’un micro-organisme, telle une bacté-

rie. Lors d’une infection, la virulence se manifeste

par le biais de divers facteurs, c’est-à-dire de tous les élé-

ments dont la bactérie dispose pour déclencher une infec-

tion et ses symptômes, notamment l’inflammation et la

fièvre. Ces facteurs de virulence sont essentiellement des

protéines et sont donc, à ce titre, codés par des gènes dits

de virulence. On en distingue plusieurs types : certains favo-

risent la reconnaissance de l'hôte et la fixation à ses cel-

l u l e s ; d’autres sont des enzymes ou des toxines qui détruisent

les cellules ou perturbent le métabolisme de l’hôte ; d’autres

encore bouleversent le système immunitaire soit en mas-

quant les micro-organismes, soit en modifiant l’activité des

cellules immunitaires, voire en les détruisant. Enfin, cer-

tains facteurs de virulence favorisent la colonisation de l’or-

ganisme. Ainsi, le pouvoir pathogène d’une bactérie

reflète la nature et la diversité des facteurs de virulence

qu’elle produit. La fabrication de ces facteurs de virulence

est soumise à un strict contrôle par des protéines, mais

aussi, on le découvre, par plusieurs

A R N

.

La virulence et ses facteurs

371-Felden-lma0408.xp 4/09/08 10:58 Page 63

© POUR LA SCIENCE -N° 371 SEPTEMBRE 2008

64

lors de leur traduction en protéines en s’associant (par

appariements) avec plusieurs

A R N

messagers cibles. Le cas

de l’

A R N

III n’est pas isolé: des

A R N

régulateurs sont aussi

impliqués dans le fonctionnement de systèmes à deux com-

posants chez d’autres bactéries pathogènes, par exemple

S t r eptococcus pyogenes, l’agent d’angines et d’infections

cutanées graves, de Clostridium perfringens, responsable de

septicémies et de gangrène.

Récemment, nous avons identifié plusieurs nouveaux

ARN

fabriqués par Staphylococus aureus et dont l’expression

varie selon les souches. Les gènes de ces

A R N

sont situés

dans des zones particulières du génome, nommées îlots

de pathogénicité, qui réunissent de nombreux gènes de viru-

lence et de résistance aux antibiotiques, suggérant que ces

ARN

influent sur le déroulement de l’infection.

Souvent membrane varie

Les bactéries interagissent aussi directement avec les cellules

de l’organisme colonisé. La surface cellulaire des bactéries

conquérantes constituant le premier point de contact dire c t

avec l’hôte, la modification rapide de cette surface est un a t o u t

pour de nombreux pathogènes. Plusieurs équipes étudiant

les

A R N

régulateurs ont mis en évidence leur rôle essentiel

dans la composition de la surface des cellules bactériennes,

p a r t i c u l i è rement pour les protéines de la membrane externe

des bactéries dites à Gram négatif. Les bactéries de ce type

sont entourées d’une membrane interne, d’un espace

p é r i plasmique et d’une membrane externe (les bactéries à

Gram positif n’ont pas de membrane externe). Cette mem-

brane est imperméable à la plupart des molécules (nutri-

ments, signaux, déchets, antibiotiques...), mais elle est

ARN

régulateur

Protéine

régulatrice

Site de fixation du ribosome

ARN

messager

Ribosome

Traduction

Protéine

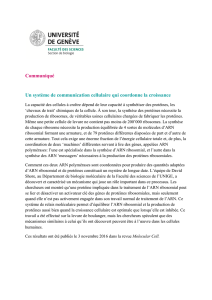

4. Ce rtains

A R N

r é g u la t e u rs

( e n ora nge ) f o n c tion n ent à la faç on

d ’ u ne «col le mol é c u l aire» à pro t é i n es, en séques t r a n t des pro t é i n es régu-

lat r i ces, qui ne peu v ent pl us ag i r. Par exemple, une pro t é i n e ( l es anneau x

bleu foncé) qui emp ê che la traduc tion des

A R N

messagers en bloqua n t le

s i te de fixation des ribosomes peut ainsi être inhibée et la pro t é i n e co d é e

est fabr i quée (à gauche ). Lors d’un épi s o d e infec t ieux, les bac t é r i es patho-

g è n es libèrent les pro t é i n es de leur squele t te d’

A R N

, el les peu v ent alor s

r e mplir leur rôle : la pro t é i ne codée n’est pl u s fabr i quée

(à droite )

.

3. Co n v e rsa t ions ba ct é r i e n n e s à dista n c e.

Da n s une popu l a-

tion, des bac t é r i es pro du i s ent des mol é c u l es de sig na l i sation ( e n vert ),

nom m é es au to - i n duc teu r s , et réag i ssent à leur accu mu l ation ext racel l u-

la i r e, par exemple en fabr i qua n t des fac teurs de viru len ce. Ces méca n i s m es

sont pa r f o is cont r e carrés par d’au t r es mol é cu l es, tel l es des enz y mes ( e n

rose ) qui détru i sent les au t o - i nduc t eu r s , ou bien des au to - i n duc t eurs anta-

gon i s tes ( e n bleu ) . Ces dern i er s , de struc tu r e s ch i m iques simila i r es au x

au t o - i nduc teu r s, inhibent la détec tion de ceu x- c i en pr e na n t leur place, et

donc les réac tions biolog i ques qu’ils ent ra î n ent.

Auto-inducteur

Auto-inducteur

antagoniste

Enzyme

371-Felden-lma0408.xp 4/09/08 10:58 Page 64

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%