Salmonelloses

Manuel terrestre de l’OIE 2008 1387

CHAPITRE 2.9.9.

SALMONELLOSES*

RÉSUMÉ

La salmonellose est une maladie infectieuse de l'homme et de l'animal dont sont responsables les

organismes de deux espèces de Salmonella (Salmonella enterica et S. bongori). Bien que la

bactérie soit avant tout d'origine intestinale, les salmonelles diffusent largement dans

l'environnement et sont habituellement retrouvées dans les effluents d'élevage, les eaux usées

d’origine humaine et au niveau de matériels pouvant être sujet à une contamination fécale. Les

salmonelles sont l'agent étiologique d’infections diarrhéique et systémique chez l'homme, le plus

souvent en tant que contaminant secondaire d'aliment d’origine animale ou agricole ; en général la

maladie chez l’homme fait suite à une infection sub-clinique des animaux entraînant une

contamination de la viande, des œufs, et du lait ou encore une contamination secondaire des fruits

et des légumes qui ont été fertilisés ou irrigués avec des eaux usées. La salmonellose humaine est

l’une des plus fréquentes et importantes, pour ses conséquences économiques, maladies

zoonotiques. Les salmonelles peuvent aussi être trouvées dans l'alimentation animale, entraînant

un portage gastro-intestinal asymptomatique ou des maladies infectieuses chez l'animal,

particulièrement chez les volailles et les porcs. La salmonellose a été identifiée dans de nombreux

pays, mais semble être plus fréquente dans les zones d'élevage intensif, particulièrement de porcs

et de vaches reproductrices et dans certains élevages de volaille en confinement. Les reptiles sont

aussi habituellement porteurs asymptomatiques de salmonelles. Plusieurs sérovars sont

spécifiques de leur hôte (par ex. S. Abortusovis chez les moutons ou S. Typhi chez les humains) ou

adaptés à un hôte (par ex. S. Choleraesuis, S. Dublin).

La maladie peut atteindre toutes les espèces d'animaux domestiques ; les animaux jeunes et en

gestation ou lactation sont les plus sensibles. Les maladies entériques sont la manifestation la plus

fréquente, mais on peut observer une large variété de signes cliniques, tels qu’une septicémie

aiguë, un avortement, de l'arthrite et des signes respiratoires. Beaucoup d'animaux, en particulier,

le porc et la volaille peuvent être infectés mais sans montrer de signes cliniques. Ces animaux

jouent un rôle important dans la diffusion de l'infection entre les différents élevages et également en

tant que source de contamination des aliments et à l'origine de l'infection humaine.

La typhose et pullorose à S. pullorum, maladies des volailles causées par les salmonelles, sont

mentionnées dans le Chapitre 2.3.11. de ce Manuel terrestre.

Identification de l'agent pathogène : le diagnostic est basé sur l'isolement dans l'organisme à

partir soit de tissus prélevés aseptiquement lors de l’autopsie, soit de fèces ou d’échantillons

prélevés par écouvillonnage au niveau rectal, soit encore à partir de prélèvement réalisés sur le

terrain, de produits alimentaires ou destinés a l’alimentation animale ; une infection préalable ou

concomitante par certains sérovars peut aussi être diagnostiquée par la sérologie. En cas

d'infection des organes génitaux, lors d’avortement ou au cours de la mise bas, il est nécessaire de

mettre en culture le contenu stomacal du fœtus, et des frottis placentaires et vaginaux. Dans le cas

de volaille, il convient de mettre en culture des œufs embryonnés.

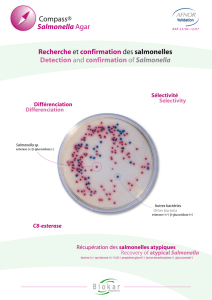

Les salmonelles peuvent être isolées en utilisant des techniques variées, qui peuvent inclure un

pré-enrichissement pour revivifier les salmonelles moribondes, des milieux d'enrichissement

contenant des substances inhibitrices pour éliminer la flore compétitive, et des géloses pour

l’isolement sélectif afin de différencier les salmonelles des autres entérobactéries.

Divers tests biochimiques, sérologiques et moléculaires peuvent être appliqués sur une culture

pure pour obtenir une confirmation définitive de la souche isolée. Les salmonelles possèdent des

antigènes de type somatique (O), flagellaire (H) et de virulence (Vi), qui peuvent être mis en

Chapitre 2.9.9. — Salmonelloses

1388 Manuel terrestre de l’OIE 2008

évidence par des sérums de typage, et le sérovar peut être déterminé par référence à une formule

antigénique du schéma de Kauffmann-White. De nombreux laboratoires envoient les isolats à un

laboratoire de référence pour confirmer l'identité sérologique complète et réaliser la détermination

du lysotype et du génotype de la souche lorsque c'est possible.

Épreuves sérologiques : des épreuves sérologiques peuvent être réalisées sur un échantillon

statistiquement représentatif de la population, mais sont de valeur limitée si la vaccination est

pratiquée. Chez les volailles, le test sur sang total est utilisé dans les élevages pour un diagnostic

rapide de S. Pullorum/Gallinarum, ce test étant relativement fiable dans certaines circonstances. Au

laboratoire, le test d'agglutination en tube est la méthode de choix pour les échantillons de toutes

espèces animales à des fins de diagnostic et d'exportation. Des épreuves immuno-enzymatiques

sont disponibles pour certains sérovars et peuvent être utilisées pour le diagnostic sérologique et la

surveillance, en particulier pour les élevages de volaille et de porc. La vaccination peut

compromettre la valeur diagnostique des épreuves sérologiques.

Spécifications applicables aux vaccins et aux produits biologiques à usage diagnostique :

plusieurs vaccins à bactéries inactivés sont utilisés contre la salmonellose et des vaccins à

bactéries vivantes sont commercialement disponibles. Du fait de l'efficacité plutôt faible des vaccins

à bactéries inactivées, des adjuvants huileux ou contenant des alhydrogels sont utilisés pour

améliorer leurs propriété immunogènes. Les données de terrain sur l'efficacité sont souvent

manquantes, bien que les tests de laboratoire puissent fournir des informations utiles. Des tests

d'innocuité sont réalisés en animalerie et, dans le cas des vaccins à bactéries inactivées, des tests

de stérilité utilisant des milieux de culture d'enrichissement sont réalisés. D’autres précautions, tels

que l'impact environnemental et la stabilité, sont nécessaires pour la production de vaccins

préparés par manipulation génétique. L'exclusion compétitive peut être utilisée pour réduire

l'infection salmonellique chez les volailles et dans d'autres espèces animales.

A. INTRODUCTION

Selon la dernière nomenclature, qui reflète les avancées récentes en taxonomie (42), le genre Salmonella

comprend seulement deux espèces : S. enterica and S. bongori. Une troisième espèce potentielle,

S. subterranea, a aussi été proposée à la suite de l’isolement unique à partir d’une souche inhabituelle trouvée

dans l’environnement (24, 27, 50, 54). Salmonella enterica est divisée en 6 sous-espèces, qui se distinguent par

certains caractères biochimiques et certains d'entre eux correspondent aux anciens sous-genres. Ces sous-

espèces sont :

Sous-genre d’origine Nomenclature actuelle

• Sous-espèces I = Sous-espèces enterica

• Sous-espèces II = Sous-espèces salamae

• Sous-espèces IIIa = Sous-espèces arizonae

• Sous-espèces IIIb = Sous-espèces diarizonae

• Sous-espèces IV = Sous-espèces houtenae

• Sous-espèces VI = Sous-espèces indica

Pour le sérovar S. bongori, le symbole V a été retenu pour éviter toute confusion avec le nom de sérovar

S. enterica subsp. enterica. Les souches de Salmonella sont classées en sérovars sur la base de la diversité des

antigènes (O) des lipopolysaccharidiques (LPS) et des protéines flagellaires (H) en accord avec le schéma de

Kauffmann-White ; actuellement environ 2 500 sérovars sont reconnus (42). Ce nombre est en croissance

constante. Les sérovars les plus fréquemment impliqués dans les infections humaine et animale appartiennent à

la sous-espèce enterica. Les sérovars des autres sous-espèces sont plus aisément retrouvés chez les animaux à

sang froid et dans l'environnement, mais sont parfois associés à une maladie humaine. Certains sérovars des

sous-espèces arizonae and diarizonae ont été associés à des infections chez la dinde et le mouton et d’autres

pourraient infecter des reptiles et des amphibiens en captivité ou à l’état sauvage.

Des noms ont été retenus seulement pour les sérovars appartenant à la sous-espèce enterica. Ces noms ne

doivent plus être écrits en italique. La première lettre est en capitale. Il n'est pas nécessaire d'indiquer le nom de

sous-espèce en pratique clinique, mais seulement le nom de sérovar de la sous-espèce enterica, par exemple,

Typhimurium, London ou Montevideo sont des sérovars de la sous-espèce enterica. Le genre Salmonella suivi du

nom du sérotype peut être utilisé en pratique (par ex. Salmonella Typhimurium). La plupart des sérovars des

autres sous-espèces sont désignés par une formule antigénique, qui comprend le nom de la sous-espèce sous

forme d’un chiffre romain (par ex. Salmonella IV 48:g.z51).

Chapitre 2.9.9. — Salmonelloses

Manuel terrestre de l’OIE 2008 1389

Dans ce chapitre, les abréviations des nouvelles conventions sont respectées, par exemple S. Typhimurium

plutôt que la nomenclature complète S. enterica, subsp. enterica sérovar Typhimurium. Par ailleurs, des

changements surviennent régulièrement à chaque fois que de nouveaux arguments sur la parenté génétique sont

disponibles, par ex. S. Pullorum est maintenant classé comme S. Gallinarum biovar Pullorum (42).

Les salmonelloses sont des maladies infectieuses humaines ou animales dont deux espèces de Salmonella sont

responsables (Salmonella enterica et S. bongori). Bien que la bactérie soit avant tout d'origine intestinale, les

salmonelles diffusent largement dans l'environnement et sont habituellement retrouvées dans les effluents

d'élevage, les eaux usées d’origine humaine et au niveau de matériels pouvant être sujet à une contamination

fécale. La salmonellose a été identifiée dans de nombreux pays, mais semble être plus fréquente dans les zones

d'élevage intensives, particulièrement dans les élevages de volaille et de porc.

La maladie peut atteindre toutes les espèces d'animaux domestiques ; les animaux jeunes et les femelles en

gestation sont les plus sensibles. La maladie entérique présentant souvent une diarrhée profuse aqueuse ou

sanglante avec hyperthermie est la manifestation clinique la plus fréquente, mais il est possible d'observer une

large variété de signes cliniques tels qu’une septicémie aiguë, des avortements, des arthrites, une nécrose des

extrémités et des signes respiratoires. Les signes et les lésions ne sont pas pathognomoniques. Beaucoup

d'animaux, particulièrement les volailles et les porcs peuvent aussi être infectés sans présenter de signes

cliniques (65). Ces animaux jouent un rôle important dans la diffusion de l'infection entre les différents élevages et

également en tant que source de toxi-infection alimentaire. Ces dernières apparaîtront lorsque ces animaux

entreront dans la chaîne alimentaire conduisant à des produits alimentaires contaminés (64, 65).

L'évolution de l'infection, les signes cliniques, les examens post mortem et les profils épidémiologiques varient

selon le sérovar et l'espèce animale atteinte. Certains sérovars n'affectent que certains hôtes, par exemple

S. Gallinarum pour les volailles ou S. Choleraesuis chez le porc, bien que la plupart des sérovars puissent être

responsables d'infections chez une grande variété d'espèces animales (51). Beaucoup de sérovars (incluant ceux

adaptés à l'hôte comme S. Choleraesuis et S. Dublin) ont été à l'origine d’une maladie chez l'homme ; les

vétérinaires et les personnels en abattoir peuvent être infectés directement au cours de leur travail, de même que

le personnel de laboratoire.

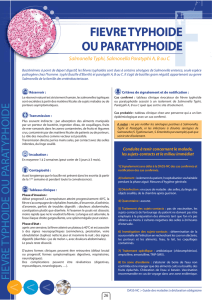

La maladie est couramment référencée comme une salmonellose, bien que le terme paratyphoïde puisse être

employé, comme par exemple, la paratyphoïde porcine. En volaille, les termes de pullorose ou diarrhée blanche

bacillaire et de typhose sont souvent utilisés pour décrire l'infection causée par S. Pullorum et S. Gallinarum,

respectivement (51). La typhose et la pullorose sont traitées en détails dans le Chapitre 2.3.11. de ce Manuel

terrestre.

Lors d’enquêtes épidémiologiques approfondies, l'identification de la souche est nécessaire et de telles enquêtes

sont classiquement basées sur les méthodes biochimiques et sérologiques, la lysotypie de certains sérovars et

l'antibiogramme. L'analyse génotypique de l'agent pathogène par des techniques d'amplification en chaîne par

polymérase en temps réel et d’empreintes moléculaire de l'ADN a été utilisée avec de bons résultats ces

dernières années. L'analyse des profils plasmidiques est une méthode rapide et relativement facile pour typer les

souches, et a été utilisée à la fois en médecine humaine et vétérinaire pour étudier la diffusion des Salmonella.

Cette technique a ses limites car toutes les souches de Salmonella ne portent pas de plasmides, et les plasmides

peuvent être facilement acquis ou être de taille identique bien que génétiquement différents. La technique s’est

cependant révélée utile lors d’enquêtes sur des foyers en complément d’autres techniques. D’autres méthodes

génétiques, telles que l'électrophorèse en champ pulsé, l’analyse du polymorphisme de longueur de fragments

amplifiés (AFLP pour amplified fragment length polymorphism), l’étude du nombre variable des tandems répétés

(VNTR pour variable number tandem repeat), l’analyse du polymorphisme d’un nucléotide simple (SNP pour

single nucleotide polymorphism) et le ribotypage automatisé sont de plus en plus utilisées (4, 32, 53, 56). Le

génotypage est un domaine qui s'est rapidement étendu et de nombreuses nouvelles techniques ont été

développées ces dernières années. Il importe de savoir qu'une seule méthode ne fonctionne pas pour tous les

isolats et qu'il peut être nécessaire d'évaluer un certain nombre de techniques différentes pour trouver une

méthode ou une combinaison de méthodes satisfaisantes et capables de différencier les clones d'un sérovar ou

d’un lysotype donné (45, 55). Les méthodes moléculaires sont souvent plus discriminantes et plus rapides que les

techniques phénotypiques, comme par ex. le sérotypage et la lysotypie, et sont en train de les supplanter dans

les recherches épidémiologiques. Cependant, ces techniques moléculaires peuvent ne pas être disponibles dans

tous les laboratoires ; elles ne sont pas non plus nécessairement normalisées en vue de donner des résultats

reproductibles dans des laboratoires différents. Il est donc possible que les isolats doivent être envoyés dans un

Laboratoire de référence pratiquant ce type d’épreuve.

Des techniques génétiques comme les analyses par micro-puces ou PCR multiplex visant autant à l’identification

des sérotypes spécifiques qu’à apporter des informations complémentaires sur le contenu des gènes, sont en

cours de développement (18, 19, 44).

Chapitre 2.9.9. — Salmonelloses

1390 Manuel terrestre de l’OIE 2008

L'isolement et l'identification des salmonelles ne dépendent pas seulement de la qualité de l'échantillon, mais

aussi des milieux de culture et des caractéristiques de croissance du sérovar, en particulier pour ceux adaptés à

une espèce d'hôte. Une étude complète des infections à Salmonella chez l'animal domestique a été récemment

publiée (65).

Des mesures nationales ont été mises en place dans de nombreux pays de façon à contrôler les infections à

Salmonella chez l'animal afin de protéger le consommateur. La directive Zoonoses 2003/99/CEE de l'Union

Européenne recommande la surveillance des élevages de plus de 250 animaux et des couvoirs pour

S. Enteritidis et S. Typhimurium. Dans une réglementation ultérieure, S. Virchow, S. Infantis et S. Hadar seront

aussi soumis à des contrôles spéciaux (10). Les cultures à partir des litières des boîtes de transport des poulets

et des poussins morts ou réformés sont réalisées le jour de l'arrivée. Après 4 semaines et 2 semaines avant la

ponte, un mélange de fèces (jusqu'à 60 échantillons selon la taille de l'élevage) est mis en culture. Par la suite,

les animaux adultes sont prélevés toutes les 2 semaines. Au niveau des couvoirs, le meconium ou les embryons

morts sont mis en culture toutes les 2 semaines, bien qu’il soit question de remplacer cette pratique par un suivi

dans les fermes ou au niveau des litières des boîtes de transport. Une nouvelle réglementation de l’UE pour le

contrôle des salmonelles dans les élevages de poules pondeuses, de poulets de chair, de dindes et de porcs est

actuellement mise en œuvre. Le suivi sérologique est autorisé mais comme une mesure complémentaire et ne

peut en aucun cas remplacer le suivi bactériologique dans les élevages de volaille. Au Danemark, la surveillance

sérologique pour Salmonella est utilisée pour les élevages de porc et les élevages commerciaux de ponte.

Plusieurs autres pays ont mis en place des programmes de suivis sérologiques dans les élevages

d’engraissement des porcs qui utilisent comme échantillons du « jus de viande » ou des sérums récoltés à

l’abattoir.

Les infections à Salmonella des animaux de rente jouent un rôle important en santé publique et particulièrement

en ce qui concerne la sécurité des aliments, car les produits alimentaires sont considérés comme la principale

source des infections humaines à Salmonella (64). Des programmes spéciaux ont été mis en œuvre pour la

surveillance des volailles, des porcs et des bovins incluant la surveillance des animaux sains porteurs

asymptomatiques de la bactérie Salmonella. Les contaminations croisées au cours de la transformation dans le

secteur agro-alimentaire sont également surveillées du fait qu’il peut exister une contamination à partir des

manipulateurs sains (65).

La contamination de l’alimentation animale a été la cause la plus fréquente d’introduction de nouvelles souches

de Salmonella dans les filières de production ; les salmonelles se sont répandues alors grâce aux déplacements

des animaux ou par d’autres moyens. Le commerce national ou le commerce international du bétail ou d’autres

animaux peuvent se révéler la principale menace de diffusion. Les aliments pour animaux peuvent aussi contenir

de petites quantités de sérovars pathogènes provenant de « l’environnement », qui sont peu susceptibles

d’entraîner des maladies ou des cycles d’infection chez les animaux. Étant donné que la contamination des

aliments pour animaux peut être due à des sérovars impliqués en santé publique, les produits pour l‘alimentation

animale devraient être analysés pour la recherche de salmonelles (65). Comme les aliments pour animaux sont

stockés et mélangés avec des ingrédients d’origine variée, il est possible de trouver des salmonelles

« exotiques » dans ces aliments. Une fois installé dans une ferme, la transmission entre animaux et la

contamination de l’environnement prennent le dessus pour assurer la pérennité de l’infection et sa dissémination.

Les échantillons d’alimentation humaine ou animale analysés pour la recherche de Salmonella devraient être

vraiment représentatifs. Des étapes appropriées devraient être mises en œuvre pour prévenir toute contamination

survenant durant le transport ou le stockage (20, 21). En raison de la grande variété de produits alimentaires pour

l’homme et l’animal, il n’existe pas de méthode d’échantillonnage appropriée pour tous les produits. Cependant

différentes méthodes spécifiques au produit doivent être utilisées (11, 22).

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) apporte des informations sur la mise en œuvre de mesures

appropriées pour la prévention et la maîtrise des maladies transmises par les aliments, incluant les infections à

Salmonella chez l’homme. Les œufs et les ovoproduits, la viande de volaille et la viande des autres animaux de

rente, ainsi que les produits carnés sont le plus fréquemment impliqués dans la transmission de l’infection. En

outre, des salades et des épices contaminés ont été impliqués dans de nombreux foyers. Salmonella Enteritidis

et S. Typhimurium sont les sérovars les plus largement identifiés dans de nombreux pays européens (bien que

les salmonelles soient rares dans les productions animales, certains pays de l’UE possèdent des programmes

stricts de contrôle), alors que S. Typhimurium est le sérovar dominant dans l’Amérique du Nord (64).

Une maîtrise réglementaire de Salmonella dans un but de santé publique devrait couvrir toutes les étapes de « la

fourche à la fourchette » ou de « l’étable à la table ». Cela inclut l’obligation de déclarer tous les foyers

épidémiques de la maladie (13), et de tester les aliments, les animaux et les aliments pour animaux (65). La

surveillance de l’alimentation animale comprend les composants de l’alimentation et les autres matières qui, sont

distribuées non transformées ainsi que l’échantillonnage durant la fabrication des produits destinés à

l’alimentation animale. Des enquêtes épidémiologiques à l’échelle mondiale devraient être faites pour surveiller la

transmission des Salmonella et encourager les contrôles réglementaires de Salmonella.

Chapitre 2.9.9. — Salmonelloses

Manuel terrestre de l’OIE 2008 1391

Les contrôles sanitaires et d’hygiène à l’abattoir sont essentiels et des précautions spéciales devraient être

appliquées quand l’abattage concerne des troupeaux infectés. Des mesures de décontamination devraient être

mises en place tout au long de l’opération. Les vaccins étant de plus en plus fréquemment utilisés dans la lutte

contre les salmonelles dans les élevages de volailles, il est important de pouvoir distinguer les souches

vaccinales des souches sauvages et de vérifier que les souches vaccinales ne se répandent pas au-delà des lots

d’animaux vaccinés (60).

Un autre élément essentiel dans la prophylaxie de la salmonellose humaine est l’éducation des détaillants et des

consommateurs, en particulier l’attention portée à la manipulation et au stockage des aliments, l’hygiène des

cuisines et une cuisson appropriée pour limiter le risque d’infection.

B. TECHNIQUES DE DIAGNOSTIC

1. Identification de l’agent pathogène

La fréquence d’échantillonnage et le type d’échantillons obtenus dépendront largement des objectifs des

programmes d’investigations (y compris les impératifs réglementaires), des données cliniques, du niveau de

détection demandé ou de la précision requise sur les estimations de la prévalence, du coût des prélèvements et

de la disponibilité des matériels, et enfin des équipements du laboratoire.

Des échantillons individuels sont collectés le plus aseptiquement possible pour des tests bactériologiques et, en

cas de maladie clinique ou lors de suivi de routine, les échantillons doivent être collectés avant que tout

traitement antibiotique ait été commencé. Les échantillons cliniques sont collectés préférablement durant la

phase aiguë de la maladie ou le plus tôt possible après le décès. Dans le cas d’élevage intensif de volaille ou

d’autres espèces d’oiseaux, des échantillons d’environnement prélevés sur le sol tels que des mélanges de

fèces, la litière, la poussière ou des prélèvements réalisés sur les bottes à l’aide d’un écouvillon (5, 25), peuvent

être le meilleur moyen efficace d’identifier les troupeaux infectés. Des précautions doivent être prises pour éviter

les contaminations croisées des échantillons au cours de la collecte puis durant leur transport et au laboratoire.

Les emballages doivent être gardés au froid et accompagnés d’informations adéquates. Pour les espèces

animales plus petites, il est préférable de transmettre un nombre représentatif de malades ou d’animaux

récemment décédés au laboratoire si c’est possible (63). Des sérovars adaptés à l’hôte sont en règle générale

plus difficiles à isoler à partir de fèces, et si ces derniers sont suspectés, des tissus infectés devront être mis en

culture dans la mesure où cela est possible.

Une attention particulière doit être portée à l’isolement de salmonelles à partir d’animaux présentant une infection

sub-clinique, du fait que ceux-ci peuvent excréter la bactérie de façon intermittente et en faible nombre.

L’augmentation de la taille de l’échantillon, du nombre d’échantillons représentant plus d’individus associée

parfois au poolage des échantillons et à un échantillonnage répété peuvent augmenter la sensibilité du

diagnostic. Dans de telles situations, les méthodes bactériologiques ou sérologiques devraient être utilisées pour

identifier un troupeau infecté plutôt que pour identifier un animal infecté individuellement.

• Culture

De nombreuses méthodes sont largement utilisées à travers le monde pour l’isolement de Salmonella (9, 14, 17,

29, 46, 63). Celles qui sont les plus communes sont décrites ci-dessous. Les techniques de culture et les milieux

qui sont les plus performants dans une situation donnée dépendent de plusieurs facteurs, y compris le type de

Salmonella, la source et le type de prélèvements, l’espèce animale dont proviennent les prélèvements,

l’expérience du microbiologiste et la présence de milieux d’enrichissement et de milieux sélectifs.

Tous les milieux de culture préparés doivent subir un contrôle de qualité et doivent permettre la croissance du

micro-organisme recherché à partir d’un inoculum faible. La culture systématique d’une souche de référence en

parallèle avec des échantillons de routine peut entraîner une contamination croisée des échantillons si les

techniques sont réalisées sans précaution ; il convient donc d’utiliser un sérovar rare ayant des caractéristiques

de croissance connues, semblables à celles des souches cibles considérées comme prioritaires.

L’usage croissant de programmes d’assurance qualité a conduit à l’emploi de plus en plus généralisé de

méthodes internationales normalisées telle que l’ISO 6579:2002 ; même si celle-ci n’a pas été validée pour les

échantillons de fèces et de l’environnement et qu’elle n’a été conçue que pour les aliments (pour l’homme et

l’animal). Au cours des dernières années, une méthode normalisée pour la détection de Salmonella à partir des

animaux de production a été mise au point et évaluée, et une méthode ISO est en cours d’adoption (35).

L’essentiel de la méthode normalisée consiste en un pré-enrichissement dans de l’eau peptonée, un

enrichissement sur le milieu semi-solide modifié de rappaport-Vassiliadis (MSRV) et un isolement sur du milieu

xylose-lysine-désoxycholate (XLD) et sur gélose supplémentaire au choix.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%