comparaison Athènes-Thèbes au 5e s. av. J.-C.

M. Aubel – DST 2nd 1 h.

Correction DS – Explication d'un document

d'histoire : comparaison Athènes-Thèbes au 5e s. av.

J.-C. [CA v1.2]

Note : il est évident que l'obtention d'une note maximale ne nécessitait, de la part d'un élève, qu'une

part modeste des informations et analyses qui suivent. Entre crochets, quelques (rares) compléments

d'information non signalés en classe.

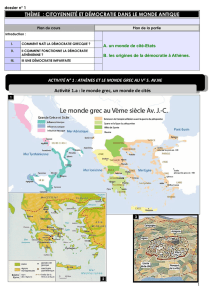

1. Ce texte, traduit du grec antique, est composé d'extraits d’un dialogue entre Thésée, héros

athénien mythique [il a tué le minotaure crétois] et un héraut thébain, messager de la cité

grecque de Thèbes. Une cité (polis) est un micro-État souverain qui comprend une ville et ses

campagnes (Ex. : Athènes, Thèbes, Sparte...). Cette forme d'oganisation socio-politique est la

plus courante (il existe aussi quelques royaumes. Ex. : la Macédoine) dans le Monde grec antique

qui s'étend, depuis la colonisation grecque des 8e-6e s. av. J.-C., sur l'ensemble du bassin

méditerranéen (Ex. : Marseille fondation de Phocée). Ces cités nombreuses et petites (~ 100 km²

en moyenne mais 2 650 km² pour Athènes) sont donc proches géographiquement et, souvent, en

concurrence voire en conflit (on estime qu'une cité grecque est en guerre deux années sur trois !)

[la compétition – agôn, influence du modèle homérique - est saine et naturelle pour les Grecs, ce

dont nous avons hérité]. C'est le cas ici : Thèbes est voisine et rivale d'Athènes depuis des

siècles. Ce dialogue est extrait des Suppliantes, une tragédie d’Euripide (- 484-406 av. J.-C.),

célèbre auteur athénien de nombreuses pièces de théâtre. C'est à Athènes qu'est né le théâtre à

cette époque [voir Q6]. Le sujet de ce dialogue est politique, les deux intervenants comparent les

institutions de leur cité d’origine. Il fut écrit vers - 423/2 av. J.-C., un temps d’apogée pour la cité

d'Athènes (« siècle de Périclès ») et un temps de guerre entre cités grecques (guerre du

Péloponnèse depuis – 431 av. J.-C. entre Athènes, Sparte et leurs alliés respectifs).

2. Régimes politiques : le 5e s. av. J.-C. voit se consolider à Athènes un type assez nouveau de

régime politique, la démocratie directe. Athènes n'est ni la première, ni même la seule

démocratie grecque mais c'est la plus importante et la mieux connue par les sources. C'est un

régime politique dans lequel le peuple, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens (sans distinction de

naissance, de fortune ou de capacité), détient le pouvoir souverain et exprime sa volonté par le

vote. On peut dire que la démocratie est le régime politique le plus libre, puisqu'il vise le salut de

tout le peuple, et non l'utilité de ceux qui dirigent. La démocratie est directe quand les citoyens

participent directement à l'élaboration et au vote des lois (par opposition au système de

démocratie représentative telle l'actuelle Vème République française). La tyrannie est un type de

régime politique caractérisé par le pouvoir absolu et arbitraire d'un individu (le tyran). En général,

il est arrivé au pouvoir par la force et s'y maintient par le même moyen (ex. : le tyran athénien

Pisistrate au 6e s. avait des gardes munis de gourdins). Attention cependant, un tyran peut être

populaire et bon gouvernant (c'est le cas de Pisistrate). Ce type de régime tyrannique est courant

dans le Monde grec depuis les 7e-6e s. av. J.-C.

3. Les principes : Athènes est une démocratie directe ; elle est donc fondée sur la souveraineté du

peuple (demos) : « son peuple la gouverne » réuni en assemblée. Il règne dans la cité l'égalité

civique (et non sociale) : « le pauvre et le riche y ont des droits égaux ». Le citoyen dispose en

effet de l'égalité politique (droit de vote) et de l'égalité devant la loi [isonomie]. Enfin les

Athéniens sont libres, chacun peut notamment exprimer son opinion sur la politique de la cité

(liberté d'expression). Chacun peut même proposer une loi à ses concitoyens ou mettre en

accusation un responsable politique.

4. Les institutions athéniennes : la démocratie athénienne repose essentiellement sur l'existence

d'une assemblée de tous les citoyens (ecclesia). Cette assemblée a des pouvoirs importants : elle

discute et vote les lois, elle décide de la guerre et de la paix, elle peut voter l'ostracisme

(bannissement pour dix ans des supects d'aspiration à la tyrannie). A cette assemblée s'ajoute un

conseil de 500 citoyens qui prépare les lois (Boulè), un tribunal populaire de 6 000 jurés

(l'Héliée). Leurs membres sont tirés au sort pour un an. Il faut aussi chaque année ~ 700

magistrats, en général tirés au sort. Ces pratiques peuvent faire effectivement dire que « tour à

tour les citoyens reçoivent le pouvoir pour un an ».

5. Les défauts des institutions : le Thébain évoque à partir de l'exemple du « paysan » le problème

de la participation effective dans une démocratie directe. En effet, il apparaît difficile de concilier

travail et vie politique. Nombre de citoyens sont pauvres et travaillent dur (paysans, pêcheurs,

pottiers...) ; en grande majorité, ils sont trop éloignés des lieux de réunion (presque 40 km pour

le village de Marathon) alors qu'il n'y a pas de route et que le cheval est un luxe (voir les

cavaliers de la frise du Parthénon). On peut s'interroger sur le nombre de citoyens qui assistaient

aux séances. On estime à 9 000 personnes la capacité des gradins sur la colline de la Pnyx où

siège l'ecclesia, le quorum (nombre minimal) pour un ostracisme (bannissement pour dix ans) est

de 6 000 ; or, il y avait environ 30 000 à 40 000 citoyens au milieu du 5e s. Cette critique semble

donc pertinente même si le système de la mistophorie (Misthos à partir du milieu du 5e s.)

permet d'encourager la participation des plus pauvres par une compensation financière. Il

s'interroge aussi sur le degré d'instruction d'un peuple largement rural. Un analphabète peut-il

gouverner avec compétence ? Son argumentation est cependant discutable : d'abord,

l'intelligence et le bon sens ne se réduisent pas aux connaissances (les historiens considérent

d'ailleurs que le peuple a plutôt bien gouverné Athènes aux 5e-4e s.). Ensuite, diverses données

laissent à penser qu'une bonne partie (la majorité ?) des citoyens athéniens sait lire et écrire aux

5e-4e s. : les tablettes sur lesquelles sont gravées les lois [dites de Dracon] sont exposées sur

l'agora (place publique) ; la procédure d'ostracisme nécessite de graver un nom sur un tesson

(l'ostrakon). Le Thébain accuse aussi la démocratie athénienne d'être un gouvernement par la

foule. D'après lui, un homme habile peut la flatter ou l'exalter par son éloquence : c'est le

problème éternel de la démagogie, qui consiste cyniquement à mentir, flatter et promettre pour

accèder au pouvoir : c'est, d'après Les Cavaliers d'Aristophane, le cas du tanneur Cléon qui, alors

que la pièce d'Euripide est jouée au théâtre de Dionysos, domine la vie politique athénienne (de

-429 à sa mort en -422 av. J.-C.) . Le manque de culture et de pratique politique est en effet un

obstacle dans un système où l'action primordiale est de prendre la parole et de persuader les

autres (afin de faire voter une loi ou décret) ; ceux qui n'ont pas appris cet art de l'orateur font,

le plus souvent, office de figurants silencieux (« qui n'a rien à dire se tait »). Cet apprentissage

avantage ceux qui ont du temps et de l'argent à lui consacrer : les aristocrates, tel Périclès,

prennent des leçon de rhétorique, l'art de présenter les idées de la façon la plus persuasive, et

dominent la vie politique athénienne des 5e-4e s. En outre, la corruption est possible car le vote

se fait à main levée. Un ambitieux peut donc gouverner la cité « selon son seul intérêt particulier

» et non dans l'intérêt de l'ensemble du peuple. Périclès mort (- 429 av. J.-C.), la démagogie

triomphe souvent à Athènes aux 5e-4e s. av. J.-C.

6. L'intérêt et les limites du document : ce texte en évoquant les qualités et les défauts de la

démocratie, que l'auteur connait très bien puisqu'il est lui-même citoyen athénien depuis

longtemps (il a plus de soixante ans), révèle combien ce type de régime particulier est l'objet

d'un débat animé – parfois violent - en Grèce et à Athènes au 5e s. av. J.-C. (et encore

aujourd'hui). En Grèce, dominent alors les régimes oligarchiques, monarchiques ou tyranniques.

La démocratie athénienne, souvent critiquée férocement et publiquement (voir la pièce Les

Cavaliers d'Aristophane) est un équilibre assez fragile : elle disparaît d'ailleurs brièvement deux

fois (en –411 et -404-403 av. J.-C.) et quasi-définivement sous la pression macédonienne à la fin

du 4e s. Ce texte montre également que le théâtre n'est pas pour les Athéniens un simple

divertissement. Joué lors de la fête religieuse des Grandes Dyonisies (en l'honneur du dieu

Dionysos), objet d'un concours avec un jury de citoyens, il a une fonction civique, celle de

renforcer la cohésion de la cité. Il faut cependant souligner, ce que l'auteur néglige (car c'est une

évidence pour ses spectateurs athéniens), que ce corps civique n'est qu'une minorité de la

population (30 000-40 000 sur 300 000 à 350 000 habitants de l'Attique au milieu du 5e s.) :

femmes, étrangers et esclaves en sont exclus. Par ailleurs, lorsque Thésée affirme : « son peuple

la gouverne tour à tour, les citoyens reçoivent le pouvoir pour un an », Euripide passe sous

silence le fait que les magistratures les plus importantes ne sont pas tirées au sort : stratèges,

archontes... Entre leur goût pour l'égalité et la compétence indispensable du général d'une armée

d'hoplites (une défaite peut causer la fin d'une cité et la mort ou l'esclavage de ses citoyens – le

cas est arrivé au 5e s.), les Athéniens ont tranché : élection des dix stratèges. C'est ainsi que

Périclès peut dominer la vie politique en se faisant réélire stratège jusqu'à sa mort (- 429 av. J.-

C.).

1

/

2

100%