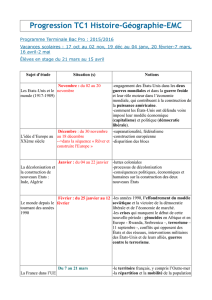

Vente de la Louisiane - napoleon bonaparte | belgique

Vente de la Louisiane

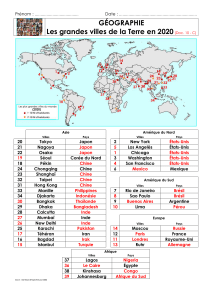

La vente de la Louisiane (en anglais :Louisiana Pur-

chase « l'achat de la Louisiane ») est la cession par la

France de plus de 2 144 476 km2(529 911 680 acres) de

territoire aux États-Unis en 1803 au prix de 3 cents par

acre, soit plus de 15 millions de dollars[1] ou 80 millions

de francs au total[2].

Ce territoire représente 22,3 % de la superficie actuelle

des États-Unis. En effet, la colonie française de Louisiane

comprend beaucoup plus de territoires que l'État actuel

de Louisiane. Les territoires vendus incluent des parties

situées à l'ouest du fleuve Mississippi dans l'Arkansas, le

Missouri, l'Iowa, et le Minnesota actuels, des parties du

Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Nebraska, des par-

ties du Nouveau-Mexique, du nord du Texas, l'Oklahoma,

le Kansas, des portions du Montana, du Wyoming, et

la partie du Colorado située à l'est des montagnes Ro-

cheuses, des portions au sud du Manitoba, au sud de la

Saskatchewan et au sud de l'Alberta situées dans le bassin

fluvial du fleuve Missouri, et la Louisiane actuelle de part

et d'autre du Mississippi, incluant la ville de La Nouvelle-

Orléans.

Le territoire vendu dépasse les 2 millions de km2

1 Le préalable : l'achat secret de

Bonaparte en 1800

En cinq ans, la France a obtenu deux concessions

majeures de l'Espagne : la partie orientale de Saint-

Domingue, par le traité de Bâle (22 juillet 1795), et la

Louisiane, par le traité de San Ildefonso (1800). Les deux

traités, signés par un Empire espagnol en difficulté, ne

sont pas appliqués. L'Espagne a aussi cédé tout le nord

du Mississippi aux États-Unis en 1795, par souci de ne

États et territoires des États-Unis d'Amérique entre le 30 avril

1803 et le 27 mars 1804

pas se faire d'ennemi, car l'Angleterre convoite ses colo-

nies d'Amérique du Sud.

La France et l'Espagne sont alors toutes les deux fragi-

lisées, même si les Français ont obtenu des succès mili-

taires. Leurs empires coloniaux sont confrontés à des ré-

voltes, leurs gouvernements instables. Côté anglo-saxon,

la situation politique, clarifiée, facilite l'éclosion d'une in-

dustrie. Les succès des premiers entrepreneurs du coton

britannique dopent les cours du coton et la spéculation sur

les terres de l'Ouest des États-Unis.

En cédant la Louisiane à Bonaparte, l'Espagne espé-

rait reprendre les choses en main à Saint-Domingue,

mais c'est Toussaint Louverture qui agit le premier en

s’emparant de la partie orientale de l'île en janvier

1801, obligeant les planteurs espagnols à fuir vers Cuba.

L'expédition de Saint-Domingue, dont l'échec entraînera

le renoncement à la Louisiane, est un quitte ou double.

Elle est conçue comme une base d'approvisionnement en

bois et produits alimentaires, de Saint-Domingue qui pro-

duisait en 1789 la moitié du coton et du café mondial et

plus du tiers du sucre.

De plus, le contenu du traité secret de San Ildefonso a

transpiré, et le retour en force potentiel de la France dans

le Golfe du Mexique inquiète les Américains. Au point

que le pourtant francophile Jefferson déclare que si la

France prenait possession à nouveau de la Louisiane, il

n'aurait pas d'autre choix que de se jeter dans les bras de

l'Angleterre !

1

24 NOUVELLE IDÉE, PROPOSÉE PAR SAMUEL DU PONT DE NEMOURS : ACHETER TOUT LE TERRITOIRE À L'OUEST

2 Le contexte : la nouvelle vocation

du Mississippi

La Nouvelle-Orléans contrôle le fleuve Mississippi, qui

joue déjà un rôle important dans le transport des produits

agricoles entre les régions de l'ouest des Appalaches et

la côte est. Elle représente aussi un débouché potentiel

sur le golfe du Mexique, ce dont manque cruellement la

jeune république américaine. Grâce au traité de Madrid

(1795) conclu avec l'Espagne, les marchands américains

disposent déjà d'un « droit de dépôt » de leurs marchan-

dises, créant une zone franche de La Nouvelle-Orléans

Après l'armistice du 30 mars 1798, les réfugiés fran-

çais de Saint-Domingue en Amérique commencent à af-

fluer dans le Natchez District et à La Nouvelle-Orléans.

L'histoire de la culture du coton vient d'être bouleversée

par l'invention d'Éli Whitney, le cotton gin. Le négociant

Daniel Clark en fait la promotion auprès des planteurs du

Natchez District, dont la production quadruple en deux

ans[3].

Pour tenter d'attirer les colons français, Daniel Clark et

les Espagnols activent en 1798 la zone franche de La

Nouvelle-Orléans. Mais la majorité des colons, anglo-

phone, arrivée dans les années 1788 à 1790, aspire à une

situation politique stable, sur fond de spéculations sur le

traité de San Ildefonso, resté secret : la Louisiane reste

entre les mains espagnoles jusqu'à une prise de posses-

sion par les Français qui reste à organiser. Le président

Thomas Jefferson estime que la meilleure façon d'assurer

l'accès au Mississippi est d'acheter La Nouvelle-Orléans :

il envoie Robert Livingston et James Monroe àParis pour

en négocier l'achat.

3 Première mission pour Living-

ston, pris par une autre affaire :

acheter seulement La Nouvelle-

Orléans

La première mission des deux envoyés est d'acheter seule-

ment La Nouvelle-Orléans. Mais ils essuient un refus

français.

Robert Livingston est par ailleurs associé, à titre privé, à

un contrat d'approvisionnement des 35 000 soldats fran-

çais de l'expédition de Saint-Domingue[4] par une entre-

prise basée à Wilmington, dans le Delaware, qui vient

d'être fondée par Eleuthère Irénée du Pont de Nemours

et son père Pierre Samuel du Pont de Nemours, qui de-

viendra la multinationale DuPont. Le principal financier

est Pierre de Bauduy de Bellevue, dont le frère, Louis

Alexandre Amélie Bauduy, est capitaine dans l'expédition

de Saint-Domingue.

Le consul de France à Washington,Louis-André Pichon,

y voit un conflit d'intérêt manifeste : en cas de réussite

La Louisiane française vue par les États-Unis

de l'expédition de Saint-Domingue, Napoléon sera moins

enclin à la vente de la Louisiane. Les actifs de la socié-

té sont transférés à sa branche parisienne et une nouvelle

société créé par l'autre fils, Victor du Pont de Nemours,

pour exécuter le contrat. Le père, Pierre Samuel du Pont

de Nemours se concentre sur ses talents de diplomate.

4 Nouvelle idée, proposée par Sa-

muel du Pont de Nemours : ache-

ter tout le territoire à l'ouest

Résident aux États-Unis, Pierre Samuel du Pont de Ne-

mours est en étroites relations avec le président Thomas

Jefferson, qui l'autorise à se lancer dans une diplomatie

parallèle avec Bonaparte, que Nemours rencontre lors de

son voyage en France en 1802. C'est lui qui propose à

Bonaparte une transaction beaucoup plus importante : cé-

der aux États-Unis toute la Louisiane, y compris les im-

menses territoires de l'ouest.

Jefferson affiche une certaine méfiance pour cette idée :

acheter toute la Louisiane implique de reconnaître à la

France des droits sur l'ouest du continent. Il précise que

les présidents ne sont pas compétents pour une telle né-

gociation, car ce n'est pas spécifié dans la constitution.

Côté français, Talleyrand est aussi très hostile à ce pro-

jet, qui selon lui réduirait à néant les plans français de

colonisation de l'Amérique du Nord.

Mais l'idée de doubler la taille du pays séduit quand même

Thomas Jefferson, qui est aussi une figure de ce qu'on

3

appelle le parti français à Washington, et dont la nou-

velle clientèle électorale est au sud et à l'ouest. Coloniser

l'ouest des États-Unis, y développer la culture du coton,

est susceptible de donner une majorité durable au parti

républicain, plus favorable à l'esclavage et à la conquête

de l'Ouest, alors que les fédéralistes tablent plutôt sur

l'industrialisation de la Nouvelle-Angleterre, leur bastion

électoral.

Bonaparte va présenter la vente de toute la Louisiane

comme un geste de bonne volonté à l'égard des Amé-

ricains, dans une stratégie d'encerclement du Royaume-

Uni. Les historiens jugent probable qu'il ait ainsi ten-

té de les encourager à participer au Blocus continental.

Bonaparte craint que la Grande-Bretagne, maîtresse des

mers, ne profite d'un conflit en Europe pour s’emparer

de la Louisiane et accroître ainsi sa puissance. Vendre la

Louisiane aux États-Unis est le moyen de couper l'herbe

sous le pied aux Anglais. Bonaparte fait aussi valoir aux

Américains que l'accord leur permet d'éviter de s’impli-

quer dans le conflit franco-britannique.

Le parti français à Washington de Thomas Jefferson est

sensible à ces arguments, dans la ligne défendue dans les

années 1790 pour prendre ses distances avec l'Angleterre,

préoccupation politique qui est à la racine de la théorie de

la destinée manifeste et de la conquête de l'Ouest, même

s’il est encore trop tôt pour en faire un thème officiel de

campagne électorale.

Durant toute cette période, les services secrets américains

tiennent Thomas Jefferson au courant des activités mili-

taires de Bonaparte. Le président américain axe sa stra-

tégie sur la ruse : donner à Pierre Samuel du Pont de Ne-

mours des informations que Robert Livingston ignore. In-

tentionnellement, il leur donne deux instructions contra-

dictoires. L'un de ses coups les plus habiles est d'envoyer à

nouveau James Monroe à Paris en 1803. Monroe avait été

déclaré officiellement persona non grata lors de sa précé-

dente mission à Paris, mais Thomas Jefferson le choisit à

nouveau, pour signifier qu'il veut être pris au sérieux.

5 L'opposition des fédéralistes,

dans les régions industrielles du

nord-est

Battus lors de l'élection présidentielle américaine de

1800, les fédéralistes s’opposent à l'achat de la Louisiane,

marquant leur préférence pour un rapprochement avec le

Royaume-Uni, même s’ils veulent lui imposer des droits

de douane. Par la convention commerciale tripartite de

1799, soutenant Toussaint Louverture, ils s’étaient fâ-

chés avec le puissant lobby colonial français, qui entoure

Bonaparte et l'aide dans son ascension. Ce soutien à la

première révolution noire a aussi révulsé les grands plan-

teurs blancs du sud des États-Unis, qui entourent Thomas

Jefferson.

L'opposition des fédéralistes américains relève de la

crainte de voir les États-Unis changer de nature, moins de

vingt ans après leur création, en développant à l'ouest et

au sud une économie de plantation, basée sur des cultures

de rente, dépendantes de l'exportation et du maintien de

l'esclavagisme. La Nouvelle-Angleterre, bastion des so-

ciétés abolitionnistes et des fédéralistes table plutôt sur

une industrialisation, protégée par des barrières doua-

nières, et susceptible de diminuer la dépendance aux im-

portations. Étendre le territoire à l'ouest serait faire bas-

culer la majorité du pays au profit des grands planteurs du

sud. Les racines de tous les conflits qui suivront et amè-

neront la guerre de Sécession sont déjà là.

Pour les fédéralistes, l'achat est par ailleurs anticons-

titutionnel, et cette énorme dépense n'éviterait pas un

conflit avec l'Espagne. Un groupe de fédéralistes mené

par le sénateur Timothy Pickering avance même l'idée

d'une confédération du Nord et en propose la présidence

au vice-président Aaron Burr, pourvu que New York se

joigne à la sécession.Alexander Hamilton, s’oppose aussi

à l'achat. L'hostilité entre Burr et lui, qui s’accroît encore

lors des élections de 1801, aboutit au duel au cours duquel

il perd la vie.

6 Bonaparte confronté à une nou-

velle donne dans la Caraïbe

Dès mars 1802 l'expédition de Saint-Domingue, souffre

de l'opposition des généraux français de la Colonie et

de difficultés d'approvisionnement. Le corps expédition-

naire commandé par le capitaine-général Charles Leclerc,

beau-frère de Bonaparte, est plus que décimé par la fièvre

jaune. Fin mars, il a déjà perdu 5 000 hommes. Le main-

tien de l'esclavage dans les colonies restituées par la paix

d'Amiens, du 30 floréal an X, 20 mai 1802, fait craindre

un retour de l'esclavage à Saint-Domingue qui n'était pas

concerné par ce traité, et fait basculer la population dans

une opposition définitive au corps expéditionnaire.

Privé de moyens militaires en Amérique, Bonaparte af-

fiche une nouvelle motivation : il recherche la paix avec

le Royaume-Uni pour prendre possession de la Louisiane

avant que les Britanniques ne s’en emparent. Mais le

Royaume-Uni rompt sa promesse de la paix d'Amiens,

d'évacuer Malte au plus tard en septembre 1802. Dé-

but 1803 la reprise du conflit franco-britannique semble

probable. Le 11 mars 1803, Bonaparte change même de

stratégie : il fait construire une flottille en prévision de

l'invasion du Royaume-Uni.

Ces rebondissements le conduisent finalement à abandon-

ner ses projets d'empire français au Nouveau Monde : le

11 avril 1803, le ministre français du trésor, le marquis

de Barbé-Marbois, propose, cette fois officiellement, à

Robert Livingston la vente non pas de la seule Nouvelle-

Orléans mais de toute la Louisiane, depuis le golfe du

Mexique jusqu'à la Terre de Rupert, et du Mississippi aux

48 POUR RALLIER LA NOUVELLE-ANGLETERRE, RÉPARER LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES PIRATES FRANÇAIS

Rocheuses.

Le traité original de la vente de la Louisiane, conservé aux

National Archives àWashington DC.

Les négociateurs officiels des États-Unis se disent aba-

sourdis par la proposition française : doubler la surface

du territoire des États-Unis, pour 15 millions de dollars,

soit onze fois plus que la transaction envisagée, deux mil-

lions de dollars pour la seule Nouvelle-Orléans. Avec un

prix du kilomètre carré de seulement 7 dollars (ou 3 cents

par acre). Mais James Monroe et Robert Livingston re-

connaissent là une chance historique.

Sur les 80 millions de francs (15 millions de dollars)

de vente de la Louisiane, 20 millions sont réservés au

compte personnel de Talleyrand (ministre des Affaires

étrangères). Et pour payer les 15 millions de dollars en

une fois à Napoléon, désireux de financer sa guerre contre

l’Angleterre, les Américains doivent les emprunter à un

taux de 6 % à la Barings, une banque… anglaise [5] !

7 L'émotion créée par le blocus

surprise du Mississippi en 1802

Entre-temps, une coalition d'intérêts américains favo-

rable à l'opération s’est mise en place. Le 16 juin 1802,

Juan Ventura Morales, l'intendant espagnol, déclare son

intention de suspendre la zone franche de La Nouvelle-

Orléans. L'ambassadeur de France à Washington Louis-

André Pichon (1771-1850) écrit au gouvernement amé-

ricain pour tenter de le rassurer, mais le 1er octobre,

l'intendant espagnol confirme que la zone franche est

suspendue[6], déclenchant la colère des colons, puis des

campagnes de presse enflammées[6]. La polémique donne

des arguments au parti républicain de Thomas Jefferson,

arrivé au pouvoir lors de l'élection présidentielle améri-

caine de 1800[6].

Thomas Jefferson déclara dans un message du 22 dé-

cembre 1802 à la Chambre des représentants qu'il fal-

lait garantir ce droit par « les moyens honorables et justes

qui convenaient au caractère des États-Unis ». On ignorait

alors si la France ne prétendrait pas assigner de nouvelles

frontières à sa province, et faire revivre d'anciens titres

contraires aux traités et aux intérêts des États-Unis[7].

L'historien américain Arthur P. Whitaker[6] estime que

la décision de fermer la zone franche a en réalité été

prise au plus haut niveau, par le président Thomas Jef-

ferson lui-même, pour faciliter la vente de la Loui-

siane, les États-Unis ayant obtenu au même moment la

réparation aux dégâts des pirates français, par Napoléon,

qui prend conscience des handicaps de l'expédition de

Saint-Domingue, mais ne peut pas lâcher immédiatement

son propre beau-frère, déjà en difficulté.

8 Pour rallier la Nouvelle-

Angleterre, réparer les dom-

mages causés par les pirates

français

Pour décider les Américains, il faut vaincre les résistances

des marchands, banquiers et armateurs de la côte est, plu-

tôt proche des fédéralistes. Les Français font alors une

proposition supplémentaire : signer un grand contrat de

Réparation aux dégâts des pirates français, pour 20 mil-

lions de francs, soit le tiers du montant retiré par la France

de la vente de la Louisiane, somme qui bénéficiera à

l'élite commerçante de la côte est, jusqu'alors opposée

aux Français, car elle commerce avec Saint-Domingue,

en bénéficiant de la convention commerciale tripartite de

1799.

Ce type de réparation financière était envisagé, mais de

façon floue, par le traité de Mortefontaine, signé trois ans

avant, en 1800, pour tenter de mettre fin à la quasi-guerre,

appelée aussi « guerre des pirates », entre les corsaires

français et les navires de commerce américains appro-

visionnant l'île de Saint-Domingue[8] lors de l'armistice

du 30 mars 1798. Selon le consul américain à Saint-

Domingue,Edward Stevens : « quelques 1 500 « pi-

rates » embarqués sur trente-sept pinasses[9] attaquaient

les bâtiments marchands américains se rendant à Saint-

Domingue ». Ces corsaires sont à l'origine de la piraterie

des années 1800 dans la Caraïbe, qui vit de grands aven-

turiers comme Jean Lafitte ou Louis-Michel Aury devenir

5

célèbres.

Les réparations des dommages causés par les corsaires

français sont à sens unique, alors que le traité de Morte-

fontaine prévoyait des compensations réciproques. Elles

comptent symboliquement pour les marchands et arma-

teurs de la côte est, car les États-Unis n'ont pas de marine

nationale, ce qui a conduit le 27 avril 1798 le congrès à

voter des crédits militaires pour acquérir six frégates des-

tinées à protéger les navires de commerce battant pavillon

des États-Unis tant contre les corsaires français que contre

la piraterie du dey d'Alger et du bey de Tripoli.

9 La signature du traité, soulage-

ment pour Bonaparte et endette-

ment des États-Unis

La bannière étoilée des États-Unis remplace le drapeau de la

France sur la Place d'Armes de la Nouvelle-Orléans.

La vente de la Louisiane est financée par la banque

Barings via deux conventions financières qui se com-

pensent partiellement. La première, du 30 avril 1803,

organise le paiement de 60 millions de francs (11 250

000 dollars). La seconde dédommage pour 20 millions

de francs (3 750 000 dollars) les citoyens américains vic-

times des corsaires français, par la perte de vaisseaux ou

de cargaisons lors de la quasi-guerre entre 1798 et 1800,

dans l'esprit du traité de Mortefontaine.

Plaque commémorative de la signature du traité à Paris.

Cette manne permettra à Bonaparte devenu l'empereur

Napoléon Ier de lever des troupes importantes, pour ac-

quérir dans les années 1805-1807 la suprématie sur la ma-

jeure partie de l'Europe, l'Autriche et la Prusse étant bat-

tues.

Le 30 avril 1803, le traité est signé à Paris par Robert Li-

vingston, James Monroe, Barbé Marbois et Michael Ryan

Toussaint. Ce traité est signé sans consulter l'Assemblée

nationale, qui aurait refusé une telle perte pour la France.

Selon la Constitution française, la vente de propriétés

d'ordre national nécessitait l'approbation de l'Assemblée

Nationale[réf. nécessaire], ce que Napoléon n'a pas sollici-

té. Il se dépêcha de vendre avant que l'assemblée s’en

rende compte. Les frères de Napoléon, Lucien et Joseph,

étaient si indignés de cette vente qu'ils ont eu une sé-

rieuse confrontation avec Napoléon lorsqu'il prenait son

bain aux Tuileries. Napoléon leur a dit qu'il se moquait de

la constitution française ou de l'assemblée des députés. Il

se leva de son bain furieux, lança une boîte de tabac par

terre, et dit à ses frères qu'il les écraserait comme cette

boîte de tabac s’ils osaient questionner son jugement à

nouveau. [réf. nécessaire]

Les États-Unis ratifient le traité le 20 octobre[10] et, le 31

octobre, autorisent le président Jefferson à prendre pos-

session du territoire et à y établir un gouvernement mi-

litaire provisoire. On décide également d'organiser une

mission d'exploration et de cartographie : l'expédition Le-

wis et Clark.

Le 30 novembre 1803, la France prend officielle-

ment possession de la Louisiane après rétrocession des

Espagnols[11]. Puis la France remet La Nouvelle-Orléans

aux États-Unis le 20 décembre 1803[12]. Les lois du 31

octobre 1803 établissent la continuité de l'administration

locale civile en prolongeant les usages acquis durant les

périodes de souverainetés française et espagnole et auto-

risent le président à utiliser l'armée pour le maintien de

l'ordre.

Les 9 mars 1804 et 10 mars 1804, une cérémonie for-

melle dénommée Journée des trois drapeaux, est conduite

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%