mémoire en texte intégral version pdf

Institut d'Etudes Politiques de Lyon

Séminaire: La transition démocratique en Amérique Latine

Médias et Démocratie au Chili: les dérives

de la transition.

Lauriane Dherbecourt

Soutenu le 5 septembre 2008,

sous la direction de David Garibay

jury : Isabelle Garcin Marrou.

Table des matières

Introduction . . 5

1. La concentration économique des médias chiliens comme résultat d'un néolibéralisme

bien ancré . . 8

1.1 La concentration économique des médias . . 8

1.1.1Processus historique de cette concentration: Histoire de la démocratie et de

l'autorité et de leurs liens avec la presse depuis 1970 . . 8

1.1.2 Un historique contradictoire: la disparition des médias pendant la transition . . 10

1.1.3 Economie libérale comme base actuelle et toujours d'actualité. . . 12

1.2 La concentration actuelle des médias . . 13

1.2.1 La concentration de la presse . . 14

1.2.2 La concentration de la télévision . . 15

1.2.3 La Radio . . 16

1.2.4 La concentration par groupes . . 17

1.3 Fonctionnement et image des entreprises: entre néolibéralisme et autorité . . 18

1.3.1 Les structures de l'entreprise de communication . . 18

1.3.2 Présence dans l'activité économique . . 20

1.3.3 L'image des grands maîtres. . . 22

2. La concentration idéologique des médias ou la survivance de la droite autoritaire en

époque de transition . . 25

2.1 Une concentration idéologique marquée à droite: la face cachée de la propriété . . 25

2.1.1 La concentration idéologique de la presse . . 25

2.1.2 La concentration idéologique de la télévision . . 27

2.1.3 Concentration à droite par classes sociales . . 28

2.1.4 La droite ne reconnaît pas la concentration: défense des intérêts . . 29

2.2 Un cadre restrictif et homogène: élaboration de l'information bloquée, hiérarchie et

mode imposé . . 31

2.2.1 La salle de presse et le statut du journaliste au Chili . . 31

2.2.2 Homogénéité de l'information à travers la pauta . . 32

2.3 Pressions sur les contenus: manque de représentation et dérives . . 34

2.3.1La représentation . . 35

2.3.2 La limitation de la liberté d'expression . . 38

2.4 Une idéologie qui s'ouvre mais pas assez . . 40

2.4.1 La radio maintient un semblant de pluralisme et de proximité . . 41

2.4.2 L'apparition des journaux alternatifs . . 42

2.4.3 La « farandula » dans la presse traditionnelle, ou vers un appauvrissement de

l'information. . . 45

3. La transition n'a rien fait pour la presse : une gauche qui bloque l'entrée en démocratie

. . 49

3.1 Une politique de continuité des structures et d'omission . . 49

3.1.1 Le passage de la dictature à la démocratie dans la continuité: quelle valeur

progressiste de la Concertation? . . 50

3.1.2 Le thème des droits de l'homme et grands thèmes d'information bloqués en

transition . . 54

3.1.3 Le système universitaire et la formation du journaliste . . 58

3.2 La participation au blocage démocratique de la presse . . 61

3.2.1 Le complot avec la droite . . 61

3.2.2 Des Initiatives legislatives avortées et des lois pas assez avancées . . 65

3.2.3 Le cas de la publicité:l' Etat complice de la droite . . 68

Conclusion . . 72

bibliographie . . 74

Ouvrages . . 74

Articles d'investigation universitaire . . 74

Articles de presse et de périodiques . . 74

Ressources électroniques . . 75

Organismes . . 75

Des journaux . . 75

Des universités . . 75

Annexes . . 76

Entretien avec Ignacio Aguero, Santiago, Chili ,10 juillet 2008 . . 76

Entretien avec Juan Pablo Cardenas - Santiago - 20 Juillet 2008 . . 76

Entretien avec Gonzalo Andrés Figueroa, Cea, Santiago, 2 juillet 2008 . . 76

Entretien avec Jorge,Santiago, Chili,22 juin 2008 . . 77

Entretien avec Claudia Lagos, Santiago, Instituto de Comunicacion e de Imagen, 19

juillet 2008 . . 77

Interview de Raul Mandres,Santiago,10 juin 2007 . . 77

Interview de Pablo Moreira, Santiago, 19 juin 2007 . . 78

Entretien avec Pedro Santander, Valparaíso, 8 juillet 2008 . . 78

Entretien avec Paul Walder,15 juillet 2008 . . 78

Introduction

5

Introduction

L'Amérique Latine est un continent passionnant politiquement, qui vit à l'aube du XXIe siècle

de véritables transitions démocratiques, dans le sens où les pays tentent de passer de

régimes autoritaires, à des républiques stables et représentatives. En 2008, une vague

de gauche s'est installée sur le continent comme l'analysent de nombreux auteurs comme

Georges Couffignal, directeur de l'IHEAL. Elle représente un mouvement continental unique,

d'autant plus qu'elle est représentée par des présidents populistes, en rejet contre le modèle

néoliberal imposé par les Etats Unis au XXème siècle. Le Vénézuela, par exemple, est

représenté par un président très présent et critique sur la scène internationale, Hugo

Chavez. La Bolivie, plus récemment encore, choisit un indigène de la société civile comme

gouvernant, Evo Morales. Mais toutes ces gauches, malgré des points communs, ont des

différences considérables, et ne possèdent pas du tout les mêmes structures internes.

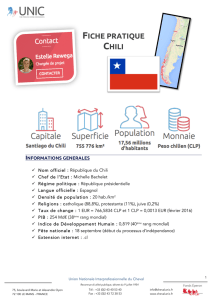

Le Chili est un cas bien particulier. La démocratie s'installe à gauche en 1990 avec la

coalition de la Concertation. En 2008, c'est un pays qui semble avoir installé sa démocratie

et achevé sa transition. Une femme est à la présidence, Michelle Bachelet. Le pays est un

des plus riches d'Amérique Latine. Au niveau international, il possède une bonne image.

Pourtant, cette image de gauche possède une face cachée. Il existe encore beaucoup

d'inégalités au Chili qui se ressentent tout au long du pays, le salaire minimum est faible mais

quelques personnes gagnent des millions. Le système néoliberal est toujours en vigueur.

De nombreuses questions restent encore à poser sur la société chilienne, sur la valeur

de sa démocratie. J'ai voulu m'intéresser dans cette étude à la valeur démocratique de la

transition chilienne, à savoir si vraiment, l'image qu'elle en donne reflète les faits. Pour cela,

j'ai décidé d'étudier cette transition à travers le système médiatique.

En effet, les médias sont un des piliers essentiels de la démocratie. Ils sont un

véritable indicateur de la démocratie. Quatrième pouvoir, acteur historique, acteur politique,

acteur social, le journalisme a toujours été considéré comme un droit de l'homme et

une liberté que chaque société convient d'acquérir pour atteindre l'optimum d'un Etat

pluraliste et démocratique. Ils doivent représenter le peuple, et sont là pour surveiller au bon

fonctionnement des institutions publiques, et offrir de multiples points de vue selon l’optique

Kantienne1 et le principe de publicité. Selon lui, l’espace public, par la liberté et la pluralité

de ses points de vue, perpétue l’équilibre démocratique et rationnel du pays.

Le système médiatique chilien est un élément très ancré dans le système politique du

pays, mais a été victime de nombreux bouleversements tout au long du XXe siècle. A l'heure

ou il devrait refléter ce retour de la démocratie, il est néanmoins possible de faire une série

de remarques qui laissent présager un problème de développement.

Le système médiatique au Chili est en effet loin d'être un système pluraliste,

représentant une démocratie avancée.

Les médias subissent une forte concentration économique, La concentration des

médias se situe de plus d’un seul côté du spectre politique, à droite, et impose une mainmise

1 « Reponse à la question : qu’est-ce que Les Lumières ? », E. Kant, 1784, dans Du journalisme en démocratie, Geraldine

Mulhman.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

1

/

78

100%