Version PDF

Corpus Médical – Faculté de Médecine de Grenoble

http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/ 1/12

Les cancers de l’endomètre (147a)

Professeur Pierre BERNARD

Décembre 2002 (Mise à jour avril 2005)

Résumé :

Les cancers de l’endomètre sont des adénocarcinomes qui se développent le plus souvent

après la ménopause. Leur genèse est en relation avec une hyperoestrogénie (oestrone).

Les facteurs de risque sont bien connus : l'obésité, l'hypertension et le diabète. Ils se

manifestent cliniquement par des métrorragies. Le diagnostic positif est obtenu par

l'examen histologique du curetage biopsique étagé de la cavité utérine.

Mots-clés :

Adénocarcinome de l’endomètre, Cancers du corps utérin, Diagnostic d’une métrorragie

post ménopausique.

Exercices :

1. Définition

Le cancer de l’endomètre est le plus souvent un adénocarcinome.

2. Fréquence et épidémiologie

L’augmentation de fréquence de ce cancer est une constatation qui incite cliniciens et

chercheurs à en préciser les causes.

• Actuellement en 2001, l’incidence est de 18 nouveaux cas/1000.000/an.

• L’âge : le cancer de l’endomètre survient dans 80 % des cas chez la femme

ménopausée, avec une prédilection entre 50 et 65 ans ; 2,2 % seulement sont observés

avant 40 ans.

• Les conditions générales favorisantes sont représentées par l’obésité, l’hypertension,

le diabète et même la petite taille du sujet.

3. L’hormonodépendance des cancers de l’endomètre

L’hormonodépendance des cancers de l’endomètre : les sécrétions œstrogéniques post-

ménopausiques ont été souvent impliquées dans la genèse des cancers de l’endomètre. La

progestérone a un effet protecteur, prescription indispensable associée lors d’un traitement

hormonal substitutif (THS) ! Une meilleure connaissance de la sécrétion d’hormones

oestrogéniques après la ménopause explique les hyperplasies et proliférations atypiques. La

production d’oestrogènes chez la femme à la post-ménopause : la surrénale secrète la delta4-

androstendione, qui est ensuite transformée en oestrone dans les tissus graisseux

périphériques. Ce mécanisme, différent de la secrétion directe des oestrogènes par les

surrénales s’en distingue aussi qualitativement. En effet, l’œstrogène produit par ce

mécanisme est l’oestrone et non l’oestradiol, principal œstrogène produit par les ovaires

pendant la période d’activité génitale.

Corpus Médical – Faculté de Médecine de Grenoble

http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/ 2/12

La quantité totale d’oestrone produite dépend de deux facteurs :

• La quantité totale d’androstènedione produite par les surrénales passant dans la

circulation ;

• Le pourcentage d’androstènedione convertie en oestrone. Ce dernier facteur est

considérablement accru chez les femmes obèses, car la conversion périphérique a lieu

au niveau des tissus graisseux. L’oestrone est directement impliquée dans la genèse

des cancers de l’endomètre. Cette production accrue d’oestrone chez la femme obèse

constitue un facteur de haut risque de cancer de l’endomètre.

4. Etude anatomo-pathologique

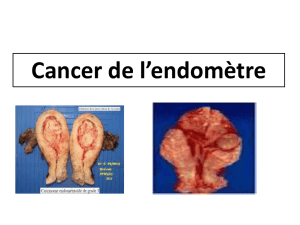

4.1. Etude macroscopique

Les aspects : Le cancer de l’endomètre se présente le plus souvent sous sa forme végétante,

d’abord circonscrite, avant de s’étendre en superficie puis en profondeur, envahissant peu à

peu toute la cavité endométriale et la paroi utérine.

Photo : aspect macroscopique

(P. Bernard)

L’atteinte du col utérin réalisant le cancer total s’observerait dans 7 % des cas.

Avec une fréquence différemment appréciée, on est en mesure d’observer la forme ulcérante

et même térébrante, souvent découverte à un stade avancé lorsqu’elle s’est déjà propagée aux

tissus et organes voisins.

Extension locale : l’envahissement en profondeur du myomètre a permis d’établir une

classification reposant sur la progression de cette atteinte :

• cancer muqueux pur sans envahissement du myomètre

• atteinte du tiers interne du myomètre ; du 1/3 moyen

• atteinte de toute l’épaisseur du myomètre

• le péritoine est envahi et dépassé

L’aggravation du pronostic concorde parfaitement avec cette gradation, qui a cependant le

désavantage de ne pouvoir être établie que sur la pièce opératoire. La propagation ne se limite

pas au myomètre, mais atteint lentement le col, les culs-de-sac vaginaux, le paramètre, la

trompe, la vessie et le rectum.

Corpus Médical – Faculté de Médecine de Grenoble

http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/ 3/12

L’infection : les cancers de l’endomètre, quels que soient leur caractère histologique et leur

apparence, se développant dans une cavité close ou tout au moins difficilement drainée, ont

pour dénominateur commun l’infection, dont le premier stade sera l’endomètre cancéreuse.

Cette lésion initiale entrainera une vagino-vulvite et, si le canal cervical est difficilement

franchissable, une pyométrie, observée dans 8 % des cas.

Le siège de la tumeur, par rapport aux différentes parties constituantes du corps utérin, revêt

la plus haute importance, car il conditionnera l’extension locale, mais surtout lymphatique.

Les fonds et les cornes utérines sont concernées dans plus de la moitié des cas, devançant les

faces et la région isthmique, atteintes soit primitivement, soit secondairement par l’extension

de la tumeur corporéale, excluant ainsi la propagation directe d’un épithélioma endocervical.

Extension lymphatique : nous avons exploré les trois voies de drainage lymphatique du

corps utérin.

Celle issue du fond utérin et des cornes, rejoignant celle de l’ovaire et de la trompe parcourant

le ligament lombo-ovarien, gagne les ganglions latéro-aortiques ; plus accessoirement,

accompagnant le ligament rond, elles atteignent les ganglions inguinaux. Les lymphatiques

émanant des faces et de l’asthme vont se mêler à ceux provenant du col et se rendent aux

ganglions pelviens, qui peuvent être généralement, mais plus exceptionnellement envahis par

le cancer du fond utérin. L’invasion des ganglions iliaques (drainant surtout les formes bas

situées), la plus habituelle, se montre, suivant les statistiques, entre 10 et 20 % des cas, celle

des aires ganglionnaires inguinales et latéro-aortiques étant beaucoup plus exceptionnelle.

Les métastases viscérales à distance sont rares (moins de 5 %) ; les plus fréquentes

paraissent être hépatiques, cérébrales et osseuses (surtout vertébrales).

Les associations pathologiques : nous venons de parler de la coexistence du cancer de

l’endomètre avec une tumeur de l’ovaire et la fréquence du terrain fibromateux ou

endométriosique concomitant, qui a même fait naître une théorie étiopathologique que nous

avons évoquée dans le paragraphe précédent.

Tixier (Lyon) a attribué le nom de « symptomatique » au polype muqueux du col souvent

observé.

Exceptionnellement, on rencontre à la fois un cancer du corps et du col, de structure

histologique entièrement différente.

4.2. Etude microscopique

Le plus souvent, il s’agit d’un adéno-carcinome bien différencié, tubuleux ou tubulo-

papillaire. Sur ce fond s’amorcent des variations : plages denses creusées de cavités

polyadénoïdes, métaplasie pavimenteuse, sécrétion mucoïde. Certains cancers sont

indifférenciés, composés de plages de cellules isolées à disposition péri-vasculaire, rondes ou

fusiformes, plages séparées par des zones de nécrose. Des remaniements du stroma

(ossification par exemple) y sont fréquents en fonction de la différenciation : les grades

histologiques (G1 : adénocarcinome très différencié ; G2 : adénocarcinome moyennement

différencié ; G3 : adénocarcinome peu ou pas différencié) sont établis en fonction du degré de

différenciation de la tumeur. Citons pour mémoire les exceptionnels carcinomes malpighiens

Corpus Médical – Faculté de Médecine de Grenoble

http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/ 4/12

de l’endomètre, superficiels, en « coulée de sucre mouillé », dont l’origine corporéale est

contestée.

5. Etude clinique

Nous prendrons en compte successivement les renseignements fournis par la

symptomatologie, l’examen clinique et les épreuves paracliniques qui prennent de plus en

plus d’importance.

5.1. Symptomatologie

Le maître symptôme sont les métrorragies ne dépassant pas en général l’abondance moyenne,

apparaissant spontanément.

Elle acquiert une valeur capitale quand elle survient, et c’est l’interrogatoire qui nous le

précisera des années après une ménopause apparemment normale mais habituellement tardive.

En cette circonstance, tout l’examen devra être centré sur la recherche d’un cancer éventuel

dont la réalité et la localisation seront démontrées.

L’hémorragie si elle survient au cours des années précédent la ménopause complète, risque

d’être confondue avec des pertes sanguines fonctionnelles iatrogènes ou organo-

fonctionnelles, ce qui a malheureusement pour effet de retarder les investigations nécessaires

à la découverte de cancer pré-ménopausique de l’endomètre.

Les leucorrhées habituelles peuvent revêtir le type de la simple hydrorrhée, mais affectent le

plus souvent le caractère de la leucopyorrhée et même de la pyorrhée qui, souvent en

rétention, s’expulse par des coliques utérines douloureuses. Elles sont très fréquemment

accompagnées de pertes sanguines qui leur donnent une coloration rosée, même roussâtre et

fétide.

Les signes de diffusion de l’infection endométriale sont parfois révélateurs du cancer qui leur

a donné naissance : paramétrite douloureuse, annexites de la femme âgée, cystites et à un

stade plus avancé, sigmoïdo-rectite.

Nous ne citons que pour mémoire les sciatalgies et les cruralgies accompagnant les formes

très évoluées.

5.2. L’examen clinique

L’examen peut être difficile après la ménopause en raison de l’atrophie du vagin et une

obésité souvent marquée.

L’examen au spéculum élimine et c’est très important, un cancer invasif de l’exo-col. Il

révèlera parfois un polype « symptomatique ».

L’examen au spéculum élimine et c’est très important un cancer invasif de l’exo-col. Il

révèlera parfois un polype « symptomatique » de l’atteinte néoplasique profonde, mais plus

Corpus Médical – Faculté de Médecine de Grenoble

http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/ 5/12

sûrement l’origine endo-utérine des pertes qui ont donné l’alarme, voire révélées par le

passage de l’hystéromètre.

Le toucher vaginal permettra de reconnaître, l’augmentation de volume de l’utérus qui donne

la sensation d’une « figue mûre ».

Mais le cancer peut tout aussi bien se développer dans un utérus normal et même régressif ou

à l’opposé dans un utérus fibromateux. Les paramètres, les annexes sont systématiquement

explorés, permettant parfois d’identifier une paramétrite, une salpingite ou une tumeur

néoplasique de l’ovaire. La description clinique des formes évoluées n’a plus d’intérêt du

point de vue diagnostique, mais représente un des éléments de base de la classification en

stades évolutifs du cancer du corps utérin, sur laquelle s’appuieront les indications

thérapeutiques.

Schéma : stades évolutifs du cancer du corps utérin

(P. Bernard)

5.3. Les examens paracliniques

Etant donnée que comme pour tous les cancers, l’intérêt actuel de celui de l’endomètre réside

dans le diagnostic précoce garant du meilleur succès thérapeutique, nous présenterons

successivement les épreuves paracliniques qui contribueront à cette réalisation.

5.3.1. L’échographie

Elle évalue l’épaisseur de l’endomètre et les dimensions de la tumeur intra-utérine.

5.3.2. L’hystérographie

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%