documentation pédagogique - Musée Royal de Mariemont

Documentation pédagogique

P

ARFUMS

DE

L

’

ANTIQUITÉ

LA ROSE ET L’ENCENS EN

MÉDITERRANÉE

Musée royal de Mariemont

B-7140 Morlanwelz

064 21 21 93

www.musee-mariemont.be

Exposition ouverte tous les jours

(sauf les lundis non fériés)

7 juin - 30 novembre 2008

Parfums de l’Antiquité

La rose et l’encens en Méditerranée

Exposition 7 juin – 30 novembre 2008

Commissaires de l’exposition: Annie Verbank-Piérard (Musée royal de Mariemont) et Nata-

cha Massar (Musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles)

Exposition ouverte tous les jours, sauf les lundis non fériés, de 10h à 18h de juin à septem-

bre et de 10h à 17h d’octobre à novembre.

Entrée : 4€ tarif plein (3€ senior, 2€ étudiant)

Couronnes fleuries, huiles capiteuses, fumées entêtantes de l’encens,… Dans l’An-

tiquité classique, comme dans le monde d’aujourd’hui, les parfums accompagnent

tous les moments de la vie et laissent dans leur sillage un rêve de luxe et de séduc-

tion. Or les parfums antiques, tant célébrés par les textes, par les images, et bien

attestés par des flacons aux formes élégantes retrouvés par milliers, n’ont guère

été étudiés si ce n’est dans des travaux ponctuels.

L’exposition inédite du Musée royal de Mariemont a donc l’ambition de présenter un

bilan des connaissances sur ce produit d’une richesse incomparable mais difficile à

saisir et qui, jusqu’ici, n’a jamais fait l’objet d’une présentation au public. Toute la

chaîne de vie du parfum est évoquée, depuis sa fabrication jusqu’aux contextes

d’utilisation : gymnases et banquets, marchés et habitats, fêtes et funérailles...

Cette exposition rend compte de la diversité des pratiques sociales, médicales, reli-

gieuses, qui régissent les « gestes du parfum » dans l’Antiquité et qui témoignent

des structures et de l’imaginaire des sociétés classiques.

Emportant le visiteur dans une promenade odorante de la Grèce et des rives

orientales de la Méditerranée jusqu’en Etrurie et en Gaule, en passant par

Athènes, Alexandrie ou Rome, elle révèle les pouvoirs et les mystères des

senteurs antiques.

Bien plus qu’un plaisir futile et éphémère, cette approche novatrice des parfums an-

tiques permet de redécouvrir le sens profond de leurs arômes : l’espoir de l’éter-

nelle jeunesse et le bonheur de vivre. Sentir l’Antiquité est peut-être l’une des meil-

leures façons de l’approcher.

L’exposition bénéficie de la collaboration internationale de nombreux chercheurs et

fait appel à de grands musées européens. Elle est accompagnée d’un catalogue

scientifique très complet et superbement illustré.

Résumé du parcours de l’exposition

Introduction

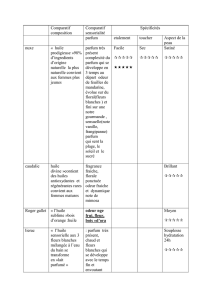

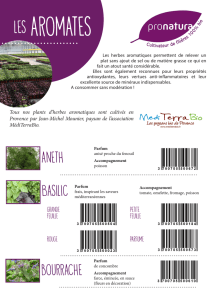

L’introduction est consacrée à une première présentation des principes de base de

la parfumerie antique : l’environnement de plantes fraîches et d’aromates, les par-

fums huileux, les résines (encens) qui se consument en fumées odorantes. A partir

de recettes transmises par divers auteurs, on peut déterminer les ingrédients et les

manipulations requises pour la fabrication d’huiles parfumées. Ces textes permet-

tent de reconstituer la fonction des diverses composantes, mais également d’évo-

quer les goûts et les modes antiques en matière de senteurs. Par ailleurs, les ana-

lyses chimiques contemporaines aident à déceler et redécouvrir certains des pro-

duits utilisés.

Bref prologue : les traditions à l’âge du bronze

Dans les cultures de l’âge du bronze en Méditerranée orientale, la production et l’u-

tilisation des parfums sont déjà bien développées, et de mieux en mieux connues

des chercheurs modernes. Après un rappel général des traditions attestées en

Egypte et à Chypre, l’accent sera mis brièvement sur le monde mycénien.

1. De la Grèce de l’Est à l’Etrurie archaïque et classique

Dans le monde grec historique, la première mention d’huile parfumée (à la rose) se

trouve dans les poèmes homériques, où elle a fonction d’onguent protecteur. Dès le

7e siècle et surtout au 6e siècle av. J.-C., les cités du monde grec , en particulier

dans certaines îles (Rhodes, Samos, Chypre), ont développé une gamme de vases

à parfums qui s’inspirent de représentations, parfois de matériaux, venus d’ailleurs,

Égypte ou Perse. Ces objets en céramique ou en faïence, aux symboliques évoca-

trices (sirène, guerrier, lièvre…), trouvés dans les tombes locales, seront également

exportés vers l’Ouest, pour eux-mêmes ou pour leur contenu. Ces vases, et ceux

produits à Corinthe, ont été retrouvés en grand nombre en Etrurie. Notre regard se

portera dès lors vers l’Italie : quels usages les Etrusques ont-ils fait des parfums ou

des encensoirs? Les peintures funéraires étrusques, les reliefs ou les terres cuites

permettent de mettre en évidence certaines croyances, certains gestes associés

aux odeurs agréables dans cette culture.

2. Athènes archaïque et classique

Les parfums et l’encens sont d’un usage fréquent dans le monde grec. Pour abor-

der les époques archaïque et classique, nous nous arrêtons à Athènes où l’abon-

dance des sources permet de rendre compte des pratiques dans un certain détail.

Que ce soit les hommes et les jeunes gens, au gymnase et lors de jeux de séduc-

tion, ou les femmes et les jeunes filles, au gynécée et à l’agora, tous les Athéniens

font usage de fragrances pour se mettre en valeur. Les parfums représentent un

ingrédient essentiel de la cérémonie de mariage. Les images et les objets révèlent

également la place importante des vases à parfum lors des rites funéraires. L’en-

cens est utilisé dans de nombreuses cérémonies, lors de rituels publics et privés.

Les mythes viennent préciser les nombreuses valeurs symboliques des senteurs.

Enfin, les images et les textes permettent d’évoquer concrètement la boutique du

parfumeur, les gestes qu’on y accomplit, et les conversations qui s’y déroulent.

3. Le 4e siècle et la Méditerranée hellénistique

Le 4e siècle est une période de grand épanouissement en Grèce et en Italie du

Sud. Les usages du parfum et de l’encens y sontévoqués à travers la peinture sur

vases et les objets. Les pratiques cultuelles des cités de Grande Grèce sont tout

particulièrement mises en évidence. L’époque hellénistique, marquée par un élar-

gissement significatif du monde grec vers l’Orient, voit l’ouverture de nouvelles rou-

tes commerciales vers des régions productrices de denrées exotiques, comme la

cannelle. De nombreux usages du parfum et de l’encens déjà mis en évidence per-

sistent à l’époque hellénistique, mais s’expriment d’autres manières, selon des mo-

des et des goûts nouveaux. Si l’on ne trouve plus guère de représentations sur va-

ses, en revanche les statuettes en terre cuite connaissent un énorme succès, évo-

quant par un autre biais les pratiques et les croyances. Les parfums et les couron-

nes, toujours utilisés au banquet, font dorénavant l’objet d’études savantes. Des

médecins consacrent des traités à leur usage thérapeutique. Des fouilles récentes

à Délos, à Paestum et à Pompéi, ont révélé les vestiges d’ateliers de parfumeurs.

Les trouvailles de Délos, plus particulièrement, permettent de reconstituer le cadre

de travail de ces artisans. Les couronnes de fleurs et de feuilles fraîches sont sour-

ces de fragrances délicieuses et leur fabrication est une activité modeste mais in-

dispensable à travers toute l’Antiquité.

4. L’époque impériale : Rome et les provinces

La Rome impériale rassemble tous les produits du monde et l’étalage de luxe y de-

vient monnaie courante. Les parfums, surtout ceux aux odeurs exotiques, permet-

tent de participer à cette surenchère ; les contenants, dans des matières toujours

plus luxueuses, signalent le prix de leur contenu. Des techniques nouvelles modi-

fient également l’aspect des vases à parfum les plus répandus : le verre soufflé

supplante dorénavant la céramique. Si certains usages persistent à travers le

temps et l’espace (le rôle du parfum dans la séduction, par exemple), certaines pra-

tiques spécifiques du monde romain, comme les bains publics et privés, connais-

sent un développement considérable. Les thermes allient l’utile à l’agréable et les

huiles parfumées y trouvent tout naturellement leur place. L’encens est toujours

omniprésent dans le culte et pour les funérailles. Les végétaux accompagnent éga-

lement le sacrifice et ornent l’autel sous forme de guirlandes ou de rameaux. Pour

l’évocation des provinces, c’est la Gaule romaine, en particulier la cité des Tongres,

qui est mise en évidence.

L’héritage

Le monde romain voit la naissance de la religion chrétienne qui adopte ou rejette

certaines des pratiques païennes, comme en attestent les présents des rois mages

et l’usage cultuel des brûle-encens.

Thèmes intéressants à développer dans l’exposition

▫ La fabrication des parfums dans l’Antiquité classique : les matières premiè-

res, les techniques de fabrication (enfleurage à froid, enfleurage à chaud).

▫ Les contenants : les différentes formes de « vases » à parfum, l’évolution de ces

formes au cours des siècles, les matières utilisées pour leur fabrication (céramique,

métal, verre).

▫ Les sources d’information : - les sources littéraires : Théophraste (4

e

siècle

av. J.-C.) et son traité « des Odeurs », Pline l’An-

cien (1

er

siècle de notre ère) et son « Histoire na-

turelle », Dioscoride (1

er

siècle de notre ère) et le

« De materia medica »

- les représentations

- les découvertes archéologiques : les analyses

des résidus anciens conservés dans les objets

archéologiques

▫ Les antécédents : le parfum en Egypte, en Étrurie, en Grèce archaïque

▫ Le monde des hommes : l’utilisation du parfum et des substances parfumées au

gymnase, au banquet

▫ Le monde des femmes : l’utilisation du parfum et des substances parfumées

dans le gynécée

▫ Le monde cultuel et funéraire : l’utilisation du parfum dans les cérémonies reli-

gieuses et funéraires dans le monde égyptien, grec, romain et gallo-romain

▫ L’importance des couronnes : dans les banquets, les cérémonies religieuses…

▫ Parfumerie, médecine et pharmacopée

▫ Le rôle et l’importance des parfums aux cours des siècles dans le monde

grec et romain : évolution, parallélismes et différences selon les civilisations

(Egypte, Grèce Rome)

▫ Le parfumeur et son atelier : le métier du parfumeur, sa boutique, la vente à l’a-

gora

▫ Le parfum dans la mythologie : Aphrodite et Adonis, quelques métamorphoses

en plantes, arbres ou fleurs : Narcisse, Lotis, Hyacinthe, Dryopé, Myrrha… ou en-

core Phaon

▫ Le parfum dans le monde romain : les thermes, les jardins d’agrément, le

culte…

▫ L’héritage de l’Antiquité dans le culte chrétien

Visites guidées de l’exposition dans le cadre scolaire

•

pour l’enseignement fondamental :

-un parcours dans l’exposition : des objets à observer, comparer, … comprendre

-un atelier au choix : ♦ Jardin de papier : une simple feuille de papier se transforme

en jardin en 3D, investie par les feuillages.

♦ Odorama : jeu d’association d’odeurs, de goûts et d’images.

•

pour l’enseignement secondaire

La visite guidée (1h30 à 2h) se fonde sur une « feuille de route », support pédagogique définissant

un parcours dans l’exposition. Les objets conservés constituent un corpus documentaire mobilisant

observation, analyse, réflexion.

Possibilité de combiner plusieurs modules au choix :

-parcours chronologique, du 2ème millénaire avant J.-C. aux prémisses de l’ère chrétienne

-monde des hommes/monde des femmes : espace privé/ espace public, égalité des sexes ?

-les échanges en Méditerranée : idées, savoir-faire, matières premières ... vers une mondialisation ?

-l’hygiène : du gymnase aux thermes en passant par le gynécée

-les auteurs grecs et latins : sociologie et mythologie du parfum

-les rapports entre formes et fonctions de vase : question de design ?

Atelier olfactif

à partir de 9 ans

Olivier Kummer, parfumeur, explore les matières premières olfactives qui ont joué un rôle dans la vie

sacrée ou profane de l’Antiquité.

Prix : Visite guidée : 75 euros + 2 euros / élève (entrée exposition)

Atelier olfactif : 125 euros

Possibilité de combiner visite et atelier olfactif sur une journée : 200€

Renseignements :

Service pédagogique : 064 27 37 84 - 064 27 37 72

Chaussée de Mariemont, 100 7140 Morlanwelz

Outil 1 : Au fil de la visite, rencontre des compétences ….

A. Enseignement fondamental

Matière

Compétences

Exemples d’exploitation au cours de la

visite et/ou en classe

Education

plastique

S’ouvrir au monde

visuel pour percevoir,

s’approprier des

langages et

s’exprimer

• Découvrir des formes, des couleurs et des

techniques nouvelles, se questionner sur le

lien entre fonction et forme d’un objet, les

raisons qui ont poussé l’artiste à choisir

telle ou telle voie.

• Tirer parti des rencontres esthétiques :

modeler en classe un objet tridimensionnel

à partir d’un souvenir de l’exposition, d’une

photographie, d’un croquis pris sur place…

Eveil historique

L’enfant structure le

temps

• Replacer sur la ligne du temps différents

objets vus dans l’exposition, situer dans le

temps les civilisations égyptienne, grecque,

romaine…et comparer les données avec ce

qui se déroule au même moment ailleurs

(par exemple dans nos régions).

• Aborder le thème de l’arrivée des Romains

dans nos régions à travers des usages, des

objets et des produits qui voyagent de

Rome vers chez nous et rencontrer des

situations similaires avec d’autres

civilisations. Qu’en est-il aujourd’hui ?

• Lire des traces du passé à travers des

documents de natures diverses sur un

même sujet, les identifier et les classer en

fonction de leur nature : objet

archéologique, reconstitution, textes

antiques, odeur, document audiovisuel,

document iconographique, analyses

chimiques…

• Découvrir le mode de vie des gens à une

époque déterminée : les représentations de

la vie quotidienne des Grecs sur les vases,

les formes, le contexte dans lequel ils ont

été retrouvés… nous permettent de récolter

des informations sur leur vie quotidienne et

leur organisation sociale.

Eveil scientifique

L’enfant découvre les

végétaux

• Découvrir des différentes parties de la

plante à partir de l’utilisation de celles-ci

dans les recettes de parfums antiques

(feuille, pistil, racine, rhizome, résine,…)

•

Elaborer un tableau collectif des végétaux

(à partir des végétaux présentés dans

l’exposition ou de végétaux régionaux

choisis pour leur parfum).

L’enfant découvre le

rôle des organes des

sens

• Travailler sur la perception par l’odorat,

reconnaître les odeurs habituelles ou non,

établir des relations entres images,

souvenirs et odeurs, identification d’une

senteur sans l’aide d’autres sens,

notamment par l’atelier Odorama qui

complète la visite.

• Se questionner sur la signification des

bonnes/mauvaises odeurs dans notre vie et

les comparer avec celles que côtoyaient les

hommes de l’Antiquité, établir le « paysage

olfactif » d’une journée de la vie

quotidienne.

Langue française

Savoir lire

Orienter sa lecture en

fonction de la

situation de

communication

• Préparer un dossier de lecture sur le thème

de la vie quotidienne chez les Grecs.

• Rassembler de la documentation en vue de

faire un exposé sur l’histoire du parfum :

qu’en est-il du parfum aux époques

postérieures ? Et aujourd’hui ?

Savoir écrire

Elaborer des

contenus

• Raconter par écrit l’origine mythologique

d’une plante ou d’un animal sur le modèle

du mythe d’Adonis évoqué dans

l’exposition.

• Inventer des dialogues entre les

personnages de scènes représentées sur

les vases.

• Choisir un objet et le faire parler, raconter

son histoire passée et présente.

• Créer des « portraits chinois » d’une odeur,

intégrer l’élément olfactif dans un poème ou

un récit narratif, une description.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%