Robot Sarcleur Autonome: Conception, Détection Mauvaises Herbes 3D

Telechargé par

Patrick Duhaime

Dû à son ampleur, le projet a été séparé en plusieurs phases de développement. Nous

allons décrire, dans cette section, les phases de développement et leurs résultats.

Phase 1 : conception d’un robot autonome capable de se déplacer de façon autonome

dans des parcelles de bleuets sauvages en suivant à priori des trajets (missions)

préalablement conçus avec des outils de planification de mission, de façon à pouvoir visiter

chacune des zones infestées par des mauvaises herbes comme le Kalmia à feuilles étroites.

Ce robot doit donc pouvoir suivre ces trajets en utilisant des outils de géolocalisation

embarquée [27, 28]. (2) l’ajout d’un système de caméras multispectrales positionné de

manière à permettre au robot sarcleur autonome de détecter avec une meilleure précision

les mauvaises herbes présentes dans son champ de vision [6-17]. En plus de la détection

automatique des mauvaises herbes, ce système de caméras multispectrales permet aussi

de déduire la localisation 3D des mauvaises herbes à éradiquer [21].

3.1 Étape 1 : Conception du robot autonome : Aspect matériel

Composantes actionneures : Les moteurs (DC motors)

Composante commande : Cette composante constitue le cerveau du robot qui de façon

générale permet d’analyser les données provenant des capteurs et d’envoyer les commandes

aux moteurs (DC motors).

3.2 Étape 2 : Conception du robot autonome : Aspect logiciel

Composante de commande: Le logiciel embarqué du robot autonome développé est

responsable de gérer en temps réel la commande des moteurs DC actionnant les deux roues

avant du robot autonome.

Composantes de positionnement: Le logiciel embarqué est assisté dans l’asservissement des

moteurs DC responsables des déplacements du robot autonome par une autre composante

logicielle qui elle permet de contrôler aussi en temps réel la position GPS du robot [28].

3.3 Étape 3 : Conception du robot autonome : Validation du fonctionnement matériel

Lors de cette étape du projet, le fonctionnement des différentes composantes matérielles a été

testé pour en faire la validation, et le cas échéant des modifications matérielles ont été

apportées au robot sarcleur autonome. Le fonctionnement matériel du prototype de robot

mobile autonome assemblé a d’abord été testé sur les terrains de l’entreprise partenaire. Dans

cette phase de validation, des déplacements simples du robot contrôlés à distance, ont été

effectués afin de pouvoir tester les composantes motrices du robot.

3.4 Étape 4 : Conception du robot autonome : Validation du fonctionnement logiciel

Cette étape a permis de tester le fonctionnement des composantes logicielles embarquées du

robot autonome. Le fonctionnement logiciel du prototype de robot mobile autonome

assemblé a d’abord été testé sur les terrains de l’entreprise partenaire. Dans cette première

phase de validation, des déplacements autonomes simples du robot, ont été effectués afin de

pouvoir tester la précision des déplacements autonomes du robot vers des points GPS

sélectionnés au préalable sur les terrains de l’entreprise partenaire. Une seconde phase de

validation a permis de tester la précision des déplacements autonomes du robot vers des

zones infestées par des mauvaises herbes dont les coordonnées GPS ont été déduites

d’images multispectrales géoréférencées segmentées, capturées à l’aide d’un drone lors de

missions effectuées au préalable lors des saisons de végétation 2019 et 2020 sur les mêmes

parcelles de bleuet sauvage utilisées dans le contexte d’une recherche subventionnée par le

MAPAQ. Les composantes logicielles ont aussi été adaptées pour permettre l’atteinte du

fonctionnement optimal du robot sarcleur autonome.

3.5 Étape 5 : Conception du robot autonome : Détection et localisation 3D des

mauvaises herbes (Ajout d’un système de caméras multispectrales)

Cette première version du système de sarclage (système robotisé de type SCARA) développé

du robot mobile autonome est basé sur un système de vision artificielle permettant la

détection automatique de mauvaises herbes comme le Kalmia à feuilles étroites à éradiquer

dans l’espace sous le robot autonome. Cette phase a permis l’installation de caméras

multispectrales à l’avant du robot sarcleur autonome.

3.6 Étape 6 : Conception du robot autonome : Détection et localisation 3D des mauvaises

herbes (Validation de la détection des mauvaises herbes)

Cette étape a permis de tester le fonctionnement des composantes logicielles embarquées du

robot sarcleur autonome dédiées à la capture des images multispectrales, la génération des

images d’indices de végétation et le processus de classification permettant d’extraire les

régions comportant de la végétation comme des mauvaises herbes. Ces composantes

logicielles sont aussi adaptées, le cas échéant pour optimiser la détection des mauvaises

herbes.

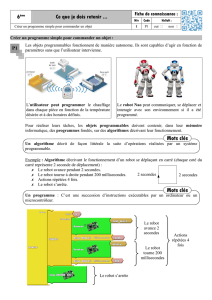

3.7 Étape 7 : Conception du système robotisé de type SCARA : Aspect matériel

Cette étape consiste à concevoir un système robotisé de type SCARA [23], pour l’éradication

des mauvaises herbes détectées dans le champ de vision du robot.

Pour la conception du système robotisé de type SCARA, nous nous sommes basés sur le

travail du site HowToMechatronics [1], qui est un site Web éducatif dans le domaine du génie

mécanique, électrique et informatique.

SCARA Robot | How To Build Your

Own Arduino Based Robot

Cet exemple de robot SCARA réalisé par

HowToMecatronics nous a servi de base de

départ. Ce robot nous a beaucoup aidé dans la

compréhension et la conception de cette phase

de notre projet.

Le projet : “SCARA Robot | How To Build Your Own Arduino Based Robot” propose la

conception d’un robot de type SCARA de table aux fins d’expérimentations. Les dimensions

de ce robot ne convenant pas à notre application, nous avons dû le modifier. Outre les

dimensions, son orientation nous pose un problème, en effet, le robot est maintenu par un

socle à la base du robot tandis que nous avons besoin d’un robot maintenu par le haut afin de

le fixer sur le robot qui effectue les déplacements.

Puisque ce robot est un projet expérimental, il a été développé avec des moteurs NEMA17,

ces moteurs ne sont pas très performants au niveau de la force motrice et ne sont pas assez

précis pour notre application. Ces moteurs utilisent les signaux PWM (Pulse with

modulation) et ne sont pas munis d’encodeur, les encodeurs permettent de prendre en compte

les modulations manqués par le moteur et s’assurent que le déplacement a bien eu lieu suite à

une modulation, sans encodeur, le contrôleur ne sait pas si le mouvement a vraiment eu lieu,

il n’y a donc pas de vérification ce qui peut provoquer des erreurs de positionnements ce que

nous voulons éviter.

Nous avons donc opté pour des moteurs NEMA23 Close-loop munis d’encodeur. Ce choix et

les contraintes cités plus haut nous ont amené à revoir fortement les plans du robot original.

Fig. 1 - Plan éclaté des composantes mécaniques.

Le robot original fonctionnant avec un Arduino UNO et un bouclier CNC (CNC SHIELD)

qui comprend quatre (4) contrôleurs A4988, suite à nos changements, cette configuration

pose un problème, car ces contrôleurs ne conviennent pas pour les moteurs NEMA23

Closed-loop. Ces moteurs nécessitent des contrôleurs CL57T qui sont beaucoup plus

volumineux et nécessite une alimentation dédiée et par le fait même, une installation

totalement différente.

Nous avons remplacé l'Arduino UNO par l'Arduino NANO qui prend moins d’espace

physique tout en procurant des performances supérieures. L’Arduino Nano est une carte plus

petite (45mm*18mm), plus légère (5g), moins chère et pourtant elle est tout aussi puissante

qu’une UNO avec ses 14 pins digitaux sur lesquelles elle fournit 40mA maximum (par pins

digitaux), 8 pins analogiques (2 de plus que la UNO) ainsi que 32Kb de mémoire Flash et

2Kb de mémoire dynamique. Cette carte se veut vraiment minimaliste, en plus de son

empattement réduit, contrairement à la Uno, elle ne dispose pas du connecteur DC de 2.5mm,

elle est alimentée directement par le port USB. Cette carte reçoit les positions des zones à

traiter par le biais de son port série (USB) et utilise la librairie GRBL[2] pour contrôler les

moteurs NEMA23.

Suite à tous ces changements, nous sommes arrivés à un résultat assez satisfaisant qui permet

de couvrir toutes les positions sur une surface de 1.0 m de largeur. Le robot pivotant sur son

axe central est muni d’un premier bras (L1) qui fait : 312.75 mm de longueur sur lequel est

fixé un deuxième bras d’une longueur de : 187.25 mm pour nous donner une amplitude

maximale de 50.0 mm pivotant sur un axe de 180 degrés ce qui nous donne 1.0 m de zone de

traitement.

L’axe Z a une amplitude de 750 mm à partir du sol afin de satisfaire aux contraintes de départ

du projet qui étaient de pouvoir traiter des plantations jusqu’à 24 pouces (609,6 mm) de

hauteur.

Notre version du robot SCARA prend en

compte les problèmes du prototype original

de HowToMecatronics.

Puisque nous avons modifié fortement les

dimensions, surtout la dimension de l’axe Z,

nous avons tenu principalement à minimiser

les problèmes de tangages en fixant la base

dans le haut d’une boite métallique et en

ajoutant huit (8) roulements à billes dans

une anneau monté en étau dans le bas de la

boite métallique. Notre version dispose

donc de deux (2) points d’ancrages, ce qui

stabilise grandement la structure de l’axe Z.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%