Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.

© Techniques de l’Ingénieur, traité Génie électrique D 3 490 − 1

D 3 490 6 - 1996

Moteurs asynchrones

Choix et problèmes connexes

par Maxime DESSOUDE

Ingénieur de l’École Nationale Supérieure d’Électricité et de Mécanique de Nancy

Ingénieur-Chercheur du Département Machines Électriques à la Direction des Études

et Recherches d’Électricité de France

Cet article est une mise à jour du texte rédigé par Michel FALLOU. Une grande partie de ce

texte a été conservée.

e moteur asynchrone est de beaucoup le moteur le plus utilisé dans toutes

les applications industrielles ou domestiques de l’électricité, du fait de sa

facilité d’installation, de son bon rendement et de son excellente fiabilité.

Il existe plusieurs types de moteurs asynchrones : monophasé, triphasé à cage,

triphasé à rotor bobiné (§ 1 et § 2).

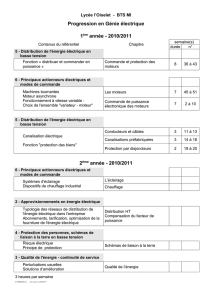

1. Caractéristiques ....................................................................................... D 3 490 - 2

1.1 Généralités ................................................................................................... — 2

1.2 Moteur asynchrone triphasé....................................................................... — 3

1.3 Moteur asynchrone monophasé ................................................................ — 4

2. Différents types de moteurs asynchrones........................................ — 5

2.1 Généralités ................................................................................................... — 5

2.2 Rotor bobiné ................................................................................................ — 5

2.3 Rotor à cage ................................................................................................. — 5

2.4 Rotor à double cage .................................................................................... — 5

2.5 Rotor à encoches profondes....................................................................... — 5

3. Choix du moteur monophasé ............................................................... — 6

3.1 Comparaison entre moteur monophasé et moteur triphasé................... — 6

3.2 Démarrage des moteurs monophasés ...................................................... — 7

4. Choix des caractéristiques.................................................................... — 7

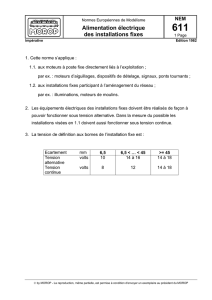

4.1 Tension nominale ........................................................................................ — 7

4.2 Réduction du courant de démarrage ......................................................... — 9

4.3 Détermination du couple ............................................................................ — 10

4.4 Puissance nominale et service nominal .................................................... — 12

4.5 Rendement................................................................................................... — 12

4.6 Conception ................................................................................................... — 13

5. Perturbations de la tension................................................................... — 14

5.1 Origine.......................................................................................................... — 14

5.2 Répercussions des coupures brèves.......................................................... — 14

5.3 Répercussions des creux de tension.......................................................... — 15

5.4 Contacteurs .................................................................................................. — 15

6. Vitesse variable ........................................................................................ — 15

6.1 Intérêt............................................................................................................ — 15

6.2 Réglage discontinu de la vitesse................................................................ — 16

6.3 Réglage continu de la vitesse..................................................................... — 17

6.4 Choix des variateurs de vitesse pour moteurs asynchrones................... — 21

7. Conclusion ................................................................................................. — 23

Pour en savoir plus........................................................................................... Doc. D 3 491

L

MOTEURS ASYNCHRONES _______________________________________________________________________________________________________________

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.

D 3 490 − 2© Techniques de l’Ingénieur, traité Génie électrique

La généralisation actuelle, au moins en Europe, des réseaux triphasés fait que

les moteurs monophasés, dont les performances sont inférieures à celles de leurs

homologues triphasés, ne sont plus employés que dans des applications

particulières où les puissances sont limitées à quelques kilowatts et où

l’alimentation se fait à basse tension (§ 3).

Plusieurs caractéristiques, dont les principales font l’objet de normalisation,

conduisent donc au choix d’un moteur asynchrone pour une application donnée :

la puissance nominale, le service nominal, la tension d’alimentation, le mode

de construction mécanique et le degré de protection des enveloppes (§ 4). Il faut

aussi veiller à ce que le démarrage se fasse dans de bonnes conditions pour le

moteur et la machine entraînée ainsi que pour le réseau d’alimentation. Deux

facteurs non complètement indépendants sont ainsi à surveiller : le couple et

l’intensité du courant de démarrage. Ces facteurs peuvent ainsi conduire à

orienter le choix technologique du moteur.

Le bon fonctionnement des moteurs peut être altéré par les perturbations de

la tension provoquées par les incidents de nature aléatoire intervenant sur les

réseaux et les installations électriques, qui résultent du fonctionnement des

automatismes de protection. Des précautions de mise en œuvre peuvent être

employées pour réduire la sensibilité des moteurs aux perturbations de types

creux de tension ou coupures brèves (§ 5).

En outre, avec les progrès de l’électronique de puissance, les utilisations de

la variation électronique de vitesse des moteurs se sont développées, en

particulier pour les applications industrielles. Il existe maintenant plusieurs

technologies d’entraînements à vitesse variable utilisant des moteurs

asynchrones qui couvrent une gamme très étendue de puissances et

d’applications (§ 6). La technologie du convertisseur de fréquence à onduleur de

tension commandé en modulation de largeur d’impulsions associé à un moteur

asynchrone à cage tend à s’imposer comme la solution de référence pour des

puissances atteignant quelques centaines de kilowatts.

1. Caractéristiques

1.1 Généralités

Le moteur asynchrone, fréquemment appelé moteur à induction,

comporte :

— un enroulement polyphasé inducteur, réparti sur une armature

cylindrique et parcouru par un système de courants polyphasés qui

engendre un champ tournant ;

Notations et symboles principaux

Symbole Unité Définition

CN · m couple (CD : démarrage, Cr : résistant)

fHz fréquence

g............. glissement

IA courant

LH inductance

H inductance de fuites

Ntr/min vitesse réelle

Nstr/min vitesse de synchronisme

PW puissance active

p............. nombre de paires de pôles

Qvar puissance réactive

RΩrésistance rotorique

SVA puissance apparente

UV tension composée

VV tension simple

α............. coefficient de stabilité (= Cmax /Cn)

η

............. rendement (

η

r : rotor)

ω

mrad/s pulsation mécanique (vitesse du rotor)

ω

rrad/s pulsation des courants induits (= g

ω

s)

ω

srad/s pulsation des courants inducteurs

Liste des Indices

1 primaire

2 ou r rotor

D démarrage

n nominal

s synchronisme

u utile

______________________________________________________________________________________________________________ MOTEURS ASYNCHRONES

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.

© Techniques de l’Ingénieur, traité Génie électrique D 3 490 − 3

— un second enroulement polyphasé, placé coaxialement de

façon qu’il soit balayé par le champ tournant qui y induit un deuxième

système de courants polyphasés.

■De l’action du champ tournant inducteur sur les courants induits

(qui créent à leur tour un champ tournant secondaire ayant la même

vitesse angulaire que le champ inducteur) naît un couple électro-

magnétique dont la valeur moyenne n’est, en règle générale, pas

nulle.

Normalement l’enroulement inducteur est fixe (stator), l’enrou-

lement induit est mobile (rotor). Sauf dans quelques cas particuliers

de fonctionnement, ce dernier enroulement est fermé sur lui-même,

et les courants induits n’en sortent pas.

■Il résulte, du principe même du moteur asynchrone [15] que le

rotor soumis à son seul couple électromagnétique ne peut tourner à

une vitesse angulaire égale à celle du champ tournant inducteur (dite

vitesse de synchronisme) : si, par un artifice quelconque, on le

portait à cette vitesse, il ne serait plus balayé par le champ statorique,

donc ne serait plus le siège de courants induits, et par suite ne serait

plus soumis au couple qui en résulte ; il tendrait à ralentir, jusqu’à ce

que les courants induits atteignent une amplitude suffisante pour

créer un couple égal, et de signe contraire, au couple mécanique

s’opposant à la rotation.

Pour caractériser la vitesse du rotor, on définit le glissement g,

qui est l’écart relatif entre la vitesse de synchronisme Ns et sa vitesse

réelle N soit :

(1)

et, on a :

ω

s = 2πf

ω

r =

ω

s – p

ω

m = g

ω

s

avec ffréquence du réseau,

pnombre de paires de pôles,

ω

mpulsation mécanique,

ω

rpulsation des courants induits,

ω

spulsation des courants inducteurs.

Les vitesses N et Ns sont exprimées en tours par minute et

ω

m

et

ω

s en radians par seconde.

1.2 Moteur asynchrone triphasé

L’étude et le calcul du fonctionnement d’un moteur asynchrone

étant traités dans l’article spécifique référencé [15], nous y

renvoyons le lecteur et nous nous contenterons ici de donner les

principaux éléments qui permettent de caractériser simplement un

moteur asynchrone.

1.2.1 Schéma équivalent

Le schéma équivalent le plus commode d’emploi est le schéma

monophasé de la figure 1 où le moteur asynchrone est assimilé à

un transformateur statique dont le secondaire serait fermé sur une

résistance R/g inversement proportionnelle au glissement. Dans ce

schéma :

I1est le courant primaire,

I2est le courant rotorique ramené au stator,

L1est l’inductance cyclique d’une phase statorique,

est l’inductance de fuites totales ramenée au stator,

Rest la résistance du rotor ramenée au stator,

RFe est une résistance qui représente les pertes fer,

V1est la tension étoilée au primaire.

Nota : les pertes magnétiques du moteur, représentées figure 1, sont faibles (1 à 3 %).

Elles ont globalement peu d’effet sur les caractéristiques du moteur. On n’en tient pas

compte dans les équations (§ 1.2.2), car elles seraient trop complexes.

On peut considérer que le courant :

représente, comme dans le schéma du transformateur, le courant

magnétisant de la machine ; mais alors que, dans un transformateur

ayant une puissance supérieure à quelques dizaines de kilovoltam-

pères, le courant magnétisant est inférieur ou égal à 2 % du courant

nominal, il est, dans un moteur asynchrone, de l’ordre de 30 à 40 %

de ce courant.

L’intérêt fondamental du schéma monophasé de la figure 1, qui

rappelons-le, ne tient pas compte de la saturation et des pertes Joule

au stator, est qu’il permet de déterminer aisément les caractéris-

tiques de fonctionnement d’un moteur asynchrone. En particulier,

on en déduit :

— la puissance active P2 fournie au rotor :

(2)

— la puissance utile Pu sur l’arbre :

Pu = P2(1 – g)(3)

— le couple C :

(4)

— le rendement du rotor

η

r :

η

r = (1 – g)(5)

— la puissance réactive totale Q1 :

(6)

en introduisant la tension composée .

gNsN–

Ns

-------------------

ω

sp

ω

m

–

ω

s

----------------------------==

ω

m2πN

60

--------------=

Figure 1 – Schéma monophasé équivalent

d’un moteur asynchrone triphasé

IµI1I2

–=

P2Rg

R22

ω

s

2g2

+

----------------------------------- U1

2

=

CP

2p

ω

s

-------- p

ω

s

-------- Rg

R22

ω

s

2g2

+

-----------------------------------U1

2

==

Q1

U1

2

L1

ω

s

---------------

ω

sg

R

----------------P2

+=

U1V13=

MOTEURS ASYNCHRONES _______________________________________________________________________________________________________________

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.

D 3 490 − 4© Techniques de l’Ingénieur, traité Génie électrique

On observe que la puissance utile [relation (3)] change de signe

avec g, ce qui correspond au fait que, au-delà de la vitesse de

synchronisme, le moteur se transforme en génératrice.

En revanche, la puissance réactive [relation (6)] est toujours posi-

tive et donc toujours fournie par le réseau ; on peut montrer qu’elle

est la somme :

— de la puissance réactive absorbée par le stator (puissance

magnétisante incluse) ;

— de la puissance réactive absorbée par le rotor, multipliée par

le rapport des pulsations

ω

s/g

ω

s.

Le réseau fournit donc l’énergie réactive du rotor, mais cela avec

un facteur multiplicatif 1/g.

1.2.2 Couple d’un moteur

La courbe du couple d’un moteur asynchrone en fonction de sa

vitesse [relation (4)] a l’allure de la courbe tracée sur la figure 2 :

— elle croît, d’abord, de manière sensiblement hyperbolique à

partir de l’arrêt (glissement égal à 1) ; où le couple initial de

démarrage, à vitesse nulle, a pour valeur :

— elle passe par un maximum :

pour une vitesse correspondant au glissement :

— puis, elle décroît pour atteindre, de façon presque linéaire,

une valeur nulle à la vitesse du synchronisme (g = 0).

Pour de faibles glissements (g de l’ordre de quelques pour-cent),

on peut représenter le couple par la formule simplifiée suivante :

Des impératifs de stabilité, sur lesquels nous reviendrons au

paragraphe 4.3.1, font que seule la partie décroissante de la courbe

C(N), correspondant à g < gmax , est utilisable.

1.2.3 Courant de démarrage

Au décollage d’un moteur, c’est-à-dire au tout premier instant de

son démarrage, la force contre-électromotrice qui s’oppose à la

tension appliquée à la machine est nulle ; il apparaît donc un courant

I1 élevé. Dans le cas du moteur asynchrone, ce courant est de l’ordre

de 5 à plus de 10 fois le courant nominal In, ce qui crée à la fois

une contrainte pour le moteur lui-même et une gêne pour le réseau.

Ce problème sera examiné au paragraphe 4.2.

1.2.4 Antinomie des caractéristiques

Les paramètres constructifs R, L1, intervenant de façon diffé-

rente dans les relations donnant les couples et les puissances (§ 1.2.1

et 1.2.2), il n’est pas possible de modifier une caractéristique d’un

moteur sans réagir de façon contradictoire sur au moins une des

autres.

1.3 Moteur asynchrone monophasé

L’enroulement inducteur monophasé ne peut, a priori, créer un

champ tournant ; toutefois, il engendre un champ alternatif qui est

décomposable en deux champs tournants de même amplitude, et

qui tournent l’un ➀ dans le sens direct, supposé être celui de

l’entraînement du rotor, l’autre ➁ dans le sens inverse : tout se passe

donc, du point de vue électrique, comme si l’on avait affaire à deux

moteurs triphasés identiques ayant des enroulements statoriques

montés en série, dont deux phases sont croisées, et des rotors

couplés sur le même arbre (figure 3a).

La tension étoilée U1 du réseau triphasé fictif alimentant ces

moteurs est égale à la tension réelle appliquée au moteur mono-

phasé.

La valeur du couple d’un moteur monophasé Cres [15], pour un

glissement donné g, est donc égale à la différence de deux couples

(figure 3b) :

— celui (Cd) correspondant au même glissement g, du moteur

triphasé de sens direct ;

— celui (Ci) correspondant au glissement 2 – g, du moteur

triphasé de sens inverse.

Il en résulte immédiatement que :

— le couple de démarrage est nul ;

— le couple maximal est inférieur à celui d’un moteur triphasé

de dimensions équivalentes et de même tension ;

— le couple à la vitesse du synchronisme Ns est négatif.

Nous reviendrons au paragraphe 3 sur les problèmes d’emploi

du moteur monophasé.

C0p

ω

s

-------- R

R22

ω

s

2

+

---------------------------- U1

2p

ω

s

-------- R

2

ω

s

2

-------------- U1

2

≈=

Cmax p

ω

s

-------- U1

2

2

ω

s

--------------

=

gmax R/

ω

s

=

Cp

ω

s

-------- g

R

------ U1

2

≈

■Pour augmenter le couple de démarrage, on peut augmenter

la résistance rotorique R, mais, ce faisant, on augmente le glisse-

ment correspondant au couple maximal, donc celui corres-

pondant au couple nominal, ce qui se traduit par une baisse de

rendement.

■Pour accroître le couple maximal, il faut diminuer la valeur de

, ce qui est également favorable au couple de démarrage, mais

se traduit par une augmentation du courant de démarrage.

Figure 2 – Courbe du couple d’un moteur asynchrone triphasé

en fonction de sa vitesse relative et de son glissement

______________________________________________________________________________________________________________ MOTEURS ASYNCHRONES

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.

© Techniques de l’Ingénieur, traité Génie électrique D 3 490 − 5

2. Différents types

de moteurs asynchrones

2.1 Généralités

■Les différents types de moteurs asynchrones ne se distinguent

que par le rotor.

■Dans tous les cas, le stator reste, au moins dans son principe, le

même : il est constitué d’un enroulement bobiné réparti à l’intérieur

d’une carcasse cylindrique faisant office de bâti et logé à l’intérieur

d’un circuit magnétique supporté par cette carcasse. Ce circuit

magnétique est formé d’un empilage de tôles, en forme de

couronnes circulaires, dans lesquelles sont découpées les encoches

parallèles à l’axe de la machine.

Nota : on trouvera, dans ce traité, dans l’article référencé [15], une figure présentant

les principales parties d’une machine asynchrone. En outre, pour avoir plus d’informations

sur la conception des moteurs asynchrones, il y a lieu de se reporter, dans ce traité, à l’article

référencé [16].

2.2 Rotor bobiné

Le rotor comporte un enroulement bobiné à l’intérieur d’un

circuit magnétique constitué de disques empilés sur l’arbre de la

machine. Cet enroulement est obligatoirement polyphasé, même si

le moteur est monophasé, et, en pratique, toujours triphasé à

couplage en étoile. Les encoches, découpées dans les tôles, sont

théoriquement parallèles à l’axe du moteur, mais, en fait, légèrement

inclinées par rapport à cet axe de façon à réduire certaines pertes

dues aux harmoniques.

Les extrémités de l’enroulement rotorique sont sorties et reliées

à des bagues montées sur l’arbre, sur lesquelles frottent des balais

en carbone. On peut ainsi mettre en série avec le circuit rotorique

des éléments de circuit complémentaires qui permettent des

réglages, par exemple de couple (§ 4.2.2) ou de vitesse (§ 6.3.3).

2.3 Rotor à cage

■Le circuit du rotor est constitué de barres conductrices régu-

lièrement réparties entre deux couronnes métalliques formant les

extrémités, le tout rappelant la forme d’une cage d’écureuil. Bien

entendu, cette cage est insérée à l’intérieur d’un circuit magnétique

analogue à celui du moteur à rotor bobiné.

Les barres sont faites en cuivre, en bronze ou en aluminium,

suivant les caractéristiques mécaniques et électriques recherchées

par le constructeur. Dans certaines constructions, notamment pour

des moteurs à basse tension (par exemple 230/400 V), la cage est

réalisée par coulée et centrifugation d’aluminium.

On démontre que, si le nombre de barres Nb est suffisamment

grand (soit, en pratique, ), la cage se transforme automa-

tiquement en un circuit polyphasé de polarité adéquate.

■Ce type de moteur, beaucoup plus aisé à construire que le moteur

à rotor bobiné, est d’un prix de revient inférieur et a une robustesse

intrinsèquement plus grande. Il n’est donc pas étonnant qu’il

constitue, et de loin, la plus grande partie du parc des moteurs

asynchrones en service.

Son inconvénient majeur est qu’il ne permet pas d’insérer un

rhéostat et qu’il a, au démarrage, de mauvaises performances

(courant élevé et couple faible). C’est pour remédier à cette situation

qu’ont été développés deux autres types de moteur (rotor à double

cage et rotor à encoches profondes).

2.4 Rotor à double cage

■Le rotor comporte deux cages coaxiales (figure 4) :

— l’une (fréquemment réalisée en laiton ou en bronze), externe,

à résistance relativement élevée, est placée près de l’entrefer ;

— l’autre (en cuivre), interne, de plus faible résistance, est noyée

dans le fer, ayant ainsi une inductance de fuites supérieure à la

première.

■Au démarrage, le courant rotorique, de fréquence égale à la

fréquence f du réseau d’alimentation, se répartit de façon inverse-

ment proportionnelle aux réactances des cages, qui sont alors

grandes devant les résistances. Dans ces conditions, c’est la cage

externe qui est parcourue par le maximum de courant ; sa relative-

ment forte résistance réduit l’appel de courant et accroît le couple.

Au contraire, lorsque le moteur atteint son régime nominal de

fonctionnement, normalement caractérisé par un faible glissement

g et une fréquence basse gf, ce sont les résistances qui contrôlent

la répartition du courant, ce qui favorise la cage interne de faible

résistance.

On peut, ainsi, obtenir des couples de démarrage CD de deux à

trois fois supérieurs à ceux du rotor à simple cage.

La figure 5 montre, en fonction de la vitesse, la variation du couple

d’un moteur à double cage, dont la cage externe est calculée pour

obtenir le couple maximal au démarrage.

2.5 Rotor à encoches profondes

Le rotor à double cage est beaucoup plus difficile à construire que

le rotor à simple cage et est donc d’un coût plus élevé.

Figure 3 – Moteur asynchrone monophasé

Nb

8

p

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

1

/

27

100%