Œcuménisme: Motivations et figures clés - Travaux de théologie

Telechargé par

ZRA BOUBA

1

EGLISE FRATERNELLE LUTHERIENNE DU CAMEROUN

SIEGE SOCIAL- B.P. 16 GAROUA

Reconnue au titre des Associations cultuelles au Cameroun le 26 avril 1969 par décret présidentiel n° 69/DF/154,

Modifié par décret présidentiel n°2016/211 du 25 avril 2016

INSTITUT SUPERIEUR DE THEOLOGIE DE MAROUA

UE : HISTOIRE ECCLESIASTIQUE

NIVEAU : II

THEME : ŒCUMENISME : MOTIVATIONS ET

ACTEURS DE PREMIERE HEURE.

PRESENTE PAR LE GROUPE I:

1-Abdoulaye Lamsi

2-Adjini Emmanuel

3-Adouatang Adimko

4-Amidigaïni Nathaniel

5-Anaïmang Éric

6-Atikalaï Constantin

7-Ayang Jean .L.

8-Bayang Bouksibel

9-Biena .D. Pascal ( Chef).

10-Bouiyadamou Yosoa

11-Bournenbe Gabriel.

SOUS L'ENCADREMENT DE :

DR. NYEYMABE.

2

PLAN DU TRAVAIL

INTRODUCTION

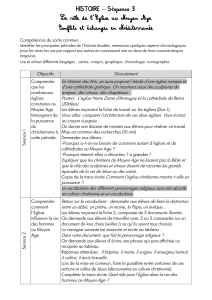

I. LES MOTIVATIONS DU MOUVEMENT ŒCUMENIQUE

A. Motivations théologiques et spirituelles

1. L’appel de Jésus-Christ à l’unité (Jean 17 :21 – « Que tous soient un »).

2. Volonté de surmonter les divisions historiques considérées comme des contre-

témoignages chrétiens.

3. Recherche d’un consensus doctrinal sur des points clés (Baptême, Eucharistie,

ministère).

B. Facteurs historiques et sociaux

1. Prise de conscience des tensions entre chrétiens après les conflits religieux.

2. Influence des guerres mondiales sur la nécessité d’un rapprochement spirituel et moral.

3. Développement du dialogue face aux mutations sociales et culturelles (sécularisation,

mondialisation).

C. Facteurs missionnaires et pastoraux

1. Coopération pour la mission chrétienne dans un monde de plus en plus déchristianisé.

2. Besoin d’unité dans les sociétés multiculturelles et multi-confessionnelles.

3. Expérience de collaboration entre confessions dans des actions sociales et

humanitaires.

II. LES ACTEURS DE PREMIERE HEURE DU MOUVEMENT ŒCUMENIQUE

A. Les précurseurs avant le XXe siècle

1. John Amos Comenius (1592-1670) : Plaidoyer pour l’unité des chrétiens.

2. Le mouvement missionnaire du XIXe siècle : Volonté de collaboration entre Églises

pour l’évangélisation.

3. Le mouvement d’Oxford et de Cambridge : Réflexions théologiques sur l’unité

chrétienne.

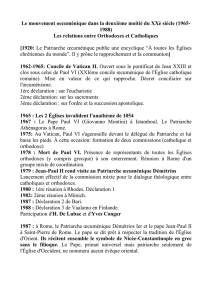

B. Les premiers acteurs institutionnels du XXe siècle

1. Le Conseil mondial des Églises (CMÉ) – 1948

Rôle central dans l’organisation du dialogue entre Églises protestantes, anglicanes et

orthodoxes.

Influence sur les débats théologiques et pratiques œcuméniques.

2. L’Église catholique et le Concile Vatican II (1962-1965)

Jean XXIII et son ouverture au dialogue.

Décret Unitatis Redintegratio : reconnaissance des autres confessions chrétiennes et

volonté d’unité.

3. Les grandes figures du dialogue œcuménique

3

Paul Couturier (1881-1953) : Promoteur de la « Semaine de prière pour l’unité des

chrétiens ».

Karl Barth : Contribution théologique réformée au dialogue.

Patriarche Athënagoras Ier : Rapprochement entre orthodoxes et catholiques.

III. LES DEFIS ET PERSPECTIVES DU MOUVEMENT ŒCUMENIQUE

A. Obstacles à l’unité

1. Divergences doctrinales persistantes (Eucharistie, ministère sacerdotal, primauté

papale).

2. Résistances internes dans certaines confessions chrétiennes.

3. Influence des facteurs géopolitiques et culturels sur le dialogue inter-ecclésial.

B. Avancées et initiatives récentes

1. Déclarations communes entre Églises (ex. : Déclaration conjointe sur la justification

entre catholiques et luthériens – 1999).

2. Rencontres et collaborations entre papes et leaders orthodoxes, anglicans, protestants.

3. Impact des nouvelles technologies et des médias sur la diffusion du message

œcuménique.

C. Perspectives pour l’avenir

1. Renforcement des coopérations locales et mondiales.

2. Développement d’une théologie de l’unité plus inclusive.

3. Approfondissement du dialogue avec les nouvelles générations de croyants.

CONCLUSION

4

INTRODUCTION

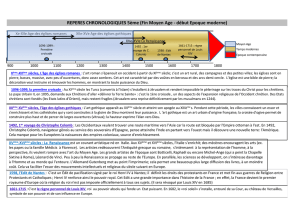

L’œcuménisme est un mouvement visant à promouvoir l’unité entre les différentes

confessions chrétiennes. Il trouve ses racines dans la prière du Christ lui-même : « Que tous

soient un » (Jean 17:21). Historiquement, le christianisme a connu de nombreuses divisions,

notamment avec le Grand Schisme de 1054 entre l’Église d’Orient et d’Occident, puis la

Réforme protestante du XVIe siècle. Ces ruptures ont profondément marqué l’histoire

religieuse, politique et sociale du monde.

Face à ces divisions, l’idée d’un rapprochement entre les Églises a émergé, notamment à

partir du XIXe siècle, sous l’impulsion de mouvements missionnaires et d’initiatives

théologiques. Le XXe siècle marque une étape décisive avec la création du Conseil mondial

des Églises en 1948 et l’ouverture de l’Église catholique au dialogue, notamment à travers le

Concile Vatican II (1962-1965)

Pourquoi et comment les Églises ont-elles cherché à se rapprocher ? Qui ont été les

premiers acteurs de ce mouvement et quelles ont été leurs motivations ? À travers une analyse

des raisons théologiques, historiques et sociales de l’œcuménisme, ainsi que des figures qui ont

contribué à son essor, nous verrons comment ce mouvement continue de jouer un rôle clé dans

le christianisme contemporain.

I. LES MOTIVATIONS DU MOUVEMENT ŒCUMENIQUE.

A. Motivations théologiques et spirituelles

L’œcuménisme s’appuie avant tout sur des motivations théologiques et spirituelles, qui

trouvent leur source dans les Écritures et dans la volonté des Églises de rétablir l’unité brisée

au fil de l’histoire. Ce mouvement cherche à répondre à l’appel du Christ à l’unité, à corriger

les divisions perçues comme un contre-témoignage chrétien et à travailler sur un consensus

doctrinal autour de questions fondamentales.

1. L’appel de Jésus-Christ à l’unité

L’unité des chrétiens est un idéal profondément enraciné dans le message du Christ.

Dans l’Évangile selon Jean, Jésus prie pour ses disciples en ces termes :

« Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu’eux aussi soient

en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. » (Jean 17:21)

Cette prière exprime la volonté divine d’une Église unie, où les croyants sont appelés à

être un seul corps, à l’image de la Trinité. L’apôtre Paul reprend également ce thème dans ses

lettres, notamment lorsqu’il affirme :

« Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule

espérance par votre vocation ; il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul

Dieu et Père de tous. » (Éphésiens 4:4-6)

5

Face aux divisions historiques entre catholiques, orthodoxes et protestants,

l’œcuménisme s’efforce de redonner une cohérence à ce message biblique, en dépassant les

oppositions qui ont émergé au fil des siècles.

2. La volonté de surmonter les divisions historiques, considérées comme un contre-

témoignage chrétien

Depuis les premiers siècles du christianisme, des fractures sont apparues au sein de

l’Église : le Grand Schisme de 1054 entre l’Orient et l’Occident, la Réforme protestante du

XVIe siècle, sans oublier les divisions internes au sein même du protestantisme.

Ces séparations ont souvent été accompagnées de conflits, d’excommunications et d’un

climat de méfiance réciproque. Or, ces divisions sont perçues par de nombreux chrétiens

comme un contre-témoignage, allant à l’encontre de la mission évangélique. Comment prêcher

l’amour du Christ et la réconciliation tout en restant profondément divisés ?

L’un des objectifs du mouvement œcuménique est donc de guérir ces blessures

historiques en instaurant un dialogue entre les Églises. Cet effort s’est notamment traduit par

des rencontres officielles, des déclarations communes et une volonté d’avancer ensemble sur

les questions doctrinales et pastorales.

3. La recherche d’un consensus doctrinal sur des points clés (baptême, eucharistie,

ministère)

L’un des défis majeurs du dialogue œcuménique est de parvenir à un consensus sur

certaines doctrines essentielles du christianisme. Trois sujets en particulier ont fait l’objet d’un

travail approfondi entre les différentes confessions chrétiennes :

Le baptême : Reconnu comme le sacrement d’entrée dans la vie chrétienne, le baptême

est un point de convergence entre la plupart des traditions chrétiennes. Depuis le XXe siècle,

plusieurs accords œcuméniques ont permis la reconnaissance mutuelle du baptême entre

catholiques, protestants et orthodoxes, affirmant ainsi son caractère universel.

L’eucharistie : L’eucharistie ou la Sainte Cène est un point de divergence majeur entre

les confessions. Si tous reconnaissent son importance, des différences subsistent quant à la

nature de la présence du Christ (transsubstantiation, consubstantiation, mémoire symbolique).

Le dialogue œcuménique a cherché à réduire ces écarts, notamment à travers des documents

comme l’Accord de Lima (1982), qui souligne les convergences sur ce sacrement.

Le ministère : La question du ministère ordonné (prêtrise, épiscopat) est également au

cœur des discussions. Les divergences portent sur la reconnaissance des ministres d’une

confession à l’autre, le rôle du pape, et la place des femmes dans le ministère. Des efforts ont

été faits pour mieux comprendre les positions respectives et favoriser des collaborations.

B. Facteurs historiques et sociaux

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%