BPCO : Guide complet sur la bronchopneumopathie chronique obstructive

Telechargé par

ametepemarius

BPCO

La maladie

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie respiratoire chronique caractérisée par une obstruction permanente et

progressive des voies aériennes. Une bronchite chronique non obstructive peut précéder la BPCO. L'asthme et la dilatation des bronches ne font pas

partie de la BPCO, mais peuvent coexister avec elle.

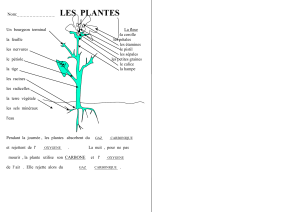

Physiopathologie

La principale cause de la BPCO est le tabagisme. L'obstruction bronchique est associée à une réponse inflammatoire anormale à des toxiques

inhalés (tabac, polluants, notamment professionnels, etc.).

Epidémiologie

La prévalence de la BPCO augmente avec le tabagisme et avec l'âge. On estime qu'elle touche en France environ 3 millions de personnes, soit une

prévalence estimée à 7,5 % dans la population âgée de 45 ans et plus, dont 1 million au moins sont symptomatiques.

Complications

L'évolution est marquée par un déclin accéléré de la fonction respiratoire, des épisodes d'exacerbations, avec aggravation progressive de la

symptomatologie conduisant au handicap et à une réduction de l'espérance de vie. L'évolution peut aboutir à une insuffisance respiratoire chronique.

Une amélioration des débits bronchiques et des symptômes est possible sous traitement, mais sans normalisation.

Diagnostic

Le diagnostic de BPCO repose sur les épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR), pratiquées en présence de facteurs de risque (âge > 40 ans,

tabagisme passé ou présent > 10 paquet-années, exposition professionnelle, etc.) et/ou de symptômes chroniques (SC) évocateurs : toux et/ou

expectoration habituelle, dyspnée d'exercice, infections respiratoires basses répétées. La BPCO est définie par la présence d'une obstruction

bronchique permanente, avec rapport volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) sur capacité vitale (CV), VEMS/CV inférieur à 0,70 (ou 70 %)

après administration de bronchodilatateurs.

On définit, en fonction du degré d'altération du VEMS (mesuré après bronchodilatateurs), 4 stades de sévérité de l'obstruction bronchique au cours de

la BPCO. (Voir plus loin Évaluation.)

L'évaluation de la sévérité de la maladie doit aussi tenir compte des symptômes (dyspnée d'exercice évaluée par l'échelle du Medical Research

Council modifiée (mMRC), de l'état de santé global (qualité de vie), du niveau de limitation des activités (handicap), de la fréquence des exacerbations

et de leur sévérité.

La mesure des volumes pulmonaires montre souvent une distension thoracique, conséquence de l'obstruction bronchique et mécanisme principal de

la dyspnée.

Quels patients traiter ?

Tous les fumeurs doivent être pris en charge pour un sevrage. Le traitement médicamenteux ou non est adapté aux symptômes et au degré d'altération

de la fonction respiratoire.

Objectifs de la prise en charge

Réduction de la dyspnée, amélioration de la tolérance à l'effort et de la qualité de vie.

Diminution du nombre et de la sévérité des exacerbations.

Réduction des facteurs de risque.

Ralentissement de la vitesse de déclin de la fonction respiratoire et réduction de la mortalité.

Prise en charge

BPCO

1

2

3

4

5

Sevrage tabagique

L'arrêt du tabac est la seule mesure susceptible de rétablir un rythme de décroissance normal du VEMS (qui décroît progressivement tout au long

de la vie). Grade A

Lire Tabagisme : sevrage.

Vaccinations

La vaccination antigrippale est indiquée chez les patients atteints de BPCO. Elle réduit de 50 % la mortalité par infection grippale chez les

patients de plus de 65 ans. Grade A

Le vaccin antipneumococcique est souhaitable au minimum chez les plus de 65 ans ou en cas de BPCO sévère. Grade C

Bronchodilatateurs inhalés

Les bronchodilatateurs bêta-2 agonistes et anticholinergiques inhalés sont le principal traitement symptomatique des BPCO. Grade A Le choix

de la classe dépend de la réponse individuelle et des effets indésirables. Grade C Si utilisation pluriquotidienne de bronchodilatateurs d'action

courte, préférer les formes à durée d'action longue, en particulier pour stades II à IV.

Ils ne seront poursuivis que si bénéfiques sur les symptômes.

À tous les stades, des bronchodilatateurs d'action courte peuvent être utilisés à la demande.

Corticostéroïdes inhalés

Aucun corticoïde inhalé pris isolément n'a l'AMM dans la BPCO. Seules les associations fixes avec un bronchodilatateur ont une AMM, bien plus

restrictive que dans l'asthme, limitée aux patients dont le VEMS est notablement diminué par rapport à la valeur théorique présentant des

exacerbations répétées et des symptômes malgré un traitement bronchodilatateur régulier.

Autres prescriptions

6

Les antitussifs sont contre-indiqués. En cas d'insuffisance respiratoire chronique notamment hypercapnique, les médicaments susceptibles

d'entraîner une dépression respiratoire doivent être utilisés avec précaution et seulement s'ils sont strictement indispensables.

Les fluidifiants bronchiques ne sont pas recommandés.

Traitement symptomatique par voie orale

Les bêta-2 agonistes par voie orale ont une action plus lente qui dure plus longtemps. Ils ont plus d'effets indésirables. Leur usage devrait se

limiter aux patients incapables d'utiliser les formes inhalées.

La théophylline a un rapport efficacité/tolérance inférieur à celui des bronchodilatateurs inhalés et n'est pas recommandée en traitement de

1re intention de la BPCO.

Cas particuliers

Prise en charge des exacerbations

L'exacerbation est un événement aigu caractérisé par une aggravation des symptômes respiratoires au-delà des variations quotidiennes et d'une

durée supérieure à 24 heures, conduisant à une modification du traitement.

La majorité des exacerbations peut être prise en charge en ambulatoire, avec une réévaluation clinique précoce pour vérifier l'efficacité du

traitement.

Des bronchodilatateurs doivent être systématiquement prescrits Grade A jusqu'à l'amélioration des symptômes.

Les causes les plus fréquentes des exacerbations sont des infections virales et/ou bactériennes. Près d'un tiers des causes n'est pas identifié.

Une antibiothérapie est recommandée dans les stades II et III en cas de franche purulence verdâtre des crachats et dans tous les stades IV.

Les antibiotiques à utiliser varient selon le stade et l'existence ou non de facteurs de risque.

En l'absence de facteurs de risque, il est possible de prescrire durant 5 jours :

amoxicilline-acide clavulanique 1,5 g d'amoxicilline par jour,

ou amoxicilline 3 g par jour,

ou pristinamycine 3 g par jour,

ou macrolide.

En présence de facteurs de risque, il est recommandé de prescrire :

amoxicilline-acide clavulanique 3 g d'amoxicilline par jour,

ou céphalosporine de 3e génération (C3G),

ou fluoroquinolone de 2e génération.

Une réévaluation clinique est indispensable à la 48e heure avec, en l'absence d'amélioration, discussion d'une corticothérapie orale et/ou d'un

avis spécialisé ou d'une hospitalisation.

Les critères suivants peuvent être retenus pour décider d'une hospitalisation :

signes cliniques de gravité,

dégradation rapide de l'état clinique,

absence d'amélioration avec le traitement mis en place en ambulatoire,

besoin d'oxygénothérapie,

présence de comorbidité,

exacerbations fréquentes ou épisode récent d'évolution défavorable,

patient isolé ou inobservant.

Hypoxie chronique

L'oxygénothérapie est indiquée en cas d'hypoxie chronique à plusieurs reprises, à distance d'exacerbations et malgré le traitement optimal, avec

PaO2 diurne au repos < 55 mmHg ou < 60 mmHg avec cœur pulmonaire chronique ou hypertension artérielle pulmonaire ou polyglobulie ou

désaturations nocturnes.

Les modalités de prise en charge de l'oxygénothérapie par l'assurance maladie sont précisées dans l'arrêté du 23 février 2015 portant

modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour l'oxygénothérapie et ses forfaits associés

visés au chapitre 1er du titre 1er de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la Sécurité sociale.

Évaluation

On définit, en fonction du degré d'altération du VEMS (mesuré après bronchodilatateur), 4 stades de sévérité de l'obstruction bronchique au cours

de la BPCO.

Stades Caractéristiques des valeurs prédites

Stade I

Obstruction bronchique légère VEMS/CV < 70 %

VEMS ≥ 80 %

Stade II

Obstruction bronchique modérée VEMS/CV < 70 %

50 % ≤ VEMS < 80 %

Stade III

Obstruction bronchique sévère VEMS/CV < 70 %

30 % ≤ VEMS < 50 %

Stade IV

Obstruction bronchique très sévère VEMS/CV < 70 %

VEMS < 30 %

L'évaluation de la sévérité de la maladie doit aussi tenir compte des symptômes (dyspnée d'exercice évaluée par l'échelle du Medical Research

Council modifiée (mMRC), de l'état de santé global (qualité de vie), du niveau de limitation des activités (handicap), de la fréquence des

exacerbations et de leur sévérité.

La mesure des volumes pulmonaires montre souvent une distension thoracique, conséquence de l'obstruction bronchique et mécanisme principal

de la dyspnée.

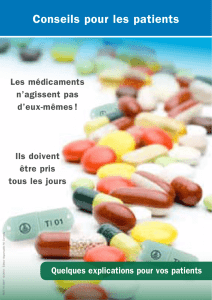

Conseils aux patients

Le 1er traitement d'une BPCO, dont la cause est presque uniquement le tabagisme, est l'arrêt du tabac. En l'absence d'un sevrage complet, les

chances d'une stabilisation de la maladie (voire parfois d'une amélioration) sont nulles.

Le drainage correct des bronches est indispensable. En cas d'hypersécrétion bronchique, il passe par l'apprentissage, par un kinésithérapeute, de

techniques favorisant l'expectoration.

Le maintien d'une activité physique adaptée est primordial. Chez les patients présentant une dyspnée d'exercice avec handicap malgré le traitement

bronchodilatateur bien conduit, une réhabilitation respiratoire est recommandée.

Toute exacerbation ne justifie pas la prescription d'un antibiotique. Une exacerbation peut être confondue avec une autre complication (insuffisance

cardiaque, embolie pulmonaire, pneumonie, pneumothorax, etc.). En cas de doute, des investigations complémentaires doivent être discutées (ECG,

imagerie, biomarqueurs).

Les patients atteints de dyspnée et, a fortiori, d'insuffisance respiratoire, doivent être informés du risque de dépression respiratoire qu'entraîne la

prise de certains médicaments, antitussifs, opiacés, certains psychotropes. Grade A

Traitements

Médicaments cités dans les références

Bêta-2 agonistes

Les bronchodilatateurs bêta-2 agonistes exercent une action stimulante sur les récepteurs bêta-2 du muscle lisse bronchique, assurant ainsi

une bronchodilatation. Des effets traduisant leur passage systémique peuvent être observés : tremblements des extrémités, crampes, tachycardie,

céphalées.

bronchodilatateurs bêta-2 agonistes d'action brève inhalés

Les bronchodilatateurs bêta-2 agonistes d'action brève inhalés assurent une bronchodilatation rapide, significative et persistant pendant 4 à

6 heures.

salbutamol

AIROMIR AUTOHALER 100 µg susp p inhal

SALBUTAMOL TEVA 100 µg/dose susp p inhal en flacon pressurisé

VENTILASTIN NOVOLIZER 100 µg/dose pdre p inhal

VENTOLINE 100 µg susp p inhal

terbutaline

BRICANYL TURBUHALER 500 µg/dose pdre p inhal

bêta-2 agonistes d'action brève utilisés en nébulisation

Les bêta-2 agonistes d'action brève utilisés en nébulisation n'ont habituellement pas leur place dans le traitement des BPCO stables. Une

obstruction bronchique sévère peut toutefois être améliorée chez certains patients par de fortes doses de bronchodilatateurs en nébulisation.

salbutamol

SALBUTAMOL 2,5 mg sol p inhal par nébulis en unidose

SALBUTAMOL 5 mg sol p inhal par nébulis en unidose

SALBUTAMOL MYLAN 2,5 mg/2,5 ml sol p inhal p nébulis en récipient unidose

SALBUTAMOL MYLAN 5 mg/2,5 ml sol p inhal p nébulis en récipient unidose

VENTOLINE 2,5 mg/2,5 ml sol p inhal p nébulis en récipient unidose

VENTOLINE 5 mg/2,5 ml sol p inhal p nébulis en récipient unidose

terbutaline

BRICANYL 5 mg/2 ml sol p inhal p nébulis en récipient unidose

TERBUTALINE 5 mg/2 ml sol p inhal par nébulis en unidose

bêta-2 agonistes d'action prolongée

Les bêta-2 agonistes d'action prolongée sont administrés sous forme inhalée et sous forme orale. Ils améliorent les symptômes lorsque ceux-

ci persistent en dépit de l'utilisation pluriquotidienne d'un bronchodilatateur de courte durée d'action. Leur administration ne devrait être

poursuivie qu'en cas de bénéfice sur ces symptômes. L'olodatérol ne réduisant pas les exacerbations, toutes sévérités confondues, est

considéré par la HAS comme ayant un service médical rendu (SMR) modéré (avis de la commission de la transparence, HAS, mars 2015). Par

voie inhalée, les bêta-2 agonistes d'action prolongée s'administrent en 1 prise par jour (indacatérol, olodatérol) ou en 2 prises par jour

(formotérol et salmétérol). Par voie orale, ils s'administrent en 1 prise par jour (bambutérol) ou en 2 prises par jour (terbutaline). Compte tenu

d'une tolérance moins bonne que lorsqu'ils sont administrés par voie inhalée, les bêta-2 agonistes d'action prolongée administrés per os sont

réservés aux personnes qui ne peuvent utiliser les formes inhalées.

bambutérol

OXEOL 10 mg cp séc

OXEOL 20 mg cp séc

formotérol

ASMELOR NOVOLIZER 12 µg/dose pdre p inhal

ATIMOS 12 µg/dose sol p inhal en fl press

FORADIL 12 µg pdre p inhal en gél

FORMOAIR 12 µg/dose sol p inhal en flacon pressurisé

indacatérol

ONBREZ BREEZHALER 150 µg pdre p inhal en gélules

ONBREZ BREEZHALER 300 µg pdre p inhal en gélules

olodatérol

STRIVERDI RESPIMAT 2,5 µg/dose sol p inhal

salmétérol

SEREVENT 25 µg susp p inhal bucc en flacon pressurisé

SEREVENT DISKUS 50 µg/dose pdre p inhal

terbutaline à libération prolongée

BRICANYL LP 5 mg cp LP

Bronchodilatateurs anticholinergiques inhalés

Les bronchodilatateurs anticholinergiques inhalés entraînent une relaxation du muscle lisse bronchique par blocage des récepteurs

muscariniques.

L'effet de l'ipratropium apparaît en quelques minutes et est de courte durée d'action (4 à 6 heures). Les effets du tiotropium et du glycopyrronium

sont de plus longue durée, ce qui permet 1 prise unique quotidienne. Leur administration ne devrait être poursuivie qu'en cas de bénéfice sur les

symptômes.

Les effets indésirables sont locaux (sécheresse buccale, irritation pharyngée et, rarement, bronchospasme paradoxal) et systémiques

(céphalées, tachycardie, etc.).

glycopyrronium bromure

SEEBRI BREEZHALER 44 µg pdre p inhal en gélule

ipratropium bromure

ATROVENT 0,5 mg/1 ml sol p inhal p nébulis en récipient unidose adulte

ATROVENT 0,5 mg/2 ml sol p inhal p nébulis en récipient unidose adulte

ATROVENT 20 µg/dose sol p inhal en flacon pressurisé

IPRATROPIUM BROMURE 0,50 mg/2 ml sol p inhal par nébuliseur

tiotropium bromure

SPIRIVA 18 µg pdre p inhal en gél

SPIRIVA RESPIMAT 2,5 µg/dose sol p inhal

Associations de bronchodilatateurs bêta-2 agonistes et anticholinergiques inhalés

Les associations de bronchodilatateurs bêta-2 agonistes et anticholinergiques inhalés améliorent l'observance du traitement en réduisant

le nombre de médicaments différents à prendre.

Ils ont les mêmes avantages et inconvénients que ceux de leurs composants (voir ci-dessus). Certaines associations sont à courte durée d'action

(fénotérol + ipratropium), d'autres à longue durée d'action (glycopyrronium + indacatérol).

fénotérol + ipratropium bromure

BRONCHODUAL 50 µg/20 µg/dose sol p inhal

glycopyrronium bromure + indacatérol

ULTIBRO BREEZHALER 85 µg/43 µg pdre p inhal en gélules

Corticoïdes inhalés

Les corticoïdes inhalés, notamment béclométasone, budésonide et fluticasone, sont parfois utilisés comme traitement de fond du phénomène

inflammatoire sous-jacent dans les BPCO de stade III et chez les patients présentant des exacerbations répétées malgré une prise en charge

optimale. Ils ne disposent pas d'une AMM spécifique dans la BPCO.

Les effets indésirables possibles sont : candidose oropharyngée, dysphonie, raucité de la voix qui peuvent être prévenues par rinçage de la

bouche après inhalation. Au-dessus de 1 000 μg par jour de béclométasone chez l'adulte, le risque d'effets systémiques est minime mais ne peut

être exclu.

En l'absence d'indication d'AMM dans la pathologie concernée, les médicaments correspondants ne sont pas listés.

Associations de corticoïdes inhalés et de bêta-2 agonistes inhalés d'action prolongée

Les associations de corticoïdes inhalés et de bêta-2 agonistes inhalés d'action prolongée améliorent l'observance du traitement en

réduisant le nombre de prises quotidiennes. Leur administration ne devrait être poursuivie qu'en cas de bénéfice sur les symptômes. Les seuils de

prescription sont variables suivant les AMM : VEMS < 50 % de la valeur théorique pour budésonide + formotérol et béclométasone + formotérol ;

VEMS (pré-bronchodilatateur) < 60 % de la valeur théorique pour fluticasone + salmétérol ; VEMS (post-bronchodilatateur) < 70 % de la valeur

théorique pour fluticasone + vilantérol. Ils ont les mêmes avantages et inconvénients que ceux de leurs composants (voir ci-dessus). Il est à noter

que la fluticasone, corticoïde inhalé, est présentée sous deux formes : furoate et propionate. Les posologies unitaires recommandées en sont

différentes.

béclométasone + formotérol

FORMODUAL 100/6 µg/dose sol p inhal en fl press

INNOVAIR 100/6 µg/dose sol p inhal

INNOVAIR NEXTHALER 100 µg/6 µg/dose pdre p inhal

budésonide + formotérol

DUORESP SPIROMAX 160 µg/4,5 µg pdre p inhal

DUORESP SPIROMAX 320 µg/9 µg pdre p inhal

SYMBICORT TURBUHALER 200/6 µg/dose pdre p inhal

SYMBICORT TURBUHALER 400/12 µg/dose pdre p inhal

fluticasone + vilantérol trifénatate

RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg pdre p inhal en récipient unidose

fluticasone propionate + salmétérol

SERETIDE DISKUS 500 µg/50 µg/dose pdre p inhal en récipient unidose

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%