Question identitaire et politique au Burkina Faso - Cours Master 2

Telechargé par

pierreabakole1

1

La question identitaire dans l’évolution politique du BF

Master2- Semestre3 - An.ac. 2021-2022

Option : pouvoirs politiques et représentations sociales

Dr Koudbi Kaboré

Introduction générale

La question identitaire est plus que jamais d'actualité dans les sociétés contemporaines.

L’identité est un concept à forte charge idéologique, et soumis régulièrement à

l’instrumentalisation des pouvoirs et des forces politiques. L’histoire contemporaine du

Burkina Faso montre que l’identité n’a pas échappé à l’instrumentalisation politique. Avant de

développer cet aspect, il convient de savoir ce que c’est que l’identité et la manière dont les

identités se construisent.

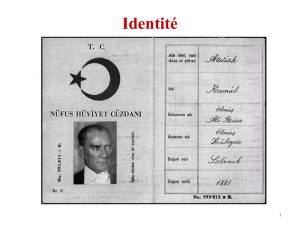

I. Identité, identités : généralités

Exploitation de document :

Texte1. Bertrand Badie & l’identité (entretien) Le Monde, 23 décembre 2009

I.1. L’identité

Les groupes humains, pour garder leur particularisme, définissent des périmètres (frontières)

pour se distinguer et se protéger des autres. Ils se donnent pour ainsi dire une identité

(collective). L'identité est ce qui nous définit, nous distingue de l'autre. L’identité est un

concept ambigu, et même conflictogène. Fernand Braudel reconnaissait ne pas être à l’aise

avec le terme lorsqu’il affirmait : « Le mot m’a séduit, mais n’a cessé, des années durant, de

me tourmenter. […] Manifeste est son ambiguïté : il est une série d’interrogations ; vous

répondez à l’une, l’autre se présente aussitôt, et il n’y a pas de fin »

1

. Cette remarque, sans

doute applicable à la recherche, nous situe sur le fait que travailler sur l’identité rend sensible

la position du chercheur ainsi que le reconnait également Pierre Tap : « définir et analyser

l'identité, c'est prendre position par rapport à celle-ci, c'est s'engager dans des débats

idéologiques concernant l'histoire et le devenir des hommes, des groupes et des institutions »

2

.

Le travail savant sur l’identité enveloppe donc ipso facto une dimension critique, puisque les

recherches sur les processus historiques de formation des identités déconstruisent aussi bien

l’essentialisme que les constructions mémorielles politiquement motivées. Les chercheurs sur

l’identité et les identités doivent faire l’effort de sortir de leurs propres catégories.

1

Braudel F., L’identité de la France, op. cit., t. 1 : Espace et histoire, Paris, Flammarion, 1990, p. 18.

2

Tap P., Identité collective et changements sociaux, Toulouse, Privat, 1980, p. 11.

2

I.2. Des identités

L’identité est plurielle ; il y a des identités nationales, culturelles, ethniques, religieuses,

sociales, politiques, etc. ici, nous allons insister sur les trois aspects qui aident à mieux

comprendre la question identitaire en contexte burkinabè.

L’identité nationale définit ce qu'est une communauté nationale et ce qui lui est extérieur

3

.

L'identité nationale contribue à neutraliser les appartenances et particularismes pour produire

le peuple comme communauté. La nation réalise une concrétion du politique et du culturel.

Elle est, selon la formule de Gellner, le mariage, heureux ou malheureux, d’un État et d’une

culture. Parmi les facteurs qui nourrissent les identités nationales figurent les langues,

l’histoire (commune) les institutions, et plus particulièrement les religions. Envisagées du

point de vue de l’histoire des représentations, les identités nationales perdent leur objectivité

et deviennent sujettes à controverses. Sous l’aspect politique, une nation est un mode et un

projet d’organisation du vivre ensemble sur un territoire. De ce point de vue, une nation peut

se penser sur le modèle d’une association : elle n’est pas seulement un imaginaire national

reçu et transmis, elle est aussi une société d’individus associés dans un système de

coopération et de distribution de biens sociaux (droits et devoirs fondamentaux, avantages

tirés de la coopération sociale)

4

. L’identité nationale est donc une (re-)construction

(permanente), car elle renvoie à des principes fondamentaux qui ne cessent d'évoluer et de se

transformer à la faveur du contexte et de ses changements.

L'identité culturelle serait l'expression même de la singularité des "groupes", peuples ou

sociétés ; elle serait ce qui interdit de les confondre dans une uniformité de pensée et de

pratique, ou d'effacer purement et simplement les "frontières" qui les séparent et qui

traduisent la corrélation au moins tendancielle entre faits de langue, faits de religion, faits de

parenté, faits esthétiques au sens large (car il y a des styles de vie comme il y a des styles

musicaux ou littéraires), et faits politiques

5

.

L’identité ethnique est la conscience d’appartenir à un groupe qui se singularise par des

pratiques culturelles spécifiques et qui, considérant que cette différence est niée, voit dans les

luttes à tous les niveaux une possibilité de déboucher, à terme, sur une société autre où ces

différences seraient reconnues

6

. Comme toutes les identités, elle est une production sociale,

c’est-à-dire qu’elle ne repose pas sur des données objectives. Selon Fredrik Barth, les groupes

construisent leur identité ethnique en opposition à d’autres groupes ethniques, en manipulant

des signes et des symboles d’appartenance arbitraires et socialement signifiants pour tracer la

frontière entre les membres désignés du groupe et les autres

7

(texte à étudier).

3

Bertrand Badie : « le discours identitaire est expression d'incertitude », in Le Monde, 23 décembre 2009.

4

Pierre Lauret, op.cit., p.22.

5

Balibar Etienne. Identité culturelle, identité nationale. In: Quaderni, n°22, Hiver 1994. Exclusion-Intégration :

la communication interculturelle. p. 54.

6

Fabre Daniel, Les minorités nationales en pays industrialisés, in L’Anthropologie en France. Situation actuelle

et à venir, (sous dir. G Condominas et Dreyfus-Gamelon), Paris, Ed. du CNRS, 1979, p.293.

7

Barth Fredrik, “Les groupes ethniques et leurs frontières”, in : POUTIGNAT, Philippe ; STREIFF-FÉNART,

Jocelyne (sous la direction de), Théories de l’ethnicité, Paris : Presses Universitaires de France, 1995, pp. 203-

249.

3

II. La question identitaire

A quoi fait-on référence quand on parle de la question identitaire ? A la sauvegarde de

valeurs, d’identités particulières ou de l’unité nationale ? A l’instrumentalisation de

l’identité ? Qu’on prenne l’une ou l’autre de ces questions, on se rend vite compte que

l’émergence d’une question identitaire rappelle qu’une société (nationale) est dans

l’incertitude ; qu’il y a une crise de cohésion sociale ou que l’unité nationale est menacée par

des affirmations et des revendications identitaires. La question identitaire met en évidence

l’instrumentalisation dont les identités font l’objet

8

.

Les référents identitaires sont souvent captés et instrumentalisés par des individus, appelés des

"entrepreneurs identitaires" pour des intérêts politiques, économiques et religieux.

Les entrepreneurs identitaires ont recourt à l’identité tout simplement parce qu’elle mobilise.

Et la mobilisation identitaire est particulièrement forte lorsque la société se trouve dans une

situation de trouble. Dans les situations de crise, lorsque les individus perdent leurs repères, se

sentent menacés, sont confrontés à l'incertitude, l’identité (ethnique, religieuse ou

régionaliste) devient non seulement mobilisatrice, mais aussi des possibilités pour gérer la

crise. L’identité sert de refuge.

Une crise et un défaut de fonctionnement des institutions, destinés à assurer la coexistence

entre les individus, peuvent banalement faire exploser une "demande" identitaire et, par voie

de conséquence, une offre identitaire dans le même temps. C’est pour cela que Bertrand Badié

affirme que le passage d'une société au registre identitaire est l’expression d’un malaise et

d'incertitude.

Parler de question identitaire, c’est parler d’une période où les populations qui se sentent de

plus en plus lésées recours à l’identité pour fonder des revendications ou construire des

légitimités contribuant ainsi à la dégradation de la cohésion sociale ou de l’unité nationale.

III. La question identitaire dans l’évolution politique du Burkina Faso

Le Burkina Faso contemporain a, jusqu’à une période récente, été caractérisé par une stabilité

politique et sociale, malgré la fréquence des soubresauts politiques, par exemple les

changements anticonstitutionnels de gouvernement et les révoltes et tensions sociopolitiques

qui ont rythmé le régime semi-autoritaire de Blaise Compaoré (1987-2014) ; malgré aussi les

tensions socio-économiques de longue date, par exemple entre éleveurs et agriculteurs.

L’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 a pourtant mis en évidence une fracture

sociale qui s’est accentuée avec l’augmentation des attaques terroristes et des conflits

ethnoculturels à partir de 2018.

Le terrorisme et les conflits ethnoculturels constituent la nouvelle donne de la situation sociale

et politique du Burkina Faso post-insurrection

9

. Si leur impact sur la cohésion sociale et

8

Bertrand Badie : « le discours identitaire est expression d'incertitude », in Le Monde, 23 décembre 2009.

9

Kaboré Koudbi, 2020, « Histoire et cohésion sociale au Burkina Faso. Regards croisés des discours et des

pratiques de la période précoloniale à nos jours », in Bantenga Willy Moussa et al. (dirs.), Mélanges, p. 261-

283.

4

l’unité nationale est fort, les revendications identitaires ne sont pourtant pas nouvelles au

Burkina Faso. De façon variable, l’ethnie, la religion et la région n’ont pas échappé à

l’instrumentalisation des régimes et des forces politiques au Burkina Faso.

III.1. Le jeu identitaire sous l’administration française, 1896-1958

III.1.1. Le poids de l’identité et de l’histoire dans la formation territoriale de la colonie de

Haute-Volta

On considère que la conquête des anciens pays du Burkina s’achève en 1916 après la défaite

des Touaregs et des populations du Bani-Volta qui se sont soulevées contre l’autorité

coloniale en 1914. L’ensemble des populations soumises furent rassemblées dans ce qui est

devenu en 1919 la Colonie de la Haute-Volta. L’organisation administrative de la colonie

s’appuya sur les anciennes constructions identitaires, suivant un processus de simplification et

de manipulation qui a souvent brisé des logiques de solidarités préétablies

10

.

Le pouvoir français réorganisa les 4 pôles hégémoniques (l’ouest, le centre, l’est et le nord) en

cercles administratifs. Les premiers cercles furent érigés sur la base de critères culturels

(religieux), ethniques, mais aussi de données politiques. L’Ouest comprenait les cercles du

lobi (Lobi, Dagara, Birifor) ; de Bobo-Dioulasso (les populations Bobo-dioula de l’ancien

royaume du Gwiriko) ; de Dédougou (populations de culture manding). Les cercles de

Ouagadougou et de Ouahigouya regroupaient les mossi de l’air d’influence du Moogo ; le

cercle de Fada N’Gourma rassemblait les populations qui étaient sous l’influence politique du

Gulmu et enfin le cercle de Dori regroupait la majeure partie des populations de l’espace

sahélien. Dans ce découpage, des minorités ethnolinguistiques et culturelles comme les

gourounsi, les Bissa, les Gouin, les Turka, les Kurumba, les Sonraï, pour ne citer que ces

groupes, sont noyées dans la masse des formations sociales dominantes (Mossi, Dioula,

Bwaba, Gourmantche et Peuls).

La nouvelle colonie regroupait plusieurs groupes ethniques (plus de 60) dont chacun tenait à

sa spécificité. Dans sa logique de domination, l’administration française mena une politique

de division du pays dans une sorte d’opposition entre deux grands ensembles politiques : l’Est

et l’Ouest

11

. L’Est est la partie du territoire anciennement dominée par les ensembles étatiques

et militaires, avec Ouagadougou comme pôle d’influence. L’Ouest, avec pour centre Bobo-

Dioulasso, regroupe les communautés villageoises et lignagères de toute la zone humide.

Au cours de l’évolution de la colonie, les élites traditionnelles, religieuses et politiques ont

utilisé le fait ethnique, religieux et régionaliste pour promouvoir leurs intérêts et leurs

ambitions.

III.1.2. Ethnicisme et régionalisme dans le tournant de 1932-1947

Exploitation du texte2 : Naaba Saaga II et la naissance de la vie politique partisane

10

Hien Pierre Claver, 2009, « L’enjeu ethnique dans le jeu politique au Burkina Faso : Du temps des royaumes

et chefferies à celui de l’Etat nation en construction », in CAHIERS DU CERLESHS, tome XXIV, n°34, p.200.

11

Palm Jean-Marc Domba, 2019, 1919-2019. Centenaire de la création du territoire de Haute-Volta : quel legs à

la jeunesse ? Ouagadougou, PUO, p.35.

5

Pour des considérations économiques, la France a disloqué la Haute-Volta et a réparti sa

population entre le Soudan français, la Côte d’Ivoire, et le Niger. Les réactions à la

dislocation de la colonie ont été variables. Opposants et partisans du démembrement

mobilisèrent le fait identitaire pour faire valoir leurs positions.

➢ Du côté des mécontents, on a les chefs traditionnels mossi, avec en leur tête les

souverains de Ouagdougou, naaba Koom et successeur naaba Saaga II. Ayant

considéré que la dislocation de la colonie entrainait celle de la « grande famille

mossie », ces deux souverains se lancèrent dans une vaste campagne de mobilisation

pour le rétablissement de la Haute-Volta dans ses limites antérieures. Naaba Saaga II

en particulier conjugua à la fois action syndicale (l’Union pour la Défense des intérêts

de la HV, UDIVH, 1945), politique (Union voltaïque, 1946) et offensive diplomatique

pour faire aboutir sa cause ;

➢ Réticences au rétablissement de la colonie par des élites (politiques, traditionnelles et

religieuses) de l’Ouest, l’Est et du Nord. L’opposition de l’élite politique de l’Ouest

s’inscrit dans la rivalité politique entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Dans le

cercle de Dori, les administrateurs coloniaux, les chefs de canton, et les leaders

politiques se mobilisèrent aussi pour le maintien de ce cercle dans la colonie du Niger

répondant ainsi à la volonté du gouverneur du Niger, Jean Toby et Boubou Hama le

leader du RDA nigérien. Ces derniers ont défendu le maintien du cercle de Dori dans

la colonie du Niger au nom des affinités ethniques, culturelles, religieuses, et

économiques de ses populations avec celles du Niger :

Au point de vue historique, la population peule des cantons du Liptako et du

Yaaga relevaient avant la pénétration coloniale « du royaume de Sokoto par

l’intermédiaire de Say ». Elle était orientée vers l’Est et n’avait eu « aucun

lien avec les populations du sud ». Au plan géographique, la quasi-totalité du

territoire du cercle de Dori appartient à la zone sahélienne entraînant un

genre de vie et des activités économiques différents de ceux du « groupe

voltaïque ». S’agissait de l’aspect ethnique, la population du cercle est

composée de Peuls, Songhaï, et de Touareg, entretenant des relations étroites

avec les populations analogues du Niger et du Soudan oriental ; elle n’a aucun

lien culturel ou coutumier avec les populations moose. Sur le plan religieux,

les habitants de Dori sont en quasi-totalité musulmane comme les autres

populations du Niger

12

.

Dans son combat pour réduire l’influence du communisme en AOF, alors représenté par le

RDA, la France a finalement reconstitué en 1947 la Haute-Volta. Mais comme le souligne

Pierre Claver Hien, l’opposition entre l’Est « mossi » et l’Ouest « non mossi » allait miner le

débat politique dans la Haute-Volta reconstituée

13

.

III.1.3. Les velléités séparatistes de l’Ouest en 1954

Dans l’évolution des colonies françaises d’Afrique noire, l’année 1945-1946 marque un

tournant décisif. En effet, à la faveur de la conférence de Brazzaville, les populations des

colonies sont appelées à élire des représentants dans les institutions de la métropole. S’ouvrit

12

Cf. Diallo, Hamidou, 2009, Histoire du Sahel au Burkina Faso : Agriculteurs, Pasteurs et Islam (1740-1960),

Thèse d’Etat en Histoire, pp.442 & ss.

13

Hien Pierre Claver, 2009, op.cit., p.202.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%