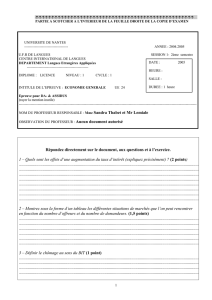

Keynes et la Nouvelle Économie Keynésienne : Analyse Économique

Telechargé par

Jean-Baptiste .I

1

MARS 2017

4 €

316

ISSN 0296-4449

Les postérités de Keynes

1. La nouvelle économie keynésienne

OLIVIER ALLAIN

mensuel d’informations économiques et sociales

Téléchargez librement les graphiques, schémas et tableaux

des numéros à partir de la page Écoash sur reseau-canope.fr

politiques stabilisatrices (budgétaires

et monétaires) permettent de relancer

l’activité et de lutter contre le chômage.

Mais l’efcacité de ces politiques est

d’abord remise en cause par le courant

monétariste à la n des années 1960.

Surtout, dans les années 1970, Robert

Lucas et la nouvelle économie classique

(NEC) imposent un changement radical

de paradigme avec l’hypothèse des anti-

cipations rationnelles. Ce changement

se traduit par le rejet de l’économie

keynésienne. La nouvelle économie key-

nésienne (NEK) se développe alors, sous

l’impulsion d’économistes qui cherchent

à retrouver certains résultats keynésiens,

tout en respectant le cadre théorique

xé par Lucas.

L’INFLUENCE DE KEYNES,

MAIS AUSSI CELLE DE LUCAS

Le principal objectif de John Maynard

Keynes dans sa Théorie générale de l’em-

ploi, de l’intérêt et de la monnaie est de

montrer que le chômage involontaire

est dû à une insufsance de la demande

agrégée et non aux rigidités supposées

du marché du travail. Ce message s’ac-

compagne du rejet de la théorie quan-

titative de la monnaie et d’une analyse

du taux d’intérêt comme prix de la liqui-

dité plutôt que des fonds prêtables. Dès

La nouvelle économie keynésienne réhabilite certaines

conclusions keynésiennes à partir de la même approche

que la nouvelle économie classique (macroéconomie

à fondements microéconomiques), mais en prenant

en compte des imperfections de marché. Le chômage

involontaire découle ici de la rigidité du salaire réel (salaire

d’efcience, échanges de dons…). La viscosité des prix (coûts

de catalogue…) et les défauts de coordination (équilibres

multiples) conduisent à rejeter la neutralité de la monnaie

et redonnent une efcacité à la politique monétaire de

régulation conjoncturelle (règle de Taylor). En revanche,

le recours à la politique budgétaire ne semble justié que

dans des situations particulières (trappe à liquidité…).

L’économie keynésienne, avec la

publication de la Théorie géné-

rale, peut être vue comme une réponse

à la Grande Dépression. Son inuence

s’est ensuite développée jusque dans les

années1960 dans le cadre du «modèle

IS-LM» et de la synthèse néoclassique.

Selon cette approche, la situation éco-

nomique dépend de la demande agré-

gée. Lorsque celle-ci est déprimée, les

2

lors, une politique monétaire expansive

peut entraîner la baisse du taux d’inté-

rêt, la hausse de l’investissement, celle

de la demande agrégée et de l’emploi, et

donc une diminution du chômage. Et si

Keynes évoque peu les politiques budgé-

taires (pour des raisons essentiellement

factuelles, les budgets des États étant

très modestes en temps de paix à cette

époque), ses successeurs ne tarderont

pas à les prendre pleinement en compte.

Mais la Théorie générale est une

œuvre difcile dont la cohérence n’est

pas toujours manifeste. Elle a donc sus-

cité des interprétations contradictoires.

Celle qui l’a emporté repose sur la repré-

sentation simpliée qu’en donne John

Hicks dans le «modèle IS-LM». Or cette

simplication s’accompagne de l’idée que

les résultats de Keynes ne sont valides

qu’à court terme, et sous l’hypothèse de

rigidité des prix. À long terme, les prix et

les salaires étant exibles, la présence de

chômage involontaire entraîne une pres-

sion déationniste qui accroît le pouvoir

d’achat des encaisses monétaires (M/p

augmente où M désigne le montant des

encaisses détenues par les agents et p

le niveau des prix). Cet effet d’encaisses

réelles (ou «effet Pigou-Patinkin») nour-

rit la dépense de consommation, d’où une

hausse de la demande agrégée, méca-

nisme qui se poursuit jusqu’à retrouver

le plein-emploi. On aboutit à la synthèse

néoclassique : à long terme, l’activité

dépend de l’offre agrégée ; le message

keynésien ne subsiste plus qu’à court

terme, du fait des rigidités nominales.

Cette approche a été fortement cri-

tiquée par plusieurs élèves de Keynes

(Kaldor, Robinson, Harrod, etc.), pour les-

quels les résultats de la Théorie générale

ne se limitent pas au court terme et ne

reposent aucunement sur la rigidité des

prix mais sur les propriétés de la demande

agrégée dont certaines composantes

sont endogènes tandis que d’autres sont

autonomes. C’est la voie qui sera explo-

rée par l’économie postkeynésienne, un

courant qui sera rapidement marginalisé

(Écoash n°317, à paraître).

Mais revenons au courant dominant.

À partir de la n des années 1960, la

pertinence des politiques conjoncturelles

prônées par la synthèse néoclassique est

fortement critiquée. D’un côté, les effets

d’éviction, la théorie du revenu perma-

nent et le théorème d’équivalence ricar-

dienne constituent une remise en cause

des politiques budgétaires à laquelle

la plupart des économistes niront par

adhérer. De l’autre, Milton Friedman

restaure l’hypothèse de neutralité de

la monnaie à long terme : les relances

monétaires provoquent uniquement une

hausse de l’ination. Elles ne peuvent

favoriser l’activité qu’à court terme,

parce que les ménages souffrent d’illu-

sion monétaire car leurs anticipations

sont adaptatives (elles dépendent de

l’ination passée). C’est l’interprétation

monétariste de la courbe de Phillips.

Une remise en cause encore plus

profonde viendra de Robert Lucas et de

la nouvelle économie classique dans les

années 1970. Lucas reproche à Keynes

de vouloir élaborer une théorie du désé-

quilibre. Selon lui, le déséquilibre est

le règne de l’arbitraire sur lequel il est

impossible de bâtir une théorie. Il prône

le retour à la discipline d’équilibre basée

sur des fondements microéconomiques

découlant du comportement optimisa-

teur des agents en situation de concur-

rence parfaite. Cela le conduit à rejeter

l’hypothèse d’anticipations adaptatives

en faveur des anticipations rationnelles.

Dans ce nouveau cadre, une politique

monétaire anticipée n’a aucun impact

sur l’activité économique: la hausse de

M se répercute immédiatement dans la

hausse de p; les encaisses réelles M/p

sont inchangées ; la demande agrégée

n’est pas affectée. Seules les politiques

non anticipées (les surprises) peuvent

avoir un impact à court terme.

C’est dans ce contexte qu’émerge

la nouvelle économie keynésienne, qui

reconnaît la nécessité des microfonde-

ments de la macroéconomie, mais refuse

le cadre de la concurrence parfaite

adopté par Lucas. L’unité de ce courant

tient à sa volonté d’adopter des hypo-

thèses plus réalistes –comme la visco-

sité des prix– qui ne devront cependant

plus être postulées mais justiées théo-

riquement. Cette unité méthodologique

a néanmoins très vite donné naissance

à une multitude de modèles à laquelle

il est difcile de trouver une homogé-

néité, que ce soit en termes d’hypothèses

(atomicité des marchés ou pas, informa-

tion parfaite, imparfaite ou asymétrique,

équilibre partiel ou général, etc.) ou de

résultats (présence de chômage involon-

taire ou pas, non-neutralité de la mon-

naie ou pas, etc.).

Dans ce maquis, il faut accepter

d’avancer par touches successives en

perdant de vue la cohérence d’ensemble,

ce que nous faisons dans la suite sans

chercher l’exhaustivité. Les travaux de

la NEK sont présentés dans différents

ouvrages généralistes ([4], [7], [9] et

[11]). Plusieurs articles fondateurs cités

dans ce document sont reproduits par

Mankiw et Romer (1991) [6].

RIGIDITÉS RÉELLES

SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

ET CHÔMAGE INVOLONTAIRE

En partant de fondements micro éco -

nomiques, les travaux de la NEC

conduisent à rejeter la notion de chô-

mage involontaire : les marchés étant

toujours à l’équilibre, le chômage ne peut

être que volontaire. En réaction, certains

nouveaux keynésiens insistent sur la pré-

sence d’un chômage involontaire décou-

lant de la rigidité du salaire réel. Leur

apport est alors de fonder micro-éco-

nomiquement ces rigidités, en montrant

qu’elles résultent d’un processus ration-

nel d’optimisation de la part des agents.

C’est le cas des modèles de salaire

d’efcience. Ceux-ci supposent généra-

lement une asymétrie d’information en

faveur des salariés qui bénécient d’une

information cachée sur leurs caracté-

ristiques productives (anti-sélection) ou

sur leur comportement (risque moral). Le

modèle le plus connu est celui du tire-

au-anc (document1): pour inciter les

travailleurs à fournir l’effort requis (pro-

blème de risque moral), les entreprises

xent un salaire réel supérieur à celui

qui apure le marché du travail. Il en va

de même dans le modèle d’échanges

de dons proposé par Akerlof (1982) :

les entreprises font un don aux travail-

leurs (en les rémunérant mieux qu’au

salaire d’équilibre), auquel les travail-

leurs répondent par un autre don (en

fournissant un effort supérieur à l’effort

normal)[1]. Enn, lorsque les individus

diffèrent par leurs caractéristiques (pro-

blème d’anti-sélection), les employeurs

ont intérêt à proposer des salaires élevés

s’ils veulent attirer les bons candidats.

33

Puisque ces modèles aboutissent

à la xation d’un salaire réel supérieur

au salaire d’équilibre, ils génèrent du

chômage involontaire. Mais ce chômage

n’a pas les mêmes propriétés que dans

la Théorie générale. Pour Keynes, le

chômage constitue une situation sous-

optimale qui découle de l’insufsance de

la demande agrégée. Ici, en revanche, le

chômage est la solution optimale appor-

tée au problème d’asymétrie d’informa-

tion (c’est un mal pour un bien) et ne

s’explique plus par l’insufsance de la

demande agrégée.

Dans les modèles de négociations,

l’équilibre du marché du travail met

aux prises les entreprises qui cherchent

à maximiser leur prot et les syndicats

qui cherchent à maximiser l’utilité de

leurs adhérents (qui n’adhèrent que s’ils

en tirent un salaire supérieur au salaire

d’équilibre). La conguration utilisée est

généralement celle du droit à gérer [8]:

les syndicats négocient le salaire réel

avec les entreprises qui décident ensuite

le volume d’emploi de façon à maximiser

leur prot. L’équilibre se situe donc sur

la courbe de demande de travail. Cette

courbe étant décroissante, l’emploi est

d’autant plus élevé (chômage faible) que

les syndicats négocient un salaire faible.

Cette situation a davantage de chances

de se produire lorsque les syndicats sont

affaiblis et la négociation très décen-

tralisée (pays anglo-saxons), mais aussi

lorsque les syndicats sont puissants et

la négociation centralisée : la fonction

d’utilité du syndicat se rapproche alors

de celle de l’ensemble de la population

(pays nordiques, Japon…). Dans les cas

intermédiaires, les syndicats auraient

en revanche tendance à négocier des

salaires élevés, au détriment du niveau

d’emploi (France, Espagne…).

Les modèles insiders-outsiders intè-

grent en outre les coûts de rotation de la

main-d’œuvre et l’absence de volonté des

insiders de coopérer avec les outsiders

(Blanchard, Summers, 1986 [in6]; [5]).

Ces modèles, qui éclairent le dualisme

du marché du travail, pourraient égale-

ment expliquer la persistance du chô-

mage (on parle aussi d’hystérèse) obser-

vée dans certains pays européens depuis

les années1980: les insiders tentent de

maintenir leur salaire en cas de conjonc-

ture défavorable, ce qui conduit à une

hausse du chômage ; inversement, ils

négocient des hausses de salaire en cas

de choc positif, ce qui empêche la réduc-

tion du chômage. Dans les modèles de

Friedman ou de Lucas, le chômage revient

spontanément à son taux naturel. Ce n’est

pas le cas dans les modèles d’hystérèse

où le chômage dépend de sa trajectoire

passée et où le chômage conjoncturel (lié

à des chocs aléatoires) se transforme en

chômage structurel. En pratique, le chô-

mage de longue durée augmente, le taux

d’activité diminue et le capital humain

des chômeurs se détériore.

LA VISCOSITÉ DES PRIX

ET SES EFFETS SUR

L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

On a vu que, selon Lucas, un choc moné-

taire anticipé par les agents n’inuence

pas l’activité économique. Ce résultat

n’est pas modié en concurrence impar-

faite sur le marché des biens, lorsque

chaque entreprise est «price-maker»: la

hausse anticipée de M se répercute sur

les prix p si bien que M/p reste inchangé.

Mais, pour les nouveaux keynésiens,

les changements de prix entraînent des

coûts de catalogue (changer les étiquettes,

réimprimer les menus, renégocier des

contrats, etc.) qui dissuadent les entre-

prises d’ajuster leur prix en permanence

(Akerlof, Yellen, 1985 ; Mankiw, 1985

[in6]). Les prix ne sont pas véritablement

rigides, ils sont visqueux (ils s’ajustent

lentement). La monnaie n’est alors plus

neutre: une hausse de M se traduit par

une hausse provisoire des encaisses

réelles (M/p), et donc de la demande de

biens ainsi que du niveau d’emploi.

Les coûts de catalogue ne constituent

toutefois qu’une part minime des coûts

de production. On peut alors douter de

l’ampleur de leur impact sur l’activité

économique. Les nouveaux keynésiens

répondent à cette critique en soulignant

une propriété centrale de la concurrence

imparfaite: certes, arrive un moment où

toutes les entreprises auraient intérêt à

accepter les coûts de catalogue et à aug-

menter leurs prix; mais les premières qui

s’engagent dans cette voie laissent des

parts de marché à leurs concurrentes ;

chacune attend donc de voir ce que font

les autres avant de bouger. Cette exter-

nalité retarde l’ajustement bien au-delà

de ce que représentent les seuls coûts

de catalogue, d’où un effet amplié sur

l’activité économique.

À ce stade, l’hypothèse d’anticipa-

tions rationnelles n’a pas été sérieuse-

ment prise en compte par la NEK. Or,

c’est indispensable pour adresser une

critique de fond à l’approche de Lucas

qui, rappelons-le, prédit que les chocs de

demande anticipés par les agents n’ont

pas d’impact sur l’activité économique.

La riposte consiste à montrer que le

résultat de Lucas n’est pas lié aux anti-

cipations rationnelles mais à son hypo-

thèse de concurrence parfaite.

Cette question a été abordée par le

biais des modèles à contrats échelon-

nés, concernant la xation des salaires

nominaux (Fisher, 1977 ; Taylor, 1979

[in6]) ou celle des prix des produits[3].

Supposons ainsi que seule une fraction

des entreprises puisse réviser leurs prix

à chaque période, par exemple 20%. Si

elles anticipent une hausse de l’ination,

On suppose que les salariés ont la possibilité de moduler leur effort. En l’absence de

contrôle, parce qu’ils maximisent leur utilité et que l’effort génère de la désutilité, ils

fournissent un effort limité. Contrôler tous les salariés pour les amener à un effort plus

important serait trop coûteux pour l’entreprise. Elle a alors intérêt à procéder à un

contrôle aléatoire et à licencier les tire-au-anc. Cette procédure est cependant inutile

lorsque le marché du travail est au plein-emploi et que le salaire est le même partout:

le salarié licencié retrouve une place rémunérée de la même façon ailleurs. Pour maxi-

miser son prot, l’entreprise doit donc augmenter ses salaires en versant une prime qui

compense la désutilité liée au surcroît d’effort. Si toutes les entreprises procèdent ainsi,

le salaire réel de l’économie augmente et un chômage involontaire apparaît. Ici, l’inci-

tation à l’effort s’explique donc par la crainte de perdre son emploi. Aucun salarié ne

tire plus au anc tant que les entreprises maintiennent des contrôles sporadiques et un

salaire au niveau du salaire d’efcience. Enn, la hausse des allocations chômage incite

les entreprises à augmenter le salaire d’efcience pour maintenir le niveau d’effort.

Source: auteur.

DOCUMENT1. LE MODÈLE DU TIRE-AU-FLANC (Shapiro, Stiglitz, 1984 [in6])

4

elles l’intègrent immédiatement pour

ne pas être pénalisées par la suite. Ce

comportement satisfait donc l’hypothèse

des anticipations rationnelles. Mais le

prix des 80 % autres entreprises reste

inchangé. C’est donc nalement la vis-

cosité des prix qui l’emporte, impliquant

la non-neutralité de la monnaie (M/p

augmente).

LA FAIBLESSE DE L’ACTIVITÉ,

CONSÉQUENCE DES ÉCHECS

DE COORDINATION

Certains nouveaux keynésiens conser vent

l’hypothèse (d'atomicité des marchés),

tout en mettant en évidence des défauts

de coordination qui affectent le niveau

de production. C’est le cas de Diamond

(1982 [in 6]), qui présente un modèle

dans lequel les coûts de transaction

(notamment la recherche de clients) sont

élevés lorsque l’économie est atone, et

inversement. Cette approche remet aussi

au cœur de l’analyse la question chère à

Keynes des croyances et de l’incertitude.

Ainsi, lorsque la majorité des entrepre-

neurs anticipent un niveau d’activité élevé

dans l’économie, ils en déduisent que les

coûts de transaction seront faibles, ce qui

les incite à produire beaucoup. L’écono-

mie se stabilise alors sur un « équilibre

haut», avec un niveau d’emploi élevé. À

l’opposé, s’ils sont pessimistes quant au

niveau global d’activité, ils pensent que

les coûts de transaction seront élevés, ce

qui les incite à produire peu. L’économie

se stabilise sur un «équilibre bas», avec

un faible niveau d’emploi.

Ce type de modèle est caractérisé par

l’existence de multiples équilibres (deux

ou plus) ainsi que par des anticipations

auto-réalisatrices. Ce sont les croyances

qui déterminent l’équilibre atteint par

le système. Peu importe qu’elles soient

rationnellement fondées ou pas ; on

peut même imaginer qu’elles reposent

sur l’apparition ou la disparition de

taches solaires (d’où le développement

de modèles combinant croyances, taches

solaires et équilibres multiples dans la

littérature économique). Bien sûr, en

présence d’un «équilibre bas», les poli-

tiques de relance peuvent nourrir l’opti-

misme des entrepreneurs, ce qui permet

de revenir à l’«équilibre haut».

D’UNE POLITIQUE MONÉTAIRE

DISCRÉTIONNAIRE

À UNE POLITIQUE DE RÈGLE

Un des résultats centraux de la NEK est

donc que la politique monétaire retrouve

de l’efcacité en présence de viscosité

des prix ou d’échecs de coordination.

Sur le plan théorique, cela se traduit

par l’élaboration de la courbe de Phillips

des nouveaux keynésiens (document2):

les entreprises qui le peuvent (20 %

dans l’exemple ci-dessus concernant le

modèle de Calvo) augmentent leur prix

lorsqu’elles anticipent un rythme de la

création monétaire plus soutenu. Mais

les autres, dont le prix est xe, réagissent

en produisant davantage. L’emploi aug-

mente et le chômage diminue. L’analyse

de la relation ination-chômage se rap-

proche donc de celle des monétaristes, à

ceci près que les anticipations d’ination

ne dépendent plus du passé mais du futur.

Dans le cadre de la synthèse néoclassique, la courbe de Phillips (CP0) permet de déter-

miner le taux d’ination (π) en fonction du taux de chômage (u). Partant du point A,

si l’État réussit à baisser le chômage par une politique de relance (uB), le pouvoir de

négociation des salariés s’améliore. Ils obtiennent des hausses de salaire qui se réper-

cutent sur l’ination (πB).

Pour les monétaristes, le taux de chômage s’établit à long terme à son niveau struc-

turel (ou naturel, un). Une relance monétaire entraîne une hausse de l’ination dont

les salariés ne prennent pas immédiatement conscience (les anticipations adaptatives

dépendent du passé). Ils ne s’aperçoivent pas de la baisse du salaire réel et acceptent

de travailler davantage: l’économie passe de A à B. À long terme, ils prennent cepen-

dant conscience que leur pouvoir d’achat a diminué. Ils obtiennent l’indexation de

leur salaire sur l’ination et l’économie passe au point C: l’ination reste le seul effet

de la politique monétaire, d’où une courbe de Phillips de long terme verticale (CPLT).

Si la Banque centrale persiste dans ce type de politiques, on passe à D (le long d’une

nouvelle courbe, CP1), puis à F. Si elle cherche au contraire à ramener l’ination à πA en

une seule période, on passe de C à G avec un coût social très important: le chômage

s’élève à uG avant de revenir progressivement à un (point A). D’où la préconisation des

monétaristes d’un ralentissement graduel permettant de passer de C à A en limitant

le coût en termes de chômage.

Pour la NEC, les anticipations des agents sont tournées vers le futur (anticipations

rationnelles). De ce fait, les chocs monétaires anticipés sont immédiatement absorbés

par l’ination. L’équilibre se déplace donc le long de CPLT. Seuls les chocs non anticipés,

les surprises monétaires, peuvent avoir un effet temporaire sur le taux de chômage.

La NEK reprend l’hypothèse d’anticipations rationnelles. Mais, en la combinant avec

les rigidités de prix, elle retrouve la forme décroissante des courbes de Phillips des

monétaristes, même lorsque la politique est parfaitement anticipée. Il est à nouveau

possible de passer de A à B à court terme, puis à C lorsque toutes les entreprises ont

pu modier leurs prix en prenant en compte le nouveau taux d’ination πA. L’ination

peut aussi s’accélérer (points D et F). La principale innovation par rapport aux moné-

taristes est que, puisque l’ination dépend du futur et non plus du passé, son inertie

est moindre. Cette propriété a des conséquences intéressantes lorsqu’il s’agit de mener

une politique de désination (pour passer de C à A): la diminution de π est plus rapide

et le coût en termes de chômage plus limité que dans le cas monétariste. Le risque

d’hystérèse résultant d’une élévation du chômage est donc également réduit.

Source: auteur.

DOCUMENT2. LA COURBE DE PHILLIPS

u

un

A

A

BC

DF

CP 0

CP LT

B

CP 1

G

u

G

u

B

5

Le recours à la politique monétaire

discrétionnaire pour stabiliser l’écono-

mie se heurte néanmoins à la critique

émanant de la NEC concernant l’inco-

hérence temporelle des politiques éco-

nomiques: lorsqu’elle réagit à des chocs

conjoncturels ponctuels par des poli-

tiques stabilisatrices, la Banque centrale

contredit inévitablement ce qu’elle a

promis antérieurement (par exemple, en

menant une expansion monétaire après

avoir annoncé la stabilité). Ses annonces

ne sont alors plus crédibles et les poli-

tiques discrétionnaires perdent leur

efcacité. Les nouveaux classiques pré-

conisent alors d’accorder l’indépendance

aux Banques centrales et de leur don-

ner pour seul mandat de viser une cible

d’ination. Ils prônent aussi le remplace-

ment des politiques discrétionnaires par

des politiques de règles.

Les nouveaux keynésiens ont inté-

gré ces recommandations dans leurs

modèles les plus récents (document 3),

sans pour autant perdre de vue le rôle de

la politique monétaire sur l’activité éco-

nomique. Selon la règle de Taylor [10],

la Banque centrale xe ainsi son taux

d’intervention en fonction de sa cible

d’ination et de l’activité économique

(qui détermine le niveau de l’emploi à

court terme). La Banque augmente son

taux lorsqu’elle constate une hausse, soit

du taux d’ination relativement à son

taux cible, soit du niveau de production.

Inversement, un choc défavorable sur

l’activité l’amène à réduire son taux d’in-

tervention, le résultat attendu étant que

les ménages réagissent en augmentant

leur consommation courante, éventuel-

lement en recourant au crédit (rappelons

que dans les modèles de la synthèse néo-

classique, la baisse du taux d’intérêt agit

plutôt sur la dépense d’investissement).

Pour John B.Taylor, cette règle joue

un rôle prescriptif. Une fois ses para-

mètres déterminés, la Banque centrale

doit s’y conformer. Taylor s’est alors

montré très critique vis-à-vis de la poli-

tique de la FED, qui serait responsable

des mauvaises performances de l’éco-

nomie américaine en ayant xé un taux

trop faible au milieu des années 2000

(favorisant ainsi la bulle immobilière),

puis après la crise de 2008. Cette posi-

tion fait l’objet de controverses au sein

même de la NEK.

LES POLITIQUES BUDGÉTAIRES:

LES DÉBATS SUR LA VALEUR

DES MULTIPLICATEURS

Pour les keynésiens du courant de la

synthèse des années 1960, l’interven-

tion de l’État par la hausse des dépenses

publiques ou par la baisse des impôts

génère des effets multiplicateurs per-

mettant de relancer la production et

l’emploi. Cette approche a fortement été

BULLETIN D’ABONNEMENT

Oui, je m’abonne à Écoash (10 nos/an) au prix de 32 € • Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à Réseau Canopé - Agence comptable-abonnements

Téléport 1 - 1, av. du Futuroscope CS 80158 - 86961 Futuroscope Cedex - Relations abonnés : 03 44 62 43 98 • Télécopie : 03 44 58 44 12 • Email : [email protected]

ÉCOFLASH PRIX QUANTITÉ TOTAL

FRANCE ÉTRANGER

1 an 32 € 39 €

2 ans 58 € 75 €

Nom, prénom (écrire en majuscules)

Établissement Signature et cachet de l’organisme payeur

Prix valables jusqu’au 31 mars 2017

N° rue, voie, boite postale

Localité Code postal

VENTE À L’UNITÉ 4 €

• En ligne : reseau-canope.fr

• Dans les Ateliers Canopé (adresses sur reseau-canope.fr/nous-trouver)

• À la librairie Canopé | 13, rue du Four | 75006 Paris (M° Mabillon) | N° vert : 0800 008 212

RÈGLEMENT À LA COMMANDE

• Par chèque bancaire à l’ordre de

l’Agent comptable de Réseau Canopé,

• Par mandat administratif à l’ordre

de l’Agent comptable de Réseau Canopé,

DRFI Poitou-Charentes

Code établissement 10071,

code guichet 86000

n° de compte 00 001 003 010, clé 68

Nom de l’organisme payeur :

....................................................................

...................................................................

N° de CCP.......…………………………………………...........

Merci de nous indiquer le n° RNE de

votre établissement................................................

Depuis Hicks et le modèle IS-LM, les théories macroéconomiques reposent essen-

tiellement sur l’élaboration de modèles paramétriques parcimonieux (avec le mini-

mum d’hypothèses possible), permettant de mettre en évidence tel ou tel mécanisme

économique.

Une autre méthode tend cependant à se développer depuis la n des années 1980,

avec la diffusion des modèles dynamiques d’équilibre général stochastiques (MDEGS,

équivalent français des DSGE: Dynamic Stochastic General Equilibrium). Ces modèles

trouvent leur origine dans la théorie des cycles à l’équilibre proposée par Lucas dans

les années 1970. Les cycles ne s’expliquent plus par un écart à une tendance d’équi-

libre mais par un déplacement de l’équilibre lui-même: ils résultent de chocs aléa-

toires auxquels les agents répondent de façon optimale, dans un contexte de concur-

rence parfaite, sur la base de leurs anticipations rationnelles. Pour le dire autrement,

Lucas analyse la dynamique de l’équilibre général au cours du temps, suite à des chocs

stochastiques. Cette approche sera approfondie par le courant des cycles réels dans les

années1980, pour être formalisée dans des MDEGS: il s’agit de modèles calibrés (une

valeur numérique est attribuée à chaque paramètre) permettant de simuler la dyna-

mique de l’équilibre au cours du temps, suite à un choc aléatoire exogène.

Il faut attendre la n des années 1990 pour que des hypothèses spéciques à la NEK

soient introduites dans les MDEGS: la concurrence imparfaite, la viscosité des prix et la

règle de Taylor. Comme ces MDEGS nouveaux keynésiens intègrent des éléments cen-

traux de la NEC (anticipations rationnelles, fondements microéconomiques), ils consti-

tuent une forme de consensus qui donne naissance à la nouvelle synthèse néoclassique.

Source: auteur.

DOCUMENT3. LES MODÈLES DYNAMIQUES D’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL

STOCHASTIQUE (MDEGS)

6

6

1

/

6

100%