Orthophoniste : BEN GOUIDER.S

1

LES APHASIES

1. XIXe siècle : Naissance de l’aphasiologie

En 1836 Max Dax, médecin à Sommières, fut le premier à localiser ce qu’il

appela

« L’oubli des signes de la pensée » dans la moitié gauche de l’encéphale.

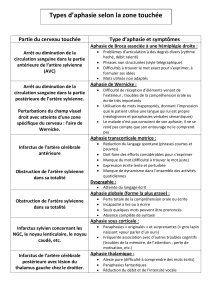

C’est Paul Broca, chirurgien à l’hôpital Bicêtre, qui effectua une véritable percée

médiatique en 1861 avec l’étude de son patient M. Leborgne.Ce patient, atteint

depuis vingt ans d’une hémiplégie droite et d’une aphasie réduite à l’émission

d’une stéréotypie : « tan-tan ». Broca réalisa l’autopsie et pu ainsi conclure que le

siège du « langage articulé » se situait dans la troisième circonvolution frontale

gauche. Pour la première fois, un lien causal était suggéré entre une lésion

circonscrite du cerveau et l’abolition d’une fonction supérieure de l’esprit telle

que le langage. Broca baptise du nom d’aphémie. Ce symptôme assez singulier

où la faculté générale du langage persiste inaltérée, où l’appareil auditif est intact,

où tous les muscles, sans excepter ceux de la voix et ceux de l’articulation,

obéissent à la volonté, et où pourtant une lésion cérébrale abolit le langage

articulé. En 1864, Armand Trousseau, déclara le terme d’aphémie impropre et

introduisit le concept d’aphasie.

L’étude scientifique du langage débute donc avec une approche anatomo-

clinique, qui affirme le lien entre la sémiologie du désordre langagier et une lésion

corticale objectivée à l’examen anatomo-pathologique. De l’observation princeps

de Broca naît la théorie localisationniste : toute fonction cognitive s’élabore au

sein d’aires cérébrales bien délimitées.

Carl Wernicke en 1874, neurologue allemand, s’inscrit dans cette démarche

localisationniste et rapporte le cas d’un patient présentant une lésion du tiers

postérieur de la circonvolution temporale supérieure gauche. Contrairement aux

lésions frontales, les lésions temporo-pariétales ne provoquent pas un trouble de

Orthophoniste : BEN GOUIDER.S

2

l’expression verbale, mais un trouble massif de la compréhension. Opposée à

l’aphasie « motrice » de Broca, l’aphasie « sensorielle » de Wernicke se

caractérise par un langage fluide mais déformé par un manque de contrôle auditif

et par le fait que le patient ne comprend aucune production orale, ni la sienne ni

celle de ses interlocuteurs. Wernicke individualise ainsi un deuxième centre du

langage plus postérieur. Ce centre des « images sensorielles des mots » est situé

dans la première circonvolution temporale gauche. Deux centres distincts du

langage sont ainsi identifiés : un centre de la réception et un centre de l’émission.

Wernicke, Lichtheim et Dejerine en 1906 développeront leur réflexion vers une

théorie associationniste des centres d’images. Autour de chaque aire de

projection sensorielle et motrice existent des régions d’association. Une zone

antérieure située dans la région de l’aire de Broca est considérée comme le centre

des images articulatoires, et une zone postérieure englobe le centre des images

auditives et le centre des images visuelles des mots. Ces centres d’images des

mots (articulatoires, visuelles, auditives), sont reliés entre eux par des faisceaux

de fibres blanches sous-corticales.

Les débats seront vifs pendant cette période entre les partisans de différentes

théories sur les mécanismes cognitifs. Jackson en 1878, bien que contemporain

des premiers associationnistes, va développer une conception du langage et de

l’aphasie qui s’éloigne de la notion de centres et de connexions. Il relève le

contraste entre l’atteinte du langage propositionnel et le respect du langage

émotionnel et automatique. Pour lui, le langage doit être considéré comme

instrument de la pensée.

Bien plus tard, Goldstein en 1948, qui sera à la source de la conception

neuropragmatique du langage, remettra l’accent sur le déficit de la pensée

catégorielle et l’atteinte du langage intérieur. Le patient aphasique n’est pas un

homme dont seul le langage est modifié mais un homme modifié dans son

ensemble. Progressivement, l’activité langagière devient indissociable du

Orthophoniste : BEN GOUIDER.S

3

fonctionnement d’autres capacités cognitives et on s’interroge sur le rôle éventuel

de structures situées dans l’hémisphère non dominant. La théorie associationniste

insiste sur l’importance des « liens » intra-hémisphériques unissant les zones

cérébrales abritant les centres des images.

L’exploration du rôle des connexions interhémisphériques la fera naturellement

évoluer vers le courant connexionniste au XXe siècle de l’observation clinique et

lésionnelle de Broca aux essais de modélisation, tous les éléments qui animent

notre réflexion actuelle sur les mécanismes cognitifs sont présents.

2. Sémiologie et glossaire aphasiques

L’aphasie désigne l’ensemble des troubles de la communication par le langage

secondaires à des lésions cérébrales acquises entraînant une rupture du code

linguistique. Elle se manifeste par une altération à des degrés divers de

l’expression et/ ou de la compréhension dans les modalités orale et/ou écrite, et

survient suite à une lésion de l’hémisphère dominant pour le langage, en général

l’hémisphère gauche. Selon les aires lésées, et le type d’aphasie, les déficits

peuvent concerner différents niveaux de langage : lexical, sémantique,

phonologique, morphosyntaxique, pragmatique.

L’aphasie doit être différenciée :

- des troubles de la communication par la parole qui, s’ils peuvent être

présents dans certains tableaux aphasiques, relèvent spécifiquement

de troubles de la réalisation motrice du langage et non pas de troubles

linguistiques proprement dits ;

- des troubles dits supralinguistiques du discours, qui renvoient aux

déficits du langage et du discours, secondaires à l’altération d’autres

fonctions cognitives. Les troubles de la communication peuvent donc

se situer à trois niveaux différents (linguistique, supralinguistique et

de la parole) ;

Orthophoniste : BEN GOUIDER.S

4

- des troubles développementaux de la communication dans le cadre

de pathologies diverses comme une anomalie du développement

cérébral, une souffrance périnatale, des troubles sensoriels.

Elle se différencie des troubles acquis du langage et de la parole relevant d’une

pathologie psychiatrique. En ce sens, elle n’est pas un trouble de la mémoire ou

de la pensée tel qu’on peut les trouver dans les états confusionnels.

Le terme d’aphasie a été repris par Armand Trousseau, qui lui a donné son sens

contemporain en remplacement des étiquettes alalie ou aphémie. Elle regroupe

les termes sémiologiques les plus usuels en quatre registres distincts selon les

déficits : qu’ils désignent :

• les défauts de production des mots ou anomie

• les déformations ou déviations linguistiques

• les troubles de la fluence

• les troubles de la syntaxe

ANOMIE

Noyau du tableau symptomatologique de l’aphasie, l’anomie renvoie à la

difficulté à trouver les mots – trop communément appelée « manque du mot ». Ce

déficit peut être de sévérité variable et aller d’une difficulté à produire les mots

dans le cours du discours conversationnel jusqu’à l’incapacité à dénommer des

stimuli supposés connus à l’oral et/ou à l’écrit. Les manifestations cliniques du

manque du mot peuvent être de plusieurs types et renseignent sur la nature du

déficit :

- absence de réponse ou non-réponse, pauses et interruptions dans le décours

du discours et production de phrases inachevées

- déviations linguistiques, essentiellement de type substitution de mot

Orthophoniste : BEN GOUIDER.S

5

- recours aux conduites palliatives permettant de « compenser » le défaut

d’accès au lexique : périphrases, circonlocutions et recours aux gestes et

aux mimiques

- réduction ou absence d’informativité (selon le degré de sévérité de

l’atteinte) entraînant ainsi une réduction quantitative et qualitative de la

fluence.

Le manque du mot est souvent présent dans les affections neurologiques même

non aphasiques (intoxication médicamenteuse, pathologies

neurodégénératives…), mais également chez les sujets normaux en cas d’états

de fatigue par exemple ! L’anomie peut traduire des déficits divers et ainsi

correspondre soit à un déficit lexical (perte de la représentation de la forme des

mots), soit à un déficit sémantique.

DEFORMATIONS OU DEVIATIONS LINGUISTIQUES

- Déviations orales ou paraphasies

Déviations phonétiques :

Elles correspondent à la modification d’un mot ou syntagme par

déformation phonétique d’un ou plusieurs de ses phonèmes. Il s’agit

d’une atteinte de la réalisation articulatoire, avec pour conséquences

des troubles articulatoires ou arthriques. Selon le degré de sévérité,

le patient peut produire des phonèmes n’appartenant plus au registre

de la langue du fait de phénomènes d’assourdissement, nasalisation,

occlusions, pseudo-diphtongaisons, élisions de groupes

consonantiques complexes, etc. Les déviations phonétiques ne sont

pas des paraphasies. Elles sont difficilement transcriptibles : le

recours à l’alphabet international est nécessaire.

Paraphasies phonémiques ou littérales :

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%