Transfusion érythrocytaire en urgence

TRANSFUSION ÉRYTHROCYTAIRE EN URGENCE

Bruno Riou

Service d’Accueil des Urgences, CHU Pitié-Salpêtrière, Assistance Publique-

Hôpitaux de Paris, Université Pierre et Marie Curie, 81 Boulevard de l’Hôpital,

75651 Paris cedex 13. [email protected]

INTRODUCTION

La transfusion érythrocytaire est une pratique relativement peu fréquente

dans la prise en charge de l’ensemble des urgences. Toutefois, elle devient

fréquente si l’on considère les urgences lourdes, en particulier celles qui sont

liées à la traumatologie ou à des pathologies ciblées comme les hémorragies

digestives. Il convient de faire en préambule deux remarques importantes.

Premièrement, la majorité des transfusions effectuées « en urgence » ne se

distingue pas vraiment de la transfusion courante et l’ensemble des recom-

mandations de ce texte s’applique sans que le contexte de l’urgence n’apporte

de spécificité majeure. Le texte présenté ici se limite donc aux situations où

le contexte de l’urgence est susceptible de modifier de manière substantielle

les recommandations. Deuxièmement, la littérature sur ce domaine est assez

pauvre et en général d’un niveau de preuve médiocre.

1. DESCRIPTION DES SITUATIONS CLINIQUES CONCERNÉES

1.1. EPIDÉMIOLOGIE

La transfusion en urgence concerne surtout les traumatisés graves, les

hémorragies digestives, les hémorragies obstétricales, et les ruptures d’ané-

vrysme aortique. Les autres causes notamment médicales sont plus rares.

Toutefois, il faut souligner la pauvreté des données épidémiologiques disponibles,

notamment en traumatologie. L’incidence de la transfusion sanguine chez les

traumatisés varie entre 5 et 15 % suivant les critères de sélection de gravité

des études. Ainsi, dans un centre d’accueil de traumatisés graves recevant

uniquement des patients via le SAMU, cette incidence est de 45 %, mais seu-

lement 25 % ont bénéficié d’une transfusion importante (> 6 unités). Très peu

d’études ont tenté de définir des facteurs prédictifs du recours à la transfusion

en traumatologie, aucune en ce qui concerne la transfusion massive. Or il s’agit

MAPAR 2005

342

d’éléments importants pour l’orientation préhospitalière des traumatisés graves

et il s’agira d’éléments cruciaux pour le recours à des thérapeutiques limitant le

saignement, par exemple le facteur VII activé [1]. Les rares études disponibles

sur ce sujet se sont limitées à des données très simples (prehospital index) du

fait de l’absence de médicalisation préhospitalière dans les pays où elles ont

été conduites.

La transfusion sanguine est un facteur indépendant du pronostic en traumato-

logie, que ce soit chez l’adulte [2] ou chez l’enfant [3]. La transfusion sanguine est

un facteur prédictif du développement de syndrome de défaillance multiviscérale

(SDMV) en traumatologie [4]. On doit regretter l’absence d’étude bien conduite

sur le plan méthodologique pour préciser la relation entre le saignement (et donc

la transfusion) et le développement d’une réaction inflammatoire (SIRS), d’un

syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), et d’un SDMV.

Le pronostic des chocs hémorragiques, en particulier en traumatologie, s’est

amélioré ces dernières années [5]. Parmi les facteurs allégués pour cette amé-

lioration, il convient de citer l’amélioration des techniques de réchauffement,

des techniques d’hémostase notamment chirurgicale (« damage control ») et

de radiologie interventionnelle, l’amélioration du traitement des coagulopathies,

et l’amélioration des procédures de délivrance du sang. Ainsi Cinat et al. [5], ont

observé une diminution de mortalité (16 vs 45 %) chez les traumatisés néces-

sitant plus de 50 unités de sang entre les périodes de 1988 à 1992 et de 1993

à 1997. La plupart des équipes considèrent que la quantité de sang transfusé

n’est pas en soi un critère valable d’arrêt de la réanimation, notamment en trau-

matologie [6]. De nombreux arguments cliniques laissent penser que la rapidité

de correction du choc hémorragique et par conséquent de la transfusion influe

favorablement sur le pronostic [7].

En obstétrique, l’hémorragie du post-partum est la première cause de

mortalité maternelle en France, responsable d’un tiers des décès [8]. L’incidence

de la transfusion en péripartum est faible, estimée à 1 à 2,5 % des accouche-

ments par voie basse et 3 à 5 % des accouchements par césariennes. Surtout,

il s’agit d’une hémorragie imprévisible puisque survenant dans 84 % des cas

chez des femmes sans facteur de risque particulier (placenta prævia, hématome

rétroplacentaire, multiparité) [9].

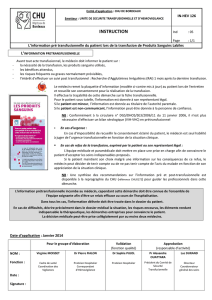

1.2. DÉFINITION DU DEGRÉ D’URGENCE

Afin de hiérarchiser les situations d’urgences, plusieurs textes de recomman-

dations font la distinction entre les urgences vitales immédiates, les urgences

vitales, et les urgences relatives [9, 10]. Cette distinction permet au médecin,

confronté à la situation d’urgence et prescripteur de la transfusion sanguine, de

parler un langage commun avec le médecin du site transfusionnel. Ces distinc-

tions sont également associées à des délais de délivrance des produits sanguins

dont certains font l’objet d’impératifs de nature réglementaire.

2. PROBLÈMES SPÉCIFIQUES DE L’URGENCE

2.1. SÉCURITÉ

Du fait de l’urgence de la transfusion sanguine dans certaines situations

cliniques, il y a un risque que des verrous de sécurité soient volontairement

supprimés par les acteurs de la transfusion. Il s’agit surtout de la vérification

du groupage du receveur au lit du patient, de l’envoi de deux groupes sanguins

Transfusion 343

prélevés sur le receveur par deux intervenants à deux moments différents, et

enfin de la vérification de chaque concentré érythrocytaire. Il est important de

rappeler à l’ensemble des acteurs de la transfusion que l’urgence augmente le

risque d’erreur transfusionnelle du fait même de ces comportements et que

rien ne les justifie. En revanche certaines recommandations peuvent diminuer

la tentation de se comporter ainsi :

• La mise en place rapide d’un cathéter artériel, de préférence par voie fémo-

rale en cas d’instabilité hémodynamique permet de faciliter les prélèvements

sanguins et donc de limiter la pratique illicite du prélèvement simultané

des deux tubes pour groupage sanguin par le même intervenant au même

moment [11].

• La pratique d’un prélèvement sanguin dés le début d’un remplissage vasculaire

rapide, et donc avant une dilution majeure, facilite la détermination du groupe

du patient, notamment lors du test ultime de compatibilité.

Enfin, il convient de rappeler qu’il est toujours possible de transfuser un patient

sans groupage transfusionnel, en obtenant du site transfusionnel des concentrés

érythrocytaires de groupe O. C’est d’ailleurs ce que font quotidiennement les

centres d’accueil des polytraumatisés à partir de leur dépôt de sang. Cette trans-

fusion se fait alors sous l’entière responsabilité du médecin qui transfuse et ne

dispense pas, bien entendu, d’un test de compatibilité ultime au lit du patient.

2.2. MÉTHODE DE MESURE DE L’ ANÉMIE

La nécessité d’une décision rapide de transfusion fait que celle-ci doit être

souvent prise à partir d’une mesure d’hémoglobine faite sur site par des appa-

reils de biologie délocalisée (Hémocue®) dont la précision de mesure, bien que

satisfaisante, est inférieure à celle du laboratoire (biais 0,6 g.dl-1 ou 5,4 %) [12].

Il convient donc de faire un choix entre rapidité (2 min vs au moins 30 min) et

précision. Le prélèvement artériel est plus fiable que le prélèvement capillaire

pour l’Hémocue®. L’utilisation de microhématocrites n’est pas recommandée en

raison d’une exposition plus importante du personnel au sang et de la possibilité

d’erreurs de grande amplitude par fuite du microcapillaire.

2.3. SEUIL TRANSFUSIONNEL

Les seuils transfusionnels (entre 7 et 10 g.dl-1 d’hémoglobinémie selon la

situation clinique) généralement proposés s’appliquent également aux situations

d’urgence [10]. Toutefois, deux facteurs liés à l’urgence sont susceptibles de

modifier profondément ces seuils transfusionnels. La nécessité d’anticiper et

l’hémostase. Enfin, la nécessité de raisonner en termes de circulation régionale

(cérébrale) est particulière aux traumatisés crâniens sévères.

Dans une situation de transfusion rapide avec poursuite du saignement, la

notion de seuil transfusionnel perd de sa force du fait du caractère dynamique

de la situation et des délais inévitables entre la valeur du taux d’hémoglobine

instantané, l’obtention de l’information sur ce taux, la décision de transfuser,

et la réalisation de la transfusion. Le médecin doit anticiper et donc accepter la

possibilité de dépasser le seuil transfusionnel s’il ne veut pas se retrouver dans

une situation d’anémie et/ou d’hypovolémie menaçante.

Les érythrocytes jouent un rôle important dans l’hémostase. Ils facilitent

l’agrégation plaquettaire et ils augmentent la probabilité d’interaction des

plaquettes avec la surface vasculaire. Sur des modèles expérimentaux in vitro,

la diminution de l’hématocrite s’accompagne d’une diminution de la surface

MAPAR 2005

344

vasculaire couverte par du thrombus [13]. Ceci a été récemment confirmé chez

l’animal in vivo [14]. Chez l’homme, on ne dispose que de preuves indirectes.

Par ailleurs, une corrélation entre les troubles de l’hémostase et l’aggravation

des lésions hémorragiques intra-cérébrales d’origine traumatique a été mise en

évidence [15]. Il paraît donc licite de considérer que la valeur de l’hématocrite/

hémoglobine (seuil transfusionnel) souhaitée en traumatologie doit prendre

en compte, non seulement les critères habituels liés au transport d’oxygène,

mais également son rôle dans l’hémostase. Toutefois, il faut souligner que ce

raisonnement ne s’applique pas à l’ensemble des situations de traumatologie,

mais à celles où l’hémostase constitue une préoccupation majeure et où le

saignement n’est pas accessible à une sanction chirurgicale et/ou de radiologie

interventionnelle. Il s’agit en pratique des traumatismes crânio-cérébraux sé-

vères, des hématomes rétro péritonéaux (saignement d’origine veineuse, non

embolisable), et des traumatismes hépatiques graves. Dans ces situations, un

seuil transfusionnel élevé est probablement à recommander. Néanmoins, il faut

souligner qu’aucun travail n’a cherché à déterminer le seuil optimal dans ces

situations avec comme objectif d’optimiser l’hémostase. La plupart des équipes

appliquent dans ces situations cliniques un seuil de l’ordre de 9 à 10 g.dl-1 de

manière empirique.

L’anémie sévère fait partie des causes d’agressions cérébrales secondaires

d’origine systémique (ACSOS) des traumatismes crâniens sévères. En effet,

l’anémie sévère contribue à l’hypoxie tissulaire dont on sait qu’elle potentialise

la défaillance énergétique cérébrale post-traumatique et précipite l’apparition

de l’œdème intra-cellulaire. L’anémie diminue le transport d’oxygène ce qui

induit une augmentation du débit sanguin cérébral similaire à celle observée

lors d’une diminution hypoxique du transport d’oxygène. Cependant, lors de

l’anémie, l’augmentation du débit sanguin cérébral n’est pas seulement due à

la vasodilatation par autorégulation mais aussi à une diminution des résistances

visqueuses. Ces deux facteurs adaptatifs ont des influences opposées sur le

volume sanguin cérébral et donc la pression intracrânienne (PIC). La vasodilata-

tion augmente le volume sanguin cérébral et la PIC, notamment lorsqu’il existe

une hypertension intracrânienne [16]. La diminution des résistances visqueuses

de son côté provoque une vasoconstriction des gros troncs et diminue la PIC

notamment en cas d’hypertension intracrânienne. La correction de l’anémie fait

donc partie de la réanimation des patients ayant un traumatisme crânien sévère.

Le seuil transfusionnel classique (7 à 8 g.dl-1) nécessite d’être relevé chez certains

patients ayant un traumatisme crânien sévère. Toutefois, l’anémie est rarement

responsable isolément d’une souffrance cérébrale. En pratique, il convient de

réserver l’augmentation du seuil transfusionnel aux patients dont la PIC reste

élevée et la saturation veineuse jugulaire en oxygène (SjO2) basse, malgré un

traitement conventionnel approprié. La plupart des équipes recommandent un

seuil de 9 voire 10 g.dl-1 dans ces conditions, mais il convient de reconnaître

qu’aucun travail n’a démontré la pertinence clinique en terme pronostique de

ces recommandations. Ce point n’a d’ailleurs pas été abordé dans les récentes

recommandations pour la pratique clinique [17]. Enfin, là encore, l’anticipation

peut amener le clinicien à transfuser précocement un traumatisé crânien sévère

sur des critères incomplets.

Il n’est pas impossible que des études randomisées bien conduites condui-

sent à une politique plus restrictive de transfusion sanguine chez les traumatisés

Transfusion 345

crâniens comme cela a été démontré dans d’autres circonstances cliniques. Cette

hypothèse mérite d’être testée. En ce qui concerne les hémorragies digestives,

il faut également souligner l’absence de données permettant de recommander

un éventuel seuil transfusionnel.

2.4. CHOIX DU GROUPE TRANSFUSÉ (ANNEXE 1)

La plupart des recommandations suivantes sont de nature réglementaire.

Dans le cadre des urgences vitales immédiates et des urgences vitales, la distri-

bution doit être effectuée sans délai, éventuellement sans groupe sanguin et sans

recherche d’agglutinines irrégulières (RAI) : sang O RH :-1, KEL :-1, voire sang

O RH :1 (si possible RH :-3,-4), KEL :-1 et dépourvu d’hémolysine. En présence

de données valides d’immuno-hématologie, il est recommandé de distribuer du

sang KEL :-1 dans tous les cas, RH :-1 si le phénotype du patient est RH :-1, et

RH :1,-3,-4 si le phénotype du patient est RH :1 [10]. La distribution de sang doit

être réalisée avec des produits dont la qualification est la plus proche possible

du phénotype érythrocytaire du patient tout en tenant compte en priorité :

• Des patients de sexe féminin en âge de procréer.

• De la présence d’allo-anticorps anti-érythrocytaires.

• De la possibilité de transfusion ultérieure et de l’espérance de vie raisonna-

ble [10].

Dans le cadre des urgences relatives, l’ensemble des examens immuno-

hématologiques peut être réalisé, avec toutefois, la possibilité de requalifier le

degré d’urgence à tout moment en fonction de la situation clinique [10].

Lorsque les procédures prévues sont respectées, la transfusion de sang de

groupe O en l’absence de données immuno-hématologiques est sûre, notam-

ment en traumatologie [18].

2.4. DÉPÔTS DE SANG

Il est demandé aux établissements de santé et aux sites transfusionnels

de s’organiser pour définir les modalités à mettre en place pour répondre au

mieux à l’urgence transfusionnelle [19]. Ceci suppose d’avoir défini le maillage

régional entre services d’urgence et sites transfusionnels pour pouvoir dispo-

ser de concentrés érythrocytaires dans un délai inférieur ou égal à 30 min [10],

notamment pour les urgences obstétricales [9, 20]. Trois solutions sont possibles

pour satisfaire cet objectif :

• Présence d’un site transfusionnel de l’Etablissement Français du Sang (EFS)

à proximité.

• Organisation d’un dépôt de sang ayant une autorisation d’attribution dans

l’établissement de santé.

• Organisation d’un dépôt d’urgence vitale autorisé dans l’établissement de

santé [10]. Toutefois, le nombre de dépôts d’urgence vitale doit être réduit à

son strict minimum et le stock doit être volontairement réduit. Son but est en

effet d’assurer la survie pendant le temps d’acheminement des autres pro-

duits sanguins. Il est conseillé qu’il ne soit constitué que de deux concentrés

érythrocytaires 0 RH :-1,-2,-3 KEL :-1 et de deux concentrés O RH :1,2,-3,-4,5

KEL :-1 [10]. Certains établissements de santé ont créé des dépôts d’urgence

vitale alors qu’il existe un site transfusionnel de l’EFS en leur sein. Il s’agit de

situations exceptionnelles correspondant à l’accueil fréquent d’urgence vitale

immédiate (centre d’accueil des polytraumatisés) associés à des situations

d’éloignement du site transfusionnel. Pour toutes les maternités, il est recom-

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%