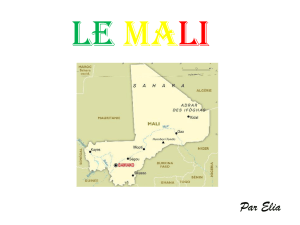

Développement territorial au Mali : Analyse Genre - Thèse

Telechargé par

Salifou Koné

Salifou Koné-projet de thèse-Genre et Développement territorial au Mali

1

Projet de thèse

Analyse des déterminants du Développement territorial

Introduction

Mesurer l’effort de la femme dans le développement socioéconomique, n’est pas

chose aisée au Mali, surtout en milieu rural et ce pour des nombreux obstacles liés aux normes

sociales et à des stéréotypes que les sont attribuées par la société. Les rôles de

soumissionnaires, de gardiennes, de ménagères entre autres, font d’elles des actrices entrant

en second plan, dans les activités de développement. Plusieurs constats confirment cet état de

fait, à savoir les difficultés d’accès aux facteurs de production, le faible pouvoir décisionnel,

mais aussi une organisation incommode et inefficaces entre les femmes elles-mêmes. Ce cas

de figure est aussi fréquent chez les jeunes à la différence que les jeunes hommes sont enclins

à l’exode et à l’immigration, lorsqu’ils se sentent marginalisés.

Le corollaire de ce phénomène se situe à deux niveaux, rural et urbain. Au niveau

rural c’est la persistance de la pauvreté ; vu que nombre de femmes ne sont pas assistées

financièrement dans leurs activités ménagères. Elles s’occupent elles-mêmes des dépenses

afférent à l’alimentation familiale, à l’habillement et souvent mêmes à la santé des enfants.

Avec un taux de fécondité allant à 6,1 enfants, ce statut de dépensière met considérablement

la femme rurale dans une posture de pauvreté structurelle. Au niveau urbain, c’est la

croissance démesurée résultant d’un exode rural massif des jeunes, se traduisant par une

urbanisation anarchique accompagnée de la multiplication des zones d’exclusion. Le constat

qui en découle à ce niveau est que cette urbanisation excessive et démesurée empêche les

villes de jouer leur rôle de dynamisation économique. Pour cause, l’émigration par étapes au

niveau des villes moyennes rend absent ou faibles, les relations interurbaines (J. LAPEZ-

2014). Une dynamisation de développement des territoires basée sur une articulation

optimale entre aménagement du territoire, déconcentration et décentralisation tout en mettant

l’accent sur le genre, s’impose. Notamment la mise en place d’un système de gouvernance

favorisant les conditions financières, alimentaires et nutritionnelles, éducatives,

institutionnelles et organisationnelles des jeunes et des femmes.

Salifou Koné-projet de thèse-Genre et Développement territorial au Mali

2

Les Collectivités Territoriales, issues de la décentralisation, ont été armées dans le

but de faire face aux différentes problématiques liées au bien-être inclusif et durable. Car l’un

des grands enjeux de la décentralisation, est la participation des populations locales à la

dynamisation du développement socioéconomique et inclusive des territoires.

Pendant 20 ans, ces collectivités territoriales ont été mises à l’œuvre faces à ces

enjeux. Mais malgré cet état de fait, les résultats escomptés n’ont pas été à la hauteur des

attentes.

Le présent document, projet de thèse, donne des esquisses de cadrage des

investigations à mener pour analyser la dimension genre dans le développement territoriale à

travers une évaluation de la dynamique du développement des collectivités territoriales de

2000 à 2020. A ce titre, il a été rédigé en vue de l’inscription à l’Institut Universitaire de

Pédagogie (IUP) dans l’optique d’un possible encadrement des expertises Nord-Sud et de

mobilisation des ressources nécessaires.

Salifou Koné-projet de thèse-Genre et Développement territorial au Mali

3

Contexte et justification

Estimée à 19 973 000 hbts en 2019

1

, la population malienne est représentée à 49,6% par les

femmes et plus de 80% par les jeunes. Plus de 74% des maliens vivent en milieu rural et sont

plus touchées par la pauvreté.

Le Mali fut l’un des premiers pays en Afrique à s’intéresser à l’idée du développement des

territoires de par la mise en place des outils et actions de décentralisation et de développement

local; la finalité étant de palier la problématique de pauvreté au Mali. Cependant, il faut

reconnaitre que malgré la mise en place et l’adoption des politiques et actions de

décentralisation et de développement local, et ce, depuis l’avènement de la démocratie, cette

problématique demeure.

Plusieurs explications en lien avec la mauvaise gouvernance au niveau national, infranational

et local ont été évoquées.

La quasi-totalité des données statistiques (EMOP), affirment que l’économie du Mali

repose sur l’Agriculture et qu’elle emploi plus de 80% de maliens surtout en milieu rurale. Le

milieu rural qui abrite cette activité substantielle à hauteur de 85,6%, est malheureusement la

plus touchée par les phénomènes naturels et anthropiques, allant à l’encontre du bien-être

socioéconomique et environnemental. Au rang de ces phénomènes, on peut citer la pauvreté

économique et financière, l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, la dégradation

environnementale, le chômage, etc.

Nombre d’auteurs admettent également que les femmes et les jeunes sont les plus exposés

à ces phénomènes ; surtout les femmes. Tout d’abords, elles sont piégées démographiquement

par l’abondance des enfants. A cause des occupations familiales, elles n’ont pas le temps pour

les activités économiques. Ensuite elles n’ont pas le libre accès aux terres cultivables, dû à

plusieurs facteurs que sont les us et coutumes, les spéculations foncières et la croissance

démographique (Oumarou I. -2008). Enfin, elles ne bénéficient pas d’accès aux services

1

Enquête Modulaire et Permanente auprès des ménages (EMOP-2019)

Salifou Koné-projet de thèse-Genre et Développement territorial au Mali

4

financiers, car les fond contractés sont insuffisants et ne permettent pas de générer de revenus

conséquents (DIOUF A.-2013 ; Oumarou I-2008). Quant aux jeunes, plusieurs facteurs leurs

incombent : Les travaux pénibles et sans revenus de l’agriculture et l’extrême pauvreté

2

, les

mauvaises perspectives d’emplois, dû à la situation socioéconomique du pays. A ceux-là

s’ajoutent les manques ou insuffisances des services sociaux de base (eaux potables, santé de

qualité et abordable, éducation pour tous).

Cependant, plusieurs statistiques affirment que les femmes et les jeunes, jouent et ont

un grand rôle à jouer dans la promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, dans la

valorisation des ressources locales et les services sociaux de base.

L’Etat malien, à travers ses actions de développement, à toujours pris en compte les

préoccupations des femmes et jeunes. L’une des actions les plus importantes fut la

décentralisation. La décentralisation qui est définie comme étant, une modalité d’organisation

institutionnelle de l’administration par laquelle l’Etat centrale transfère une partie de ses

attributions et moyens aux collectivités territoriales (KEITA et al, 2017), a été un moyen

préconisé, en réponse aux inégalités de bien-être, liées au genre, à l’âge et à l’espace ; dans

la mesure où l’une des ambitions de la décentralisation repose sur le postulat que la gestion de

proximité peut promouvoir le développement local inclusif et durable en optimisant la

mobilisation des énergies et ressources locales, souvent latentes, et en rationalisant les

décisions de dépenses, ce qui est source d’efficacité.

En effet, les collectivités territoriales, issues de cette démarche, qu’est la

décentralisation ont eu la charge, depuis leur création, d’accommoder les politiques et

programme de l’Etat aux réalités de leur territoire respectif. Il s’agit de promouvoir le

développement territorial à travers les outils/instruments juridiques, économiques,

institutionnels et financière qui leur ont été transféré. Il est également admis que l’Etat

encourage les organismes de coopération à opérer sur le territoire national pour la cause du

genre au Mali.

Cependant, malgré ces innombrables actions traitant les questions liées au genre,

l’autonomisation économique et financière des femmes et des jeunes, en milieu rural plus

particulièrement, restent toujours des défis à relever. L’analyse des indicateurs

sexospécifiques montre toujours un déséquilibre au niveau local, dans l’acquisition des terres

2

Les revenus générés par les cultures de rente, surtout le coton en zones cotonnières, sont monopolisés par les

chefs de ménages.

Salifou Koné-projet de thèse-Genre et Développement territorial au Mali

5

cultivables, dans l’accès au financement, aux pratiques entrepreneuriales, aux pouvoirs

décisionnelles, aux postes nominatives, dans l’exercice de certaines fonctions. Les

collectivités territoriales, étaient pourtant les mieux placées pour relever ces défis, eu égard à

leurs missions et prérogatives financières qui leur sont assignées par l’Etat centrale. Bref, les

collectivités territoriales sont considérées comme étant le noyau central dans la réussite du

pari du développement territoriale.

Le développement territorial, dont il s’agit ici, est le développement local enrichi par

l’intégration de trois dimensions essentielles, à savoir le territoire, les parties prenantes et les

usages des sols (Torre A.-2016). Il fait allusion à la production collective, résultant des

actions d’un groupe humain, avec les citoyens, ses dispositifs de gouvernance et son

organisation. Cette notion soutient que les territoires ne sont pas seulement des entités

géographiques. La finalité de tous ceux-ci est, l’acquisition du bien-être inclusif et durable et

que l’inclusive comprend en grande partie les femmes et les jeunes. Ce qui nous amène à faire

une analyse “genrée’’ dans la dynamique du développement territoriale au Mali, pour mieux

appréhender l’implication de l’action public et privé, face aux enjeux du développement

socioéconomique en milieu rural.

Revue de la littérature

Nombre d’auteurs (Guétat H et al-2015 ; Torre A., 2015, 2016 ; Courlet C.-2008 ;…) et

instituts de recherche (FAO-2011, CFSI-2019, RECOFEM-2007, CEDEAO-2018,…) se sont

beaucoup prononcés sur la dimension genre, sur les rapports entre femmes, entre femmes et

hommes, entre femmes et sociétés, le rôle de la femme dans l’économie nationale, rurale,

locale et international. Egalement il existe une large littérature pour ce qui est du

développement territoriale, du développement local, de la décentralisation, du développement

rurale. Mais très peu de ces écrits traitent de la dimension genre dans un processus de

développement territorial ; et ce, dans un pays avancé en matière de décentralisation en

Afrique de l’Ouest, retardé en matière de développement socioéconomique. Encore moins

lorsqu’il s’agit de faire une analyse de la dynamique de développement des collectivités

territoriales en lien avec les acteurs/trices et le territoire, selon les théories de l’économie

territoriale dans un contexte malien.

La notion de Genre et son évolution

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%