Recherche de la vérité de Malebranche : Analyse de la structure logique

S. Marchand LLHUM 231, notes de cours du 16 mars 2008

LLHUM, 231 : Malebranche, De la recherche de la vérité, Xème éclaircissement

Attention : il ne s'agit ni de l'explication de texte rédigée, ni même d'un brouillon, mais des notes

d'un TD qui avait pour ambition de rendre claire le plan et la structure de l'argument logique d'un

texte, en vue de l'écriture d'une explication de texte.

Malebranche, 1638-1715 : philosophe cartésien, ie appartient à l'ensemble de ces philosophes qui

ont été marqué par l'événement de la pensée cartésienne et ne peuvent penser qu'à partir d'elle. Dans

le même cas on peut parler aussi de Spinoza ou Leibniz, même si ces deux derniers cherchent

précisément à se sortir du cadre de la pensée de Descartes en le discutant. En ce sens Malebranche

est moins original, même s'il représente une forme d'évolution par rapport à la pensée de Descartes,

notamment sur l'importance de l'union de l'âme et du corps.

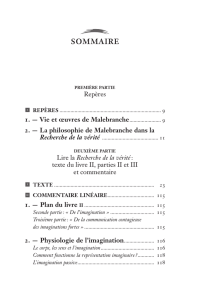

Les textes de Malebranche :

•De la recherche de la vérité. (1674-1675) , auxquels s'ajoute des éclaircissements à la

manière de Descartes et les Objections et les réponses aux objections faites aux Méditations

Métaphysiques

•Traité de la nature et de la grâce (1680)

•Traité de morale

•Entretiens sur la métaphysique, sur la religion et sur la mort (1688)

•Entretien d'un philosophe chrétien et d'un philosophe chinois sur l'existence et la nature de

dieu (1708). : http://fr.wikisource.org/wiki/Entretien_d%E2%80%99un_philosophe_chr

%C3%A9tien_et_d%E2%80%99un_philosophe_chinois

Ce dernier texte peut être intéressant pour notre explication : un texte écrit à l'occasion du succès

rencontré par la philosophie de Malebranche dans les communautés chrétiennes de Chine

évangélisées par les Jésuites. Malebranche entreprend de démontrer la notion de Dieu à partir d'une

discussion précise d'une philosophie chinoise.

Avant de faire le plan logique, un peu de clarification de la lettre :

–« je suis certain qu'il n'y a point d'homme au monde qui ne le puisse voir aussi bien que moi » =

je suis certain que tout le monde le voit comme moi

–« raison universelle » : ie à première vue au moins, une raison présente en chaque de nous.

Universus : la totalité. A opposer bien évidemment à « raison particulière » ; à rapprocher de

l'expression « souveraine raison ».

–« tout ce qu'il y a d'intelligence » : ie tous les êtres intelligents : se demander ce que cela

signifie. Hypothèse qu'il y a plusieurs formes d'intelligence, ou manière de dire les hommes ?

Peut-être une expression qui inclut Dieu ?

–Mettre en valeur l'expression : « des raisons qui ne sont pas raisonnables »

B) Faire un plan logique du texte : ie identifier toutes les articulations logiques.

Pour faire un plan logique, il faut aller du plus simple au plus compliqué, ie des structures

les plus évidentes à celles qui sont plus fines, quitte à reprendre le travail de départ.

Le texte se présente d'abord en deux parties :

1) démonstration de l'existence de la raison universelle + une série d'exemples

1

S. Marchand LLHUM 231, notes de cours du 16 mars 2008

2) précision : différence entre raison universelle/raison particulière

Ensuite on va dans les détails :

- comprendre la structure de la première démonstration

- comprendre la structure de la seconde partie

- comprendre le sens de l'enchaînement entre les deux

1ère partie

a) la première démonstration : elle est assez structurée.

1) Majeure : Enoncé d'un fait à plusieurs faces :

A) je sais que :

i) 2+2 = 4

ii) « il faut préférer ami à son chien ».

B) et je sais que tout le monde le voit aussi bien que moi.

Il y a ici deux choses à commenter :

–quelle est la proposition autour de laquelle tourne la démonstration ? la seconde évidemment,

c'est-à-dire la proposition réflexive, non seulement je sais mais je sais que je le sais et que tout

le monde le sait. Une démonstration qui part donc d'un sentiment, ou d'une pure expérience de

pensée, mais qui a pour Malebranche une valeur objective. C'est cette valeur qu'il s'agit de

démontrer.

–Quel est le point important de la première proposition ? Le choix des exemples. Le premier

point est important surtout pour les deux exemples que Malebranche considère comme

équivalent, et qui montrent que pour lui la connaissance morale est de nature équivalente à la

connaissance mathématique. Il y a donc une thèse sous-jacente dans cette démonstration qu'il

faut essayer de rendre : non seulement Malebranche démontre l'existence d'une raison

universelle, ie d'une norme commune de rationalité mais il en fait une norme commune valable

pour la science et la morale.

Ce dernier point est important, cependant la démonstration ne tourne pas autour de cela. Le nerf de

la démonstration c'est bien la conscience que je peux avoir de la connaissance des autres. D'où la

deuxième proposition, la mineure dûment introduite par « or ».

2) Une proposition qui énonce un fait particulier autour duquel toute la démonstration tourne

: « je ne vois pas ces vérités dans l'esprit des autres et ils ne voient pas dans le mien ». On peut

comprendre cette étape ainsi : si je sais que tout le monde le sait, cela peut-être :

–soit que je l'ai appris d'eux.

–Soit que je partage quelque chose en commun avec eux qui fait que je fais la même expérience

qu'eux.

Evidemment la première hypothèse est absurde : elle n'est pas à la mesure de la thèse discutée,

puisqu'il s'agit de dire non pas que « certains hommes le savent », mais « tout le monde le sait », et

la formulation par double négation a rhétoriquement la valeur d'une façon de renforcer cette thèse :

non pas « personne le sait », mais « personne ne l'ignore ». Un énoncé à valeur universelle ne peut

être affirmé

–soit qu'on le sache par expérience (a posteriori) mais alors cela demande d'avoir demander à

chacun des éléments du groupe ce qu'il sait (ce qui est absurde de toute façon puisque la thèse

implique en réalité tous les hommes, quelques soient les temps, les conditions, ...une expérience

qu'on ne peut pas faire)

–soit qu'on le sache a priori , c'est-à-dire avant toute forme d'expérience.

2

S. Marchand LLHUM 231, notes de cours du 16 mars 2008

Il s'agit bien de cela dans ce texte : affirmer qu'on a connaissance de ce que les autres ont

connaissance sans pour pouvoir le vérifier expérimentalement. Quelque chose qui tient donc à la

définition de l'homme, de qu'il peut savoir, et même de ce qu'il doit savoir et penser. Ici l'affirmation

de la raison universelle permet de fonder une expérience commune de rationalité.

Ce qui est fort dans ce texte, c'est que de cette évidence Malebranche tire un savoir. C'est parce que

je sais que tout le monde sait que 2+2=4 que je peux conclure à l'existence d'une raison universelle.

3) Conclusion du raisonnement : Donc il y a une R universelle qui éclaire tout ce qui est

intelligent

Quand un raisonnement est bien fait, la conclusion est évidente, on a déjà compris dans le lien entre

la Majeure et la mineure. Ce que je sais, je le sais grâce à la raison. Mais si je sais que les autres

savent, c'est qu'ils ont la même raison que moi, ils suivent les mêmes règles de raisonnement, ils

partagent aussi (c'est l'idée de l'exemple moral) un ensemble de valeurs que Malebranche tient pour

rationnelles, par exemple préférer « son ami à son chien ».

b) Passage à la seconde démonstration (par l'absurde) et introduction de l'exemple des

chinois.

On peut se demander pourquoi refaire la démonstration. En droit, cette démonstration n'ajoute rien,

pourquoi alors insister.

Les exemples permettent de vérifier la thèse concrètement et surtout de bien saisir toutes les

conséquences de la démonstration. Souvent ce sont des exemples pédagogiques qui permettent de

comprendre les conséquences d'une démonstration ou d'une thèse. Ce peut être aussi une façon de

tester sur la réalité le sens de la démonstration. Ici Malebranche refait le raisonnement avec

l'exemple des chinois.

L'exemple des chinois est important. Pour plusieurs raisons. On a vu que le modèle de la Chine

consistait déjà un problème pour Malebranche. C'est un problème depuis Montaigne, celui de la

confrontation des cultures. La variété des cultures et des usages confrontée à l'idée de l'unité de

l'humanité. Comment concevoir l'unité de l'humanité : où se trouve l'humanité. Une question

d'autant plus pressante en liaison avec la religion catholique : quelle justice y a-t-il à considérer

comme perdu et damné tous les hommes qui n'ont jamais connu ni pu connaître la révalation du

Christ. Que les libertins soient perdus c'est compréhensible, mais les chinois, cela l'est moins. Ce

sont des questions que se posent déjà les pères latins avec notamment Augustin.

Mais ici la question n'est pas celle de la religion, c'est celle de la raison, ce qui rend peut-être les

choses plus faciles, sauf pour la question de la morale.

L'exemple des chinois est cependant introduit par une forme de raisonnement. La question

est de savoir s'il est question du même raisonnement ou d'un autre ?

En réalité c'est le même raisonnement qui prend une forme de raisonnement par l'absurde,

mais qui tourne autour du même fait :

–si les chinois n'avait pas la même raison que moi, je ne pourrais pas être certain comme je le

suis que 2+2= 4

–or, je suis certain que ...

–donc la raison est la même, ie la raison universelle existe

c) conclusion de la première partie ; énoncé de la thèse.

« la raison que nous consultons quand nous rentrons en nous-même est une raison universelle ».

La question qu'il faut se poser est de savoir s'il s'agit de la même formulation, ou s'il n'y a pas une

petite différence. En réalité Malebranche introduit une nouvelle question : « si nous rentrons en

nous-mêmes ».

Cette précision introduit en réalité une nouvelle clause qui correspond à une précision de la thèse.

Ce qui veut dire que sans cela la thèse est fausse ou incomplète.

3

S. Marchand LLHUM 231, notes de cours du 16 mars 2008

Se demander pourquoi permet de comprendre la progression réelle du texte.

En effet, sans cette précision, la thèse de Malebranche ne tient pas le coup. Il y a plein de cas où l'on

sait que tel ou tel homme ignore non seulement qu'il faut préférer son ami à son chien, mais aussi

même que 2+2=4 ! Les cas de folie, les enfants, les erreurs, etc....Donc ce savoir est en réalité un

savoir particulier qu'il faudra définir.

On voit bien cependant qu'en faisant cette objection on a affaire à des cas de rationalité altérée : la

question est donc de savoir ce qu'on doit en faire. Il faut leur faire une place mais peut-être ne faut-

il pas en faire une objection à la position de Malebranche.

2ème partie.

Le sens de cette deuxième partie est donc d'allure concessive : il s'agit de montrer qu'on est capable

de répondre à une objection. Il faut préciser le sens de cette objection et voir en quoi cela fait

progresser la thèse.

Il faut l'identifier l'objection à laquelle cette partie cherche à répondre, et en quoi la concession

implique une reformulation de la thèse. L'objection qui n'est pas exprimée pourrait être celle-ci :

« pourtant certains hommes préfèrent leur cheval à leur cocher », certains hommes ont une

préférence morale différente. Là encore le raisonnement passe par l'épreuve d'un exemple ou d'un

contre-exemple. Que faire quand on prend l'exemple de l'homme qui préfère son cheval à son

cocher ?

–on notera que le sens du principe moral a un peu changé. Il ne s'agit plus de dire « préférer son

ami à son chien » mais « préférer son cocher à son cheval ». Il s'agit d'une référence à un

exemple, mais il montre bien le principe qui est en jeu, ie la question de la préférence pour

l'homme, le sentiment de fraternité entre les hommes, l'idée qu'il y a un lien entre les hommes

quelque soient leur culture et qui est lié à leur condition d'homme par opposition aux liens qui

nous unissent aux vivants, ou aux liens particuliers que l'on peut nouer non pas vis-à-vis de tous

les animaux, mais de certains animaux.

–Il faut donc donner une explication de ce comportement : d'où la distinction entre deux formes

de R : la raison universelle et « celle de l'homme passionné ». On peut se demander pourquoi

cette distinction, pourquoi ne pas disqualifier tout court l'homme passionné, pourquoi parler

encore de raison ? Parce que ce comportement n'est pas irrationnel, il a une certaine forme de

régularité ; ce comportement a des « causes » (autre sens du mot raison ») mais ce sont des

raisons particulières, ie elles ne conviennent qu'à lui, elles ne peuvent s'expliquer, se

transmettre, se partager...

–La raison particulière suppose un autre rapport à la raison : elle n'est pas raisonnable, elle est

juste motivée par des causes particluières (histoire, intérêt...)

–Il faut donc redéfinir la R universelle, souveraine raison : on doit essayer d'y accéder ; une

norme de ce qu'on pense, toute forme de position extérieure à cette raison est une raison

particulière, ie une cause, mais pas une raison rationnelle.

Une position qui permet de fonder la rationalité et la morale : la morale, c'est retrouver ce que

préconise la raison universelle.

C'est donc un texte qui produit l'existence :

–une raison universelle

–une morale universelle susceptible de transcender toutes les positions particulières.

–Il faut se demander si la portée du texte est limitée par l'affirmation de départ ; l'évidence de la

connaissance des principes de la raison universelle, car on voit

1) que cette expérience est indubitable en ce qui concerne les vérités scientifiques et surtout

mathématiques. On a bien à faire à une raison commune.

4

S. Marchand LLHUM 231, notes de cours du 16 mars 2008

2) qu'il est tout-à-fait légitime et souhaitable de demander la même expérience en morale. Il

y a bien une nécessité ou une exigence d'universalité en morale. Quand on cherche à agir bien on ne

se contente pas de le faire dans un contexte particulier culturel, on exige qu'il y ait une universalité

de la règle à laquelle on obéit, sinon on ne voit pas pourquoi appeler cela morale.

3) en même temps on peut se demander si cette universalité est une expérience aussi

courante que ce que dit Malebranche. Il peut y avoir des différences de points de vue, et la question

est de savoir si cette différence peut être uniquement expliquée comme une forme d'erreur. C'est le

problème du relativisme : comment concevoir à la fois l'unité de la raison, l'existence de

quelque chose comme une raison universelle et la reconnaissance de valeurs différentes, et

peut-être contradictoires ?

5

1

/

5

100%