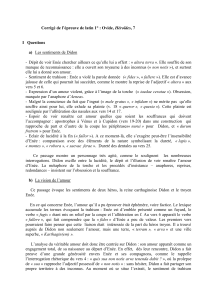

Le suicide de Didon

Le roman d’Eneas est un roman anonyme dont on estime la date du premier

manuscrit à 1160, il relate les aventures d’Eneas, ancêtre mythique du peuple

romain. Bien que l’oeuvre se veut une mise en roman ou une translatio de l’Eneide

de Virgile, l’écriture cléricale se ressent dans la prise de certaines libertés parmi les

translations fidèles du modèle antique, cette liberté dans l’écriture invite à penser

l’oeuvre comme création littéraire, où l’épopée latine se voit supplantée par un récit

romanesque à la thématique de l’amour, qui se trouve être le thème principal de

l’extrait que nous allons étudier à savoir le suicide de Didon, aux pages 164 à 168

des vers 2054 à 2158.

L’extrait constitue le point d’orgue de l’épisode carthagien qui relate les amours

d’Eneas et de la reine Didon, un amour placé sous le signe de la démesure en

raison de son caractère fatal. Didon est présentée comme une figure tragique

ambivalente par excellence à l’instar de son modèle antique ; à la fois souveraine

mais impuissante, courtoise mais intempérante. Elle se présente comme un piège

pour Eneas en le retenant dans un Carthage merveilleux, mais finit paradoxalement

piégée de son amour : le départ d’Eneas mènera sa passion à un point

paroxystique.

Il s’agira dès lors de montrer comment l’écriture romanesque cléricale repense le

tragique de la figure de Didon.

Nous verrons dans un premier mouvement allant jusqu’au vers 2075 que le soliloque

de Didon laisse penser à l’abandon d’une fatalité divine pour tendre vers un drame

humain, puis nous aborderons le traitement de la dualité de Didon qui s’opère à

mesure qu’elle rentre dans la déraison, enfin dans un dernier mouvement

commençant au vers 2110 nous verrons que l’écriture cléricale transparaît par une

rupture du modèle virgilien dans le traitement de la mort de Didon.

L’extrait s’ouvre sur l’éloignement d’Eneas, désigné par “li vassaus”, le vassal

désigne un homme libre sous la protection d’une autre personne en échange de

l’accomplissement de certains devoirs, cette périphrase vient donc souligner la

nécessité du départ d’Eneas qui, placé sous la protection divine, se doit de quitter le

monde merveilleux de Carthage afin d’accomplir sa destiné. Ce départ précipité par

le devoir laisse Didon impuissante et en proie à une prise de conscience tragique ; à

mesure que l’objet de sa passion s'éloigne, la mort se rapproche d’elle, comme le

souligne la coordination de ces idées dans les deux premiers vers “Quant voit que li

vassaus s’en vet, et que l’amor a mort le tret” (Quand elle voit que le vassal s’en va

et que l’amour l’entraîne vers la mort).

La paronomase “l’amor a mort” est un point culminant de sa prise de conscience,

pour la première fois Didon insuffle à la mort un sens littéral, qui jusqu’ici était

supplanté par un emploi métaphorique. Cette idée d’un amour lié à la mort est

intrinsèque à la figure virgilienne et tend à ériger Didon en victime de la fatalité. Le

verbe dementer au vers suivant revêt également un caractère fatal, en effet il

désigne le fait de se tourmenter jusqu’à la perte de la raison ; on devine dès lors que

la folie va s’emparer de Didon, la conduisant au suicide.

Il s’en suit alors un soliloque aux modalités interrogatives nombreuses, prenant une

allure de tirade tragique. Un tragique toujours perceptible par l’omniprésence de la

mort, on remarque par exemple la reprise du deuxième hémistiche “qui ne m’oci”

(cad qui ne me tue) aux vers 2059 et 2063, ces deux rimes en “oci” viennent

encadrer la rime “vie” ; il s’agit d’un troisième élément fatal, le sort de Didon apparaît

définitivement scellé, elle même qui se dit “escharnie” cad outragée emploie le terme

“hayr” en parlant de sa vie, son amour et son honneur se trouvant bafoués, il ne lui

reste que la haine de sa propre vie, ainsi que le regret qui s’exprime clairement dans

la suite de ce soliloque.

En effet on trouve six vers anaphoriques interrogeant le passé avec une valeur

presque assertive, il s’agit de montrer le caractère vain de ses souffrances, cad

pourquoi le destin a fait venir Eneas dans sa vie pour finalement le lui reprendre.

Ces vers forment également une rétrospective de ses amours avec Eneas, dont le

caractère charnel est clairement évoqué. Didon semble enclavée sur le plan

temporel : elle ne peut changer les évènements passés, ni envisager un avenir

heureux, on note que les verbes au futur sont associés à des négations (nel verrai,

ne vendra), la mort sonne alors comme une délivrance. Elle n’attend plus rien du

destin, comme le montre le vers 2062 : “Quant li dieu n’ont de moy merci” (cad

“Puisque les dieux n’ont pour moi pas de merci”), il s’agit ici de la seule référence

aux dieux païens, un fait notable et caractéristique de la translatio qui vient rompre

avec l’élément topique des textes antiques qu’est l’apostrophe aux dieux ;

l’imploration de Didon laisse place ici à une introspection.

De plus, les dieux semblent être évoqués dans un sens figuratif, celui du destin, de

la fortune, et non comme des entités. Ainsi, Didon n’est plus l’instrument de la

machination des dieux, mais l’héroïne tragique d’un drame humain, celui des

passions. En effet, Didon est le théâtre d’un affrontement entre deux passions

opposées mais complémentaires qui jouent pour elle le rôle du Destin qui la mènera

à la mort ; la première est bien sûr sa relation courtoise avec Eneas, la seconde son

amour chaste pour Sychée, dont elle évoque la trahison au vers 2073-4 : “Pour quoy

trepassay je la foy que je plevis a mon seignor, Pour quoy me venqui si Amor”

(Pourquoi ai-je trahi la promesse que je fis à mon époux, pourquoi Amour m’a t il

ainsi vaincu ?), ici le seignor renvoie à l’époux, aussi maître du coeur de Didon,

souligné par la rime avec Amor, qui apparaît comme une entité dévastatrice : la

translation semble mettre un point d’honneur à la complexité des passions

humaines, en faisant de l’amour une divinité toute puissante, et innove dans une

certaine mesure en mobilisant à la fois une Didon furieusement amoureuse issue de

l’imaginaire de Virgile et chaste jusqu’à la mort comme dans la tradition grecque

reprise par Justin.

Le premier mouvement se caractérise donc par un discours tragique d’un genre

nouveau : la fatalité divine laisse place à un drame humain, dans lequel Amor mène

Didon à la deveri. S’il était plutôt question d’un discours pathétique jusqu’ici, le

soliloque va prendre une tournure autre en montrant une Didon ambivalente, d’abord

victime du destin, elle devient maîtresse du sien, d’abord faillible dans sa parole,

c’est au nom de celle-ci qu’elle prend la décision de se donner la mort ; ce deuxième

mouvement la voit également glisser vers la folie.

L’adverbe “Ore” que l’on pourrait traduire par “A cette heure”, ou “à présent” marque

une rupture ; il ne s’agit plus du temps du regret mais celui de l’action, on en trouve

d’ailleurs trois occurences en 14 vers. Didon ne se pose plus en victime d’un dessein

qui lui est supérieur, mais admet sa responsabilité en insistant sur sa transgression,

par l’évocation à deux reprise du terme “mentie” aux vers 2074, 2082 que l’on peut

traduire littéralement par “manquer à sa parole”. Paradoxalement, La translation

élève Didon en une figure de sagesse en lui insufflant une prise de conscience de sa

propre intempérance. Dans l’absolu, elle pourrait continuer de vivre en prenant un

autre seignor, cependant c’est une éventualité qu’elle refuse en l’évoquant par le

biais de questions rhétoriques, notamment lorsqu’elle dit : “Feray je dont tel

deshonneur ?” (Commeterai-je un tel déshonneur ?), une question à laquelle elle

répond deux vers plus tard : “Non feray voir, mielz vel morir quant autrement ne puis

garir” (“Je ne le ferai pas, mieux vaut mourir puisque autrement je ne peux guérir”).

Plusieurs choses sont à commenter ici ; tout d’abord le vers “Non feray voir, mielz

vel morir” fait écho au vers 1392 “Miex vel morir que je li mente” (cad je préfère

mourir que trahir) ; on remarque la reprise du même hémistiche mais cette fois ci

“morir” est placé à la rime, et prend ici un sens littéral : Didon va faire ici acte de sa

parole, préférant la mort au déshonneur de mentir une seconde fois ou en revenant

sur ce qu’elle avait dit à ses prétendants, comme elle l’avait annoncé : ironiquement,

Didon s’était déjà condamner elle-même par sa seule parole. Si de prime abord on

pourrait penser que ce passage est élogieux en mettant la bravoure de Didon à

l’honneur, cette idée est à nuancer : en effet rappelons que si Eneas n’était pas parti,

elle ne se serait pas donné la mort alors qu’elle aurait tout de même manquer à sa

parole.

Il s’établit alors une correspondance entre les derniers mots de son soliloque et la

disparition des bateaux : le chiasme des vers 2092-93 “Tant entendi a dementer et li

Troyen a singler” (Elle s’emportait tant dans ses tourments, et les troyens étaient

tant occupés à naviguer”) vient illustrer l’idée de l’éloignement d’Eneas rapprochant

Didon de la mort ; dans les vers qui suivent nous pouvons lire “Donques cuida de

duel morir, son vis debat, ses cheveulz ront” (elle crut alors mourir de douleur, elle

se lacère le visage et s’arrache les cheveux”). Elle meurt symboliquement ici, car

tout espoir de revoir Eneas est révolu : la douleur est telle qu’elle mène à une

pulsion mortuaire, d’atteinte à la chair. Le motif de l’auto mutilation qui accompagne

la douleur est un thème récurrent de la littérature romanesque, ici ce motif est hérité

de Virgile, qui dépeignait Didon arrachant ses cheveux blonds , le translateur vient

accroître la douleur de Didon en lui faisant se lacérer le visage : le geste est le seul

élément pouvant exprimer l’indicible, c’est également un geste marquant le début du

glissement de la raison à la déraison, la desverie. Sa furor est telle qu’on n’ose plus

lui parler ; comme énoncé dans le vers “Nulz hom a li ne sot parler” (Nul homme

n’ose lui parler), elle se voit alors exclue du monde et en proie à une conduite

dervee, cad folle, en se rendant dans la chambre où elle projette de se donner la

mort, seule.

Les vers 2100 à 2109 font état des préparatifs de sa propre mise à mort, le rythme

est alors accéléré pour souligner la nécessité immédiate de la mort, on trouve alors

beaucoup de sonorités brèves et une répétition des rimes en “é”. Le caractère

soudain de son acte se confronte à une certaine préméditation, car en effet Didon

prend soin d’écarter sa soeur afin que celle-ci ne s’oppose pas, plus précisément

pour qu’elle ne la détourne pas de sa volonté ; le translateur a fait le choix du terme

“destorbé” qui signifie ici opposer une résistance pour rimer de manière antithétique

avec “volenté”, un terme polysémique exprimant à la fois l’idée de passion et la

décision prise d’accomplir quelque chose, cette rime vient sublimer le caractère

irrévocable de sa décision : Didon cède, n’oppose plus aucune résistance à ses

passions.

Ainsi le deuxième mouvement montre dans une certaine mesure la bravoure de

Didon, qui honore finalement sa parole en la faisant acte ; sous la plume cléricale,

on devine la prise de conscience de Didon face aux conséquences de ses actes

comme étant rédemptive, l’acte mortuaire apparaît à la fois comme la conséquence

de la déraison, l’unique remède à la douleur mais également comme le rachat moral

de sa faute. Si pour le moment, la mise en roman se veut fidèle aux récits antiques,

nous allons voir que c’est finalement pour mieux s’en détacher dans le troisième

mouvement, qui voit s’élever Didon en figure éternelle servant la morale

éclaisiastique.

Nous arrivons alors à la scène à la fois attendue et redoutée de la mort de Didon ;

une scène dramatique inspirant un pathos pour le personnage, l’attachement

occasionné par la profonde humanité de Didon accroît considérablement le tragique

de la scène.

Les trois premiers vers reprennent les motifs déjà abordés de la deverie, de la

volonté et de l’absence d’obstacle ; les éléments permettant l’accomplissement du

suicide sont réunis. Les trois vers suivants viennent ralentir l’action et lui confère un

caractère plus solennel, notamment par la musicalité qui s’en dégage : “l’espee au

troyen veult traire : quant li donna, ne cuida mie par li deust perdre la vie” (Elle veut

se saisir de l’épée du troyen, lorsqu’il la lui donna, il ne pensait pas que c’est elle qui

lui ferait perdre la vie), ici l’évocation de la pensée d’Eneas vient comme suspendre

le moment, il s’agit d’un dernier regard vers le passé avant d’accomplir l’acte

fatidique ; l’épée symbolisant à la fois Amor et mort ironise de manière tragique la

scène, qui se voit sublimée par la musicalité des vers : le caractère sec de

l’allitération de la consonne momentané “d” mêlé à la douceur de la consonne

continue “l” illustre parfaitement le caractère antithétique de cette mort, à la fois

brutale par sa soudaineté et douce par sa délivrance.

L’acte suicidaire survient en deux vers, dans un rythme soutenu en accord avec la

brièveté de l’instant : le terme “ferue” qui signifie “frapper” évoque la violence de ce

coup porté symboliquement sous sa poitrine, on devine qu’il s’agit du coeur ; la

brièveté est également rendue par la simultanéité de ce coup et de sa précipitation

sur le bûcher. Didon entame alors son ultime soliloque, couchée symboliquement

sur les vêtements d’Eneas. On note la mention du Dieu unique, une liberté

audacieuse prise par le translateur dans l’idée de transmettre une morale

éclesiastique sur les passions, qui va venir se préciser dans le discours de Didon.

Des vers 2130 à 2134, Didon laisse exploser la fureur de ses sentiments, en

employant des termes forts tels que “destruction”, et vient elle même comparer son

amour à celui d’une folle. Ces mots s’avèrent libérateurs et peuvent s'inscrire dans

6

6

7

7

1

/

7

100%