Guadeloupe en 1799: Volcans, Population et Classes Sociales

Telechargé par

Hugues Lami

La Guadeloupe 1799

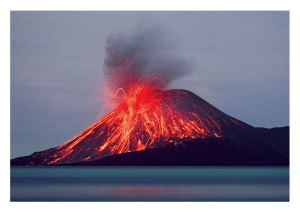

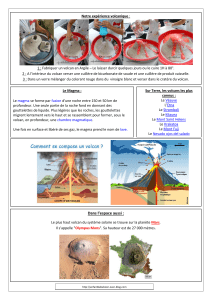

En 1798, à la suite d'un autre tremblement de terre, dont la secousse fut très-forte, il fit une nouvelle éruption qui jeta la lave

avec d'effrayans ravages, et couvrit surtout la partie orientale (2).

Le même phénomène se renouvela le 4 avril 1799, et depuis cette époque le volcan reste habituellement tranquille ; mais les

terres voisines, auparavant très-fertiles, ont été frappées de stérilité par les laves, sans doute trop imprégnées de souffre.

Il est probable que ce volcan, qui paraît tenir le milieu entre ceux en action et ceux éteints, ne tardera pas à s'éteindre tout-à-

fait. En remontant vers le centre de la chaîne des montagnes, on trouve les Pitons de Bouillante, ceux des deux Mamelles et

une crête supérieure, qu'on prétend avoir été autrefois un volcan très-considérable dont la Soufrière et le terrain tremblottant

de

(1) Édition de 1724, tom. 2e page 325.

(2) Le. Moniteur 11 fructidor an 6 (28 août 1798), dit que le bruit de l'explosion s'entendit distinctement à Marie-Galante ; ce qui est facile à

croire, car cette île n'est qu'à sept lieues dans l'E.-S.-E. du volcan.

toute la côte de Bouillante ne seraient plus que les débris (I). Aucun auteur n'a fait mention, de cette grande révolution

volcanique, dont cependant tous les alentours offrent la trace, et qui paraît s'être opérée long-temps avant l'arrivée des

Européens. Il règne, sur ces montagnes, un froid continuel qui n'y laisse croître que des fougères, quelques arbustes et de la

mousse. À leur pied, les campagnes fertiles jouissent d'un climat frais et salubre, assez semblable à celui de la France en

automne. Les Européens peuvent s'y mettre hors des atteintes de la fièvre-jaune, mais ils doivent avoir soin de se garantir de

l'humidité qui y est extrême.

Les côtes de la Guadeloupe, exposées aux vents réguliers de l'E, sont plus élevées et jouissent de tous les avantages d'un air

pur et sain, tandis que les terres basses de l'O, auxquelles la partie orientale intercepte les vents alises, sont à la fois arides,

malsaines et peu peuplées.

Avant de faire la description des divers quartiers, jetons un coup d'œil rapide sur la population qui habite les villes et les

campagnes ; elle se divise en trois classes : les blancs, les gens de couleur libres de naissance ou affranchis, et les esclaves.

POPULATION DES VILLES

Dans les villes, la classe des blancs se compose : des employés militaires, qui se renouvellent souvent ; des magistrats, gens

de barreau et employés civils qui éprouvent peu de mutations ; des colons que leurs affaires y appellent de temps à autre, et

qui venant avec beaucoup de domestiques, rendent l'état de la population difficile à constater; des commissionnaires ou

négocians cosignataires des bâtimens de commerce pour la vente des cargaisons et les chargemens en retour ; ces

commissionnaires fournissent les colons, de toutes les marchandises nécessaires dans les habitations, dont ils vendent les

denrées moyennant une commission, d'aumoins 5 p. cent sur les sucres, et à proportion sur les autres produits ; des

pacotilleurs, et de ceux qui font le commerce de détail, gens qui se renouvellent fréquemment; des hommes de mer, des

aventuriers et des gens sans état, qu'on désigne sous le nom de Petits Blancs, dont le nombre pèse toujours sur les villes, que

les nègres haïssent par instinct, et que les gens de couleur méprisent par raisonnement, parce qu'ils les voient tels qu'ils sont

en effet, des chevaliers d'industrie, des êtres souvent dégradés, cherchant fortune à tout prix, et par toutes sortes de moyens.

Les hommes de couleur libres forment, en majeure partie, la classe industrieuse et inspirent par conséquent de l'intérêt. Ils

s'occupent des divers détails du petit commerce, et exercent tous les métiers utiles à la société.

Les esclaves composent, dans les villes, la classe nombreuse des domestiques et des journaliers.

POPULATION DES CAMPAGNES

Dans les campagnes, les blancs se divisent :

En planteurs ou habitans-sucriers, qui exploitent les sucreries ;

En petits propriétaires qui font valoir les habitations où se cultivent le café, le coton, le cacao ; les terrains qui produisent les

vivres et les fourrages ; où qui élèvent des bestiaux. Les colons sucriers, les rangent dans la classe des petits blancs, et les

appellent ironiquement des habitaco ;

Et en gérans ou économes, ordinairement blancs, qui sont chargés de remplacer le propriétaire dans la surveillance des

détails d'exploitation.

Les gens de couleur libres sont aussi de petits propriétaires, mais peu nombreux ; la majeure partie réside dans les bourgs, où

ils s'occupent, comme dans les villes, du commerce de détail et des métiers mécaniques, propres au pays.

Les esclaves sont toujours divisés, en domestiques des habitations, classe ordinairement très-nombreuse, car on en affecte de

distincts aux moindres fonctions du service intérieur ; et en nègres d'atelier chargés de la culture ; on les désigne par le nom

de nègres de jardin (I) ; c'est la classe la plus nombreuse, celle qui exécute tous les travaux de l'agriculture et de la

manipulation, sous la surveillance des commandeurs.

Ces commandeurs sont des hommes de choix qui prennent les ordres de l'économe, réunissent les nègres aux heures

indiquées, les conduisent aux travaux, les surveillent et appliquent les corrections.

La Guadeloupe, proprement dite, renferme une ville et quinze quartiers ou paroisses, parmi lesquels on compte six bourgs ;

nous allons les parcourir et faire le tour des côtes, en commençant par la Basse-Terre, au sud-ouest, et en continuant par

le nord.

(I) Dans les colonies, on nomme atelier la réunion des nègres pour les travaux des champs, et jardin les champs en général.

I

1

/

1

100%