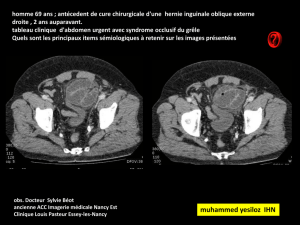

Hernies de la paroi abdominale - ceil@univ

Hernies de la paroi abdominale

Pr. Meziane HABAREK

Objectifs :

Diagnostiquer une hernie de la paroi abdominale.

Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.

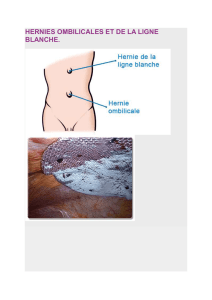

Les hernies pariétales constituent la grande majorité des hernies abdominales, regroupant les

hernies de la ligne blanche (ombilicales, épigastriques et hypogastriques), incisionnelles,

inguinales, crurales, lombaires et de Spiegel, auxquelles il faut ajouter les exceptionnelles

hernies obturatrices et sciatiques.

Définition d’une hernie de la paroi abdominale

Une hernie se définit comme étant l’issue de viscères abdominaux entourés d’un sac

péritonéal à travers un orifice de la paroi abdominale. Le sac péritonéal est constitué de

péritoine faisant issue sous la peau. Il est toujours en communication avec l’abdomen et

contient un ou plusieurs viscères. Il comporte habituellement une zone rétrécie à l’endroit de

la traversée de la paroi (collet du sac herniaire). Tous les viscères abdominaux intra

péritonéaux peuvent migrer dans un sac herniaire. Un viscère extra péritonéal ne peut être

contenu dans un sac herniaire, mais peut toutefois être attiré par lui et être une composante de

la hernie. (Exemple : la corne vésicale). Une hernie se situe toujours au niveau d’un orifice

naturel de la paroi abdominale. Lorsque cet orifice se situe au niveau d’une cicatrice

opératoire, il s’agit d’une éventration et non d’une hernie. Les hernies de l’aine se situent au

niveau de l’orifice musculo-pectinéal de la région inguinale. Les hernies ombilicales se situent

au niveau d’une zone de faiblesse lié à la présence de l’ombilic.

Ce chapitre s’attardera sur les hernies de l’aine (inguinale et crurale), les hernies ombilicales

et les hernies de spiegel.

Hernie inguinale de l’adulte

Introduction:

La hernie inguinale est très fréquente. Elle peut être congénitale ou acquise. Elle peut se

compliquer d'une augmentation de volume, peu grave en soit, mais surtout d'un étranglement,

qui peut alors mettre en jeu le pronostic vital. L'indication opératoire est pour cela quasi

systématique, d'autant que le geste peut être réalisé sous anesthésie locale.

Anatomie chirurgicale de la région de l’aine:

L’orifice myo-pectinéal de Fruchaud [1] est limité en bas par la crête pectinéale de l’os

iliaque, en dedans par le muscle grand droit, en dehors par le fascia iliaca recouvrant le psoas

et en haut par le bord inférieur du petit oblique. La bandelette ilio-pubienne, simple

épaississement du fascia transversalis, tendue de l’épine iliaque antéro-supérieure à l’épine du

pubis, le divise en deux parties. Le fascia transversalis obture la partie supérieure, comme un

rideau plus ou moins tendu et solide et se continue par la gaine vasculaire au dessous de la

bandelette. Cette zone supérieure est un point faible de la paroi, dénommé par Fruchaud «

zone faible inguinale », alors que la zone sous-jacente est comblée en dehors par les vaisseaux

ilio-fémoraux et en dedans par le ligament de Gimbernat. L’orifice crural situé entre les deux

est petit. La grande majorité des hernies de l’aine sont extériorisées au niveau de la zone

faible inguinale.

Les dimensions ont été précisées par Trabucco E. et Trabucco A. [2]. Les distances moyennes

de l’épine iliaque antéro-supérieure à l’épine du pubis, de l’épine iliaque à l’orifice inguinal

profond et de ce dernier à l’épine du pubis sont respectivement de 12 cm, 7 cm et 5 cm. La

largeur moyenne est de 4,5 cm.

La région de l’aine, selon Fruchaud, est une région de passage entre l’abdomen et le membre

inferieur, siège d’une fragilité architecturale qui explique la fréquence des hernies à son

niveau.

Par dissection classique d’avant en arrière de la paroi abdominale de cette région inguino-

fémorale, 3 faits apparaissent dans sa structure laminaire :

l’absence de fibres musculaires striées volontaires (la paroi de l’aine a un rôle de

sustentation)

la superposition de 2 structures inégales : l’oblique externe, superficiel et sans valeur

chirurgicale, et le plan musculo-fascial profond formé de l’oblique interne et du

transverse (tendon « conjoint ») de grand intérêt chirurgical.

Enfin, le passage obligé de 2 pédicules volumineux : le cordon spermatique dans le

canal inguinal et les vaisseaux fémoraux dans le canal fémoral.

La dissection complémentaire de la région d’arrière en avant, permet 3 observations :

Le fascia transversalis est un plan d’étanchéité, sinon de résistance à la pression intra-

abdominale.

L’entonnoir fascial abdomino-crural de Fruchaud transforme la région en voie de

communication entre l’abdomen et la cuisse.

Le trou musculo-pectinéal de Fruchaud est une large zone faible dans le plan profond,

où seul le tympan du fascia transversalis s’oppose à la pression intra-abdominale.

Intérêt chirurgical :

Les structures inguinales composent une architecture faible. Les hernies de l’aine sont

donc soit une maladie congénitale, soit une maladie sur amorce congénitale. Les

accidents. Les accidents du travail sont exceptionnellement en cause en raison de la

prédisposition constitutionnelle.

Il existe une certaine unité anatomo-chirurgicale des hernies de l’aine : toutes

franchissent le fascia transversalis dans l’aire du trou musculo-pectinéal de Fruchaud ;

leurs émergences superficielles n’ont qu’un intérêt de nomenclature clinique.

Les espaces clivables rétro-péritonéaux représentent de nos jours une extension en

profondeur nécessaire de l’étude de la paroi abdominale à l’espace médian de Retzius

et à l’espace de Bogros. Ces espaces sont une voie d’abord postérieure excellente de

l’orifice herniaire et un site idéal de placement des prothèses extra péritonéales.

Le canal inguinal laisse le passage au cordon spermatique chez l'homme et au ligament rond

chez la femme.

Le cordon spermatique

Le cordon spermatique est constitué du canal déférent (venant du testicule et se rendant à

l'urètre), du ligament de Cloquet (vestige du canal péritonéo-vaginal qui se sclérose), et de

multiples artères, veines et nerfs. Il est entouré de quelques fibres musculaires issues des

muscles de la paroi abdominale, les faisceaux crémastériens (dont le seul "intérêt" est de

remonter le testicule plus ou moins haut dans le scrotum…).

Structures nerveuses

Les racines T7 à T11 émergent du bord costal pour s’inscrire rapidement entre muscle oblique

interne et transverse entre la ligne médiane et la ligne axillaire antérieure. Elles donnent des

branches antérieures et latérales, elles-mêmes se divisant en branches antérieures et

postérieures traversant alors les muscles oblique interne puis oblique externe. La 12e racine

thoracique qui chemine aussi entre muscles transverse et oblique interne, est plus

volumineuse, donne une anastomose avec la première racine lombaire. Sa branche terminale

traverse le muscle oblique interne puis l’oblique externe pour se prolonger devant le nerf

iliohypogastrique et innerver la peau sous l’ombilic, sur la crête iliaque et une partie de la

région glutéale jusqu’au grand trochanter parfois.

Nerf ilio-hypogastrique

Il appartient au plexus lombal et est issu de la racine ventrale de L1 avec une composante

variable issue de T12. Il passe au travers du muscle grand psoas pour émerger en avant du

muscle carré des lombes, perfore ensuite le muscle transverse au-dessus de la crête iliaque

pour cheminer entre les aponévroses des muscles oblique interne et transverse, puis entre

oblique interne et oblique externe après perforation de l’oblique interne au niveau de l’épine

iliaque antéro supérieure donnant des branches latérales et antérieures. Il perfore 3 à 4 cm au-

dessus de l’anneau inguinal superficiel le muscle oblique externe, devient sous-cutané. Il

assure l’innervation sensitive de la partie supérolatérale de la cuisse, le muscle oblique interne

et la peau du pubis.

Nerf ilio-inguinal

Issu du même plexus que le nerf ilio-hypogastrique, il naît de la racine ventrale de L1 et suit

le trajet du nerf ilio-hypogastrique sur une distance variable fréquemment à la face inférieure

de celui-ci. Il perfore le muscle oblique interne sous et en avant du nerf ilio-hypogastrique,

passe entre le muscle oblique externe et oblique interne, pénètre dans le canal inguinal

accompagnant le cordon spermatique. Il passe à travers l’anneau inguinal superficiel pour

innerver la face médiale proximale de la cuisse, la partie haute du scrotum (ou des grandes

lèvres) après perforation du muscle oblique externe.

De nombreuses variations sur l’émergence des nerfs ainsi que sur leurs trajets au travers

les couches musculaires ont été décrites avec en plus de nombreuses zones de recouvrements

des territoires cutanés entre les racines ventrales thoraciques, les nerfs ilio-hypogastrique et

ilio-inguinal. Lors d’une infiltration, l’obtention d’un bloc analgésique efficace nécessite un

blocage étendu dans l’espace entre oblique interne et muscle transverse au-dessus de la crête

iliaque pour réduire le risque d’échec.

Pathogénie de hernies de l’aine :

3 facteurs entrent principalement en ligne dans la pathogénie des hernies de l’aine : les

facteurs anatomiques, les facteurs dynamiques et les facteurs métaboliques.

Facteurs anatomiques

La région inguinale décrite par Fruchaud comme étant un trou musculo-pectinéal

(limité en bas par le pubis, en haut par l’arche musculaire du petit oblique et du

transverse, en dedans par le muscle grand droit et en dehors par le muscle psoas

iliaque) au niveau duquel seul le fascia transversalis s’oppose à la pression intra-

abdominale.

Les variations de la surface de l’orifice musculo-pectinéal de Fruchaud.

- L’insertion haute du tendon conjoint chez l’homme entraine une augmentation

de la surface l’orifice musculo-pectinéal, ce qui expose aux hernies inguinales.

- L’insertion basse du tendon conjoint chez la femme entraine une diminution de

la surface de l’orifice musculo-pectinéal, ce qui réduit le risque d’hernie

inguinale.

Chez l’enfant, la hernie inguinale est due à la persistance d’un canal péritonéo-

vaginal perméable. Il s’agit d’une hernie congénitale par défaut de fermeture du

processus vaginalis.

NB : Le canal péritonéo-vaginal (CPV) est créé lors chez le fœtus à la fin du 3ème mois,

par une évagination du péritoine en doigt de gant dans le canal inguinal ; à travers ce tunnel

suit le gubernaculum testis (guide du testicule + cordon) chez le garçon. Le testicule migre

dans la bourse au 5ème mois. Normalement, le CPV se referme par accolement des tissus

avant la naissance (et le testicule se retrouve entouré dans son sac de péritoine appelé alors la

vaginale (d’où le nom de ce canal). Si ce CPV ne se ferme pas complètement, il peut laisser

passer le long du cordon jusque vers la bourse soit du liquide péritonéal (hydrocèle

communicante de l’enfant) soit carrément le grêle (hernie inguinale). S’il se ferme à l’orifice

profond mais pas sur toute la longueur du trajet, il peut contribuer à former un kyste du

cordon. Il faut chez l’enfant en profiter pour rechercher une anomalie testiculaire associée.

Facteurs dynamiques :

En réponse aux augmentations de la pression intra-abdominale, des mécanismes

physiologiques de protection de la région inguinale entrent en jeu et sont d’autant plus

efficaces que l’orifice musculo-pectinéal est petit. En position debout, la pression

intra-abdominale est multipliée par 3 dans le pelvis en raison de la pression

hydrostatique.

L’intensité de la pression intra-abdominale est liée à la qualité du tonus musculaire.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

1

/

43

100%