Hypertension artérielle secondaire : causes, traitements et guérison

L’HYPERTENSION ARTERIELLE

SECONDAIRE : ON PEUT EN GUÉRIR !

Doctinews N° 21 Avril 2010 – révision 5 juin 2020

Plus de quatre millions de Marocains souffrent d’hypertension artérielle. La

plupart du temps, cette dernière est dite « essentielle », car sans origine

clairement établie. Lorsqu’elle a une cause identifiée et qu’elle est accessible

partiellement ou en totalité à un traitement - au moins 10 % des cas -, on parle

d’hypertension artérielle secondaire.

Dr MOUSSAYER

LA TENSION EST ESSENTIELLEMENT SOUS LE CONTRÔLE DU REIN, DES

GLANDES SURRÉNALES ET DU SYSTÈME NERVEUX AUTONOME.

Le flux sanguin a été au centre des préoccupations de la médecine depuis les origines de l’humanité.

Deux savants arabes -Avicenne au XIe siècle et Ibn Al Nafis au XIIIe siècle - ont été les premiers

à bien appréhender le mécanisme qui régule ce flux sanguin et qui est le pouls, autrement dit, la tension

artérielle.

La tension artérielle, qui est la résultante de deux paramètres : le débit sanguin et les résistances

vasculaires (elles-mêmes liées au diamètre et au tonus des vaisseaux), se trouve ensuite sous le contrôle

de 3 systèmes essentiels à sa régulation :

1/ Le rein, élément primordial de par son rôle d’élimination de la charge journalière de sel et d’eau,

est également producteur de la rénine qui transforme un élément issu du foie, l’angiotensinogène en

angiotensine I, elle-même convertie en angiotensine II sous l’effet d’une enzyme de conversion de

l’angiotensine (ECA) qui est secrétée essentiellement au niveau pulmonaire. L’activation de toutes ces

substances va provoquer une augmentation de la pression artérielle.

2

HYPERTENSION ARTERIELLE SECONDAIRE : on peut en guérir par Dr Moussayer khadija - Doctinews

2/ Les glandes surrénales, situées au pôle supérieur des deux reins, sécrètent (et uniquement elles)

l’aldostérone, principalement en réponse à une stimulation par l’angiotensine II, évoquée

précédemment. L’aldostérone concourt, avec une autre hormone antidiurétique secrétée par

l’hypophyse (ADH), à la réabsorption de sodium au niveau du rein et donc, là encore, à l’élévation de la

pression.

3/ Le système nerveux autonome (incluant le système sympathique et parasympathique) est

responsable de la régulation des fonctions automatiques de l’organisme dont le tonus vasculaire avec des

effets antagonistes sur les mêmes cibles. Le système sympathique, impliqué par ailleurs dans la mise

en alerte de l’organisme en cas de stress, exerce une fonction hypertensive au moyen d’une

vasoconstriction orchestrée par un neurotransmetteur, l’adrénaline, majoritairement sécrétée par les

neurones et accessoirement par les surrénales.

Le système parasympathique, lui, est un ralentisseur de certaines fonctions de l’organisme, en

particulier celles du cœur, grâce à son neurotransmetteur, l’acétylcholine. C’est son action qui va

diminuer la tension artérielle.

Ces trois systèmes, qui agissent en harmonie, s’autocontrôlent mutuellement. Des failles peuvent

rompre cet équilibre, donnant alors l’hypertension artérielle (HTA). En général, les origines en sont

multifactorielles sans que l’un des facteurs soit prédéterminant. Là où, par contre, on peut mettre en

avant une raison, on se trouve en face d’une HTA secondaire (à une cause). Celle-ci est suspectée dans

au moins 3 circonstances : son apparition brutale, sans antécédent particulier, sa résistance à un

traitement bien conduit et des signes spécifiques dans ce contexte. L’étiologie est surtout rénale

(plus de 90 % des HTA secondaires), surrénalienne, systémique ou toxique. Des traitements

spécifiques peuvent permettre de la guérir.

Le rein, premier coupable

L’hypertension artérielle rénovasculaire, qui représente plus de 4 % des HTA, est liée à un

rétrécissement (sténose) de l’artère rénale, soit par une malformation congénitale (dysplasie) que l’on

rencontre plutôt chez un sujet jeune, de sexe féminin, soit par obstruction athéromateuse chez un sujet

âgé. La solution idéale réside dans la dilatation de l’artère par une angioplastie transluminale et, en cas

d’échec, par une intervention chirurgicale. La revascularisation permet la guérison dans 50 à 70 % des

cas et au moins une réduction du traitement antihypertenseur.

L’hypertension artérielle par atteinte du tissu rénal, le parenchyme, représente plus de 5 % des

HTA. D’étiologies diverses, certaines causes sous-jacentes de la dégradation du tissu rénal aux effets

lourds, comme la dialyse, sont évitables : un dépistage précoce, avec une intervention rapide, dans les

uropathies malformatives ou le reflux vésico-urétéral, autorise une vie normale. Le diagnostic,

néanmoins fort difficile, d’une tuberculose rénale permet de préserver le rein. De même, une prise en

charge rigoureuse du diabète peut éluder une HTA présente malheureusement dans 30 % des cas. Cette

HTA cause alors des lésions longtemps réversibles puis irréversibles qui conduisent à l’insuffisance

rénale chronique terminale.

Quand les glandes en font trop

La glande surrénale productrice exclusive de l’aldostérone et du cortisol, accessoirement de

catécholamines, est responsables d’une HTA à plusieurs titres : par sécrétion inappropriée d’aldostérone

(syndrome de CONN) ou par excès de catécholamines en cas de phéochromocytome ou encore de

cortisol dans le cadre d’un syndrome de Cushing.

Le syndrome de CONN provient d’une tumeur ou d’une hyperplasie bilatérale des surrénales. Une

asthénie, une faiblesse ou des crampes musculaires ainsi qu’une hypokaliémie en sont des signes

révélateurs. Le phéochromocytome correspond à une tumeur le plus souvent bénigne de la

surrénale, ou parfois extra-surrénalienne. Des crises hypertensives, avec céphalées, sueurs et

palpitations, en sont les manifestations les plus classiques ; des situations plus déroutantes se

rencontrent, telle qu’une HTA paroxystique déclenchée par la miction en cas de localisation vésicale. Le

3

HYPERTENSION ARTERIELLE SECONDAIRE : on peut en guérir par Dr Moussayer khadija - Doctinews

traitement est chirurgical en cas de repérage de la tumeur, la guérison est alors au rendez-vous, si ce

n’est que la preuve histologique de son caractère bénin est difficile.

Le syndrome de Cushing est d’abord un diagnostic du coup d’œil : obésité facio-tronculaire,

érythrose du visage, acné et vergetures pourpres. Sa résolution éventuelle passe par un traitement

chirurgical ou médical.

De nombreuses autres maladies endocriniennes peuvent engendrer une HTA sans que celle-ci soit au

cœur de la symptomatologie clinique.

.

Quand l’organisme s’attaque à lui-même

Au cœur de la médecine interne, les maladies systémiques représentent un groupe de maladies

inflammatoires d’origine inconnue qui s’attaquent, peu ou prou, à la totalité de l’organisme. Certaines

sont auto-immunes, le corps fabriquant alors des anticorps non pour se défendre contre des agressions

extérieures, mais pour s’attaquer à ses propres constituants (auto-anticorps).

Elles se subdivisent en vascularites (inflammations des parois vasculaires) et en connectivites (atteintes

du tissu conjonctif) dont une HTA qui découle de l’atteinte du parenchyme du rein ou de l’inflammation

de son artère. Même si ces maladies restent relativement rares, elles touchent souvent des sujets jeunes,

sont présentes pendant une longue période de leur vie et, in fine, sont à l’origine d’un nombre non

négligeable de patients hypertendus. Le pronostic vital était autrefois souvent engagé. L’avènement de

nouveaux médicaments, en particulier les immunosuppresseurs, a amélioré de façon significative la

donne.

Parmi les vascularites, on citera la maladie de Takayasu ou maladie des femmes sans pouls où la

prévalence d’une HTA est de 40 à 70%. La part prise par la maladie dans l’épidémiologie de l’HTA

juvénile atteint même les 5% à Singapour. Les sténoses induites des artères sous-clavières rendent très

délicat le diagnostic d’une HTA : la prise de la tension par voie sanglante au niveau de l’aorte

abdominale peut même être nécessaire !

Dans le lupus systémique, archétype de maladie auto-immune, l’hypertension artérielle, très

fréquente, concerne 15 à 70% des patients, du fait de la prédominance de l’atteinte rénale. Ici, les auto-

anticorps sont dirigés contre les noyaux des cellules des tissus. Parmi des signes cliniques très divers, on

notera, de façon très caractéristique, une sensibilité excessive aux rayons solaires. La maladie touche

principalement les femmes en âge de procréer dont elle peut entraver la fertilité et être responsable

d’avortements à répétition.

Enfin, dans la sclérodermie, maladie caractérisée par un durcissement de la peau, les IEC ont

radicalement transformé le pronostic de l’hypertension artérielle maligne qui survient dans le cadre

d’une redoutable crise rénale sclérodermique associant destruction des globules rouges et défaillance

rénale.

Pour terminer avec ce passage en revue des HTA secondaires, on évoquera le lien clair entre la

consommation d’alcool et la survenue d’une HTA, souvent sous-évalué, car tabou. L’alcool est

connu pour être un vasodilatateur (dès 1786, des traités médicaux européens en recommandaient même

le recours contre l’angine de poitrine). L’hyperalcoolémie exerce un effet vasoconstricteur en activant le

système nerveux central. On estime ainsi qu’en Europe l’hypertension artérielle serait due à l’alcool

pour près de 15 % des hypertendus et toucherait 30 % des alcoolo-dépendants. Par ailleurs, il y a une

augmentation transitoire de la PA lors du sevrage alcoolique.

Certains anti-inflammatoires (les AINS) pris au long cours sont capables également d’induire une

HTA ou décompenser une HTA correctement contrôlée en annulant les effets de certains

antihypertenseurs. L’hypertension artérielle est une complication fréquente du traitement corticoïde

prolongé qui provoque une rétention hydrosodée. Le régime sans sel prescrit avec la corticothérapie est

une mesure thérapeutique essentielle, mais souvent insuffisante. De façon anecdotique, une HTA peut

être causée par des décongestionnants nasaux, ou des antimigraineux. Une correction de toutes ces

médications s’avère alors nécessaire.

4

HYPERTENSION ARTERIELLE SECONDAIRE : on peut en guérir par Dr Moussayer khadija - Doctinews

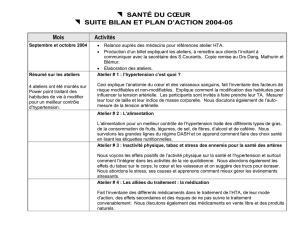

Au final, il existe des solutions, même partielles, à ce mal ravageur. Outre un meilleur accès aux soins

pour la population, l’observance des traitements en est la condition. Or, une étude de l’OMS, effectuée

en 2003, montre que les prescriptions ne sont correctement suivies qu’une fois sur deux dans les pays

développés et encore moins dans des pays comme le nôtre. Un rapport de la Food and Drug

Administration en 2007 relève de plus que cette attitude n’est pas confinée aux patients « à petit

risque», mais s’applique également à ceux souffrant de maux mettant leur vie même en danger. Cette

insouciance mène un jour ou l’autre à des soins aigus ou d’urgence avec un impact financier bien plus

significatif. Pour remédier à ce gâchis, on se doit de promouvoir une « adhésion au traitement», terme

plus approprié que l’observance qui stigmatise le patient. Cela passe par la poursuite des programmes

d’éducation en se focalisant sur l’accompagnement, voire l’apprentissage thérapeutique des malades,

notamment au sein des associations de malades.

.

Les principales classes de médicaments

Commercialisé sous plus de 300 présentations, on peut les regrouper en 5 classes principales :

- Les diurétiques : les plus anciens (50 ans) favorisent l’élimination de l’eau et du sel de l’organisme.

En diminuant le volume sanguin, ils font baisser la pression.

- Les bétabloquants : ils diminuent le débit cardiaque, attention, pas d’arrêt brutal du traitement car

risque transitoire possible de tremblements, arythmie, sudation…

- Les inhibiteurs calciques : ils empêchent l’entrée du calcium dans les cellules, réduisant ainsi

l’activité des fibres musculaires lisses artérielles. Souvent prescrits aux personnes âgées, ils provoquent

parfois œdèmes et bouffées de chaleur.

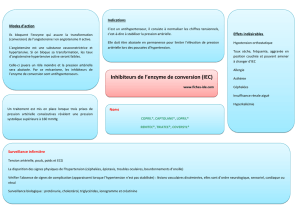

- Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) : ils s’opposent à la fabrication d’une

substance vasoconstrictrice, l’angiotensine II. Ils provoquent parfois une toux sèche, ils sont souvent

prescrits dans les atteintes rénovasculaires et chez les diabétiques.

- Les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (ARA): relativement récents, ils bloquent

l’effet de l’angiotensine II et sont bien tolérés.

BIBLIOGRAPHIE UTILE

- Hypertension artérielle secondaire –Corpus médical 2005 http://www-sante.ujf-

grenoble.fr/SANTE/corpus/disciplines/cardio/hta/130b/lecon130b.html

- Hypertension artérielle secondaire – une affection cardiovasculaire fréquente aux conséquences sévères

– Dossier Inserm 2 décembre 2018

https://www.google.com/search?q=hypertension+art%C3%A9rielle+secondaire&rlz=1C1VSNG_en

MA697MA698&oq=hypertension+art%C3%A9rille+secondaire&aqs=chrome.1.69i57j0l7.17080j0j8&

sourceid=chrome&ie=UTF-8

- Vesin C. and al - Hypertension artérielle secondaire d’origine surrénalienne-EM Consulte 25/08/2009

Doi : 10.1016/S1166-4568(09)45115-

https://www.em-consulte.com/article/224325/hypertensions-arterielles-secondaires-d-origine-su

- Georg B. Ehret, Antoinette Pechère-Bertschi - Hypertension artérielle résistante Rev Med Suisse 2010;

volume 6. 1721-1727 https://www.revmed.ch/RMS/2010/RMS-262/Hypertension-arterielle-

resistante

5

HYPERTENSION ARTERIELLE SECONDAIRE : on peut en guérir par Dr Moussayer khadija - Doctinews

ARTICLE DE L’AUTEUR SUR LES MALADIES AUTO-IMMUNES ET AUTRES

SUJETS

- L’HYPERTENSION ARTERIELLE SECONDAIRE : ON PEUT EN GUÉRIR ! Doctinews N° 21 Avril

2010 https://doctinews.com/index.php/archives/39-dossier/122-lhypertension-arterielle-

secondaire-on-peut-en-guerir

- Maladies auto-immunes : Quand le corps s’attaque à lui-même – Doctinews N° 36

Août/Septembre 2011. http://www.doctinews.com/index.php/dossier/item/551-maladies-

auto-immunes

- Biothérapies : La révolution des traitements ciblés issus du vivant – Doctinews N° 58 Septembre

2013. http://www.doctinews.com/index.php/dossier/item/2461-bioth%C3%A9rapies

- Syndrome sec et Gougerot-Sjögren : Entre un mal fréquent et une maladie au coeur de l’auto-

immunité – Doctinews N° 45 Juin 2012

http://www.doctinews.com/index.php/dossier/item/560-syndrome-sec-et-gougerot-

sj%C3%B6gren

- La barrière intestinale et ses pathologies : Du microbiote au leaky gut syndrome - Doctinews

N° 69 Août / Septembre 2014

http://www.doctinews.com/index.php/dossier/item/3445-la-barri%C3%A8re-intestinale-et-

ses-pathologies

- Le lupus : encore des zones d’ombre - Doctinews 31 octobre 2013 :

http://www.doctinews.com/index.php/actualites-generale/item/2585-lupus

– Lupus POUR UNE PRISE EN CHARGE EFFICACE - Doctinews N°96 Février 2017

https://www.doctinews.com/index.php/doctinews/fondamentaux/item/5421-lupus

- Dysbiose Un trouble à ne pas négliger (avec la collaboration du Dr Khadija Moussayer) -

Doctinews N°92 Octobre 2016

http://www.doctinews.com/index.php/fondamentaux/item/5128-dysbiose

- Athérosclérose Première cause de mortalité cardiovasculaire Doctinews (avec la collaboration

du Dr Khadija Moussayer) N°81 Octobre 2015

http://www.doctinews.com/index.php/fondamentaux/item/4342-

ath%C3%A9roscl%C3%A9rose

Dr MOUSSAYER KHADIJA

Spécialiste en médecine interne et en Gériatrie

Présidente de l’association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques (AMMAIS)

Membre de la Société Marocaine de Médecine Interne (SMMI)

Ex chef de service à l’Hôpital de Kenitra

Ex interne à l’Hôpital gériatrique Charles Foy (Paris)

HYPERTENSION ARTERIELLE SECONDAIRE : on peut en guérir par Dr Moussayer khadija - Doctinews

1

/

5

100%