DS Physique-Chimie : Casque Audio à Réduction de Bruit Terminale S

Telechargé par

chekib chekib

PARTIE A

Une enquête réalisée en 2010 a révélé que les jeunes de 12 à 25 ans passent en moyenne 1h38 par jour à

écouter leur baladeur numérique. Dans les transports en commun notamment, nombreux sont ceux qui s’isolent

de l’environnement sonore extérieur en écoutant de la musique. Les casques audio offrent tous une réduction dite

« passive » des bruits ambiants en isolant le système auditif par la seule application des oreillettes. Mais il existe

aujourd’hui des casques audio qui présentent, en plus de la réduction passive, un dispositif dit « actif » qui tend à

supprimer les bruits résiduels à l’intérieur des oreillettes. L’exercice traite de ces dispositifs.

Doc.1. Extrait de la notice d’un casque audio à fonction réduction de bruit Active QuietPoint

La technologie consiste à placer un micro miniature, dans chaque oreillette, destiné à capter le bruit ambiant

(trafic, installations de ventilation, climatiseur, etc.) et à le supprimer par un signal anti-bruit adapté, émis par un

haut-parleur intégré à l’oreillette.

Caractéristiques techniques*

Un interrupteur disposé sur l’oreillette gauche permet d’allumer ou d’éteindre le dispositif actif.

Doc.2. Efficacité du dispositif de réduction de bruit

Le dispositif expérimental représenté ci-contre est mis en place : une enceinte acoustique émet un

signal sonore de fréquence f et d’intensité I toutes deux réglables.

Le capteur d’un premier sonomètre est placé entre les deux oreillettes du casque. Les oreillettes

sont maintenues plaquées l’une contre l’autre de manière à enfermer le mieux possible le capteur.

Ce sonomètre mesure ainsi le niveau d’intensité sonore L entre les oreillettes. Casque et sonomètre

sont placés face à l’enceinte.

Un 2ème sonomètre mesure le niveau d’intensité sonore à proximité immédiate du casque.

Les niveaux d’intensité sonore mesurés en fonction de la fréquence sont représentés ci-dessous :

- niveau d’intensité sonore ambiant à proximité immédiate du casque (casn°1) ;

- niveau d’intensité sonore entre les oreillettes lorsque le dispositif actif est éteint et que les

oreillettes interviennent seules (cas n°2) ;

- niveau d’intensité sonore entre les oreillettes lorsque le dispositif actif fonctionne (cas n°3).

NOM :…………………………………

Terminale S

DS n°3 DE PHYSIQUE-CHIMIE

SPECIALITE : CASQUE AUDIO A REDUCTION DE BRUIT

Calculatrice AUTORISÉE

03/02/2016

90

80

70

60

50

40

30

Doc.3. Le casque à réduction de bruit est testé dans deux environnements sonores différents : à l’intérieur

d’un train Corail et dans une pièce où deux personnes discutent. Les deux environnements sonores ont par

ailleurs été enregistrés et les documents 3a) et 3b) présentent les spectres associés. Ces sons étant

complexes, leurs spectres ne sont pas des spectres de raies comme celui d’une note jouée par un instrument

de musique mais des spectres continus. L’amplitude relative en ordonnée montre la contribution de chaque

fréquence émise au niveau d’intensité sonore global.

Doc. 3a). Spectre de l’environnement sonore d’un train corail

Doc. 3b). Spectre de l’environnement sonore créé par une discussion dans une pièce

Doc.4. Simulation du dispositif actif

D’après la notice, la réduction active du bruit consiste à émettre un signal dit « anti-bruit ».

Le dispositif expérimental représenté ci-contre est mis en place.

Le bruit est modélisé par une onde sonore sinusoïdale de fréquence fB= 132 Hz émise par l’enceinte

acoustique B.

Le signal anti-bruit est modélisé par une onde sonore sinusoïdales de fréquence fAémise par une

deuxième enceinte acoustique A accolée à la première.

Un logiciel contrôlela fréquence et l’intensité de chaque signal ainsi que le déphasage entre les

signaux.

À une distance de deux mètres face aux enceintes, le niveau d’intensité sonore du son émis par

chaque enceinte, seule, est systématiquement ajusté à LA = LB = 50 dB.

Ce dispositif permet ainsi de mesurer l’influence de la fréquence de chaque signal et du déphasage

entre les signaux sur le niveau d’intensité sonore L face aux deux enceintes à une distance de deux

mètres.

Les résultats de trois expériences sont regroupés dans le tableau ci-après.

Tableau du doc.4. Résultats des expériences

Expérience

1

2

3

Fréquence fB (Hz)

132

132

132

Fréquence fA (Hz)

198

132

132

Déphasage à

l’émission des signaux

produits par les

enceintes A et B

en phase

en opposition de phase

L (dB)

53

>53

< 53

Remarque : Les incertitudes affichées dans ce document sont associées à des niveaux de confiance de 95%.

QUESTIONS :

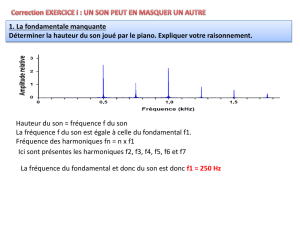

1. Concernant la réduction de bruit, les mesures du graphe du doc.2. sont-elles conformes à la performance

annoncée dans l’extrait de la notice du doc.1. ? Justifier. [1,5 pts]

La notice mentionne une fonction réductrice de bruit pour le dispositif actif « allant jusqu’à 20 dB ». (0,25 pt)

En mesurant l’atténuation apportée par le dispositif anti-bruit (= L2 (oreillettes seules) – L3 (oreillettes + dispositif),

dans le doc.2, on constate que la diminution peut atteindre jusqu’à 20 dB mais uniquement autour de la

fréquence de 200 Hz(1 pt).Souvent la diminution est inférieure à 20 dB, mais la notice indique « jusqu’à 20 dB » ce

qui est une formulation juste mais qui peut induire en erreur… (0,25 pt)

2. Exploiter l’ensemble des graphes des documents 2 et 3 afin de prévoir dans quel environnement

sonore(discussion dans une pièce ou train Corail), le dispositif actif est susceptible d’intervenir le plus efficacement.

Justifier. [2,5pts]

Le doc. 3a) nous montre que dans un train Corail, l’essentiel du bruit ambiant a des fréquences comprises entre 50

Hz et 400 Hz environ(0,5 pt), ce qui correspond à un domaine de fréquences où le dispositif actif est efficace (10 ≤

L2 – L3 ≤ 22 dB d’atténuation sur le doc 2). (0,5 pt)

Le doc. 3b) nous montre que lors d’une discussion dans une pièce, l’essentiel du bruit ambiant a lieu entre 200 Hz

et 1000 Hz environ (0,5 pt). Or d’après le doc.2, au-delà de 700 Hz, le dispositif actif n’apporte aucune

atténuation (L2 – L3≤ 0 dB sauf entre 800 Hz et 1 800 Hz où il y a une légère atténuation). (0,5 pt)

Donc la diminution du bruit ambiant sera meilleure dans un train Corail que dans une pièce où a lieu une

discussion. (0,5 pt)

3. On note I l’intensité sonore associée au niveau d’intensité sonore L. Montrer que dans l’expérience 1 du

document 4, l’intensité I du son est la somme des intensités des sons issus de chaque enceinte prise séparément.

On justifiera la réponse par un calcul (voir rappels de formules des docs. 5. et 6. plus loin dans l’énoncé).[2,5 pts]

[2 pts pour cette méthode]

D’après le doc.4, les niveaux sonores sont ici systématiquement ajustés à la même valeur :

LA = LB = L = 10 log I

I0

= 50 dB

D’où pour chaque enceinte : I = I0 x 10L/10 (0,5 pt)

Pour les deux enceintes : LA + B = 10 log 2

0

= 10 ( log 2 + log I

I0

) = 10 log 2 + L = 3 + 50 = 53 dB

Ainsi le niveau sonore correspondant est LA + B = 53 dB. (1 pt)

Dans l’expérience 1, le niveau sonore est L = 53 dB donc l’intensité I du son est la somme des intensités des sons

issus de chaque enceinte prise séparément.(0,5 pt)

OU [2 ,5 pts pour cette méthode]

D’après le doc.4, les niveaux sonores sont ici systématiquement ajustés à la même valeur : LA = LB = 50 dB

Donc IA = IB = I0 10 (LA/10)(0,5 pt)

Dans l’expérience 1, le niveau sonore global est L = LA + B = 53 dB = 50 + 3 dB. Donc LA + B = LA + 3 (0,25 pt)

Or l’intensité sonore globale est donnée par : I = IA+B = I0 10 (LA+B/10)

Onde sonore

incidente

Onde sonore

générée par le haut-

parleur

Onde sonore

résultante (perçue

par l’oreille)

t (ms)

donc I = I0 10 (LA+3)/10= I0 10 (LA/10 + 3/10)= I0 10 (LA/10) 10 3/10= IA 10 3/10 = IA 2 = (1,5 pt)

I = IA 2 peut aussi s’écrire I = IA + IB

L’intensité I du son est bien la somme des intensités des sons issus de chaque enceinte prise séparément.(0,25 pt)

4. Comme les ondes électromagnétiques, les ondes sonores peuvent donner lieu aux phénomènes de réflexion,

réfraction, diffraction, interférences, etc.

4.1. Par comparaison avec les propriétés des ondes électromagnétiques monochromatiques, indiquer quel

phénomène physique est responsable de la variation du niveau d’intensité sonore observée d’une expérience à

l’autre dans le document 4. On apportera les précisions nécessaires permettant de justifier l’évolution du niveau

d’intensité sonore.[2,5 pts]

Dans les expériences 2 et 3, les deux signaux sont émis avec la même fréquence, le phénomène d’interférences

entre les deux signaux intervient (0,5 pt) :

- si les signaux sont reçus en phase, il y a interférences constructives et le niveau sonore augmente (L >53 dB) (1 pt)

- si les signaux sont reçus en opposition de phase, il y a interférences destructives et le niveau sonore diminue

(L < 53 dB). (1 pt)

4.2. Quelle expérience du document 4 modélise le dispositif actif de réduction de bruit ? Justifier.[1 pt]

Le niveau sonore global diminue lorsque le dispositif émet un signal anti-bruit en opposition de phase avec le bruit

provenant de l’extérieur, donc c’est l’expérience 3 qui modélise le dispositif actif de réduction de bruit.

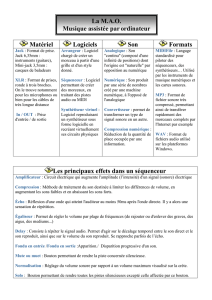

5. En résumé : [1,5 pts]

5.1. Pour pouvoir être un « contre-bruit » efficace, l’onde générée par le haut-parleur doit :

Avoir une fréquence □ identique □ plus grande □ plus petiteque celle de l’onde sonore incidente

Avoir une amplitude □ identique □ plus grande □ plus petiteque celle de l’onde sonore incidente

Etre □ en phase □en opposition de phase par rapport à l’onde sonore incidente

5.2.En exploitant les réponses précédentes, compléter le graphique ci-dessous avec les expressions

suivantes : onde sonore incidente captée par le micro, onde sonore générée par le haut-parleur, onde sonore

résultante perçue par l’oreille.[1,5 pts]

(2 légendes sont possibles)

PARTIE B

Doc.5. : Quelques rappels

Relation entre le niveau sonore L (dB) et intensité sonore I (W.m-2) :

0

I

I

L 10 log

avec I0 = 1,0 ×10–12 W.m-2, intensité sonore de référence.

L’intensité sonore I à une distance R d’une source émettant dans toutes les directions est liée à la

puissance sonore P de cette source par :

P

IS

avec S, surface de la sphère de rayon R (S = 4R²).

Doc. 6.

QUESTIONS :

Sur un chantier de travaux publics, un ouvrier (sans casque) est placé à une distance R = 1,0 m d’un engin émettant

un bruit de fréquence moyenne 200 Hz avec une puissance sonore P = 15 mW.

1. Déterminer, en justifiant, si le bruit perçu par cet ouvrier présente un risque pour son système auditif.[2,5 pts]

Calcul du niveau sonore L du bruit perçu.

I = P

S avec S = 4 π R2 et L= 10 log I

I0

d’après le doc.5

L= 10 log I

I0

= 10 log P

4..R2

I0= 10 log P

4..R2.I0 (1 pt)

A.N.: P = 15 mW = 15.10-3 W R = 1,0 m I0 = 1,0.10-12 W.m-2

L= 10 log 15.103 / (4. .1,02)

1,0.1012 = 91 dB (2 C.S.) (1 pt)

(Voir ci-contre la dose moyenne de son

tolérable par semaine)

On estime que le risque existe à partir d'un

niveau sonore de 90 dB (seuil de risque).

Cependant, la douleur n'apparaît qu'à partir de

120 dB, soit à une intensité sonore 1000 fois

plus élevée que le seuil de risque. Les lésions

peuvent survenir sans que l'on s'en aperçoive

sur le moment. Mais le véritable danger n'est

pas uniquement dans le niveau sonore : il se

situe aussi dans la dose de son, c'est-à-dire le

temps d'exposition à un niveau sonore donné.

6

6

1

/

6

100%