Traumatismes Cheville/Pied Sports d'Hiver: Étude Épidémiologique

Telechargé par

nyankoye soomou

Résumé : La traumatologie de la cheville et du pied lors des

sports de glisse sur neige a connu au cours de ces vingt

dernières années un certain nombre de modifications en

relation d’une part avec l’apparition de nouvelles acti-

vités (surf des neiges) et d’autre part avec l’évolution du

matériel. À l’Hôpital Sud de Grenoble, nous avons observé

367 lésions sur la période 1990-97. Ces lésions se

décomposent en 340 lésions du cou-de-pied, 15 lésions du

pied et 12 lésions tendineuses. 53 % des lésions sont sur-

venues en ski alpin, 19 % en snowboard, 16 % en ski de

fond, le reste se répartissant entre ski de randonnée, ski

artistique, et télémark. On dénombre 186 fractures dont

123 fractures isolées des malléoles, et 169 entorses dont 162

du seul ligament latéral externe de la cheville (LLE). En ski

alpin, les lésions du cou-de-pied ont diminué d’un facteur 3

(4,6 vs 14,1 %, p< 0,01) par rapport à la période 1968-75.

Le rapport fracture/entorse restant constant dans le temps

(1,1 fracture pour 1 entorse). Les fractures du pilon tibial

ont été diminuées d’un facteur 8 (0,26 % du total versus

2 %, p< 0,01). L’explication réside dans la modification de

la rigidité de la chaussure de ski alpin. Pour les autres acti-

vités, il faut opposer les sports à chaussure rigide (télé-

mark) aux sports à chaussure souple (snowboard, ski de

fond et de randonnée) où la cheville et le pied occupent

encore une part prépondérante de la traumatologie du

membre inférieur.

Mots clés : Traumatologie – Cheville et pieds – Épidémiologie –

Sports d’hiver

Foot and ankle trauma in winter sport injuries

A retrospective study of 367 cases

Abstract: In the last twenty years, foot and ankle injuries in

winter sports have been modified, by the emergence of a

new activity (snowboarding) and improvement of tech-

nical material. In Grenoble University South Hospital, we

observed 367 foot and ankle injuries between 1990 and

1997, and 723 during the period 1968-75. 53% of the lesions

followed skiing injuries; 19% from snowboarding and 16%

from Nordic skiing. Fractures (186 cases) were more fre-

quent than sprains (169 cases). But the most common

lesion was the lateral collateral ankle sprain with 162 cases,

before the lateral isolated malleolar fracture with 123 cases.

In skiing, ankle injuries decreased from 14.1 to 4.6%

(p< 0.01) between 1968-75 and 1990-97. The ratio frac-

ture/sprain is the same as twenty years ago (1.1 fracture

for1 sprain). Pilon tibia fractures decreased from 2 to

0.26% (p< 0.01). The most important factor in equip-

ment is the type of boot. Rigid ski boots (telemark) have

decreased foot and ankle injuries but free style boots used

in snowboarding are unable to protect the ankle from

injury.

Keywords: Foot and ankle – Skiing injuries – Epidemiological

study

Introduction

La traumatologie du ski et des sports de glisse sur neige a

connu au cours de ces vingt dernières années un certain

nombre de modifications en relation d’une part avec

l’apparition de nouvelles activités (surf des neiges) et

d’autre part avec l’évolution du matériel et la préparation

des pistes de ski.

La traumatologie de la cheville et du pied qui occupait

le 2erang en ski alpin au début des années 1970, ne repré-

sente plus que le 8esite lésionnel actuellement. Par contre,

si elle est quasiment inexistante dans la pratique du

monoski, du skwal, et du bigfoot, elle occupe une place

non négligeable dans la traumatologie du membre infé-

rieur en ski artistique, télémark, ski de fond, ski de ran-

donnée, et snowboard.

L’objectif de ce travail est de présenter l’épidémiologie

de la traumatologie de la cheville et du pied, lors des acci-

dents de sports de glisse sur neige et pour le ski alpin, de

comparer son évolution à travers deux études épidémio-

logiques réalisées à 20 ans d’intervalle dans le même

hôpital.

Med Chir Pied (2004) 20: 56-61

© Springer 2004

DOI 10.1007/s10243-004-0017-9

ARTICLE ORIGINAL/ORIGINAL ARTICLE

Étude épidémiologique rétrospective de 367 traumatismes

de la cheville et du pied dans les sports de glisse sur neige

H. PICHON, A. HUBOUD-PERON, C. DIEMER, C. CHAUSSARD, Y. TOURNE, D. SARAGAGLIA

Service de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie du Sport, CHU de Grenoble, Hôpital Sud, BP 185, F-38042 Grenoble Cedex 9, France

Correspondance : H. Pichon, e-mail : [email protected]

* Les figures de cet article sont disponibles en couleur sur le site springerlink.com

57

Matériel et méthodes

La série du PrSaragaglia

De décembre 1990 à avril 1997, 4 647 accidents de sports

de glisse sur neige ont été admis à l’Hôpital Sud de

Grenoble. Il s’agissait de 4 920 lésions puisque certains

blessés avaient une, deux, ou trois lésions associées. Parmi

eux, 3 750 (78 %) étaient des accidents de ski alpin, mais

également 535 (11,5 %) accidents de surf des neiges, 322

(7 %) accidents de ski de fond, 110 (2,5 %) de ski de ran-

donnée, 86 (1,8 %) de ski artistique, 19 de monoski, 3 de

télémark, 1 de skwal, et 1 de bigfoot. Cinquante-trois pour

cent des blessés étaient des hommes, l’âge moyen était de

29 ans, avec des extrêmes de 3 et 81 ans. Nous avons

extrait de cette statistique les lésions de la cheville et du

pied, ce qui représente 367 lésions.

La série du PrBèzes [1]

Réalisée dans le même hôpital sur la période 1968-76. Cinq

mille deux-cents blessés avaient présenté 5 200 lésions

uniquement en ski alpin. La série comprenait 59 %

d’hommes. Les âges extrêmes étaient de 2 et 77 ans. On

dénombrait 3 894 lésions des membres inférieurs dont

772 lésions de la cheville et du pied (14,8 % du total). Cette

série servira de comparaison pour juger de l’évolution de

la traumatologie de la cheville et du pied en ski alpin.

Les méthodes statistiques de comparaison

Nous présentons ici les résultats concernant la traumato-

logie de la cheville et du pied uniquement. Seuls les acci-

dents survenus en ski alpin peuvent être comparés

(4 accidents de ski de fond et aucun accident de surf des

neiges dans la série du PrBèzes).

Les données ont été traitées grâce au logiciel Excel®.

Les populations de skieurs de chaque série ont été retrouvées

statistiquement différentes (test du « chi carré »), ce qui

nous a permis de comparer, en nombre absolu et en pour-

centage des lésions (total et lésion du groupe membre

inférieur) les différents traumatismes observés dans les

deux séries. Les analyses statistiques ont ensuite été réalisées

à partir du test exact de Fisher en choisissant un seuil de

signification à 1 % (p< 0,01) en vue de nous protéger d’un

risque de conclure à tort.

Résultats

Types de lésions

Les 367 lésions se décomposent en 340 lésions du cou-de-

pied, 15 lésions du pied et 12 lésions tendineuses, soit 7,4 %

du total et 12,9 % de l’ensemble des lésions du membre

inférieur. 52,9 % des lésions sont survenues en ski alpin,

19,4 % en snowboard, 15,8 % en ski de fond, le reste se

répartissant entre ski de randonnée, ski artistique, et télé-

mark (Tableau 1). On dénombre 186 fractures dont 123 frac-

tures isolées des malléoles, et 169 entorses dont 162 du seul

ligament latéral externe de la cheville (LLE).

Analyse lésionnelle en fonction

des différents sports de glisse

Les lésions dues au ski alpin

Parmi les 367 lésions, 194 sont survenues en ski alpin

(52,9 %). Avec 5,4 % de l’ensemble des lésions, la cheville

et le pied représentent le 8esite traumatisé, et se situent au

4erang pour le membre inférieur (8,2 %). On note la pré-

pondérance des fractures (dont 3/4 de fractures des mal-

léoles), devant les entorses et la présence de quelques

lésions tendineuses (tendon d’Achille et péroniers laté-

raux). La répartition des lésions est donnée dans un

tableau comparatif avec les lésions de la période 1968-75

(Tableau 6).

Les lésions dues au surf des neiges (Tableau 2)

Soixante et onze lésions (19,4 %) sont survenues en surf

des neiges. Tous sites confondus il s’agit du 4esite, et du

2esite au MI (36,2) juste après le genou. Le tableau 2

montre l’importance des entorses de la cheville (57,7 %) et

l’incidence non négligeable des fractures de l’astragale et

tout particulièrement de son tubercule externe de l’astra-

gale (16,9 %).

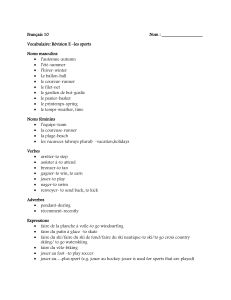

Tableau 1. Répartition des 367 lésions de la cheville et du pied selon les différents sports de glisse sur neige

Chiffre brut % des lésions totales % des lésions du MI

(%) (du sport concerné) (du sport concerné)

Ski de piste 194 (52,9) 5,4 8,2

Surf 71 (19,4) 13,2 34,6

Ski de fond 58 (15,8) 18,0 34,1

Ski de randonnée 24 (6,5) 21,8 29,2

Ski artistique 18 (4,9) 20,9 51,4

Télémark 2 (0,5) 66 50

Monoski, skwal, bigfoot 0 sans objet sans objet

58

Les lésions dues au ski de fond (Tableau 3)

Avec 58 lésions (15,8 %), la cheville et le pied représentent

le 3esite lésionnel en ski de fond (18 % du total des

lésions) et le 2esite du MI. Le tableau 3 montre la fré-

quence des fractures malléolaires (30 soit 18,8 % des

lésions du MI) et des entorses de la cheville (26 soit 16,3 %

des lésions du MI).

Les lésions dues au ski de randonnée (Tableau 4)

Avec 24 lésions, la cheville et le pied représentent 21,8 %

du total et également le 2esite du MI. On note la nette

prédominance des fractures du cou-de-pied (12), devant

les entorses de la cheville (5), et une lésion tendino-

musculaire.

Les lésions dues au ski artistique (Tableau 5)

Les 18 lésions concernant la cheville et le pied (21 % des

lésions de ce sport) représente 51,4 % des lésions du

membre inférieur (site lésionnel n° 1 au MI). On retrouve

une exacte répartition entre fractures et entorses (9 cha-

cune).

Les lésions dues au monoski, au bigfoot, au skwal,

au télémark

Il s’agit d’une pratique beaucoup plus anecdotique des

sports de glisse sur neige, avec une atteinte très variable de

la cheville et du pied. Ainsi nous n’avons aucune lésion à

dénombrer en bigfoot, en skwal et en monoski, alors que

sur 4 accidents de télémark nous retrouvons 50 % d’atteinte

pour la cheville et le pied (1 fracture bi-malléolaire et

1 entorse externe de la cheville).

Évolution des lésions en ski alpin (Tableau 6)

Pour la période 1968-76, on dénombrait 721 lésions du

cou-de-pied, 13 lésions du pied et 38 lésions tendineuses

(Achille et péroniers latéraux). Cela représentait 14,8 % du

total des lésions (2esite lésionnel) et 19,8 % de la traumato-

logie du MI loin derrière la fracture de jambe, qui avec

44 % du total et 57,6 % du membre inférieur était la lésion

numéro 1.

Tableau 2. Répartition des 71 lésions de la cheville et du pied

survenues en surf des neiges

Type de lésions % du MI

(205 lésions)

Fractures et luxation : 31 15,1

– malléoles 15

– fracture du pilon 1

– tubercule externe astragale 12

– calcanéum 1

– métatarsien 1

– luxation chopart 1

Entorses : 40 19,5

– cheville 39

– médio-tarsienne 1

Lésions tendineuses 0 sans objet

Tableau 3. Répartition des 58 lésions de la cheville et du pied

survenues en ski de fond

Type de lésions % du MI

(170 lésions)

Fractures : 31 18,2

– malléoles externes 19

– bi-malléolaires 5

– tri-malléolaires 6

– fracture du pilon 1

Entorses : 27 15,8

– cheville 26

– médio-tarsienne 1

Lésions tendineuses 0 sans objet

Tableau 4. Répartition des 24 lésions de la cheville et du pied

survenues en ski de randonnée

Type de lésions % du MI

(82 lésions)

Fractures : 12 14,6

– malléoles externes 5

– bi-malléolaires 7

Entorses : 5 6,1

– cheville LLE 5

Lésions tendineuses : 1,2

– luxation péroniers 1

Contusions diverses 6 7,3

Tableau 5. Répartition des 18 lésions de la cheville et du pied

en ski artistique

Type de lésions % du MI

(35 lésions)

Fractures : 9 25,7

– malléoles externes 7

– décollement épiphysaire 1

– fracture du scaphoïde tarsien 1

Entorses LLE cheville 9 25,7

Lésions tendineuses 0 sans objet

59

Pour la période 1990-97, on dénombre 173 lésions du

cou-de-pied, 8 lésions du pied et 13 lésions tendineuses.

Cela représente 5,1 % du total (8esite lésionnel) et 8,2 %

du membre inférieur. La fracture de jambe n’étant par

ailleurs plus que le deuxième site lésionnel du MI, loin

derrière l’entorse du genou qui représente 35 % de la trau-

matologie du MI en ski alpin. Les lésions du cou-de-pied

ont diminué d’un facteur 3 (4,6 vs 14,1 %). Cette dimi-

nution se retrouve aussi bien sur le groupe fracture que

sur le groupe entorse. Le rapport fracture/entorse restant

constant dans le temps (1,1 fracture pour 1 entorse). Les

fractures du pilon tibial ont été diminuées d’un facteur 8

(0,26 % du total versus 2 %). La traumatologie du pied

déjà faible en 1970 (0,26 % du total) le reste, de même que

les lésions tendineuses dont la diminution apparente

(0,3 vs 0,9 %) n’est pas statistiquement significative.

Discussion

L’analyse globale de nos statistiques montre une diminu-

tion de 50 % de la traumatologie de la cheville et du pied

entre les années 1970 et 1990 (14,8 versus 7,4 %). Toutefois

cette analyse doit être modulée par le fait que le ski alpin,

qui était l’activité unique en 1970, ne représente mainte-

nant plus que 52,8 % des lésions.

En effet, en ski alpin [4], les lésions de la cheville et

du pied ont dans notre expérience été diminuées par 3

(14,8 vs 5,4 %) 2esite lésionnel du membre inférieur en

1970 avec 19,6 %, elles ne représentent plus que le 8esite

avec 8,2 % des lésions du MI. Ainsi les fractures du pilon

tibial ont été diminuées par 8, les fractures de malléole et

les entorses du cou-de-pied par 3, les ruptures du tendon

d’Achille par 4. Les lésions du pied déjà exceptionnelles en

1970 (0,25 %), le reste (0,2 %). Warme [9] a montré qu’à

taux de lésion par skieur constant dans le temps, (3,7 acci-

dents/1 000 skieurs/j) on observait une diminution globale

des lésions des MI, et notamment de la cheville et du pied,

alors que dans le même temps les lésions du genou aug-

mentaient de manière inversement proportionnelle. Ceci a

été confirmé par d’autres auteurs aussi bien en Europe [10]

que sur d’autres continents [7].

L’explication réside probablement dans les modifica-

tions de la chaussure de ski, qui ont éliminé bon nombre

de lésions de la cheville et du pied pour les reporter sur le

genou (Fig. 1), aujourd’hui premier site lésionnel du MI. En

effet, les simples chaussures basses en cuir souple (Fig. 2)

ont été remplacées par les chaussures modernes rigides

montantes, protégeant la cheville de bon nombre d’acci-

dents en torsion. Toutefois ces chaussures n’ont pas per-

mis la disparition des entorses du LLE qui, bien qu’ayant

diminué de 50 %, reste une lésion fréquente 43,8 % de nos

lésions en ski. Ceci est assez difficile à expliquer, contraire-

ment à la persistance de la survenue de fractures complexes

et graves, dues à la réalisation de plus en plus fréquente de

saut (pilon tibial, calcanéum). De même, les fixations à

déclenchement automatique et les skis modernes ont éga-

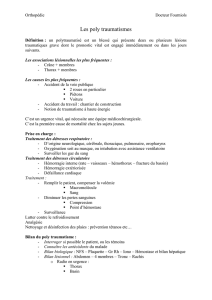

Tableau 6. Évolution de la traumatologie de la cheville et du pied en ski alpin

1968-1975 1990-1996

Série PrBèzes Série PrSaragaglia Comparaison

Chiffre brut Chiffre brut statistique

(% du total) (% du total)

Cou-de-pied : 721 (14,1 %) 173 (4,6 %) p< 0,01

– fractures : 413 (8 %) 91 (2,4 %) p< 0,01

• fractures du pilon tibial 106 (2 %) 10 (0,26 %) p< 0,01

• fractures isolées malléole dont : 153 (3 %) 37 (1 %)

- malléole externe 104 22

- malléole interne 46 12

- malléole postérieure 2 2

- tubercule de Chaput 1 1

• ractures bi- et tri-malléolaires 138 (2,7 %) 40 (1 %) p< 0,01

• racture DE ext. inf. tibia 15

– entorses 310 (6 %) 82 (2,2 %) p< 0,01

Lésions tendineuses : NS

– rupture tendon d’Achille 31 (0,6 %) 6 (0,16 %)

– luxation des péroniers 7 (0,13 %) 3 (0,08 %)

Pieds : 13 (0,25 %) 8 (0,2 %) NS

– fracture du calcanéum 4 4

– fracture de l’astragale 4

– fracture des métatarsiens 4 1

– entorses médio-tarsienne 3

60

lement entraîné un report des contraintes de la partie

basse de la jambe vers la partie haute.

Avec 13,8 % de l’ensemble des lésions et 36,2 % des

lésions du MI, le snowboard est le nouveau pourvoyeur de

lésions de la cheville et du pied. Si les entorses représen-

tent 56 % des lésions, les fractures, et notamment les frac-

tures parcellaires de l’astragale, sont considérées comme

une lésion typique de ce sport... Tous les auteurs [2, 3]

s’accordent pour dire que ce sont des fractures qui passent

facilement inaperçues si on ne les recherche pas de prin-

cipe avec des incidences de face en rotation interne et

externe. Les lésions sont expliquées par la technique de

glisse avec de nombreux changements d’appui sur les

pieds, et par les caractéristiques de la chaussure de surf et

tout particulièrement du matériel « free style » où le sur-

feur chausse des bottes à semelle souple.

En ski de fond, la pathologie de la cheville et du pied

arrive en troisième position, avec 18 % de l’ensemble des

lésions et 36,4 % du MI. Les fractures avec 53 % (dont

1/3 de fractures bi- et tri-malléolaires) arrivent avant les

entorses. La chaussure bien qu’ayant évoluée reste une

chaussure basse et souple pour permettre la glisse que ce

soit en pas alternatif ou en skating. Par conséquent les trau-

matismes en torsion restent fréquents, entraînant les frac-

tures les plus déplacées des sports de glisse selon Sherry [8].

Cette notion de gravité existe également en ski de ran-

donnée où, avec 17 % du total, la pathologie de la cheville

et du pied arrive en 2eposition. Les fractures sont 3 fois

plus fréquentes que les entorses, dont 2/3 de fractures bi-

malléolaires. Là aussi le matériel plutôt souple explique

ces lésions.

Enfin, en ski artistique, avec 23 % du total, la cheville

et le pied représentent le premier site lésionnel. Nous

n’avions pourtant que peu de compétiteurs (< 5 %). Frac-

tures et entorses se retrouvent en quantité équivalente. Les

lésions sont ici dues à la réalisation de figures acroba-

tiques et à la réception de sauts.

Le rôle prépondérant de la chaussure est d’ailleurs par-

faitement illustré par le télémark. Tant que des chaussures

souples ont été utilisées (jusqu’en 1996), la pathologie de

la cheville et du pied représentait 50 % des lésions du MI

pour nous et pour Made [5]. Lors d’une étude réalisée en

Suède, il a montré une diminution de l’incidence des lésions

de 30 % entre la période 1988-95 et la période 1995-2000,

uniquement par l’emploi depuis 1996 de chaussures rigides

par le pratiquant de télémark.

Conclusion

Au total, on note, tous sports de glisse sur neige confon-

dus, une diminution nette de la pathologie de la cheville et

du pied. En ski alpin, la pathologie a été réduite d’un fac-

teur 3, aussi bien pour les entorses que pour les fractures,

les fractures les plus sévères (pilon tibial) ayant même

diminué d’un facteur 10. L’explication siège dans le maté-

riel et notamment dans les chaussures. En fait, actuelle-

ment il faut opposer les sports de glisse se pratiquant avec

des chaussures rigides (ski alpin, monoski, télémark) où la

cheville et le pied sont bien protégés, aux sports à chaus-

sures souples (snowboard, ski de fond, ski de randonnée)

où la pathologie reste fréquente avec de nombreuses frac-

tures déplacées.

Références

1. Bèzes H, Julliard R (1976) Les accidents du ski : à propos

d’une statistique de 5 200 observations. Ann Chir 30: 583-

605

2. Boon AJ, Smith J, Zobitz ME, Amrami KM (2001) Snow-

boarder’s talus fracture. Mechanism of injury. Am J Sports

Med 29 (3): 333-8

3. Chan GM, Yoshida D (2003) Fracture of the lateral process

of the talus associated with snowboarding. Ann Emerg

Med 41 (6): 854-8

Fig. 1. La fracture du pilon tibial des années 1970 a été remplacée par la

fracture des plateaux tibiaux

Fig. 2. Évolution de la chaussure de ski entre 1975 et 2001 (collection person-

nelle de l’auteur). De la chaussure en cuir basse et souple, à la coque plas-

tique haute et rigide

6

6

1

/

6

100%