Pour une économie du bien commun Le prix Nobel d`économie

Pour une économie du bien commun

Le prix Nobel d’économie Jean Tirole explique ce qu’est l’économie – elle s’intéresse au

bien commun – et pourquoi il est nécessaire que les citoyens s’approprient cette pensée

Jean Tirole, Revue des deux mondes, 1er février 2017

« L’économie du bien commun est avant tout une ambition, celle de faire en sorte que nos

institutions économiques contribuent à l’intérêt général. »

1. L’économie, comme toute autre science humaine et sociale, a plusieurs finalités. Son premier

objet est descriptif. Elle décrit les comportements des individus, des groupes sociaux, des pays

; pour cela, elle collecte des données historiques et crée de nouvelles données à travers des

expériences en laboratoire ou sur le terrain. Elle en tire alors des corrélations et des prédictions

(…). PS : L’économie décrit aussi les comportements des agents via des « modèles » : des cadres

théoriques (ou cadres de pensée) qui sont des représentations simplifiées de la réalité complexe.

Nous en avons vu deux à ce stade : la parabole de la ferme et le dilemme du prisonnier.

2. Le second objet de l’économie est prescriptif-normatif. Elle utilise un cadre théorique (un

cadre de pensée), obtient empiriquement des relations de causalité (« c’est A qui génère B, et

non la causalité inverse, ou une absence de causalité – A et B étant juste dus à un facteur

commun, mais n’ayant pas d’effet l’un sur l’autre »), et en tire des conclusions de politique

publique. L’analyse permet d’expliquer les phénomènes, elle ouvre une fenêtre sur le monde, elle

permet de proposer des politiques. Et c’est là que le bien commun entre en jeu.

3. Qu’est-ce que l’économie ? L’économie du bien commun est avant tout une ambition, celle de

faire en sorte que nos institutions économiques contribuent à l’intérêt général. Il s’agit donc

d’analyser les situations où l’intérêt individuel entre en conflit avec l’intérêt collectif [de la

société tout entière], et d’étudier comment mettre en musique ces intérêts individuels pour

qu’ils remettent au centre l’intérêt général.

La main invisible (le marché) et la main plus visible (l’État) sont complémentaires : l’État corrige

les nombreuses défaillances du marché. Les Français ont une vision étrange du libéralisme. Le

libéralisme n’est pas du tout le laisser-faire, mais la responsabilisation des acteurs économiques

pour les inciter à œuvrer au bien commun – sans se substituer à eux, mais en corrigeant si

nécessaire leurs incitations. Donnons-en deux exemples.

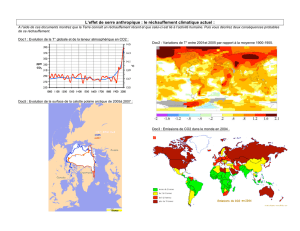

4. Le climat et l’efficacité sociale. L’intérêt individuel pousse à utiliser des énergies carbonées,

moins chères. Or l’on sait que si notre inaction en matière de lutte contre le réchauffement

climatique continue, ce dernier sera violent. Il faut mettre les acteurs (ménages, entreprises,

administrations) devant leurs responsabilités, c’est-à-dire les responsabiliser pour leurs

émissions à travers la taxation suffisante des consommations d’énergies carbonées, et accepter

de perdre quelques points de produit intérieur brut (PIB). (…)

5. La solidarité face à la santé : une question d’équité. Les individus ne sont pas responsables

de leurs gènes. Le marché de l’assurance, s’il n’est pas régulé, va à l’encontre de la solidarité. Les

assureurs offrent alors de très bonnes conditions aux individus en bonne santé ; la contrepartie

bien sûr est que ceux qui le sont moins sont contraints de verser des primes d’assurance très

élevées. [Une régulation est donc nécessaire (…)]

6. C’est le rôle de l’État d’œuvrer pour le bien commun, mais parfois l’État va à l’encontre du bien

commun : par exemple, en laissant aux générations futures non seulement le réchauffement

climatique mais aussi la dette publique et les retraites non financées, le chômage, une éducation

pas toujours à la hauteur (…).

1

/

1

100%