Lire l'article complet

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2008

Pharmacologie

Pharmacologie

5

RÉSUMÉ 왘

Le dépôt pulmonaire des traitements inhalés peut être

évalué par des méthodes pharmacocinétiques et phar-

macodynamiques. Le choix de la méthode dépend de la

classe médicamenteuse étudiée. Pour les médicaments

sans e et de premier passage hépatique, tels que les bêta-2

agonistes de courte durée d’action, l’étude pharmacociné-

tique du dépôt pulmonaire doit être e ectuée rapidement

après l’inhalation a n de minimiser l’absorption gastro-

intestinale. Pour les molécules subissant un métabolisme

important en rapport avec un premier passage hépatique,

telles que les corticostéroïdes inhalés, la concentration

plasmatique de médicament est un re et indirect du dépôt

bronchique. L’e et pharmacodynamique peut être évalué

par les e ets cliniques et les e ets indésirables potentiels

des traitements inhalés. Chez l’asthmatique et le patient

a ecté de bronchopneumopathie chronique obstructive,

la réversibilité de l’obstruction bronchique après inhalation

de bronchodilatateur permet d’estimer le dépôt bronchique

si l’obstruction bronchique initiale est signi cative. Pour

comparer l’e et dose-réponse entre corticoïdes inhalés sur

des périodes supérieures à six semaines, la référence actuelle

est la méthode de Finney. L’analyse des e ets indésirables

des bêta-2 agonistes ou des corticostéroïdes administrés

à fortes posologies peut également être utilisée pour

comparer le dépôt bronchique de di érentes molécules.

La pertinence clinique des méthodes pharmacologiques

évaluant le dépôt pulmonaire permet l’obtention d’infor-

mations complémentaires par rapport aux études utilisant

la scintigraphie pulmonaire.

Mots-clés : Voies aériennes – Biodisponibilité – Dépôt –

Médicaments inhalés – Poumon – Pharmacodynamie –

Pharmacocinétique.

SUMMARY 왘

The assessment of drug delivery to the lung in vivo may be

performed using either pharmacokinetic or pharmacodynamic

techniques. The choice of pharmacological method depends

on drug class speci cities. Pharmacokinetic determination

of deposition to the lung for drugs without hepatic rst-pass,

such as short acting β2-agonist, has to be performed shortly

after inhalation to minimize the effect of gastrointestinal

absorption. For medication undergoing important hepatic

rst-pass metabolism such as inhaled corticosteroid, plas-

matic concentration indirectly re ects bronchial deposition.

Pharmacodynamic pro le should be assessed through clinical

e ect and adverse events induced by inhaled drugs. Dose ran-

king of lung deposition for bronchodilators requires patient

selection with su cient bronchial obstruction to maintain

room for improvement after the rst dose. To assess dose e ect

relationship between inhaled corticosteroid, the Finney parallel

line bioassay is the reference method in at least six weeks period

study. Analysis of side e ect with high doses of β2-agonist

or inhaled corticosteroid may also be used to compare lung

deposition. Finally, pharmacological evaluation of lung depo-

sition provides complementary information to scintigraphic

studies, based on their clinical relevance.

Keywords: Airways – Bioavailability – Deposition – Inhaled

drugs – Lung delivery – Pharmacodynamic – Pharmacokinetic.

Méthodes pharmacologiques d’évaluation

du dépôt pulmonaire des traitements inhalés

Pharmacological assessment of inhaled drug delivery to the lung

●● P.O. Girodet*, M. Molimard*

* Département de pharmacologie, université Victor-Segalen, Bordeaux-2.

Abréviations : ACTH : hormone adrénocorticotrope – ASC : aire sous la courbe –

BDP : béclométasone dipropionate – BPCO : bronchopneumopathie chronique

obstructive – Cmoy : concentration moyenne – Cmax : concentration plasmatique

maximale – CFC : chloro uorocarbone – DPI : inhalateur de poudre sèche (dry

powder inhaler) – DEMM25-75 % : débit expiratoire maximal moyen de 25 % à

75 % de la capacité vitale forcée – DEP : débit expiratoire de pointe – fL : fraction

de dose déposée et absorbée par le poumon – FO : biodisponibilité orale – fret :

fraction de dose retenue par le système d’inhalation – Fsyst : biodisponibilité

systémique – GC/MS : chromatographie en phase gazeuse couplée à la

spectrométrie de masse – HFA : hydro uoroalkane – HPLC : chromatographie

liquide haute performance (high performance liquid chromatography) – pMDI :

aérosol-doseur pressurisé (pressurized metered-dose inhaler) – T1/2 : demi-vie

plasmatique – Tmax : temps nécessaire pour atteindre la concentration maximale

– Vd : volume de distribution – VEMS : volume expiratoire maximum seconde.

ABRÉVIATIONS

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2008

Pharmacologie

Pharmacologie

6

L

es médicaments inhalés sont fréquemment utilisés pour

le traitement de l’asthme ou de la bronchopneumopathie

chronique obstructive (BPCO). Après l’administration,

une proportion importante de la dose émise (25 % à 90 %) se

dépose dans l’oropharynx (1). Pour cette fraction, le passage

dans la circulation systémique s’eff ectue via une absorption

locale dans la cavité buccale ou, après déglutition, dans le tractus

gastro-intestinal. Concernant la fraction de dose délivrée dans

l’arbre trachéo-bronchique, la clairance des particules inhalées

est régulée par le transport mucociliaire et l’absorption dans

la circulation systémique par l’épithélium des voies aériennes.

La fraction absorbée par voie digestive ou respiratoire peut

induire des eff ets systémiques mais seule la fraction inhalée

est responsable d’eff ets thérapeutiques. Il est donc important

d’étudier le dépôt pulmonaire des thérapeutiques administrées

par voie inhalée.

De nombreux facteurs déterminent le dépôt pulmonaire des

traitements inhalés, tels que l’utilisation des systèmes d’inhala-

tion par les patients, le débit inspiratoire lors de l’inhalation, la

dose émise, la taille des particules inhalées et les caractéristiques

géométriques des voies aériennes variables selon la sévérité des

maladies respiratoires. Par conséquent, les variations de quan-

tité de médicaments atteignant le poumon et les variations de

distribution des particules émises impliquent des diff érences

dans la distribution du médicament dans les voies aériennes,

l’effi cacité clinique, la biodisponibilité systémique et les eff ets

indésirables des traitements inhalés. Les impacteurs en cascade

sont utilisés en tant que modèle du dépôt pulmonaire in vitro

(2). Une telle évaluation des propriétés aérodynamiques par cette

méthode est intéressante pour les phases de développement et

le contrôle de la qualité des médicaments, mais ses résultats ne

sont pas toujours transposables in vivo (3). Par conséquent, il est

important d’utiliser des méthodes cliniques pour déterminer le

dépôt pulmonaire, principalement pour les nouveaux systèmes

d’inhalation et les nouvelles formes galéniques avant l’Autori-

sation de mise sur le marché. De nombreux essais cliniques

comportent une étude du dépôt pulmonaire pour démontrer

une équivalence entre de nouveaux dispositifs d’inhalation ou de

nouvelles formules galéniques et le produit d’origine. Par exemple,

l’évaluation du dépôt pulmonaire est une étape nécessaire pour

comparer un aérosol-doseur pressurisé (pMDI) conventionnel

et un inhalateur de poudre sèche (DPI) ou un gaz propulseur

chlorofl uorocarbone (CFC) à un gaz propulseur, plus respec-

tueux de l’environnement, tel que l’hydrofl uoroalkane (HFA).

Actuellement, les deux principales techniques disponibles in

vivo sont les études du dépôt pulmonaire des aérosols radio-

marqués et les méthodes pharmacologiques. L’inhalation des

aérosols radiomarqués implique une mesure de la radioactivité

pulmonaire par une gammacaméra ou un compteur corporel

total. Bien que les études scintigraphiques constituent un outil

valable pour prédire le dépôt pulmonaire régional et total, ainsi

que le dépôt oropharyngé, la précision de cette technique est

limitée par le processus de détection en deux dimensions de ce

système (4). Des développements futurs sont nécessaires pour

l’utilisation en pratique courante de méthodes d’imagerie en

trois dimensions (tomographie par émission de positons) [5]. Les

études scintigraphiques présentent de nombreux inconvénients :

exposition aux irradiations, en particulier chez les enfants (6),

obtention compliquée de molécules radiomarquées, diffi cultés

pour interpréter le dépôt dans certaines zones anatomiques

dans l’espace et accès limité aux dispositifs développés par les

fi rmes pharmaceutiques.

Par conséquent, les approches pharmacocinétiques et pharmaco-

dynamiques fournissent potentiellement des informations

complémentaires sur le dépôt pulmonaire et sur les eff ets clini-

ques des thérapeutiques administrées par voie inhalée. L’objectif

de cette revue est de présenter les principales méthodes phar-

macocinétiques et pharmacodynamiques utilisées pour évaluer

le dépôt pulmonaire des traitements inhalés en précisant les

limites et les intérêts de chaque méthode.

MÉTHODES PHARMACOCINÉTIQUES

Les mesures pharmacocinétiques constituent des indicateurs

utiles pour établir une corrélation entre le dépôt pulmonaire

et la distribution plasmatique des traitements inhalés. Certains

paramètres pharmacocinétiques tels que la demi-vie plasma-

tique (T1/2) et le volume de distribution (Vd) dépendent de la

molécule et ne sont pas infl uencés par le dépôt pulmonaire.

Cependant, la variabilité du dépôt pulmonaire entre plusieurs

molécules peut résulter des diff érences liées à la concentration

plasmatique maximale (C

max

) et à l’aire sous la courbe (ASC) des

concentrations plasmatiques. Il existe également des caractéris-

tiques pharmacocinétiques spécifi ques selon la classe médica-

menteuse en question, en particulier les traitements inhalés les

plus fréquemment utilisés en pneumologie, à savoir les bêta-2

mimétiques et les corticostéroïdes.

Agonistes des récepteurs β2-adrénergiques inhalés

Concernant les bêta-2 mimétiques de courte durée d’action, le

paramètre pharmacocinétique le plus simple pour calculer la

biodisponibilité pulmonaire est la mesure de l’absorption précoce

du salbutamol dans les 20 minutes suivant l’inhalation. Le subs-

tratum pharmacologique de cette mesure est que l’absorption

gastro-intestinale contribue seulement à 0,3 % de l’absorption

systémique globale dans les 30 minutes suivant l’inhalation (7).

À partir des courbes de concentration plasmatique exprimées en

fonction du temps, un certain nombre de paramètres, tels que

la Cmax, la concentration moyenne pendant 20 minutes (Cav) et

le temps nécessaire pour atteindre la concentration maximale

(Tmax) permettent d’estimer le dépôt pulmonaire. Par exemple,

après inhalation de salbutamol (1 200 μg), les valeurs de Cmax

et T

max

sont respectivement de 2,93 ng/ml et 10 minutes pour

dix volontaires sains dont la moyenne d’âge est de 20,5 ans avec

un volume expiratoire maximum seconde (VEMS) à 112,1 %

de la théorique (8). L’ASC est également considérée comme

un critère primaire pour évaluer l’absorption systémique (9).

Dans les essais cliniques, l’absorption gastro-intestinale peut être

réduite par un rinçage buccal ou prévenue par l’administration

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2008

Pharmacologie

Pharmacologie

7

de charbon activé avant et après l’inhalation. Ainsi, l’absorption

gastro- intestinale étant exclue, les taux plasmatiques refl ètent

le dépôt pulmonaire et l’absorption.

L’utilisation de telles méthodes pharmacocinétiques dans les

études de bioéquivalence in vivo permet de calculer un rapport de

diff érence de C

max

, ce qui constitue un indicateur de dose relative

délivrée aux poumons. Cet indice relatif permet la comparaison

de diff érentes formulations de médicaments inhalés, de divers

systèmes d’inhalation ou des inhalations retardées en chambres

d’inhalation.

Néanmoins, l’interprétation des paramètres pharmacociné-

tiques impose de prendre en compte l’existence d’une maladie

pulmonaire et la fonction respiratoire. Le profi l d’absorption

pulmonaire d’une inhalation de fénotérol (4 mg) a été évalué

dans deux études diff érentes utilisant le même système d’inhala-

tion et une posologie identique chez des volontaires sains et des

sujets asthmatiques (VEMS moyen à 56 % de la théorique). Le

pic de concentration plasmatique de fénotérol est diminué d’un

facteur 2 pour les patientes asthmatiques (1,6 ng/ml) par rapport

aux sujets témoins (3,1 ng/ml) [10]. Des résultats similaires ont

été publiés avec les nébulisations de salbutamol, ce qui soulève

l’hypothèse selon laquelle un rétrécissement du calibre des voies

aériennes peut aff ecter le dépôt pulmonaire des β2-mimétiques

inhalés (11).

En pratique clinique, les études pharmacocinétiques présentent un

intérêt limité pour les agonistes des récepteurs β2-adrénergiques

inhalés, car les doses administrées sont généralement faibles et

les concentrations plasmatiques qui en résultent sont le plus

souvent dans les limites des seuils de détection. Cependant, la

sensibilité des dosages est améliorée par la chromatographie en

phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC/MS).

Alors que le seuil de détection de la chromatographie liquide

haute performance (HPLC) avec détection ultraviolet pour la

concentration plasmatique de salbutamol est de 0,2 ng/ml (12),

la linéarité de la méthode GC/MS est validée pour des concen-

trations de salbutamol comprises entre 50 et 10 000 pg/ml (13).

Dans les études de bioéquivalence, les paramètres pharmaco-

cinétiques sont nécessaires, mais insuffi sants pour évaluer la

distribution pulmonaire des molécules étudiées. Les méthodes

granulométriques constituent un complément nécessaire dans

cette optique.

Corticostéroïdes inhalés

Une faible proportion de la dose émise peut atteindre la circula-

tion systémique, puisque la fraction de médicament avalé subit

un important eff et de premier passage hépatique : 90 % pour

le budésonide et 99 % pour la fl uticasone. O.J. Dempsey et al.

ont démontré que l’absorption oropharyngée de fl uticasone ne

contribue pas à l’activité systémique (14). L’intérêt du rinçage

buccal suivant l’inhalation est la prévention des candidoses

oropharyngées et non pas la réduction des eff ets systémiques.

La biodisponibilité systémique des corticostéroïdes inhalés

dépend donc de la fraction médicamenteuse absorbée par les

voies aériennes via la vascularisation pulmonaire. Par consé-

quent, pour ces médicaments métabolisés de manière intense,

le passage systémique dans la circulation générale refl ète le

dépôt pulmonaire.

Cependant, la mesure des concentrations sériques ne corres-

pond pas aux besoins de techniques précises pour évaluer la

dose de médicament délivrée au niveau du tissu pulmonaire.

Étant donné les propriétés lipophiles des corticostéroïdes, le Vd

est variable selon les molécules (tableau I). Les valeurs de Cmax

dépendent de ce paramètre. Suivant l’inhalation de molécules avec

une biodisponibilité identique, les concentrations plasmatiques

sont inversement proportionnelles au Vd (fi gure 1). Ainsi, les

médicaments hautement lipophiles avec un Vd élevé, tels que la

fl uticasone, ont une activité systémique pour des concentrations

plasmatiques plus faibles par rapport à des médicaments moins

lipophiles. Une simple mesure de l’ASC n’est donc pas directement

corrélée à la distribution systémique.

Un correctif peut être apporté par une approche méthodologique

qui identifi e le dépôt pulmonaire en fonction du rapport de la

fraction de la dose déposée et de celle absorbée par le poumon (fL)

sur la biodisponibilité systémique (Fsyst) [15]. Ce calcul, impliquant

une évaluation de la biodisponibilité orale (F

O

) et l’absence de

métabolisme pulmonaire des médicaments étudiés (16), s’énonce

comme suit :

fL = Fsyst – FO.(1-fret)/(1-FO)

Les concentrations plasmatiques et urinaires de médicament

refl ètent le dépôt pulmonaire global, sans fournir d’information

sur des profi ls de dépôts localisés dans certaines régions anatomi-

ques. Considérant la taille des particules, il a été démontré que le

dépôt pulmonaire des médicaments inhalés a tendance à décroître

Tableau I.

Caractéristiques pharmacocinétiques des corticostéroïdes inhalés.

T1/2 (h) Vd (l/kg) Clairance (l/mn) Disponibilité orale (%)

Béclométasone-17-monopropionate 2,7 6,1 2 41

Béclométasone dipropionate 0,5 < 1 2,5 -

Budésonide 2-3 2,7 0,9-1,3 6-13

Flunisolide 1,6 1,8 1 21

Fluticasone propionate 8-14 12,1 0,9-1,3 < 2

Triamcinolone acétonide 1,5 1,3 0,7 23

Abréviations : T1/2 : demi-vie plasmatique ; Vd : volume de distribution.

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2008

Pharmacologie

Pharmacologie

8

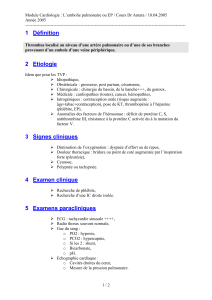

Figure 1. Représentation schématique de la distribution systémique des

corticostéroïdes inhalés. Les corticostéroïdes hautement lipophiles (A)

ont un volume de distribution (Vd) potentiellement élevé, alors que les

corticostéroïdes faiblement lipophiles (B) ont un Vd inférieur. Considérant

que la dose x est équivalente pour les médicaments A et B, la comparaison

des concentrations plasmatiques (C) implique de tenir compte des valeurs

de Vd.

Corticostéroïde inhalé

Médicament A x μg Médicament B x μg

Vd élevé Vd faible

C plasmatique faible

C plasmatique élevée

avec l’augmentation de la distance par rapport à la trachée. Un tel

profi l de distribution pulmonaire a été établi pour des patients

ayant bénéfi cié d’une intervention chirurgicale thoracique, avec

une administration préopératoire de traitement inhalé (17). Par

exemple, les concentrations de fl uticasone dans le tissu pulmo-

naire proximal sont 3 à 4 fois plus élevées que celles du poumon

périphérique après une inhalation d’une dose de 1 mg. Il est bien

évident que ces techniques ne permettent pas la comparaison de

diff érentes formulations en pratique courante.

MÉTHODES PHARMACODYNAMIQUES

Selon une approche complémentaire des méthodes pharmaco-

cinétiques, les études pharmacodynamiques permettent dans

certaines conditions d’évaluer le dépôt pulmonaire des traite-

ments inhalés (tableau II). Les paramètres pharmacodyna-

miques étudiés varient en fonction de la classe médicamenteuse,

bronchodilatateurs (β2-adrénergiques inhalés) ou anti-infl am-

matoires (corticostéroïdes inhalés). Les critères de jugement

principaux comportent l’eff et thérapeutique et les événements

indésirables induits par les traitements inhalés.

Agonistes des récepteurs β2-adrénergiques inhalés

Eff ets cliniques des agonistes β2-adrénergiques

Les variables d’effi cacité des bronchodilatateurs de courte durée

d’action sont souvent évaluées avant et après l’inhalation d’une

dose unique (18). Par exemple, pour comparer deux agonistes

β2-adrénergiques administrés par aérosol-doseur pressurisé dont

la formulation diff ère par le gaz propulseur utilisé, la variation

du VEMS par rapport à l’état initial constitue fréquemment le

critère de jugement principal (13). Une diminution de l’hyper-

réactivité bronchique (eff et bronchoprotecteur) induite par les

β2-adrénergiques peut être évaluée par un test de provocation

ventilatoire avec un agent bronchoconstricteur tel que la méta-

choline. Les scores de dyspnée et la consommation d’agoniste

β2-adrénergique de courte durée d’action sont susceptibles d’être

pris en compte pour déterminer l’eff et des bronchodilatateurs

de longue durée d’action dans l’asthme et la BPCO. Ces para-

mètres sont cependant des critères de jugement secondaires

par rapport au VEMS.

Les explorations fonctionnelles respiratoires ne détectent pas

de réponses signifi catives en termes de bronchodilatation si le

sommet de la courbe dose-réponse est facilement atteint. Par

exemple, pour les bronchodilatateurs de courte durée d’action,

la première dose administrée ne doit pas induire une réversi-

bilité complète de l’obstruction. Ainsi, il est important que les

patients inclus dans les essais cliniques aient une obstruction des

voies aériennes signifi cative avec une marge substantielle pour

permettre une amélioration de la fonction ventilatoire.

Eff ets indésirables des agonistes β2-adrénergiques

L’analyse des eff ets indésirables représente un outil complémen-

taire pour étudier les caractéristiques pharmacodynamiques des

médicaments inhalés. Chez les asthmatiques intermittents et

persistants légers, la plus faible dose d’agoniste β2-adrénergique

est à même de provoquer une réversibilité complète d’une

obstruction bronchique spontanée ou pharmacologiquement

induite. Par conséquent, la comparaison des eff ets cliniques

exercés par de fortes doses de bronchodilatateurs est diffi cile à

établir. L’analyse des eff ets indésirables des β2-agonistes repré-

sente une alternative intéressante par rapport aux critères d’effi -

cacité clinique classiques. Étant donné que les eff ets indésirables

des agonistes β2-adrénergiques sont négligeables aux doses

pharmacologiques, de telles études sont conçues pour reproduire

les eff ets adverses potentiels induits par une consommation

importante de bronchodilatateurs lors d’un asthme aigu grave.

Pour les β2-agonistes, le pouls, le tremblement des extrémités

(19), l’hypokaliémie et l’hypoglycémie sont classiquement étudiés

bien que leur survenue soit particulièrement rare en cas d’utilisa-

tion à des doses pharmacologiques. S.J. Fowler et al. ont comparé

les paramètres pharmacocinétiques validés antérieurement et

la réponse systémique aux agonistes β2-adrénergiques dans

un échantillon de volontaires sains (20). Suivant l’inhalation de

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2008

Pharmacologie

Pharmacologie

9

35

30

20

25

10

5

0100 150 400 800

Dose totale journalière (μg/j) [log scale]

Ratio de dose relative x

x

Médicament B

Médicament A

Variation VEMS initial (% valeur théorique)

Figure 2. Analyse de régression des courbes doses-réponses pour les

variations de VEMS à l’issue de six semaines de traitement pour les

médicaments A et B. L’augmentation du VEMS observée pour la courbe

dose-réponse du médicament A est comparée au médicament B en

utilisant le rapport relatif de dose x (d’après [22]).

fortes doses de salbutamol (1 200 μg) par diff érents systèmes

d’inhalation, les concentrations plasmatiques maximales et

moyennes de salbutamol sont corrélées positivement avec

l’hypokaliémie et le tremblement. Une telle corrélation n’est

pas mise en évidence pour les pulsations cardiaques.

Corticostéroïdes inhalés

Eff ets cliniques des corticostéroïdes inhalés

Par contraste avec les études portant sur les agonistes

β2-adrénergiques, des études menées sur le long terme sont

nécessaires pour mettre en évidence une réponse clinique signi-

fi cative induite par les corticostéroïdes inhalés (21). Il est classi-

quement admis que des modifi cations de la fonction ventilatoire

apparaissent chez des patients traités par corticostéroïdes inhalés

pendant au moins 6 semaines. Les variations du VEMS et du

DEMM 25-75 % représentent les critères d’effi cacité primaires

pour cette classe médicamenteuse. Dans un essai multicen-

trique, W.W. Busse et al. ont comparé l’eff et induit par des doses

croissantes de béclométasone dipropionate (BDP) avec des gaz

propulseurs de type CFC ou HFA sur le contrôle de l’asthme (22).

Les études scintigraphiques antérieures ont démontré un dépôt

pulmonaire supérieur du BDP-HFA en raison d’une plus faible

distribution de taille des particules par rapport au BDP-CFC

(23). Les sujets aff ectés d’un asthme persistant sont assignés de

manière aléatoire dans chacun des six groupes étudiés : 100 μg par

jour, 400 μg par jour ou 800 μg par jour de BDP-HFA, ou 100 μg

par jour, 400 μg par jour ou 800 μg par jour de BDP-CFC-BDP

pendant six semaines. Le résultat principal est une amélioration

signifi cative de la courbe dose-réponse pour le DEMM 25-75 %

après six semaines de traitement par BDP-HFA par rapport au

BDP-CFC. Cette étude indique que la posologie de BDP-CFC

doit être multipliée par 2,6 pour obtenir une augmentation du

VEMS, exprimé en pourcentage de la valeur théorique, similaire

au résultat du traitement par BDP-HFA. Bien qu’il n’existe pas de

consensus dans la littérature internationale, l’analyse en lignes

parallèles de D.J. Finney et H.O. Schild (24) est une méthode de

référence pour comparer des courbes doses-réponses de plusieurs

molécules ou de diff érentes formulations. La fi gure 2 montre

que l’eff et bénéfi que obtenu pour la courbe dose-réponse d’un

médicament A par rapport à un médicament B est quantifi é en

utilisant un ratio x. Cette valeur signifi e que la dose du médica-

ment B multipliée par ce facteur x permet d’atteindre un eff et

équivalent à celui du médicament A. Une seconde approche

consiste à évaluer la réponse clinique d’un traitement inhalé en

comparant la courbe dose-réponse à l’administration d’une dose

unique (fi gure 3). Ainsi, des posologies croissantes du produit

à l’essai sont administrées à un petit échantillon de patients.

Les données cliniques sont comparées à des valeurs de réponse

clinique obtenues par des études antérieures, dans lesquelles le

médicament comparateur était administré en dose unique à un

Tableau II.

Comparaison des méthodes pharmacocinétique et pharmacodynamique pour évaluer le dépôt pulmonaire des médicaments inhalés.

Études pharmacocinétiques Études pharmacodynamiques

Avantages

Reproductibilité Variables d’e cacité

Relation dose-réponse Mesure des e ets indésirables

Comparaison entre le dépôt pulmonaire relatif et l’exposition systémique relative Relation dose-réponse pour les e ets indésirables

Inconvénients

Absorption intestinale Variabilité interindividuelle

Faibles concentrations plasmatiques des médicaments Nécessité d’une marge d’amélioration pour les critères d’e cacité

Absence d’évaluation des variations régionales de dépôt pulmonaire Études à long terme pour les corticostéroïdes inhalés

6

6

7

7

1

/

7

100%