S O M M A I R E - Site de la CMH

SOMMAIRE

CPPAP n° 1211 T 81023

ISSN n° 1286-2185

Revue diffusée nominativement

à 10 000 exemplaires

IMPRIMERIE :

B

ERNARD

V

IAL SA

- 04 C

HATEAU

A

RNOUX

MAQUETTE :

A

TELIER

E

QUI

P

AGE

- M

ARSEILLE

DIRECTEUR DE LA RÉDACTION :

J.-P. L

ELLOUCH

SERVICE PRESSE : LAURENT DE VILLEPIN

ENQUETES MÉDICALES : ARICK SON LELLOUCH

ESPACE ET DÉVELOPPEMENT : FRANCK BENJAMIN

LES MAITRES D’OUVRAGE ET LES PARTENAIRES

D’OFFICIEL SANTÉ FIGURENT EN PAGES 6 ET 7

Actualités hospitalières

TTrriimmeessttrriieell nn°°4444

Décembre / Janvier 2009

RÉDACTEUR EN CHEF :

FRANÇOIS AUBART

DOSSIER SCIENTIFIQUE :

PRCHRISTOS CHOUAID

DRPHILIPPE LAURENT

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :

STEPHAN J.P. LELLOUCH

RÉALISATION : NETCOM MEDICAL

COORDINATION EDITORIALE :

P.E.C (PRESSE EDITION COMMUNICATION)

14, BD DU COMMANDEUR – 13009 MARSEILLE

TÉL : 04 96 20 06 06 – FAX : 04 96 20 06 09

44eeRReennccoonnttrreess CCoonnvveerrggeenncceess SSaannttéé HHôôppiittaall

PPrrooccèèss ddee ll’’oorrggaanniissaattiioonn hhoossppiittaalliièèrree::

CCoommpplléémmeenntt dd’’eennqquuêêttee..

PPrriissee eenn cchhaarrggee tthhéérraappeeuuttiiqquuee

ddeess mmaallaaddiieess cchhrroonniiqquueess..

RReeiimmss,, lleess 2233,, 2244 eett 2255sseepptteemmbbrree 22000099

Après Strasbourg, Poitiers et Toulouse, c’est Reims

qui accueillera la 4eédition de ce congrès unique au

succès croissant.

Convergences Santé Hôpital est la seule manifestation

qui regroupe l’ensemble des disciplines et spécialités de

la communauté médicale hospitalière. Comme les années

précédentes, plus de 1000 participants sont attendus à

Reims pour débattre écouter, proposer et s’informer sur

l’actualité de l’hôpital.

Dans la continuité du ««pprrooccèèss ddee ll’’oorrggaanniissaattiioonn

hhoossppiittaalliièèrree»»qui s’est tenu lors des 3es Rencontres

CSH à Toulouse, le ««ccoommpplléémmeenntt dd’’eennqquuêêttee»»

demandé par le Professeur Jean-François Mattei

président du jury en 2008, constituera le point de

départ pour les journalistes d’investigation qui

viendront apporter des éléments nouveaux.

Au plan scientifique et organisationnel, les médecins,

chirurgiens, réanimateurs, urgentistes, pneumologues,

psychiatres, gériatres, radiologues, biologistes et

pharmaciens se focaliseront sur la pprriissee eenn cchhaarrggee

tthhéérraappeeuuttiiqquuee ddeess mmaallaaddiieess cchhrroonniiqquueesset de

prestigieux orateurs animeront les débats.

Comme chaque année le Ministre de la santé sera

présent pour participer à ces Rencontres qui constituent

le lieu privilégié d’échanges et de propositions des

médecins et des pharmaciens de l’hôpital public.

5Editorial Démographie médicale :

attention à l’erreur de diagnostic

ppaarr llee DDrr FFrraannççooiiss AAuubbaarrtt,, pprrééssiiddeenntt ddee llaa CCMMHH

7Actualités 14 NNee ccoonnddaammnneezz ppaass dd’’aavvaannccee mmaa llooii !!

pharmaceutiques

ppaarr RRoosseellyynnee BBaacchheelloott,, mmiinniissttrree ddee llaa ssaannttéé

18 LL’’ééccoonnoommiiee ddee llaa ssaannttéé rreevviissiittééee ppaarr EElliiee CCoohheenn

23 PPoouurrqquuooii eett ccoommmmeenntt iill ffaauutt cchhaannggeerr lleess rrèègglleess ddee llaa TT22AA

ppaarr llee DDrr EEsstteerrnnii,, llee PPrr HHoouusssseett,, llee DDrr LLuussssiieerr,,

MMrr GGaauubbeerrtt eett MMmmee AAoouussttiinn

28 FFiinn ddee vviiee :: llee ppooiinntt ddee vvuuee ddeess rrééaanniimmaatteeuurrss

ppaarr llee PPrr RRééggnniieerr,, MMrr LLééoonneettttii,, llee DDrr FFeerrrraanndd

eett llee DDrr CCrreemmeerr

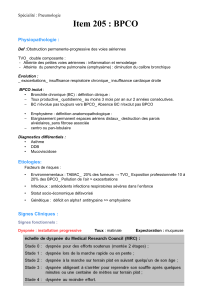

34 HHAASS -- IInnssuuffffiissaannccee rreessppiirraattooiirree cchhrroonniiqquuee ggrraavvee ddee ll’’aadduullttee

sseeccoonnddaaiirree àà uunnee bbrroonncchhooppnneeuummooppaatthhiiee oobbssttrruuccttiivvee

39 Editorial 39 PPnneeuummoollooggiiee pprrééddiiccttiivvee :: ddee llaa pprréévveennttiioonn àà llaa ddéécciissiioonn

ppaarr llee PPrr EEttiieennnnee LLeemmaarriiéé,, CCPPLLFF 22000099

40 DDeess rrééffoorrmmeess ppoouurr aamméélliioorreerr llaa ssaannttéé dduu ppaattiieenntt

oouu ppoouurr ffaaiirree ddeess ééccoonnoommiieess

ppaarr llee DDrr PPhh.. LLaauurreenntt,, pprrééssiiddeenntt dduu SSNNPPEEHH

41 CCaanncceerr bbrroonncchhiiqquuee nnoonn àà ppeettiitteess cceelllluulleess ::

vveerrss uunnee pprriissee eenn cchhaarrggee iinnddiivviidduuaalliissééee

ppaarr llee PPrr CC.. CChhoouuaaïïdd,, AAPPHHPP

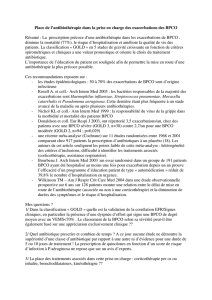

44 QQuu’’eesstt ccee qquu’’uunnee eexxaacceerrbbaattiioonn ddee llaa BBPPCCOO ??

ppaarr llee PPrr AA.. CCuuvveelliieerr,, CCHHUU RRoouueenn

51 VViiddééooéécchhooeennddoossccooppiiee bbrroonncchhiiqquuee eett ppoonnccttiioonn ddiirriiggééeess

ddaannss llee bbiillaa dd’’eexxtteennssiioonn ddeess ccaanncceerr bbrroonncchhiiqquueess

ppaarr llee DDrr VV.. GGoouunnaanntt eett llee DDrr FFlleeuurryy--FFeeiitthh,, AAPPHHPP

57 QQuueell aavveenniirr ppoouurr ll’’iimmmmuunnootthhéérraappiiee ssppéécciiffiiqquuee

ddaannss llee ttrraaiitteemmeenntt ddeess aalllleerrggiieess rreessppiirraattooiirreess ??

ppaarr llee PPrr AA.. DDiiddiieerr,, CCHHUU TToouulloouussee

63 ««LLeess tteessttss IInntteerrffeerroonn»» eett llaa ttuubbeerrccuulloossee

ppaarr llee DDrr FF.. AAnnttoouunn,, CCLLAATT PPaarriiss

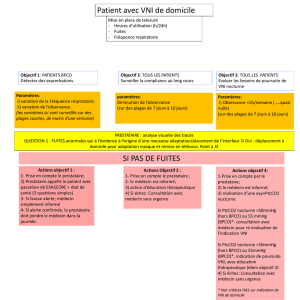

69 VVeennttiillaattiioonn nnoonn iinnvvaassiivvee ddaannss ll’’iinnssuuffffiissaannccee

rreessppiirraattooiirree aaiigguuëë

ppaarr llee DDrr AA.. DDeemmoouullee,, AAPPHHPP

Dossier scientifique PPnneeuummoollooggiiee

Le mot

du Rédacteur

en chef

Officiel Santé •

décembre/

janvier 2009 • 3

Officiel Santé vous adresse

ses Meilleurs Vœux pour 2009

du Pr Etienne Lemarié

Président de la SPLF

les pages 25 et 26 ont été offertes par Officiel Santé

à l’Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse (ARTAC)

editorial

‘

e

‘

Pour la première fois en 2008 le nombre de

médecins exerçant en France amorce une baisse.

Cette pénurie annoncée, déjà anticipée dans

certains hôpitaux ou dans certaines régions,

justifie un bref arrêt sur image afin d’éviter de

se tromper de diagnostic.

Premier constat: à l’hôpital travaillent plus

d’administratifs (94520) que de médecins (87490).

Deuxième constat: en passant de 16000 PH,

lors de la création du statut en 1983, à presque

41000 vingt cinq ans plus tard, le corps des PH

a connu un développement considérable. Cette

augmentation très importante et paradoxale

comporte 3 explications principales. C’est

d’abord, jusqu’en 2003, la diminution par 2 du

nombre des internes qui à provoqué la création

des « PAC » transformés depuis en PH. C’est

aussi la titularisation de praticiens exerçant sous

des statuts précaires (PHC, PA…). Enfin

la fameuse RTT avec son produit dérivé

du comptage horaire pour certains praticiens

a été accompagné de 3000 créations de postes

et de la production de temps additionnel.

Ces créations de postes ont concerné certaines

spécialités plus que d’autres sans

qu’une politique globale soit définie.

Troisième constat: aujourd’hui, la crise

démographique est autant quantitative

que qualitative. Dans cette valse des statuts,

la réalité des missions et des responsabilités

médicales ont sédimenté, se sont ajoutées

les unes aux autres sans évaluation.

Les carrières se développent à l’ancienneté avec,

sur le terrain, les tâches qui se multiplient

sans choix explicite.

Quatrième constat: un chef de clinique et un

assistant sur trois seulement choisissent

de travailler à l’hôpital. Cela signifie que

les jeunes collègues ne voient pas un avenir

professionnel satisfaisant à l’hôpital public.

Pourtant, depuis quatre ans, le nombre

des internes a cru de 40 %. Ils ont constaté

durant les 4 ou 5 années passées dans les

équipes hospitalières que les conditions

d’attractivité ne sont pas réunies.

Alors que disent les jeunes collègues pour

expliquer ce désamour ? Ils souhaitent une

carrière qui soit plus personnalisée et plus

modulable dans le temps. Cela signifie

notamment que durant les trente années

de l’exercice hospitalier le médecin,

le psychiatre, le pharmacien doit pouvoir faire

évoluer sa carrière. La participation

à la permanence des soins, la participation

à l’enseignement, à la recherche clinique,

aux soins à l’évaluation professionnelle

doit pouvoir être variable et choisie selon

les tranches de vie professionnelle. Bien sur

il ne faut pas non plus oublier les écarts

de rémunérations entre exercice public

et exercice privé alors que l’ensemble

des rémunérations est pour l’essentiel socialisé.

Ce n’est que si la mixité générationnelle

est rétablie, si la promotion de l’engagement

des équipes est reconnue, si les parcours

professionnels sont à la fois sécurisés

et personnalisés que l’attractivité pour l’exercice

hospitalier peut renaître. Une telle évolution doit

être engagée dès 2009 pour arrêter la fuite

des plus anciens que l’on observe dans

les hôpitaux universitaires comme dans

les centres hospitaliers et offrir, pour

les plus jeunes, un vrai new deal pour

les vingt ans à venir. François AUBART

président de la CMH

DD

DDéé

éémm

mmoo

oogg

ggrr

rraa

aapp

pphh

hhii

iiee

ee

mm

mméé

éédd

ddii

iicc

ccaa

aall

llee

ee

::

::

aa

aatt

tttt

ttee

eenn

nntt

ttii

iioo

oonn

nn

àà

àà

ll

ll’’

’’ee

eerr

rrrr

rree

eeuu

uurr

rr

dd

ddee

ee

dd

ddii

iiaa

aagg

ggnn

nnoo

ooss

sstt

ttii

iicc

cc

Officiel Santé •

décembre

/janvier 2009 • 5

LES PARTENAIRES D’OFFIC

CC

CCOO

OOOO

OORR

RRDD

DDII

IINN

NNAA

AATT

TTII

IIOO

OONN

NN

MM

MMÉÉ

ÉÉDD

DDII

IICC

CCAA

AALL

LLEE

EEHH

HHOO

OOSS

SSPP

PPII

IITT

TTAA

AALL

LLII

IIEE

EERR

RREE

EE

Président : Dr F. Aubart

CHI Simone Veil (Eaubonne Montmorency)

Tél : 01 34 06 61 21 - Fax : 01 34 06 61 29

e-mail : François.A[email protected]

Vice-Présidents :

Pr G. Aulagner, Dr F. Fraisse, Pr C. Gibert,

Pr JG. Gobert, Dr M. Marchand, Dr JM. Vetel

Secrétaires :

Dr M. Vaubourdolle

Hôpital St Antoine /APHP

184, rue Saint Antoine - 75012 Paris

Tél : 01 49 28 22 23 - Fax : 01 49 28 20 70

e-mail : michel.vaubour[email protected]

Dr JP Garnier - Hôpital Saint Louis /APHP

Délégués généraux :

Dr N. Skurnik - Neuilly sur Marne

e-mail : [email protected]

(Contentieux) Dr B. Certain - Cochin APHP

Tél : 01 58 41 26 91 - Fax : 01 58 41 26 96

e-mail : bernar[email protected]

Dr B. Mangola - CH Mâcon

e-mail : [email protected]

Trésorière :

Dr S. Peyron - CH V. Dupouy

Tél : 01 34 23 28 92

Fédération nationale des

syndicats de praticiens biologistes hospitaliers

et hospitalo-universitaires FNSPBHU

Président : Pr J.-G. Gobert

Tél : 01 42 16 26 52 - Fax : 01 42 16 26 54

e-mail : jean-gerar[email protected]

Syndicat national des pneumologues

hospitaliersSNPEH

Président : Dr P. Laurent

Tél : 05 59 92 47 23 - Fax : 05 59 92 48 50

e-mail : philippe.laur[email protected]

Syndicat national

de gérontologie clinique SNGC

Président : Dr J.-M. Vetel

Tél - Fax : 02 43 87 02 88

e-mail : [email protected]

e.rss.fr

Vice-Présidente : Dr Marie D. Lussier

Syndicat national des

praticiens attachés SYNPA

Président : Dr M. Marchand

Tél : 01 40 03 24 71

e-mail : martine.marchand@rdb.ap-hop-paris.fr

LES PARTENAIRES D’OFFIC

DD

DDÉÉ

ÉÉLL

LLÉÉ

ÉÉGG

GGUU

UUÉÉ

ÉÉSS

SSRR

RRÉÉ

ÉÉGG

GGII

IIOO

OONN

NNAA

AAUU

UUXX

XX

DD

DDEE

EELL

LLAA

AACC

CCMM

MMHH

HH

Alsace Dr LAEDLEINN-GREILSAMMER CHU Mulhouse 03 89 64 87 25

Alsace Pr Gabrielle PAULI CHU Strasbourg 03 88 11 68 56

Antilles Dr L. MERAULT CHU P.-à-Pitre

Aquitaine Dr Pierre FIALON CHU Bordeaux 05 56 79 58 37

Aquitaine Dr P. SIMON CHU Bordeaux 05 56 56 35 05

Auvergne Dr J.P. MABRUT CHU Clermont-Ferrand 04 73 43 55 19

Auvergne Pr D. CAILLAUD CHU Clermont-Ferrand 04 73 75 16 53

Basse-Normandie Pr F. BUREAU CHU Caen 02 31 06 65 40

Basse-Normandie Dr A. DANJOU CH Bayeux 02 31 51 51 28

Bourgogne Dr A. LAROME CHU Dijon 03 80 42 48 48

Bourgogne Dr PATOURAUX CH Pougues les Eaux 03 86 60 60 05

Bretagne Dr LENOT CH Saint Brieuc 02 96 01 70 55

Bretagne Pr P. SADO CH Rennes 02 99 33 39 00

Centre Dr Th. DUFOUR CHR Orléans 02 38 51 47 24

Centre Dr BOULAIN CHR Orléans 02 38 22 95 57

Champ.-Ardennes Pr M. GUENOUNOU CHU Reims 03 56 91 37 24

Champ.-Ardennes Dr Paul MEEKEL CH Troyes 03 25 49 49 37

Corse Dr F. CICHERI CHI Corte 04 95 47 29 18

Corse Dr J. AMADEI CHG Bastia 04 95 55 11 11

Franche-Comté Dr A. DEPIERRE CHU Besançon 03 81 66 81 66

Franche-Comté Dr A. KARA CH Belfort 03 84 58 15 15

Haute-Normandie Dr Ch. NAVARRE CH du Rouvray 02 32 95 11 01

Haute-Normandie Dr Loïc FAVENNEC Hôpital Ch. Nicolle 02 32 88 66 39

Ile-de-France Pr D. VIGNON CH Foch-Suresnes 01 46 25 28 27

Ile-de-France Dr J.L. BOURDAIN CH F. Quesnay 01 34 97 40 68

Langu.-Roussillon Pr Jean-Pierre BALI CHU Montpellier 04 67 54 33 44

Langu.-Roussillon Dr Eric BOGAERT CHS Thuir 04 68 04 79 01

Langu.-Roussillon Dr Charles ARICH CHU Nîmes 04 66 68 33 88

Limousin Pr B. MELLONI CHU Limoges 05 55 05 68 81

Limousin Dr M. HABRIAS CH Bourganeuf 05 55 54 51 44

Lorraine Dr H. LAMBERT CHU Nancy 03 83 85 20 59

Lorraine Pr P.E. BOLLAERT CHU Nancy 03 83 85 14 94

Midi-Pyrénées Dr A. CAUDRILLIER CH Lannemezan 05 62 99 55 70

Midi-Pyrénées Dr J.M. CANONGE CHU Toulouse 05 61 77 76 48

Nord Dr H. BARBIEUX CH Roubaix 03 20 99 31 76

Nord Pr F. FOURRIER CHR Lille 03 20 44 64 35

Pays-de-Loire Dr A. TALHA CHU d'Angers 02 41 35 38 15

Pays-de-Loire Dr P. BARBIER CH Nantes 02 40 08 33 33

Picardie Dr F. MARTIN CH Compiègne 03 44 23 62 71

Picardie Dr P.Y. LALLEMENT CH Soissons 03 23 75 74 34

Poitou-Charentes Dr L. ROUX CH Saintes 05 46 92 76 56

Poitou-Charentes Dr A. RAULT CH Niort 05 49 32 79 79

PACA Dr R. JULIEN CHS Marseille 04 91 87 67 34

PACA Dr M.H. BERTOCCHIO CH Aix en Provence 04 42 16 16 38

Rhône-Alpes Pr Gilles AULAGNER CHU Lyon 04 72 35 73 07

Rhône-Alpes Dr Dominique TREPO CHU Lyon 04 72 11 06 22

6 • Officiel Santé •

décembre

/janvier 2009

IEL SANTE

IEL SANTE

Syndicat national des

pharmaciens praticiens hospitaliers et

praticiens hospitaliers universitaires SNPHPU

Président : Pr Philippe Arnaud

Tél : 01 40 25 80 18 - Fax : 01 42 63 58 25

e-mail : philippe.arnaud@bch.aphp.fr

Collégiale des médecins légistes hospitaliers

et hospitalo universitaires CMLHHU

Président : Dr M. Debout

Tél : 04 77 12 05 23

e-mail : patrick.c[email protected]

Syndicat des chirurgiens hospitaliersSCH

Président : Dr T. Dufour

Tél : 02 38 51 47 24 - Fax : 02 38 51 41 41

e-mail : thierry.dufour@chr-orleans.fr

Syndicat national des gynécologues,

obstétriciens de France SYNGOF

Président : Dr G.M. Cousin

Tél : 02 40 95 92 63

e-mail : [email protected]

Secrétaire Général : G. Behar

Syndicat des psychiatres de secteursSPS

Président : Dr N. Skurnik

Tél : 01 49 44 40 40 - Fax : 01 40 30 40 61

e-mail : [email protected]

Syndicat des urgences hospitalières SUH

Président : Dr F. Stierlé

Tél : 03 89 64 62 70

e-mail : stierlef@ch-mulhouse.fr

Syndicat national des médecins

réanimateurs des hôpitaux publics SNMRHP

Président : Dr F. Fraisse

Tél : 01 42 35 61 07

e-mail : francois-fr[email protected]

Syndicat national des biologistes

des hôpitaux privés SNBHP

Président : Dr H.-R. Caillet

Tél : 01 48 71 06 74 - Fax : 01 48 71 27 29

Syndicat des gériatres

des hôpitaux de Paris SGHP

Président : Dr G. Sebbane

Tél : 01 41 52 57 05

e-mail : georges.sebbane@rmb.aphp.fr

Syndicat national des médecins des

hôpitaux et des établissements de soins

à but non lucratif SYMHOSPRIV

Président : Dr M. Angebault

Tél : 01 49 08 20 20

ACTUALITÉS

PHARMACEUTIQUES

Officiel Santé •

décembre

/janvier 2009 • 7

XOLAIR indiqué dans l’asthme

allergique persistant sévère

mal contrôlé

INFO 9/10/8 : Une nouvelle étude montre les

bienfaits potentiels du traitement innovant Anti-

IgE basé sur Xolair(R) pour les enfants souffrant

d’un asthme allergique modéré à sévère.

– Les résultats démontrent que Xolair réduit de façon significa-

tive les attaques d’asthme chez les enfants âgés de six à onze

ans(1)

– Xolair représente potentiellement une approche innovante

pour le traitement des enfants asthmatiques en ciblant l’IgE,

une cause de base dans les symptômes de l’asthme allergique

– L’asthme est la maladie chronique la plus courante de l’enfance

affectant jusqu’à 20 % des enfants dans certains pays(2) ; envi-

ron 78 % des cas sont associés à un IgE élevé(3)

– Xolair est actuellement autorisé pour les adultes et les adoles-

cents – des soumissions sont prévues dans le monde entier en

faveur du traitement des enfants âgés de six à onze ans

Une nouvelle étude clinique montre que Xolair(R) (omalizumab),

un traitement innovant de l’asthme allergique chez les adoles-

cents et les adultes, a permis de réduire significativement les

crises (ou les

exacerbations) d’asthme chez les enfants âgés de six à onze ans

souffrant d’asthme allergique persistant modéré à sévère mal

contrôlé(1).

L’asthme est la maladie chronique la plus courante de l’enfance,

affectant 10 à 20 % des enfants aux Etats-Unis, en Europe et en

Australie(2).

Jusqu’à 78 % de ces cas sont associés à des niveaux élevés d’anti-

corps(3) immunoglobuline E (IgE), une cause de base dans

l’asthme allergique.

Xolair est un traitement unique qui bloque l’action de l’IgE. En

ciblant le mécanisme sous-jacent de la maladie, Xolair permet d’évi-

ter l’apparition, chez les patients sévèrement affectés, de symp-

tômes débilitants, comme la respiration sifflante et la dyspnée.

Les résultats d’une étude de phase III portant sur des enfants ont

été présentés au cours de la réunion annuelle de la Société respi-

ratoire européenne (ERS), à Berlin.

L’étude a montré

qu’après 24 semaines

de traitement, les

enfants traités avec

Xolair ont subi 31 %

moins d’exacerbations

significatives d’un point

de vue clinique que les

enfants traités avec un

placebo (P = 0,007)(1).

L’étude a par consé-

quent rempli son cri-

tère d’évaluation de

base. Au cours de toute

l’étude qui a duré un

an, les enfants traités

avec Xolair ont connu

43 % moins d’exacerba-

tions que ceux traités

avec un placebo (P <

0,001)(1).

Fort d’un véritable savoir faire,

GlaxoSmithKline est à l’origine

de découvertes historiques dans

les traitements de l’asthme, la

BPCO, la rhinite allergique, mais

également l’HTAP et les infections

respiratoires. « Nous avons égale-

ment conçu des médicaments pour

prendre en charge le cancer du pou-

mon, pour traiter et prévenir la grippe,

et pour aider au sevrage tabagique.

Nos équipes de Recherche et Dévelop-

pement poursuivent leurs travaux,

conscientes que l’avenir des traite-

ments se construit dès aujourd’hui »

souligne le Dr Isabelle Boucot, Direc-

teur médical Respiratoire, Rhumato-

logie et Inflammation de GSK France.

En parallèle, le laboratoire accom-

pagne les professionnels de santé

impliqués au quotidien dans la prise

en charge des maladies respiratoires.

De même, l’information et l’éducation

thérapeutique des patients est une

des priorités de GSK.

Depuis plus de 20 ans, les maladies

respiratoires connaissent une forte

progression en France et dans le

monde. Ainsi, la BPCO, liée dans

80 % des cas au tabagisme, se déve-

loppe comme une véritable épidémie.

En France, 3 à 4 millions de per-

sonnes sont touchées dont 100 000

avec une forme sévère nécessitant

une oxygénothérapie au long cours.

La BPCO tue environ 16 000 patients

par an. La sensibilisation du grand

public s’est déjà traduite par plusieurs

campagnes d’information. Ainsi,

depuis 2005, GSK s’est engagé dans

le programme national Capital

Souffle avec le soutien de la Direc-

tion Générale de la Santé et en par-

tenariat avec les associations de pro-

fessionnels de santé et de malades.

Cette campagne de santé publique

s’inscrit dans le Programme d’actions

contre la BPCO 2005-2010 et dans

la continuité du Plan Asthme mis en

place par les Autorités de Santé. Au

terme des trois campagnes, avec

information dans la presse et stands

de dépistage le message est passé :

« sensibilisation, information et

dépistage sont les atouts d’une bonne

santé respiratoire ».« Le souffle se

mesure, il est l’indicateur de

nombreuses maladies respira-

toires, il faut en parler à son

médecin ». Plus de 43 000 visiteurs

se sont rendus sur les stands d’infor-

mation Capital Souffle et près de

24 000 personnes ont fait mesurer

leur souffle. Parmi celles-ci, 25 %

avaient une mesure du souffle anor-

male faisant suspecter une maladie

respiratoire obstructive, confortant

ainsi la nécessité de généraliser la

mesure du souffle pour favoriser la

détection précoce de l’asthme et de

la BPCO. De même, le soutien

apporté par le laboratoire à l’organi-

sation des Journées Mondiales de

l’asthme et de la BPCO contribue à

faire connaître ces maladies par le

grand public et à améliorer leur

dépistage.

GlaxoSmithKline affiche une pré-

sence forte dans une vingtaine

d’autres domaines thérapeutiques.

Deuxième filiale du groupe, GSK

France occupe la troisième place sur

le marché français. En France, GSK

fait preuve d’un engagement fort

notamment dans le domaine respi-

ratoire avec une activité complète

couvrant la quasi-totalité de la

chaîne de recherche et développe-

ment, de production et de distribu-

tion d’un médicament. Faire pro-

gresser les connaissances et la prise

en charge des pathologies grâce à la

R & D et aux études cliniques, mais

aussi partager expériences et

connaissances avec les profession-

nels de santé et agir pour améliorer

la prévention et l’éducation des

patients, sont les motivations du

laboratoire pour arriver, in fine, à

donner de l’avenir au souffle des

patients. I

8 • Officiel Santé •

décembre

/janvier 2009

« GSK RESPIRATOIRE S’ENGAGE AUX COTÉS DES PROFESSIONNELS

DE SANTÉ POUR DONNER DE L’AVENIR AU SOUFFLE DES PATIENTS. »

Pionnier pour de nombreux traitements, le laboratoire

GlaxoSmithKline (GSK) est, depuis plus de 30 ans, leader

mondial dans le domaine respiratoire. Soucieux d’être

un acteur de santé responsable, le laboratoire

a un devoir d’engagement, auprès des professionnels

de santé et des patients.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

1

/

54

100%